Theme知る

廃棄漁具は「ゴミじゃない」。気仙沼発・地域からうまれる新しい循環のかたち

- 公開日

宮城県気仙沼市は、プランクトンが豊富でさまざまな魚が集まりやすい三陸沖に面しており、昔から漁業が盛んな地域です。漁業が地域産業の基盤となる一方で、漁網やロープ、釣り糸などの「漁具」は、役目を終えると大量のゴミになってしまうという課題もありました。

そんななか、「地域産業で出たゴミは、本当にただのゴミにしかならないのか? 地域の魂や価値があるのでは?」という思いを抱いたのは、気仙沼市にあるamu株式会社代表の加藤広大さん。廃棄になる漁具を回収し、「新しい素材」へと生まれ変わらせる取り組みを進めています。

そんな、加藤さんがめざす「いらないものがない世界」とは? 今回は、新しい循環を生み出すための現在の挑戦とその背景、そしてものづくりへの想いについて、お話をうかがいました。

悪いのは漁師ではない。漁具の廃棄問題の本質とは

─まずは、廃棄された漁具が引き起こしている問題は、どのくらい深刻なのでしょうか?

加藤

環境省によると、2050年には世界の海洋プラスチックゴミが魚の量(重量ベース)を超えるといわれています。そして日本国内だと、海洋ゴミ全体の約59%を漁業関連ゴミが占めています*1。そんななか、漁の現場では気象状況の悪化や不注意など、さまざまな理由で漁具が海へ流出してしまうことがあります。持ち主を失った漁具はゴーストギアと呼ばれ、ウミガメなどの海洋生物に絡みつくことで、傷つけたり命を奪ってしまったりと、生態系に影響を与える深刻な問題なんです。

ただ、僕たちはそうした環境問題に向き合うために活動している、という意識は少なくて。それよりも、地域を支える産業で活用されたものが、使い終えた後はゴミにしかならない、しかも廃棄処理に多額のお金がかかるという現状に疑問を感じているんです。

僕たちは、そうした状況を社会のシステムエラーだと思っています。

*1 環境省:海洋ごみをめぐる最近の動向

気仙沼のまちづくり拠点であるスクエアシップで取材に応える、amu株式会社代表の加藤広大さん

─「社会のシステムエラー」とはどういうことでしょうか?

加藤

ゴーストギアの原因のひとつとして、「使い終えた漁具が適切に廃棄されていないのでは」と問題視されることがあります。しかし、その根本的な原因は、漁師が漁具を処分するとき、ゴミとして産業廃棄物処理する以外に選択肢がないことにあると思うんです。

─産業廃棄物として処理するのが、なぜ問題なのでしょうか?

加藤

漁具を産業廃棄物として処理するには、とてもお金がかかるからです。気仙沼の漁師さんから聞いたお話だと、漁具1キロあたり40円〜150円ほどです。

たとえば、ベビーホタテが有名な青森では、小さなホタテを養殖するために大量のカゴを使うのですが、その廃棄処理だけで一か所の漁港あたり年間約7,300万円のお金がかかってしまうそうです。それだけの金額が出ていくのは、漁師さんとしても負担が大きすぎますよね。

─とてつもない金額ですね……!

加藤

「漁具は産業廃棄物にするしかない」という状況そのものを変えなければ、現状を劇的に変えるのは難しいと思っていて。

「漁師を取り巻いている環境に課題があるなら、その環境をビジネスで変えていこう」というのが、僕たちのチャレンジです。誰よりも海を守りたいと思っている漁師さんファーストで活動することで、結果的に自然環境にもいいインパクトを与えることができると考えています。

気仙沼湾の内湾。ここから多くの漁師が海へ出る

気仙沼市で起業したい。地域のマグロ漁師の想いを乗せたリサイクル

─加藤さんが気仙沼市で起業した経緯について聞かせてもらえますか。

加藤

経緯としては2015年まで遡ります。当時は大学生で、気仙沼市の唐桑(からくわ)半島で復興ボランティアに参加したのがきっかけでした。その頃、地震で被害にあったほかの地域も気になっていて、「見にいってみよう」と思い、はじめて気仙沼市の中心地を訪れたんです。

お恥ずかしい話ですが、まだ瓦礫もたくさんあると思いながら現地に向かって。ところが実際に気仙沼市を訪れると、被災した場所はむしろ更地の状態で、マイナスからゼロに戻していく復興が一区切りついた段階でした。

復興のためにほかの地域から移り住んだ方々も多くいて、彼らが自分たちの力で「気仙沼市でどう生きていくか」を街全体で考え、行動を起こしている時期だったんです。

そうした移住者や地元の方が主体的に街をつくっていこうとする姿を見て、「自分も何かできることがあるんじゃないか」と思いはじめて。

その後、大学を辞めて東京でインターンをしていた会社で番組制作の仕事に数年間携わっていました。でも、気仙沼市の復興に貢献したいという気持ちが忘れられず、地域おこし協力隊として戻ってきました。

─気仙沼市に惚れ込んだ後、漁師さんや漁具とはどのように出会ったのでしょう?

加藤

地域おこし協力隊として赴任してから、移住センターというところで働きながら事業アイデアを探していました。そんなとき居酒屋で飲んでいたら、マグロ漁師さんと偶然出会って話す機会があったんです。その漁師さんの話が本当に面白くて。

加藤

マグロ漁師って、比喩じゃなく本当に世界を一周するんですよ。マグロを追いかけて訪れた国々の「あの場所の景色が綺麗だった」とか「あの料理が美味しかった」みたいなグローバルな話を、気仙沼市内の小さな居酒屋でたくさん聞かせてくれました。

さらに、その漁師さんから、実際にマグロを釣るときのシチュエーションも聞かせてもらって。それがすごく壮絶で、本当に命懸けで仕事していることを知りました。そして、そんな魂や愛着が込められた仕事道具の漁具も、最終的にただ燃やされて埋められていくことをそのときに知って。とても切ないし、もったいないと思いました。

そこで、廃棄された漁具から日常使いのアイテムをつくろうと思いついたんです。漁師さんたちのストーリーと一緒に、形を変えてもう一度価値のあるものに生まれ変わらせることはできないだろうかと。「今日は大事な日だから、このお気に入りのスニーカーを履いていこう」みたいに、漁師さんたちが漁にかけるパワーや想いみたいなものも込められるのではと思いました。

漁師さんと語り合う加藤さん(画像提供:amu株式会社)

加藤

当時、漁具のリサイクルなんて一般的ではありませんでした。しかし調べているうちに、漁網のリサイクルに成功したというニュースを見つけたんです。早速その企業に連絡して、自分たちで漁網を回収して、リサイクルをするために協業的な取り組みをはじめました。

─そこから現在の体制になるまで、どのような経緯があったのでしょうか。

加藤

気仙沼市で漁網再活用に取り組むなかで、メディアに取り上げてもらえる機会があったんです。その番組を見た方から「ケミカルリサイクル*2はやらないのか?」と質問をいただいて。それをきっかけに、高品質な再生プラスチックを製造できるケミカルリサイクルの存在を知りました。

そうして協力してくれる企業を探すなかで、いまもお世話になっているUBEさん(UBE株式会社、旧:宇部興産株式会社)からお返事をいただきました。一緒に取り組みを進めていくなかでわかったのは、ケミカルリサイクル自体の技術ではなく、それよりも、漁具をケミカルリサイクルできる状態に持っていくまでが大変ということでした。ゴミだった漁具を引き上げて、原料として扱い、工場に入れても問題ない状態にしなければならないんです。その大変な工程を「やります!」と、僕たちが手を挙げたので、UBEさんの担当者の方も「一度話を聞いてみるか」と思ってもらえたのかなと。

*2 使用済みのプラスチックなどの廃棄物を化学的に分解し、再び原料として利用するリサイクル方法のこと

見学させてもらった気仙沼市の倉庫には、リサイクルしやすいよう素材ごとに分別された漁具が保管されていた

気仙沼市で回収された漁網の一部。塩分や汚れを取り除き、素材ごとに分別が必要

漁業で使われるロープも

プロダクトにストーリーを乗せ、廃棄漁具が資源に生まれ変わることを伝えたい

─現在、地域の海や漁師から回収した漁具をリサイクルして、どのような事業を展開しているのでしょうか?

加藤

現在、僕たちが主にやっているのは、回収した漁具を新たな素材にした「amuca®(アムカ)」というマテリアルブランドの運営です。

リサイクルした漁具から新たな素材を製造したり、幅広い製品に使える生地を織って布をつくったり。そうした工程から生まれる素材自体を「amuca®」としてブランディングし、ファッションブランドやグッズを製造しているメーカーなどに販売・企画提案しています。2025年5月に会社の設立2年目を迎えたのですが、実は「やっと漁具を原料にした生地ができた」という段階なんです。使い終えた漁具を100%リサイクルしてつくったナイロン素材なのですが、最近ではその素材を使って、さまざまなプロダクトもつくりはじめています。

漁具の回収から、素材のブランド化やプロダクト化までを一気通貫で自分たちがやっていく。この事業で、当時めざしていた地域の漁師さんたちや漁具のストーリーを紡ぎながら、新たな素材としての価値を提供するということが、いましっかり実現できていると思っています。

「amuca®」素材を使ってつくられたTシャツ、バッグ、スマホケース(画像提供:amu株式会社)

クラウドファンディングから新しいプロダクトも多数リリース。リターン用として「amuca®」素材でつくられたキャップやサコッシュ、Tシャツ、サングラスなど

─素材化だけでなく、そこからプロダクト化にも挑戦されているんですね。なかでも漁具が原料だからこそ生まれた、斬新な素材やプロダクトはありますか?

加藤

僕たちはすべての漁具を回収して、新しい形に再活用したいと考えていますが、なかにはリサイクルに向かないものもあるんです。どうにか漁具を加工しないでそのまま使える方法はないかと思い、少しずつ新しいリサイクル方法やプロダクト化の方法を探しました。そしてたどり着いた新しい活用方法のひとつが、デザインタイルです。

たとえば、このタイルは気仙沼市の漁具で、こちらは青森のベビーホタテ養殖のカゴを、また別のものでは有明の海苔養殖の漁具を使うなど、その地域性をまとったタイルをつくることができます。

リサイクルの難しい漁網やブイ、ロープなどを分別せずに粉砕して材料の一部にしたセメントタイル。什器、内装材などインテリアから建材やインターロッキング(コンクリートブロックが噛み合うように敷き詰めて舗装する方法)など幅広く使用可能(画像提供:amu株式会社)

加藤

とあるプレゼンテーションに登壇したときに出会ったベンチャー企業が、「素材を固める」技術を研究開発していて。その会社が持っている技術とかけ合わせて生まれたのが、このデザインタイルなんです。

タイルに混ぜ込めるレベルにまで破砕すれば、どんな漁具でも素材になる。それだけでなく、漁具がタイルのなかで縦横に走ることで、機能面でもタイル自体の耐久性を高めることができます。これは企業向けにすでに展開していて、店舗などの建物の内装材として活用いただいています。

─地域性をまとったデザインタイルは、唯一無二な素材として重宝されそうですね。漁網の回収は気仙沼市だけではなく、全国各地で行っているとおうかがいしました。どのような基準で港を選び、増やしているのでしょうか?

加藤

ケミカルリサイクルとして扱いやすい漁具素材が、高確率で回収できる漁法というのがあります。その漁法が盛んな港を優先的に訪ねて、地域の水産課や漁協さんに問い合わせをして、廃棄されようとしている漁具の回収をさせてもらっていて。

僕たちはなるべくすべての漁具を回収したいと思っているのですが、漁具を見て「分別しないとまだ機械に投入できないな」という判断をしたら、その地域で分別作業に協力してくださる就労施設を見つけます。そして必要があれば漁具を保管する倉庫を用意したり、運搬ルートをつくったりします。

現在は、全国10か所以上の港で漁具を回収させてもらっていて、その土地ごとにそうした仕組みを構築しています。そうやって、実際に自分たちで全国の漁港をまわらせていただくことで、その地域ごとに廃棄される漁具の違いにも気づきますし、漁師さんの想いやストーリーも知ることができます。何より、廃棄されるだけだった漁師さんたちの大切な仕事道具を回収して、それをまた活用することに喜んでくれる、そして自分たちの想いや活動に共感してくれることがうれしいですね。

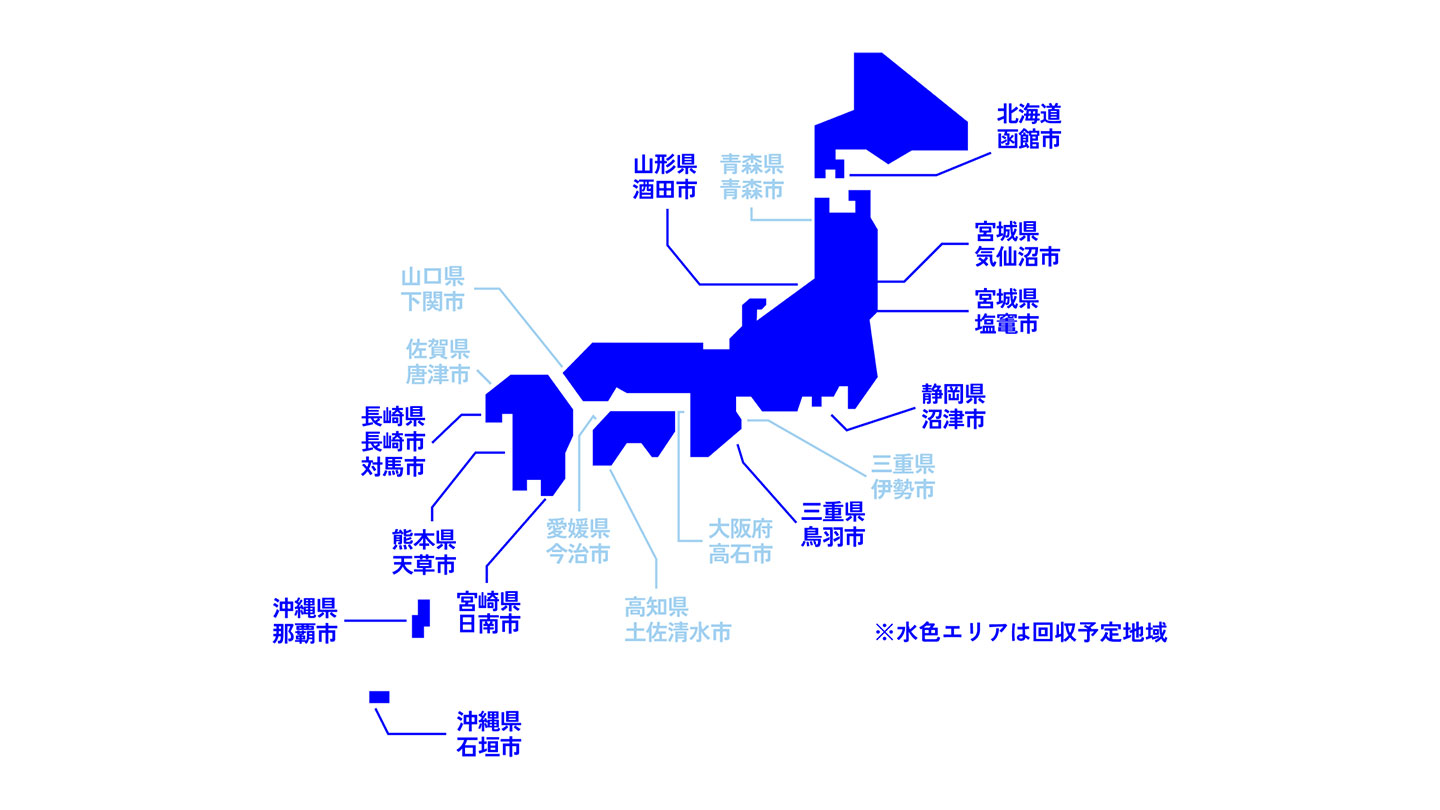

amuが漁網を回収している港は、全国各地に及ぶ(画像提供:amu株式会社)

地域産業から出るゴミは、地域の魂が宿る新しい資源

─気仙沼市で、これからも活動を続けていくうえで大切なことは何でしょうか?

加藤

僕は気仙沼市が好きだし、根本には「都会のビジネスと違って、地域はのんびりしている」というイメージを払拭したいという気持ちがあって。だからこそ、気仙沼市をはじめとした地域から大きなビジネスをつくって見返してやりたいという反骨精神がありました。東京でもできるようなことではなく、地方だからこそできる事業をやることに意味があると感じています。何より漁師さんをはじめ、さまざまな人たちの協力を得て僕たちの取り組みは成り立っています。自分たちが大事にしているのは、「プロジェクトの先頭にいてくれる漁師さんを大切にしよう」ということ。

いまでこそ、漁具を回収して再活用できる体制が整ったから、各地の漁師さんや漁港が漁網を提供してくれるようになりました。ですが、駆け出しの頃に協力してくれた気仙沼市の漁師さんたちは、「捨てるはずだった漁網が、新しい何かになるかも」という僕たちの会社のビジョンに、純粋に共感してくれた人たちだったと思うんです。

「俺たちの地域の漁網が、有名なブランドの服になるかもしれないんだよな。そしたら1着プレゼントしろよ!」なんて言ってくれる人もいるし、このあいだはマグロ漁のテグスを原料にしてつくったサングラスを見せたら、すごく喜んでくれた漁師さんもいました。そういう地元の海や漁業を誇りにしている漁師さんたちのことを、大事にしていきたいなと思いますね。

─漁具を回収して、再活用する取り組みはこれからますます拡大していくのではと思います。どんな未来をつくっていきたいと思いますか?

加藤

僕たちは、最終的に「いらないものがない世界」をめざしています。まずは、「漁具はゴミである」といった概念を「漁具=資源」という考えに変えていきたい。そもそも、僕の根本にある考えとして、地域産業から出た廃棄物が、ただのゴミであるわけがないと思うんです。そこには地域の魂が宿っていて、価値が出てくるはずなので。

僕が最初に感じた「漁具を捨てるなんてもったいない」という感情が各地の港に少しずつでも広まることで、多くの人のものの見方が変わる瞬間をつくっていきたいですね。

さらに先の話をすると、漁具だけじゃなくさまざまな地域産業から出た廃棄物を使って、僕らみたいなビジネスがほかの土地でも生まれていくと面白いなと考えています。それは、地域だからこそのストーリーがあるはずなので、都市ではなく地方でしかできないことだと思います。

─最後に、地域活性の力になりたい、または何かできるのではないかと考えている方へメッセージをお願いします。

加藤

先ほどお話しした「いらないものがない世界」って、ものだけでなく人や機会などさまざまなことにも当てはまると思うんです。たとえば、地域による教育格差や機会格差があるけれど、その地域だからこそ存在する資源や機会もあるはず。

「自分は田舎に生まれたけど、東京に生まれたかった」みたいな感情を持っている若い世代がいたら、僕のように気仙沼市だからこそ叶ったことや、東京では実現し得なかったことを体現できることも知ってほしい。自分の置かれている環境を、少しでもポジティブにとらえて、いろいろな地域を盛り上げる人がもっと増えてくれたらうれしいですね。

この記事の内容は2025年8月26日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 乾隼人

- 写真

- 高島啓行

- 編集

- exwrite、CINRA, Inc.