ThemeProjects

10年後の地域の未来をどう「デザイン」する?東京大学×NTT東日本 トップ対談

- 公開日

2024年4月17日、東京大学とNTT東日本は「産学協創協定」を締結。持続可能な地域循環型社会の実現に向け、各地で日本の未来を変えるための取り組みが進められています。

今回は協定の締結から1年が経過したことを機に、東京大学とNTT東日本のトップ対談を実施。東京大学総長の藤井輝夫さんと、NTT東日本 代表取締役社長 社長執行役員の澁谷直樹さんに話を聞きました。

日本のアカデミアをリードする東京大学とNTT東日本による協創はいかにしてはじまり、どこへ向かうのでしょうか。協創プロジェクトで取り組む「通信インフラ」「地域」といったテーマを中心に、藤井さんと澁谷さんが日本のこれからと協創の展望を語り尽くします。

なぜ東京大学とNTT東日本がタッグを組んだ?

—東京大学とNTT東日本が結んだ産学協創協定は、各地域が自律して経済活動や日々の生活を営めるような次世代デジタルネットワーク基盤の構築と、それらを推し進める人材の創出を目的としています。まず、この協定を結んだ理由からお聞かせください。

澁谷

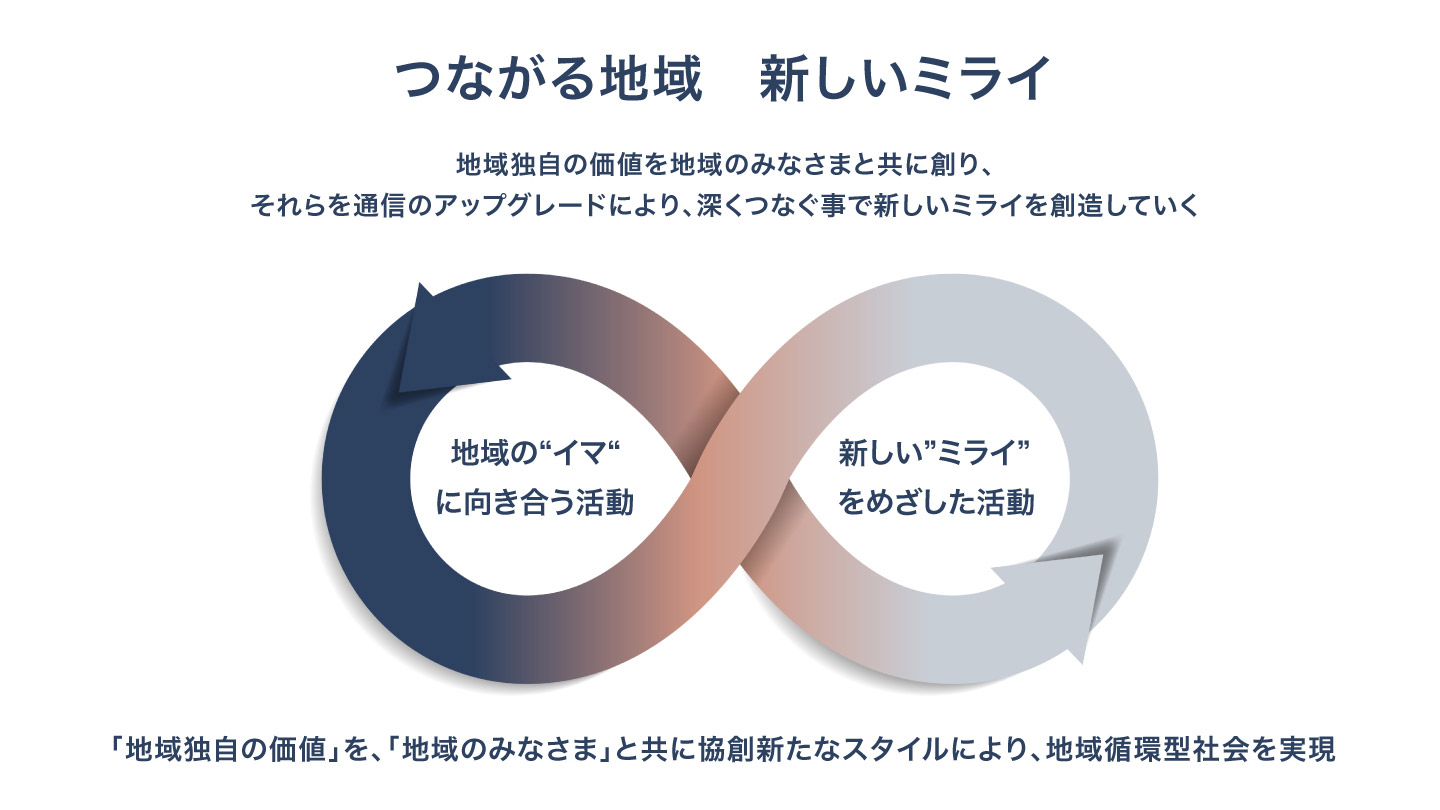

東京大学が持つ「知の力」と、通信事業者として長年地域に向き合ってきたNTT東日本の「現場力」を結集させ、地域社会の価値を創造する「ソーシャルイノベーション」を起こすためです。最終的には、夢や希望を感じられる持続可能な地域循環型社会を実現したいと考えています。

産学協創協定がめざす姿(イメージ図)

澁谷

NTTの再編に伴ってNTT東日本が生まれたのは、1999年のことでした。会社の発足当初、全精力を注いでいたのは、津々浦々にまで通信環境を提供すること、すなわち光ファイバーの敷設です。現場のみなさんの努力の結果、現在では光ファイバー整備率(世帯カバー率)は99%を超えています(※1)。

国にもよりますが、米国と英国における通信環境(※固定系ブロードバンドに占める光ファイバー)の世帯整備率は20%前後(※2)だといわれているので、世界的に見ても極めて優れているといっていいでしょう。

しかし、イノベーションが次々と生み出されるような社会をつくれたかというと、そうではありません。私たちとしても、盤石な通信環境というとても大きなポテンシャルを活かし切れていないことに対して、歯がゆい思いを抱いていました。

そういった思いから、現在は地域の価値創造企業として「SOCIAL INNOVATIONパートナー」をめざし、地域社会の課題解決や新たな価値創造につながるイノベーションを生み出す活動に尽力しています。その活動をさらに加速するため、締結したのが東京大学との産学協創協定です。

NTT東日本 代表取締役社長 社長執行役員 澁谷直樹さん

澁谷

東京大学は、いうまでもなく日本をリードする研究機関であり、まさに「知の泉」です。一方、私たちNTT東日本は全国各地の通信網をつくり、守るなかでその土地、状況に適したソリューションを提供する「現場力」を磨いてきました。

東京大学が進めている最先端の研究と、私たちの現場力を融合させることで、さまざまな地域、ひいては日本が抱える社会課題を解決するための、実践的な取り組みを拡大させることができるのではないか。今回の産学協創協定のベースにあるのは、そんな考えです。

「知」と「現場力」をかけ合わせ、社会を変えるイノベーションを生み出す

—東京大学が持つ多彩で高度な「知」をNTT東日本の「現場力」によって社会実装し、国を変えるイノベーションを起こすための協定だと。

澁谷

重要なのは「かけ算」だと思っています。私たち企業人も、東京大学に限らず、さまざまな研究機関でどのような研究が行われ、どんな技術が開発されているかを知るべきですし、大学の先生方にも現場にどのような課題があり、何が起こっているかを知っていただきたい。

最先端の技術と「現場力」がかけ合わさることではじめて、大きなイノベーションが起きるのではないかと考えています。

藤井

そのとおりだと思います。澁谷さんがおっしゃったように、日本の通信網は世界でも類を見ない素晴らしいものです。「どこでも、誰でも快適な通信インフラが利用できること」そのものが大きな価値だと思っています。

ですが、現在の日本が抱えている課題を解決するために、新たな価値の創出が求められていることも事実です。社会課題を解決するイノベーションを生み出すためには、強固な通信基盤に何かをかけ合わせなければいけない。

東京大学総長 藤井輝夫さん

藤井

日本各地で事業を展開しているNTT東日本と、幅広い学問分野の教育研究を行っている東京大学は、さまざまな学知をフィールドで実践する、という理想的な「かけ算」ができるパートナーになれると信じていましたし、現在進めているプロジェクトの経過を見るに、その考えは間違っていなかったと確信しています。

これからの「AI時代」を通信技術で切り拓く、4つの挑戦とは?

—現在、先端技術を地域に実装するための4つのプロジェクトが進行中です。いずれもNTT東日本が構築してきた通信網を活かし、応用するかたちで新たな価値を生み出そうとしています。これからの社会を構想するうえで、「通信」はどのような役割を果たすのでしょうか。

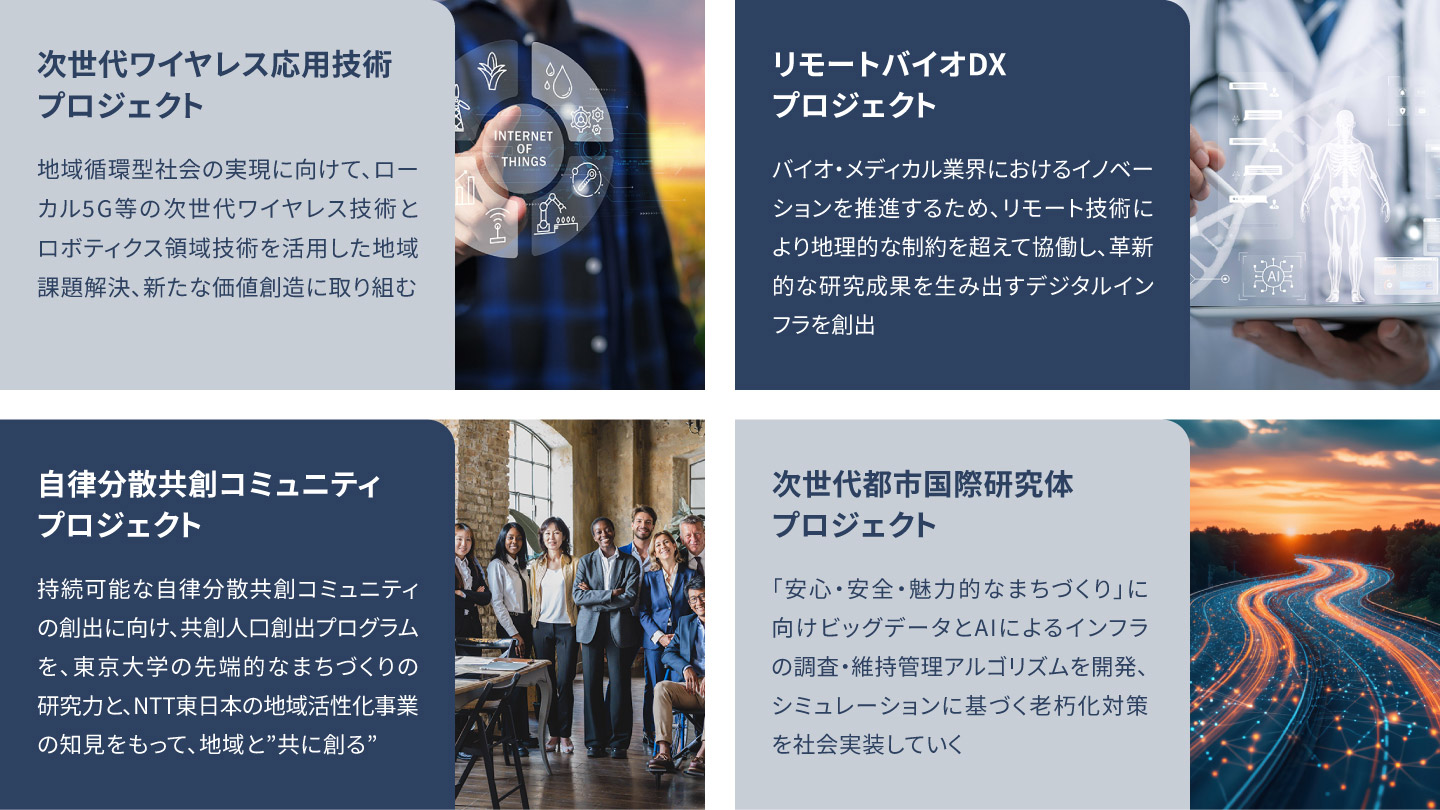

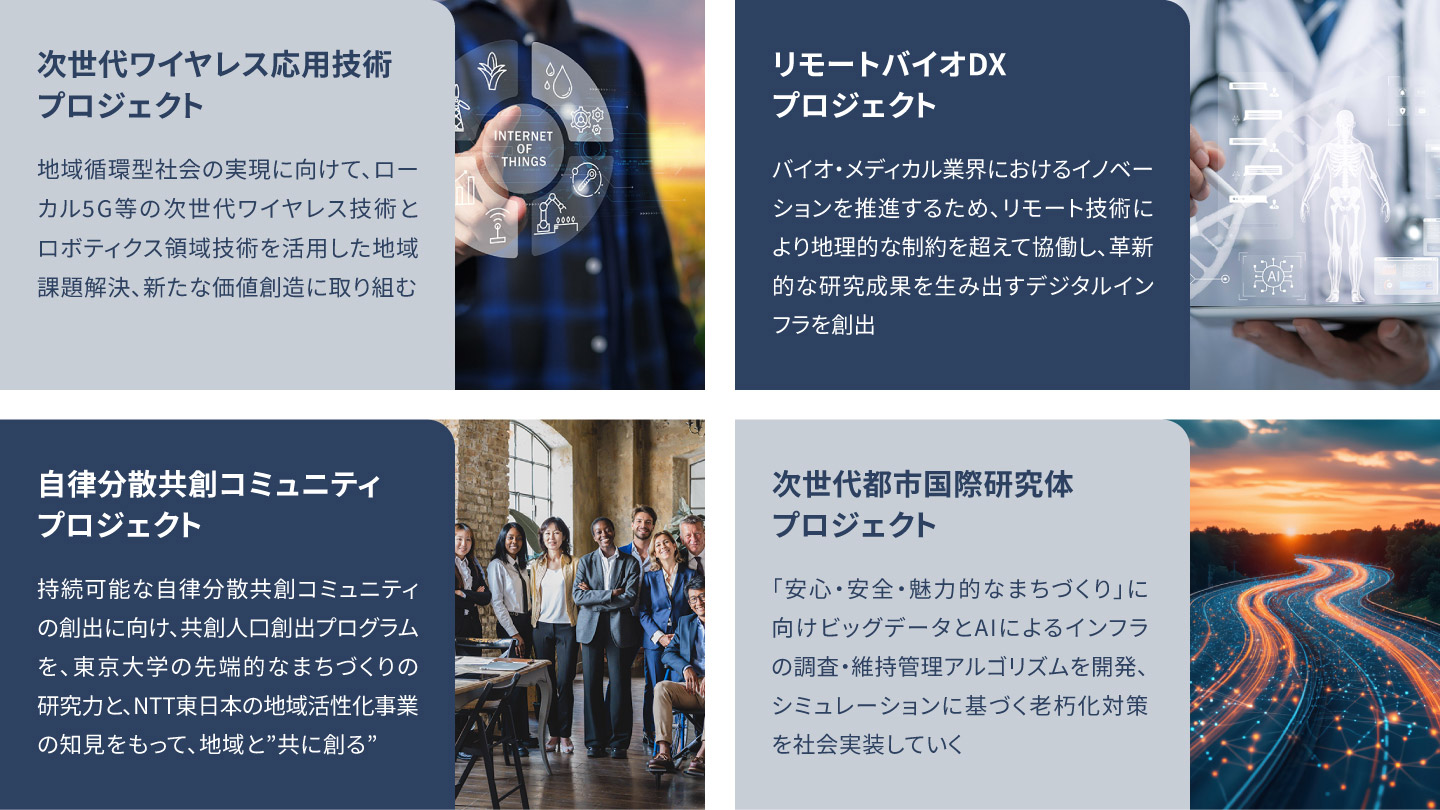

産学協創協定で進んでいる4つのプロジェクト

藤井

まず、今後の日本、あるいは世界を考えるうえで「AI」の存在を無視することはできません。AIは、人手不足という大きな社会課題を解決する業務効率化ツールとしてのみならず、将来的にはより広範な領域での活用が見込まれます。そして、AIを応用するうえで、極めて大きな役割を果たすのが「通信」です。

これまでAIは「重さのない世界」で発展してきました。生成AIのサービスを使ったことがある人も多いと思いますが、それはあくまでもテキストや画像データなどのやりとりに留まっています。「実体を持ったAI」、つまりロボットや自動車などの物理的実体がAIと融合している例はまだ少なく、そのような存在と日常的に「コミュニケーション」を取っている人はほとんどいないはずです。

藤井

今後を見据えるとAIとハードウェアの融合が進み、「実体を持ったAI」が生活や仕事のなかに間違いなく入ってくるでしょう。そのとき重要になるのが、5Gのような超高速かつ遅延の少ない通信技術です。

AIの最適化を進めるためにはさまざまなユースケースが必要となり、多様なハードウェアをつないで多くのデータを収集しなければなりません。通信環境が脆弱ですと、効率良くデータを集めることができず、AIの学習が進まなくなってしまいます。

—進行中の「次世代ワイヤレスプロジェクト」では、ローカル5G(企業や自治体が、特定のエリア内に構築する専用の5Gネットワーク)を活用し、ホテルにロボットを導入して業務を効率化する実証実験に取り組んでいますよね。

藤井

そうですね。このプロジェクトではまだAIを実践的に活用する段階にはいたっていませんが、今後プロジェクトが進行していくなかで「AI×ロボティクス」領域に対する大きな示唆が得られることを期待しています。

また、世界中の人がひとしくAIを含む最先端技術を活用し、その恩恵を享受できる環境を整えなければならないと考えています。とりわけ私たちは教育機関でもありますから、AIを活用することによって、一人ひとりの個性に合わせた教育を実現していく責務があります。

東京大学 正門前。銀杏並木を抜けると安田講堂が見える

藤井

世界にはAIを使うどころか、満足に教育を受けられていない子どもたちがいることも事実。「一人ひとりに合った教育」を「誰もが」受けられる環境を構築しなければなりません。そのためには、AIをうまく教育に応用するだけでなく、それをすべての子どもたちに届ける必要があります。

この「誰もが」の部分を成し遂げる術が、強固な通信網だと考えています。そういった意味でも、通信技術はこれからの世界にとって極めて重要な意味を持つでしょう。

「AI×医療」で、地域で行われるバイオ領域の研究や診察をスムーズかつ正確に行う

─「リモートバイオDXプロジェクト」は、遠く離れた場所から研究機器を操作したり、データ解析を可能にしたりすることで、地域医療や地域における研究の効率化をめざしています。

澁谷

この領域においても、AIは大きな役割を果たすはずです。

本プロジェクトでは各病院で蓄積された病理標本(病の罹患者から採取した組織や細胞を顕微鏡で観察するための標本)をデジタル化し、クラウドで利用する実証実験を進行中です。ゆくゆくはどんな場所からでも、さまざまな病理標本へのアクセスを可能にし、診断精度の向上に貢献したいと考えています。

【場所の概念を超えたバイオ・メディカル領域でのコラボレーション3つ】

近年の先端的研究機器は、性能の高度化に伴い設置場所が限られ、導入・運用コストも増加傾向。良質なネットワークで機器をシェアリングすることで、どこからでも最先端の研究が行える環境の実現をめざす

研究領域で使われている最先端の顕微鏡では1日数TBでの画像データを排出。これらの画像データを大容量ネットワークでリアルタイムにシェアリングすることで、遠隔地でも効率的な研究が可能

顕微鏡などの研究機器から得られたデータを効果的に利用するために、AIを活用。膨大なデータの中から良質なものを蓄積し、学習させることで、効率的に新たな発見が導出できる環境を構築

澁谷

しかし、地域によっては病理医(病変部から採取した組織片などを観察し、疾患の確定診断をくだす医師)がいない病院もあり、そういった病院では現在、遠隔病理診断、つまり病理標本をデジタルデータ化し、病理医がいる別の病院で病理診断するといった対応をしている。

病理医が不足している地域は多くあり、稼働がひっ迫しているのが現状です。だからこそ、AIをうまく活用すれば、病理医がいない病院、あるいは病理医のみなさんをサポートできるのではないかと考えています。

AIは膨大なデータを学習、分析することを得意としているので、デジタル化された病理標本を学習させることで、病理診断の手助けができるのではないかと。病理医の方々の知識とAIをかけ合わせれば、どんな場所にいても正確な診断が受けられる未来を実現できると思っています。

次世代へこの「バトン」を渡せるか? 重要なのは10年以上のスパンで未来を描くこと

—協定を結んでから、2025年4月17日で1年が経ちました。そのなかで4つのプロジェクトが立ち上がりましたが、向こう3年でどのようなことを実現したいと考えているでしょうか。

澁谷

大前提として、重要なのは10年、あるいはそれ以上のスパンで未来を描くことです。でなければ、社会を変えるイノベーションは生み出せません。

とはいえ、大きなビジョンを描くだけでは何も変わりませんし、プロジェクトを着実に進めるためには、短期的な目標も立て、一歩一歩進んでいかなければならない。

現在進めているプロジェクトはとてもいいスタートが切れたと思っています。3年後には、各プロジェクトで活用されているさまざまな要素技術が社会実装され、実社会で活用されるようになる。そんなユースケースがつくれているでしょう。

ただし、それはあくまでもスタートラインです。そこから、いずれかのプロジェクトや技術にAIを組み合わせたり、実証実験の範囲を拡大したりと、さらなる展開をつくっていかなければならない。そこでようやく、本当の意味で社会を変えるイノベーションが生み出せるはずです。

藤井

私たちのプロジェクトは、私たちのなかだけで完結させるべきではないと思っています。学生たちなど、これからの社会を担う方々を巻き込んでいきたい。

しかし、現在進めているプロジェクトをある程度かたちにしなければ、バトンを渡すことはできないですよね。「何もできていないけれど、あとはよろしく」では、バトンを渡されたほうも困ってしまいますから。

ここからの3年は、次の世代を担う人材に集まっていただくための準備期間でもあると思っています。しっかりプロジェクトを進め、一定の成果を示すことができれば「自分ならこうする」「この技術をこんな風に生かせるのではないか」と手を挙げてくれる人も出てくるはずですから。

地域の未来を「デザイン」するには、さまざまな人と対話が重要

—学生のみなさんなども巻き込みながら、新たな価値創造に取り組んでいこうとしているんですね。

藤井

はい。東京大学としても地球規模の課題に対して率先して取り組み、新たな価値を創出し未来社会を変革する卓越した人材を育成、輩出すべく、2027年秋に「UTokyo College of Design (仮称)」を開設する予定です。

ここでいう「デザイン」とは、社会制度や社会課題の解決に取り組むアプローチ、あるいは国際的なルールメイキングなど、抽象的なものも射程に収めた広い概念です。一言でいうと、「よりよい未来とは何かを考え、それを実現するための知識やプロセスを学ぶ場」にしたいと考えています。

具体的には、学士課程、修士課程一貫の5年制のカリキュラムを用意し、文理の枠や既存の学問領域を超えた、横断的な学びと実践の場を提供する予定です。

澁谷

それは大変興味深いですね。私たちも事業を進めるなかで「デザイン」の重要性を痛感しているところです。

たとえば、地域の方がそのエリア外の方とともに地域の姿をデザインする「自律分散共創コミュニティプロジェクト」の一環として、長野県小布施町を舞台に「ミライ構想カレッジ in 小布施」を実施中です。これは本連携プロジェクトの一つで、東京大学のみなさんとNTT東日本の社員が地域住民を巻き込んで行っています。人口1万人の街・長野県小布施町をフィールドに、住民のみなさんと対話を重ねながら2050年の日本社会の未来をよりよくするための構想や、その実現方法を模索しているんです。

「ミライ構想カレッジ in 小布施」の様子。少子高齢化や地方の過疎化、経済格差、気候変動といったさまざまな課題に対し、小布施町と東京大学、NTT東日本が同カレッジに参加する次世代の人材とともに構想し、実装することを目的として取り組んでいく

澁谷

この取り組みで「デザイン」に関するワークショップなどを実施すると、大勢の地域の方々が参加してくださり、かなり活発に意見が交わされるんです。

そのなかで感じたのは、トップダウンで未来をつくっていくのではなく、さまざまな人が参加しながら、ボトムアップで未来を「デザイン」していくことの重要性です。そういった過程にこそ、これからの地域社会の萌芽が見られるのではないでしょうか。

地域に眠る「文化力」を呼び覚まし、未来を創造

—藤井さんは、「自律分散共創コミュニティプロジェクト」や「次世代都市国際研究体プロジェクト」といった、地域社会にフォーカスしたプロジェクトの意義をどのようにとらえていますか?

先端技術を地域に実装するために、4つのプロジェクトを進行中(再掲)

藤井

先ほど澁谷さんから「10年後の未来を見据えなければならない」というお話がありました。10年先を考えるとき、常に念頭に置かなければならないのは「日本をどうすべきか」という問いであり、日本における経済活動のあり方です。

労働人口が減少することは自明ですし、より多様な方々に日本の経済活動へ参加してもらう必要がある。一方で、地域社会では少子高齢化や過疎化に付随する問題がより顕著になるでしょう。10年後の未来を「デザイン」するためには、グローバル規模で「いかに地域社会を活性化していくか」という視点が不可欠です。

そのうえで重要だと考えているのは、地域にお住まいの方も含め、すべての人たちのキャリアをより柔軟にすること。言い方を変えれば、一人ひとりのキャリアのあり方を充実させることで、一人で複数の役割が担える仕組みを整えること。

さらには、留学生も含めた海外の方を受け入れ、定着してもらうことも重要だと考えています。世界から学生を集め、日本の文化を理解した高度人材を育成することがアカデミアの担いうる役割。

藤井

先ほど挙げた「UTokyo College of Design(仮称)」では、世界中の学生を受け入れたいと考えていて、授業はすべて英語で実施する予定です。5年間のカリキュラムなので、そのあいだ学生たちは日本で生活し、さまざまな日本の文化に触れられるでしょう。日本に残る選択をする学生もいるはずです。

海外の方が日本で生活するうえでの言語の壁はいまも大きく存在しており、言語の壁を超える仕組みや技術を確立し、それを地域にも実装する必要があります。そうすれば、いまよりも海外の方々が地域に定着しやすくなるはずですし、それが地域社会を活性化する手段の一つになるのではないかと思っています。

澁谷

「文化」に関するお話がありましたが、私は各都市、各地域に根づく文化や特産品を、デジタル技術も活用して活性化し、地域を盛りあげることが地方創生のカギになると考えています。その土地に根差した文化や伝統が持つ価値を守り、育て、価値をあげること、つまり、課題解決を超えた価値創造が日本の発展の解になると考えています。少し個人的なお話をさせてもらうと、私は京都の生まれで、父親の実家は丹後ちりめんの機織り職人だったんです。

現在、日常的に着物を着る人はほとんどおらず、着物文化は風前の灯火だといわれていますが、訪日観光客などは着物を着て楽しんでくれていますよね。あるいは、会津地方の伝統的な民芸品である「赤べこ」は、ピンクやイエローなど、ポップな色のものを売り出したところ、若者を中心に人気が出たそうです。

澁谷

下火になっている地域文化や伝統的な品々も、アイデア次第で盛りあげることができる。そういった取り組みが地域を活性化することにつながると考えています。

「地域は廃れていくだけ」という言説も耳にしますが、日本の地域には文化の力が眠っているはずです。それを活かし、地域にも大きな可能性があると証明することが私の野望の一つであり、自律分散共創コミュニティプロジェクトなどを通して実現したいことなんです。

自然災害の多い日本がリードすべき世界的な課題とは?

—ドローンなどの先端技術を活用して都市データを収集し、各種インフラの保守、修繕の効率化をめざす「4. 次世代都市国際研究体プロジェクト」もまた、地域への目線が強いプロジェクトですよね。

澁谷

そうですね。インフラの維持は地域社会にとって大きな課題です。たとえば、島根県の海土町(あまちょう)における、住民一人あたりのインフラ維持コストは、東京都目黒区の約7.6倍(※3)にものぼります。

インフラが崩壊してしまえば、都市を維持することはできません。差し迫った危機を回避するためにも、「4. 次世代都市国際研究体プロジェクト」を通して、人手をかけず、低コストでインフラを維持する手段を早急に提示しなければならないと考えています。

藤井

重要なのは、都市のレジリエンス(回復力、復元力)を高めることだと考えています。日本は地震大国ですし、気候変動が進めば、より苛烈な異常気象が日本列島を襲うことになるでしょう。そうした現実を踏まえると、通信を含めた都市インフラのレジリエンスを高めることは、それ自体が大きな価値になるはずです。

地震や津波、豪雨、そして火山の噴火といったさまざまなリスクを孕む日本だからこそ、高いレジリエンスを持った都市をデザインすることが求められますし、地球規模でエスカレートする災害に対応するためにも、日本がこの分野をリードしなければなりません。

「都市インフラのレジリエンスを高める」というアプローチで防災に取り組むことは、国にとっても重要なテーマだと考えており、今後NTT東日本とともにチャレンジしたい領域の一つですね。

澁谷

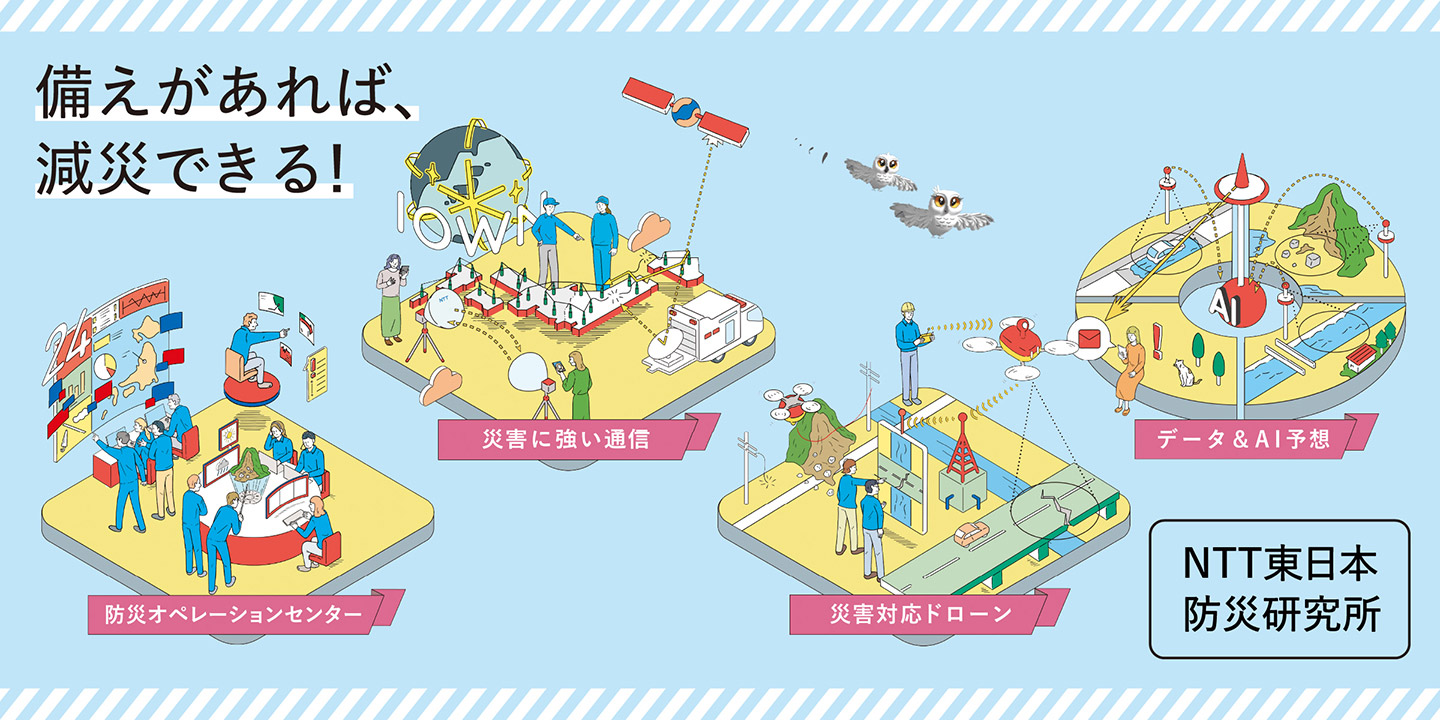

防災の観点でいえば、2025年4月にNTT東日本では「防災研究所」を立ち上げました。防災領域において私たちが考えているのは、「フェーズフリー」な社会構造をつくること。

NTT東日本 防災研究所

澁谷

たとえば、コロナ禍で多くの企業がリモートワークに移行し、一般家庭のネットワークトラフィックが一気に増大しました。それでも「通信が遅くてまったく使い物にならない」という経験をした方は少なかったのではないかと思うんです。

少し手前味噌になってしまうかもしれませんが、余力を持ってネットワークの構築ができていたからこそ、非常時にも対応できた。つまり、平時に高いパフォーマンスを発揮する仕組みや技術、あるいは都市機能は、特別な措置をしなくとも、有事にもその機能を果たせるのではないかと。

「平時と有事というフェーズを問わず機能する」という意味で「フェーズフリー」な社会構造の実現をめざし、研究を進めていきたいと思っています。

藤井

もしかすると、「防災」が協創プロジェクトの5つ目のテーマになるかもしれませんね。

NTT東日本グループCM「つぎのイノベーション」防災篇

協創のフィールドは「地域」から「世界」へ

—5つ目のプロジェクト候補が生まれましたね。

藤井

今後もチャレンジする領域をさらに拡張していきたいですね。そのなかで重要なことは、今回の対話で「防災」というテーマが出てきたように、ディスカッションを交わしながら新しいものを生み出していくこと。今日はとてもいい機会になりました。

そして、今後は学生たちがこのプロジェクトに参加する機会をつくっていきたいと思っています。学生たちは柔軟な発想と素晴らしいアイデアを本当にたくさん持っているので、私たちがその力を借りる局面も多くあるでしょう。

立場や年齢などの違いを超えた協創が、未来社会を変えるイノベーションを生み出し、新しい価値の創造につながると思うので、ぜひ今後もともにチャレンジしていけると嬉しいです。

澁谷

こちらこそ、ぜひよろしくお願いします。私たちは地域の通信インフラを支える通信事業者として、利益のみを追求するのではなく、フラットな目線で社会に対峙し、地域の未来に貢献する会社です。だからこそ、とことんソーシャルイノベーションに向き合えるわけですが、当然私たちだけの力では限界があります。

同じ思いを持ったさまざまな分野のプレイヤーの力を集結させてこそ、社会を変えることができると思っていますし、知の泉である東京大学との取り組みは、そういったイノベーション創出に向けたきっかけづくりとしての大きな一歩になりました。

ゆくゆくは、世界に対してインパクトを与える取り組みをご一緒できると嬉しいです。このプロジェクトをきっかけに、日本発の世界を変えるイノベーションをともに生み出したいですね。

この記事の内容は2025年5月9日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 鷲尾諒太郎

- 写真

- 丹野雄二

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)