Theme考える

変わりゆく地球を守るために。ココリコ・田中直樹と海洋物理学者が語る、持続可能な海とのかかわり

- 公開日

「海の存在がなければ、いまの私たちはいない。そうとらえるだけで、海への見方が変わるのではないかと思います」

そう語るのは、お笑い芸人のココリコ・田中直樹さん。大の生き物好きとして、海の環境問題について積極的に発信したり、漁業の現場を訪問したりと海の大切さを伝える活動を続け、2018年からはMSC(海洋管理協議会*¹)のアンバサダーも務めています。

いま、気候変動による海水温の上昇で、海の生態系は大きく変化しています。それは、私たちの暮らしにどんな影響を与えるのでしょうか?

本記事では、田中さんと、海洋物理学者として海や気候を見つめてきた須賀利雄さんにお話をうかがい、「海の未来を守るために、私たちができること」について考えます。

*1 将来の世代まで水産資源を残していくために、持続可能で適切に管理された漁業を推進する国際的な非営利団体

いま、海で何が起きている? 気候変動のリアルな影響

―田中さんは、どんなきっかけで海の生き物に興味を持つようになったのですか?

田中

僕は生き物のなかでも特にサメが好きで、意識した最初のきっかけは小学生のときに観た映画『ジョーズ』でした。とても怖かったけど、その強さと存在感に惹かれて、「もっと知りたい」と思わされました。

ココリコ・田中直樹さん

大の生き物好きとして知られ、2018年より国際的な非営利団体「MSC(海洋管理協議会)」のアンバサダーを務めるなど、環境問題にも強い関心を寄せている

須賀

私も中学生のときに『ジョーズ』を観ましたが、人がガバッと食べられるシーンは、本当に恐ろしかったですよね。

須賀利雄さん

海洋循環と気候の関係を研究している、東北大学大学院理学研究科教授。変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)研究所長も務める

田中

衝撃的でしたよね。大人になり、仕事を通じて生き物と接する機会が増えるなかで、世界には500種以上のサメがいることも知りました。それぞれユニークな特徴があり、多様で個性的な生態に触れるたびに、サメだけでなく、ほかの海の生き物にも自然と関心が広がっていったんです。

―子どもの頃からの「好き」が、いまにつながっているんですね。一方、須賀さんが気候変動や海洋の分野に関心を持たれたのは、どのような出来事がきっかけだったのでしょうか?

須賀

きっかけは、小学生の頃に天気予報に興味を持ったことでした。高校の進路相談では「気象予報官になりたい」と先生に話したことも覚えています。その後、大学で気象学を学ぶうちに、関心は天気だけにとどまらず気候環境の仕組みそのものへと広がっていきました。

1980年代当時、地球温暖化はまだ一般にはほとんど知られていませんでしたが、研究の現場では議論が進み、国際的なプロジェクトも始動していました。気候変動を考えるうえで、「海」の存在は欠かせません。その役割の大きさに魅力を感じ、海洋学の道に進むことを決めました。

田中

1980年代には、すでに「温暖化」という言葉があったんですね。

須賀

そうですね。当時は、自分が生きている間にこれほど大きな変化が起きると思っていませんでした。けれど実際に、温暖化は予想を上回る速さで進んでいるように感じます。

―田中さんは、海の生き物や環境について、「なんか変わってきているかも」と感じることはありますか?

田中

先日、宮城県の南三陸を訪れた際に、研究者の方から「1年で海水温が6度も上昇した」と聞いて驚きました。

須賀

そうなんです。三陸沖の海水温は、過去2年ほど平年よりも6度も高い状態が続いていました。これは世界の海のなかでも最大の上昇幅だったんです。現在、世界的に海水温は上がっていますが、日本周辺の上昇スピードは世界平均を上回っています。過去100年で見ると、世界の平均海水温は約0.6度上昇しましたが、日本近海ではその倍を超える、平均1.3度以上の上昇が確認されているんです。

田中

どうして日本周辺の海は、そんなに温度が上がりやすいのでしょうか?

須賀

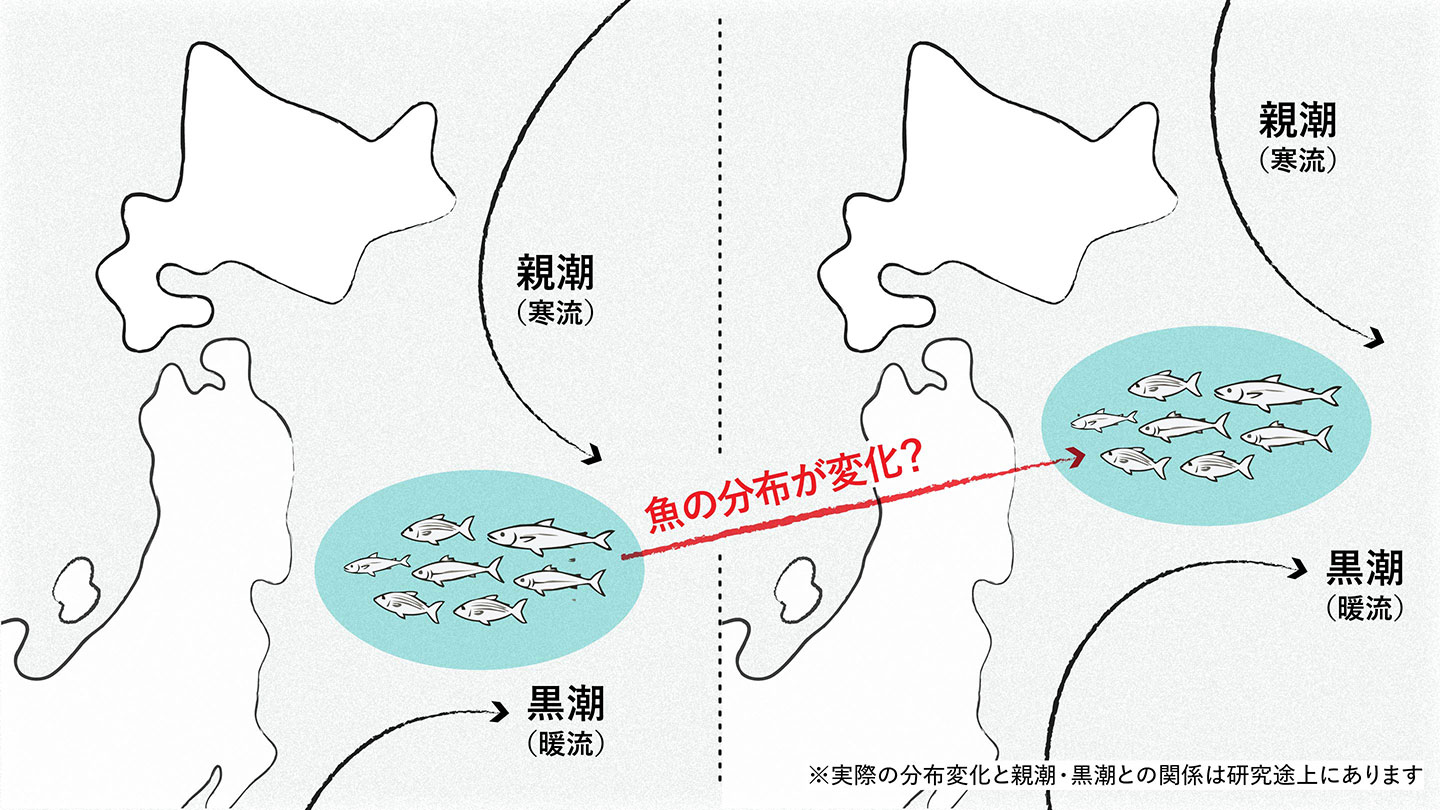

日本周辺の海域では、北からの親潮(寒流)と南からの黒潮(暖流)がぶつかり合うことで、適度な海水温が保たれてきました。さらに冬の季節風が、海面を冷却する役割を果たしていたんです。しかし地球温暖化によってこのバランスが崩れ、海水温は上がり続けています。

田中

これだけ海水温が上がると、海の生態系にも大きな影響が出てくるでしょうね。3年前、南三陸の志津川湾でシュノーケリングをしたときに、3メートルもの昆布を見て感動したんです。ところが、地元の方によると、近年の海水温上昇によって、昆布の生育地は北へ移動しているとか。昆布は寒冷な海を好むため、南限*2とされていた志津川湾では生息が難しくなりつつあるとおっしゃっていました。

*2 その種が生息できる範囲の最南端のこと

日本近海では、南からの黒潮(暖流)と北からの親潮(寒流)がぶつかることで豊富なプランクトンが発生し好漁場となる。しかし近年、親潮の勢いは弱まり、黒潮は北上。その影響で、海洋生物の生育地が北へ移動したり、その場所から動けない昆布やサンゴの生育が難しくなっていると考えられている

須賀

海水温の上昇は、ホヤやホタテなどの養殖にも大きな影響を及ぼしていると聞きます。最近では、海水が表層から温まることを踏まえて、「いけす」ごと深いところへ沈めて育てる技術にも注目が集まっているんです。

海水温上昇でフグが北上? 地域の海で生き物のためにできること

―気候変動によって、漁業や観光など地域産業には、どのような影響が出てきているのでしょうか。

田中

ここ数年、各地で魚種の変化について耳にすることが増えました。たとえば、フグが北海道でもとれるようになったものの、地域に食文化が根づいていないため、捌く技術や設備が整っていないとか。さらに今後継続してとれるかどうかの見通しもたてられないので、設備投資にも踏み切れないという悩みを、多くの漁師さんが抱えているようです。

須賀

私も気仙沼市を訪れたときに、同じような話を聞きました。東北地方で南方系の魚がとれるようになったものの、調理法や食べ方がわからず、捨てられることも少なくないそうです。そういった状況を改善すべく、最近では漁業協同組合が調理教室を開いて、新しい魚に合った調理法や食べ方を教えるといった、食文化を「アジャスト」していく取り組みも行われています。ただ、海の変化が一時的なものかどうかは予測が難しく、不安は大きいようです。

田中

魚の分布や漁獲量の変化には、気候変動だけでなく、乱獲など人間の活動も大きくかかわっているんですよね。僕がMSC(海洋管理協議会)のアンバサダーとして活動するなかで、特に印象に残っているのは、この50年で海の生き物が半分に減ってしまったという話でした。乱獲に加えて、気候変動がそのスピードをさらに早めているともいわれています。実際、かつての漁場から魚がいなくなるといった、目に見える変化も起こりはじめています。

須賀

従来の漁業では、長年の経験や国ごとの取り決めに従って、漁獲量を決めていました。しかし気候変動によって魚の分布そのものが変化してしまったいま、こうしたルールが成り立たなくなっています。かつて豊富にとれていた魚も、同じ漁を続けているうちに枯渇してしまうんです。ただ、それに対して人間ができることもあります。たとえば、禁漁期間や禁漁エリアを設けて、生き物が戻ってくる余地を残すことです。

田中

確かに、静岡県にある駿河湾の桜えび漁では、産卵期の6~9月を禁漁期間としたり、漁獲量が激減して以降は秋漁を中止したりと、厳しい対策を取ったことで、目に見える回復が見られたという事例がありますね。

須賀

こうした取り組みは、従来の決まりごとにこだわらず、環境の変化に応じて柔軟に対応する姿勢があってこそだと思います。そして、その対応や方針の足並みを揃えていくことで、水産資源を体系的に守り、ひいては世界レベルでの資源回復につなげられるかもしれませんね。

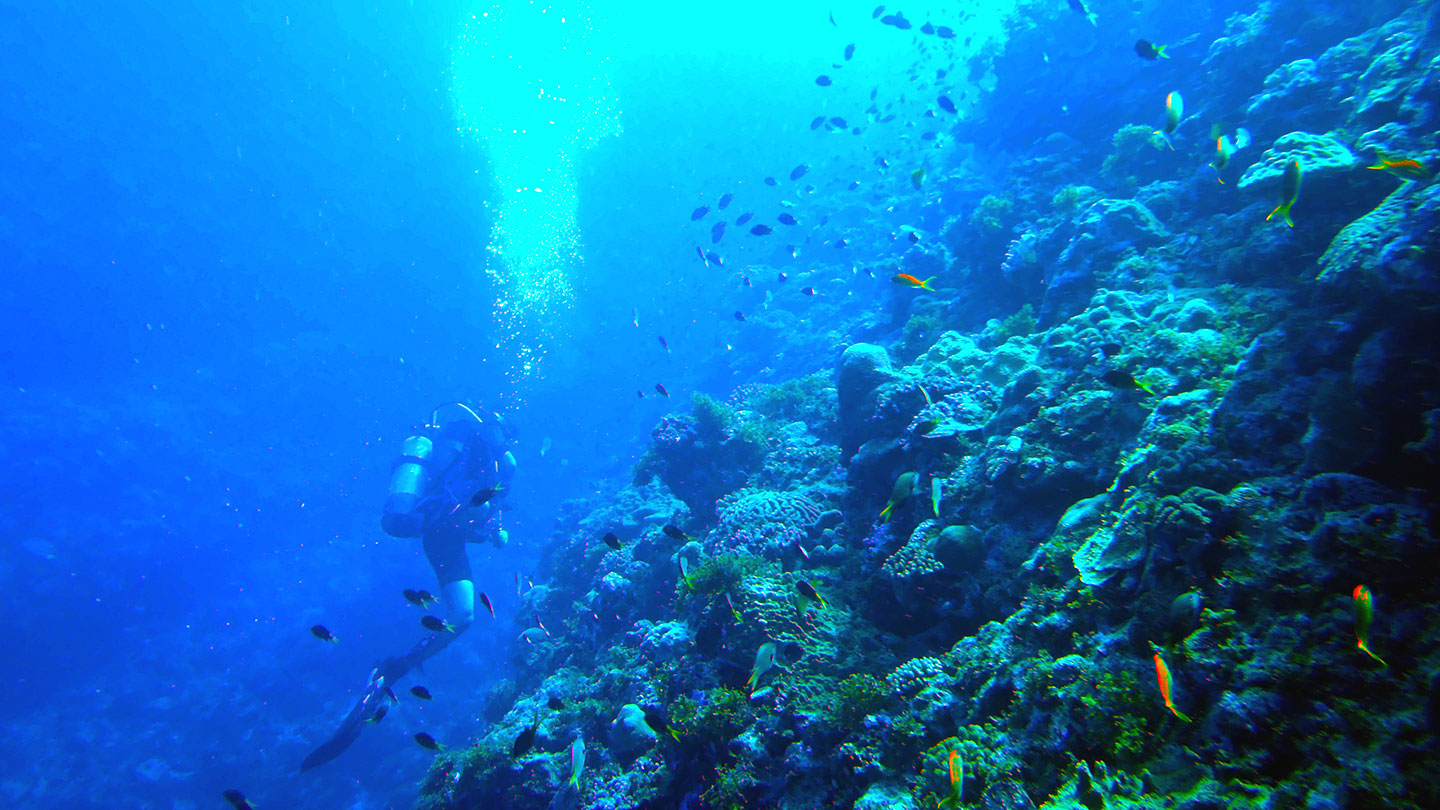

サンゴ礁を調査する研究員(画像提供:WPI-AIMEC)

テクノロジーで海を「見える化」。地域とともに挑む地球課題

―度重なる変化に、地域が対応するには、どのような視点が必要でしょうか。

須賀

まず、私たち研究者が地域のみなさんに、現在起きている変化を「見える化」して伝えることが大切だと考えています。最近注目されている「環境DNA」という技術では、生き物が水中に残したわずかな細胞やフンからDNAを採取し、そこにどんな生物が生息しているかを調べられます。

私たちはこの技術を活用するため、全国の一般市民のみなさんに地域の海水サンプルを集めてもらっています。集めた水を分析して「あなたの地域の海には、こんな生き物がいますよ」と情報を具体的に伝えるんです。

田中

まさに、一般市民が研究のプロセスに参加する「市民科学(シチズンサイエンス)」ですね。自分たちが採取したサンプルを研究者が分析し、その結果をもとに対策が進む。そうして生き物が戻ってくるなど、取り組みが変化を生む実感を得られれば、市民のみなさんにとって海の課題は、より身近に感じられると思います。

研究者のフィールドワークを支える「市民科学」。ボランティアがバケツを投げて海水を採取している様子(画像提供:アースウォッチ・ジャパン)

須賀

地域のみなさんが主体的にかかわってくださると、研究者や行政も動きやすくなります。その地域の課題をみんなで協力して、よりよいかたちで解決していけるはずです。

田中

「自分の地域を自分の手で知る活動」にかかわると、自分ごとになるし、思い入れも変わってきますよね。先日、南三陸の志津川湾で子どもたちと一緒に海草の一種であるアマモを植える体験をしました。アマモはブルーカーボン*3として大気中の二酸化炭素を吸収するだけでなく、海の生き物のすみかにもなります。

震災で失われたアマモ場を再生する活動に加わることで、自分も地域の海を守る一員になったような気持ちになりました。自分が植えたアマモがどうなっているか、そこにどんな生き物が戻ってきたか……。頻繁には行けなくても、一度かかわったことで、その場所が気になり続けます。

*3 沿岸や海洋の生態系が光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、海底や深海に長期間蓄積する炭素のこと

地域団体と協力し、海岸にアマモの苗を植える田中さん(画像提供:©khb)

須賀

素晴らしい取り組みですね。生き物と環境は、互いに影響を与え合う関係にあります。環境が生き物のすみかを提供する一方で、生き物もまた、その場所をより豊かで多様な環境に変えています。私たち人間も、その自然な営みの一員。アマモの植えつけや、海水のサンプル採取、海のゴミ拾いなど、何かひとつでも自然とつながるきっかけがあると、その深いつながりを肌で感じて、ワクワクしてきませんか。

大切なのは、つながりを想像する力。海の未来を守るためにできる「ワンアクション」

―この先、海や自然と共存するために、私たちにできることを教えてください。田中さんがアンバサダーを務める団体では、MSC「海のエコラベル」という取り組みを行っているそうですね。

田中

はい。MSC「海のエコラベル」は、水産資源と環境に配慮した、持続可能な漁業でとられた天然の水産物の証。このラベルがついた商品を購入することで、持続可能な漁業を支えるだけでなく、水産資源や生態系の保護に貢献できるんです。日本ではまだまだ認知度が低いですが、アンバサダーとしてどう広めていくか、試行錯誤しています。

MSC「海のエコラベル」がついた商品は、あなたの街のスーパーにも(画像提供:一般社団法人 MSCジャパン)

須賀

恥ずかしながら、私も今回の対談ではじめて存在を知りました。このラベルのついた商品を選ぶだけで、水産資源や海の環境を守ることにつながるのは素晴らしい仕組みだと思います。

田中

おっしゃるとおりです。ほんの少しの行動が、自分が行けないような地球の裏側の海を守る手助けにもなります。難しそうに感じる環境問題にも、ワンアクションで参加できるんです。こうした身近なアクションが増えれば、もっと多くの人が気軽に環境活動をはじめられるようになる気がしています。

―持続的な活動が必要ななかで、手軽に参加できることは大切なポイントになりますね。

田中

「気候変動」って、なんだかスケールが大きくて、自分とは遠い話のように感じてしまいますよね。でも、アクションは小さなことでいいと思うんです。たとえば、海に行くついでにゴミを拾う。これなら誰でもすぐにはじめられますし、とても身近な貢献になります。

須賀

海のゴミ問題*4は深刻で、25年後には世界の海洋プラスチックゴミが、魚の量を超えてしまうといわれています。そのプラスチックは、実は一般家庭の排水口から流れて来るものだったりするんです。つまり、自宅の排水口にゴミを流さないことも、海を守ることにつながります。このように環境問題への「入り口」は、日常のいたるところにある。大切なのは、そうした見えないつながりを想像する力であり、人の営みと自然が深く結びついていると気がつくことだと思います。

*4 環境省:海洋ごみをめぐる最近の動向

田中

環境問題へのかかわり方は人それぞれ。僕の場合は生き物がきっかけでしたが、誰もが心惹かれる「入り口」を持っているはずですよね。あとは「自分にとって無理なく続けられること」を見つけるのもポイントだと感じます。

―最後に、「海とのかかわり方」について次世代に伝えたいことはありますか?

田中

僕は、生き物が海から生まれたという考えを大切にしています。「自分が海とつながっている」と考えると、故郷である海が汚れていくのは嫌だとシンプルに感じます。陸や空も含め地球はひとつですが、海の存在がなければ、いまの私たちはいない。そうとらえるだけで、海への見方が変わるのではないかと思います。

須賀

「人間の体液の濃度は、太古の海の濃度と同じ」なんて話もあるんですよ。

田中

先日出演した番組でも「人間が塩分を好むのは、魚にルーツを持つ、海で生きていたなごり」という話を聞きました。

須賀

面白いですね。私たち海洋研究者は、「One Ocean(ワンオーシャン)」という言葉をよく使います。地球の海は「ひとつ」。そんな海のなかで、物質が巡り、生き物たちが命をつないでいるのです。海のそばに住んでいるかどうかに関係なく、これは地球に暮らす私たち全員にかかわること。海がどれほど私たちと深く結びついているか、多くの人に知ってもらえたらうれしいですね。

この記事の内容は2025年10月7日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 東谷好依

- 撮影

- 二瓶彩

- 編集

- exwrite、CINRA, Inc.