Theme学ぶ

台湾夜市に学ぶ「本当のにぎわい」。制度と空間の余白が生んだ文化が教えてくれること

- 公開日

街のにぎわいをどう生み出すか——。

数多くの自治体や都市計画・まちづくりの担当者が頭を悩ませるこのテーマ。空き家や商店街のリノベーション、お祭りの開催など、さまざまなにぎわい創出の取り組みが各地で進められていますが、そのヒントは海外にもあるかもしれません。

台湾の「夜市」は、数多くの屋台が並び、グルメや買い物を楽しめる場所として、日本人観光客にも人気のスポット。しかし夜市は観光だけでなく、歴史や生活文化と深く結びついた公共空間の活用例としても注目すべきポイントがあるのです。

今回は、台湾の都市計画・都市生活施設の研究を行う三文字昌也さんに、台湾夜市の歴史や日本の制度との比較、さらには2025年夏に北海道で行われた夜市に関連する社会実験プロジェクトについて、コラムで綴っていただきました。

台湾夜市と人々の生活の深い結びつき

私が都市工学という学問の門戸を叩いた19歳の頃、台南(タイナン)という都市に出会った。生まれ育った東京首都圏の郊外とは全く違う、雑多だが歴史の複層性を感じる都市空間に圧倒され、結果的にそのまま1年ほど滞在することになるのだが、なかでも特に惚れ込んだのは、台南郊外の空き地に夜だけ現れる「流動夜市」のあまりにエネルギッシュな様子であった。

数百を超える露店・屋台が空地に立ち並び、多くの客を美味しい匂いや賑やかな声で誘っている。ただ「にぎわって」いるだけではない。夜市が、街のどこかで毎日現れては消えていくのである。毎日どこかでこの「エネルギー」が流動的に集積し、発散されているのだ。

「都市デザイン」というものを生業にしている私だが、このエネルギーを目の当たりにしたとき、今でも不思議に思う。なぜ、日本にはこのような空間がない(ように感じられる)のだろう? 日本の地方創生では、各地で「にぎわい創出」がお題目となっているが、その文脈における日本の「にぎわい」は、台湾夜市を目の当たりにすると、なんだか淡く霞んでしまうように感じる。

いずれにせよ、私が都市デザインについて考えるうえでひとつの指針となる都市空間——それが台湾夜市なのである。

三文字昌也さん

東京大学 都市デザイン研究室 特任研究員。東京藝術大学 美術学部建築科 教育研究助手。都市デザイン・建築設計の合同会社 流動商店の代表。台湾の都市計画・都市生活施設研究の傍ら、日本各地で台湾夜市遊戯の屋台を展開する活動も行っている。

台湾夜市と都市生活

夜市とは何か。つまりはナイトマーケットであり、夜に現れる露店の集積である。日本人観光客にとっては一般に観光地と認識されている台湾の夜市だが、もともとは現地の人々の生活の必要から生まれてきたものである。

私の台湾の友人が「小さい頃は親と一緒に夜出かけて、夜市を歩くことが日常のささやかな楽しみだった」と語っていたが、台湾夜市はもともと観光目的で行くものではなく、地元の生活者にとっての日常の一部となっている存在なのだ。その点で台湾夜市は、日本人が一般に想像する「お祭りの露店」のような非日常(ハレ)の存在ではなく、比較的日常に近い存在(ケ)といえるだろう(もっとも、地域や家庭によって、夜市にあまり行かない場合もあるのはたしかだが)。

台湾の経済と就業を支える露店の存在

消費者視点だけではなく、生産者・流通者・販売者の視点から見ても、台湾の夜市は重要なものだ。現代の台湾夜市は、手工業や農産物などの製品の重要な流通ルートのひとつとなり、台湾経済を支えていることが研究者からも指摘されている*1。

そしてもちろん、夜市は露店業者の生計をも支えている。夜市での出店を主たる収入源としている家族は多く、これが生活を支える稼ぎ頭なのである。なお、全台湾で露店の営業数は233,386件、従業人数は357,340人*2であり、単純計算すると、台湾の全人口の1.5%くらいが露店営業にかかわっているということになる。日本で同じ比較ができる統計はないものの、なかなか驚異的な数字といえるのではないだろうか。

台湾夜市の歴史

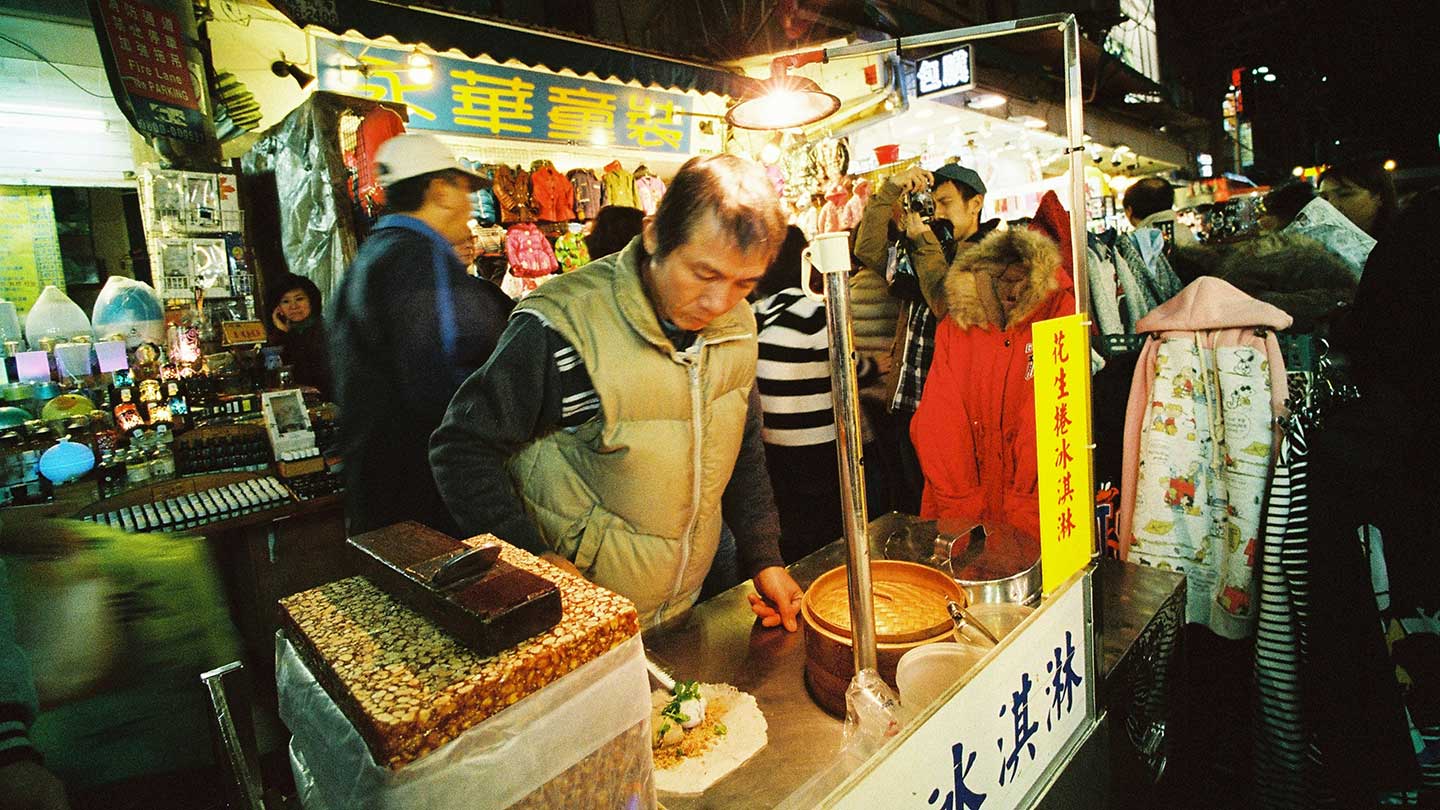

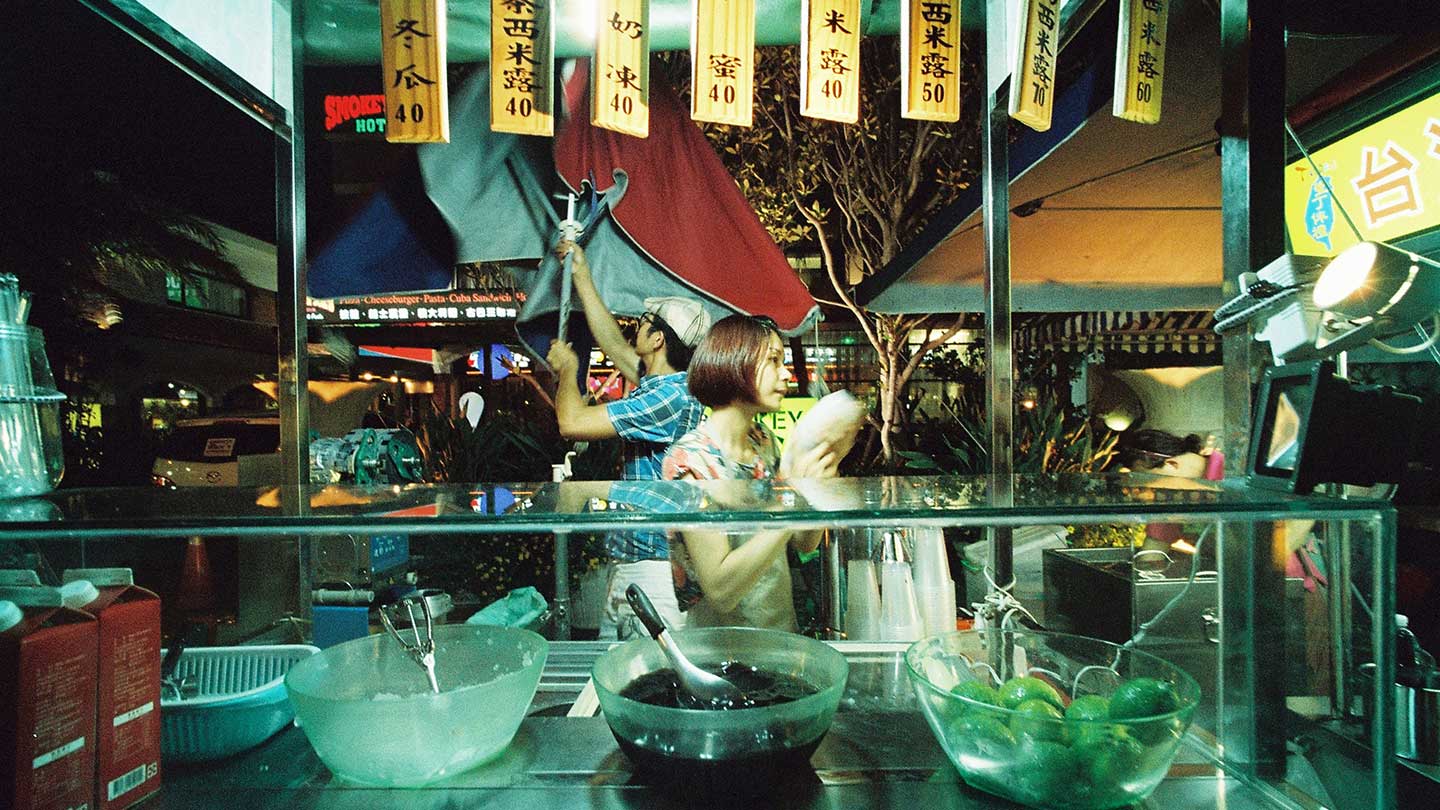

台南・花園夜市の様子(画像提供:三文字昌也さん)

台北・饒河街夜市の屋台で売られているカニの揚げ物(画像提供:三文字昌也さん)

台湾夜市の起源をさぐる

台湾夜市はいつ誕生したのだろうか? 実はこの問いに答えるのはとても難しい。

台湾に限らず、古今東西、露店は道路や空き地など、都市のなかの公共空間で多く展開され、集積した。それは、考えると当たり前のことだが、人が集まるところに商売が集まるからである。そしてその一部は、客の需要に応じて、夕方から夜の時間帯に営業していたものもあっただろう。ゆえに夜市の明確な「はじまり」を明らかにすることは難しい。

台湾南部の「潮州夜市」の様子。昼間は人通りのない道(左)が、夜には露店の出店によって多くの人で賑わう(右)(画像提供:三文字昌也さん)

しかしそうした露店は、時代が下るにつれ、近代的な都市統治の手法のなかで、だんだんと規制・排除される対象となってきた。車両などの交通量が増えてくると、路上に蔓延る露店は通行に支障をきたすようになる。交通上の問題のみならず、流行病や食中毒などの衛生上の問題もいっそう重要視されるようになったし、納税や専売など、経済管理上の必要性も出てくる。

台湾は1895年〜1945年まで日本が統治していたが、その最初期に「街路取締規則」が定められ、この時代以降、露店は許可を取ってはじめて営業できるものとなったのである。

しかし、いくら規則を制定したからといって、実際に適用されていたかはまた別の問題である。実態としては、許可を得ていない露店も相当数市街地に残っている状況がしばらく続いた。

そんな状況のなか、日本統治時代がはじまって3年後の1898年*3、台湾人に負けず自分たちの商店街を盛り上げたいと思う日本人の商店主が連合して、「商店街の商況活性化のため」「夜に」「日替わりで場所が変わる」夜市の開設を行政に請願した。この請願は、一度は警察署長に断られたのだが、当時の台北市長により一転して認められたという。実態としてどのような営業がされたのか定かではないが、少なくともこの時点(1898年)で、今に続く「流動夜市」の原型が制度化されているのである。

台北・寧夏夜市で散歩している豚。名物となっている(画像提供:三文字昌也さん)

台北・花園夜市の雑貨・駄菓子店(画像提供:三文字昌也さん)

「思惑」があった台湾夜市

そのあとも、台湾では各都市で夜市開設の請願が出ている。もちろん、許可を得ないまま営業している露店も多数あった。しかし、各都市の都市計画事業が進んでいくにつれて、あちこちに展開する夜市や露店は邪魔な存在となり、多くの場所で排除や集約が行われるようになった。

一方で、実は逆の事例もあったようだ。都市計画事業によってつくられた新しい道路やロータリーの場所では、まだ周りに建物はなく寂しいからと夜市を開いた事例もあったことが読み取れる。

それだけではなく、市街地が拡張するところに計画的に「盛り場」がつくられる場合もあった。台南の西市場の端では、ほかの場所から移転させられてきた露天商を集めて、1930年代には大規模なマーケットがつくられた。そして人が来るようになった暁には、露店を移動させて、バラック店舗から常設商店に建て替えて行くのだ。

盛り場近辺には、露店以外にも、バラック店舗、浴場、そして遊廓までが集まり、都市の繁栄を誇示するように整備が進んでいった。つまり「夜市が都市開発の呼び水として使われていた」といえないだろうか。

戦後の夜市の制度と組合の誕生

戦争が終わり、日本の台湾統治が終了した前後の混乱期にも、露店や夜市は存在し続け、むしろ増えたと考えられる。というのも、中国国民党政権とともに台湾に移ってきた人々のなかには、露店営業で生計を立てる人が一定数いたからである。

台湾は、戦後、中国国民党が支配する中華民国の統治下に入ったが、1949年には大陸での国共内戦で劣勢となった中国国民党により中華民国政府が大陸から台湾に移転することとなり、少なからぬ軍属と民間人も共に台湾に移ってくることとなった(こうして流入してきた人々を外省人という)。そして職業が見つからない外省人貧困者の多くは、唯一の経済手段として、露店を営んでいたという*4。

このような経緯を踏まえると、本来は違法でも、国民党政権としては露店商を厳しく完全に取り締まるわけにはいかない。そもそも、露店すべてを取り締まろうと思っても数が多すぎて無理である。結果、警察も露店をあえて見逃すような取り締まりをするなど、黙認状態が続いたのである。このように、戦後台湾には、露店をめぐる制度的な「余白」が存在していた。

「余白」があったのは、制度だけではない。台湾の都市の道路沿いにはアーケード空間(亭子腳)が多く存在し、私有地でありながら、公共空間としての性格を兼ね備えている。こうした空間が、露店の出店空間として活用されてきた。所有権ベースのルールだけでは説明のつかない、いわば都市空間の中の「余白」に、露店や夜市文化が根付いていたといえるだろう。

そのうちに夜市側は、「公会」や「運営委員会」と呼ばれる組合組織を結成し、自主的に清掃や場所割りなどを行う仕組みをつくっていった。この自治体制と行政との共存のバランスこそが、夜市が台湾に今も残っている重要な要因だと私は考えている。

そして2000年代以降は、政府も夜市こそが台湾の観光資源だとポジティブな評価をすることが多くなっている。制度や空間のあいだにある「余白」をしぶとく生き抜いてきた夜市が、色々な思惑の中で、ついに認められたといえるだろう。その背景には、戦後の台湾史の複雑性が見え隠れする。

日本のまちは台湾夜市から何を学べるか

日本ではなぜ夜市ができないのか?

こうしてできた台湾の夜市を見たとき、浮かんでくるのが、「なぜ今の日本ではこれができないんだろう?」というシンプルな疑問である。

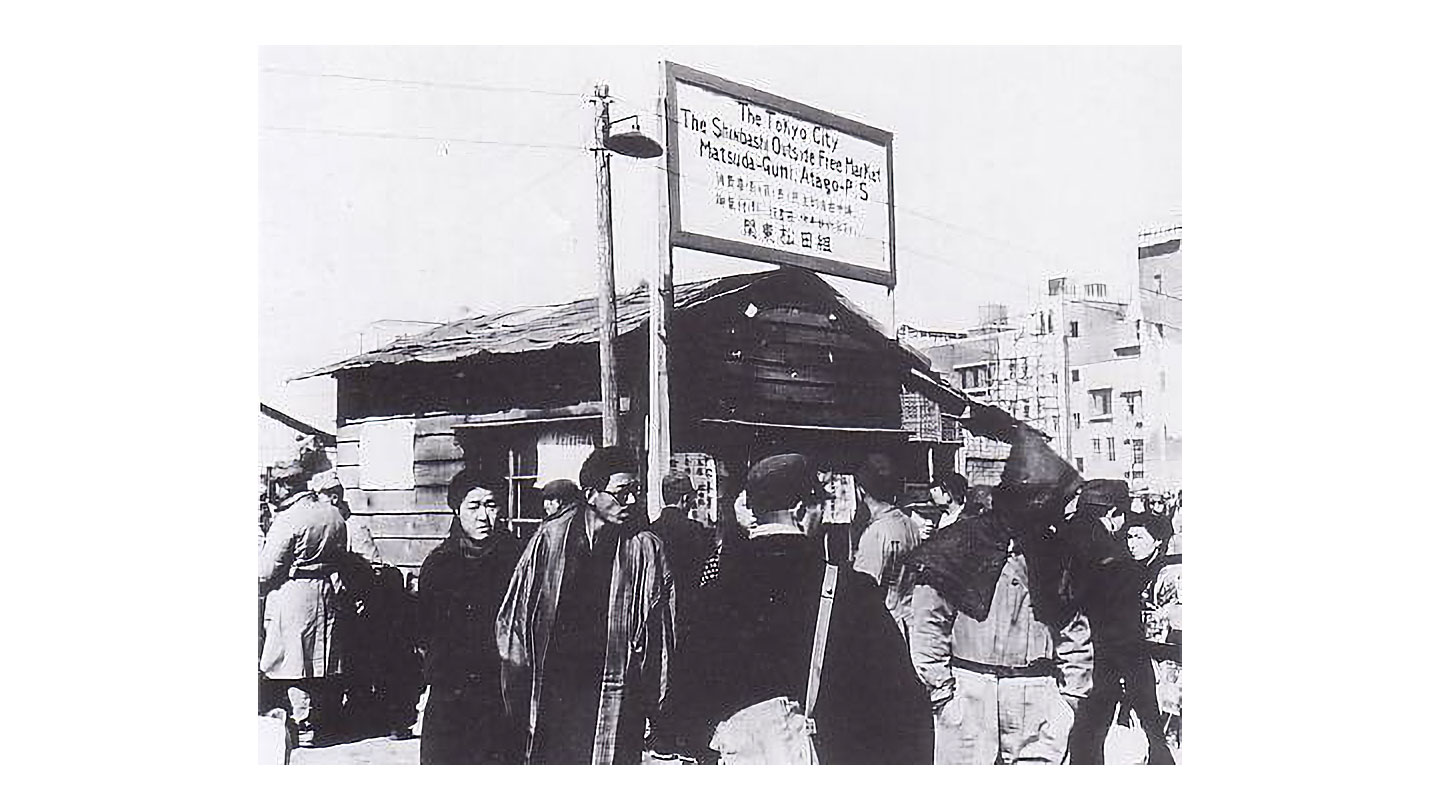

もちろん、日本の都市にもかつて、露店の集積があった。たとえば戦後の日本の闇市の存在はイメージしやすいと思うが、さまざまな規制、再開発や再再開発によって今ではほぼその姿を消している。当時の闇市の面影を残す一部の場所——たとえば新宿の思い出横丁など——も、その建物は長屋形式の建築に固定化されており、台湾の夜市のような移動式の露店が日常的に集合するようなものはほとんどない。

1946年、新橋駅西口にあった闇市の看板(画像出典:世界文化社「GHQの見たニッポン」より)

なぜ、日本において日常的な露店は消えたのだろうか?

気候や生活、国民性、経済の問題も大いにあるだろうが、語弊を恐れず雑に言ってしまうと、日本の制度が「きっちりしすぎている」ことがひとつの要因かもしれない。先に述べたように、露店は、そもそもの存立が「曖昧」なものである。衛生・土地所有・交通・納税の問題などをすべて「きっちり」と解決する日本の制度とその運用実態は、そもそも、露店の存立と相容れない部分が多い。

もちろん、夜市を存続させてきた台湾の制度上・空間上の「曖昧さ」「余白」というものには負の側面もある。「台湾に今も夜市があるのは、要するに行政の管理が行き届いていなかったからではないか」という指摘には一理ある。しかしながら、それで終わらせてしまってよいのだろうか。

現代日本の地方創生において「にぎわい創出」をめざし、国や地方自治体が進めているのは、道路利用の規制緩和やマルシェ、オープンテラスの設置など——これはほかならぬ、台湾夜市に見られる公共空間利用なのではなかろうか? つまり、「曖昧さ」「余白」が産み落とした結果を、これまでそれらを排除してきた日本が逆に求めるようになった、という見方はできないだろうか?

実際に日本にも、「屋台条例」(2013年)を制定した福岡市のように、屋台や露店を認めながら諸問題をアグレッシブに解決しようという地方自治体がいる。こうした事例も踏まえると、台湾の夜市の存在を「古い」「昭和の」「ノスタルジックな」ものとしてとらえるのは、あまりに一面的すぎる。むしろ、台湾夜市は「たくましい」都市空間利用の最先端事例と捉えても良いのではないか、と私は考えている。

旭川市での社会実験から得られたもの

このように考えると、日本において、台湾の夜市に見られるような空間利用の実態を学び試してみることで、ただの「ノスタルジー」では終わらない成果が得られるかもしれない。では、日本で夜市を開くためには、何が必要だろうか?

まずは、公道を使うための道路使用許可(ないしは占有許可)。これは交通管理者たる警察および道路管理者(市道なら市)とのやりとりだ。そして飲食物を販売する場合は食品衛生法に基づく保健所の営業許可。火を使うなら消防協議も……とにかく行政のいろんな部署を回る必要がある。

「なんにせよ一回やってみればいいじゃないか」というのが、今私が考えていることで、ありがたいことにいろいろな地域で夜市を試させていただく機会をいただいている。2025年8月には旭川市のメインストリート・平和通買物公園で、路上の利用を積極的に支援する社会実験が実施され、その中で夜市を開く試みを行った。

旭川市のメインストリート・平和通買物公園エリアで行われた『旭川夜市』のイメージ画像

44日間にわたって開催した今回の社会実験では、事前に行政と調整し、市道上の露店・パフォーマンス出店を簡単な申し込みだけで実施できるようにした。うち4日間は、『旭川夜市』として、夜間に集中的に出店者を募って夜市を開催。路上の七輪焼肉からゲームまで多様な業種が出店して賑わい、夜間時間帯の新しい道路空間の利用を市民のみなさんに感じていただいた。

実際に夜市をやってみると、オペレーションや通行、清掃、沿道店舗との関係性などの問題点が浮かび上がるが、それが対処の方法を考える糸口にもなってくる。「制度を守っているから問題はない」というマインドではなく、「これをしたい、それで起きる問題点はこう解決しよう」というマインドで都市空間を使い倒していく。そのような姿勢を、台湾夜市から学んでいる気がする。

『旭川夜市』でジャグリングのパフォーマンスを人々が楽しんでいる様子(ジャグリング:エクストリーム芹川氏)

旭川市の社会実験はすでに2年目となり、イベント的な単発実験の段階を超えた。今は地元の組織や市役所とともに、こうした夜市や道路利用を日常的に続けていくための仕組みづくりを進めている。どんな制度にしたら問題が起きず、なおかつ面白い出店を促せるだろうか? どういう管理体制が持続的で望ましいだろうか? 課題は多いが、社会実験や夜市を契機に、いろいろな人が訪れる都市空間をつくり出すことを狙っているプロジェクトだ。

都市というのは人が集まる場所であり、何らかのエネルギーが集まってくる場所である。私は台湾の夜市こそ、そうしたエネルギーを具現化したものだと思っている。こうした事例に学んで、ぜひ自分のまちのこれからに思いを馳せていただけたら幸いである。

*1:余舜德「夜市研究與台灣社會」『人類學在台灣的發展:經驗研究篇』pp.89-126, 1999

*2:2024年「112 年攤販經營概況調查」統計結果(行政院)

*3:臺灣日日新報1898年3月1日

*4:戴伯芬「誰做攤販?-台灣攤販的歷史形構」, 台灣社會研究季刊 第17期, 1994

この記事の内容は2025年10月28日掲載時のものです。

Credits

- 執筆

- 三文字昌也

- 編集

- 牧之瀬裕加(CINRA,Inc.)