Theme考える

地域の町工場の未来はどうなる?スーパー・ササダンゴ・マシン×町工場プロダクツ代表

- 公開日

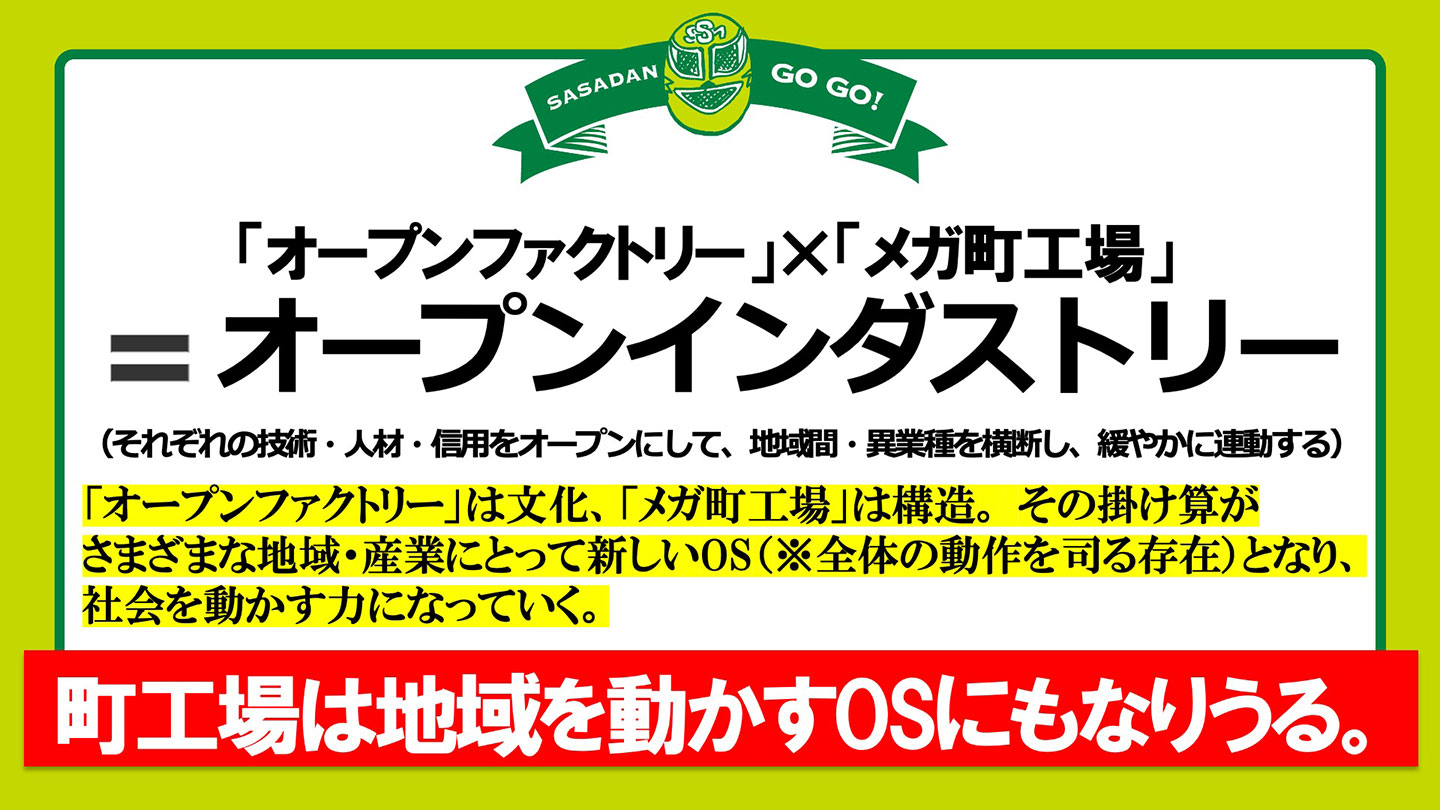

国内の製造業と地域経済の発展に貢献し、日本のものづくりを長年支えてきた各地の町工場。しかし近年は、不景気による売上減少や少子高齢化が招く後継者不足など、多くの課題に直面しています。そんななか、地域の町工場が生き残っていくためには……?

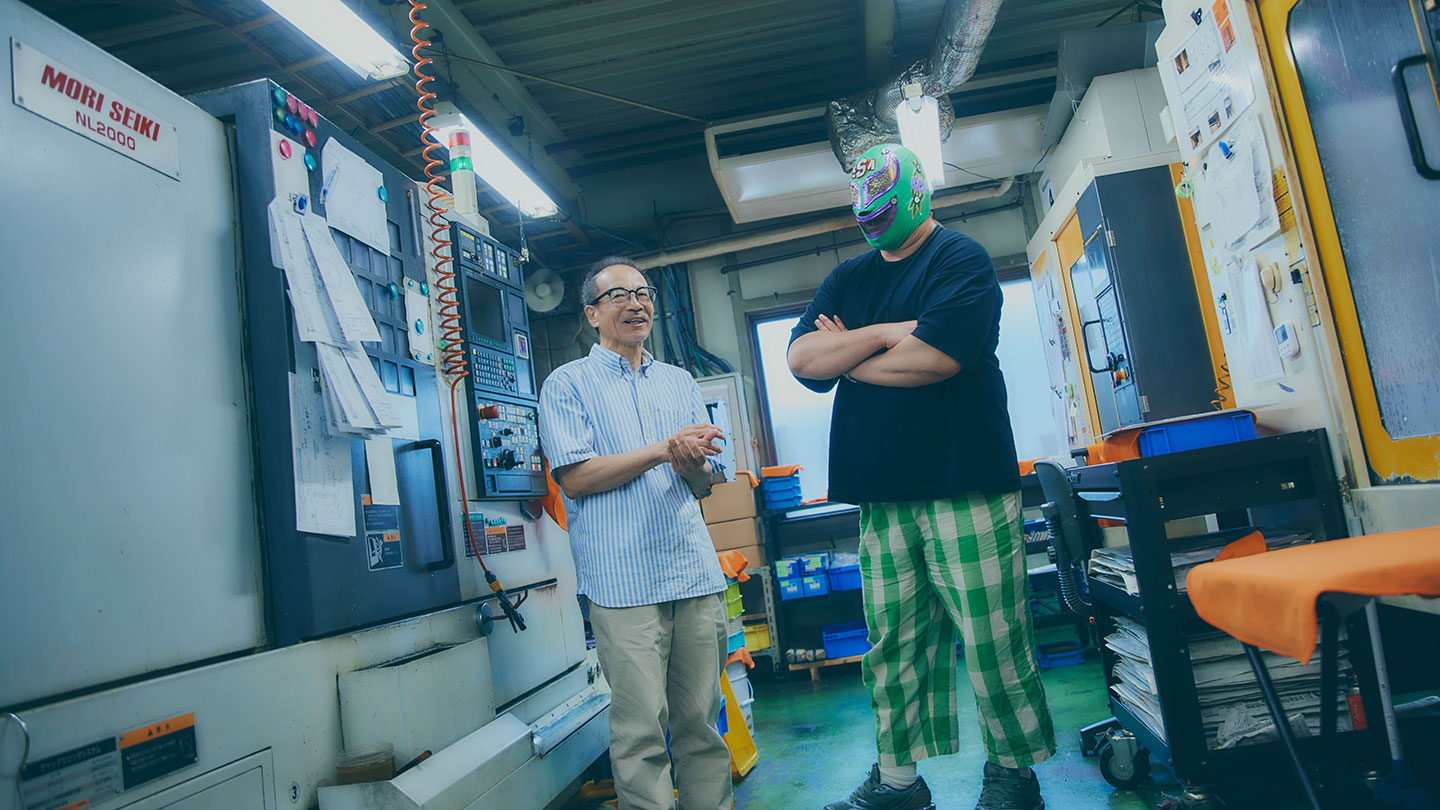

今回お迎えしたのは、プロレスラーであり、新潟県新潟市の金型メーカー「坂井精機」の社長でもあるスーパー・ササダンゴ・マシンさん(以下、ササダンゴさん)。そして、埼玉県川口市の町工場「栗原精機」の会長で、全国の町工場コミュニティ「町工場プロダクツ」創設者でもある栗原稔さん。

現在の町工場が抱えるリアルな課題、地域や同業者とのつながり、技術や想いをどう次世代へつなげていくかなど、幅広い観点で町工場の可能性を語り合っていただきました。記事の最後には、ササダンゴさんがまとめた、現代の町工場へのプレゼン資料も!

業績悪化でどん底に。町工場の生き残りをかけたコミュニティ発足の背景

―お二人とも「町工場の経営者」という共通点がありますが、それぞれ会社の事業内容を教えてください。

ササダンゴ

僕が代表を務める坂井精機は、新潟県新潟市にある「金型屋」です。自動車のエンジン部品に使われるパーツを量産するための金型や、家電製品、医療機器など、さまざまな部品の金型をつくっています。いわば製造業の裏方ですね。創業70年以上で、自分が3代目の代表です。

スーパー・ササダンゴ・マシンさん

プロレスラー、坂井精機株式会社の代表取締役。2012年スーパー・ササダンゴ・マシンとして新潟プロレスに参戦。対戦相手への挑発や戦略説明をスライド資料にまとめて、試合前にプレゼンする「煽りパワポ」が話題に。その後、数々のテレビ番組に出演。2020年から家業である坂井精機株式会社の代表取締役を務めている

栗原

私たち栗原精機は、さまざまな金属部品を製造しています。坂井精機さんと同じ金属加工業ですが、うちは金属から量産品を直接つくる仕事ですね。もともとは父親が50年前に立ち上げた工場で、医療機器や産業機器などの精密な部品を長らく製造していました。

私の代になってからはそうしたものに加えて、プラモデルのオプションパーツや魚釣りのリールの部品、自転車のブレーキなど手広くやっています。近年ではテープカッターやキャンプ用のカラビナといった「自社製品」も手がけるようになりました。2023年からは長男が社長に就任し、私自身は会長としていろいろと新しいことにチャレンジさせてもらっています。

栗原 稔さん

株式会社栗原精機 代表取締役会長、合同会社メイカーズリンク代表社員。2003年、株式会社栗原精機の代表取締役社長に就任。2018年に合同会社メイカーズリンクを創業したのち、全国の町工場の活性化を目的としたコミュニティ「町工場プロダクツ」を発足。2023年5月に栗原精機の会長に就任。愛称は「おやっさん」

―栗原さんは、日本全国の町工場の自社製品開発を支援するコミュニティ「町工場プロダクツ」の発起人でもあります。この活動はどんな経緯でスタートしたのでしょうか?

栗原

2009年に、リーマンショックで業績がガクっと落ち込みまして。このまま請負仕事だけをやっていたらまずい、なにか新しいことができないかと考えはじめた頃に『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』(著:クリス・アンダーソン)という本を読んだんです。

そこには「これからの第三次産業革命の時代は、SNSのコミュニティやオープンソースが製造業を変えていく」といった趣旨のことが書かれていました。「なるほど。これは乗り遅れちゃいかん」と思って(笑)。

すぐにFacebookで製造業のグループをつくり、ものづくり関係者を集めて2013年に「MAKERS LINK」というコミュニティを立ち上げました。徐々に全国各地の町工場の仲間が増えていって、2021年に「町工場プロダクツ」と命名・事業化した流れです。

いまでは100社を超える日本の町工場が参加する「町工場プロダクツ」。2024年には渋谷ロフトでの期間限定ストアを開催するなど、各町工場の自社製品のプロモーションを中心に精力的に活動中(画像提供:栗原精機)

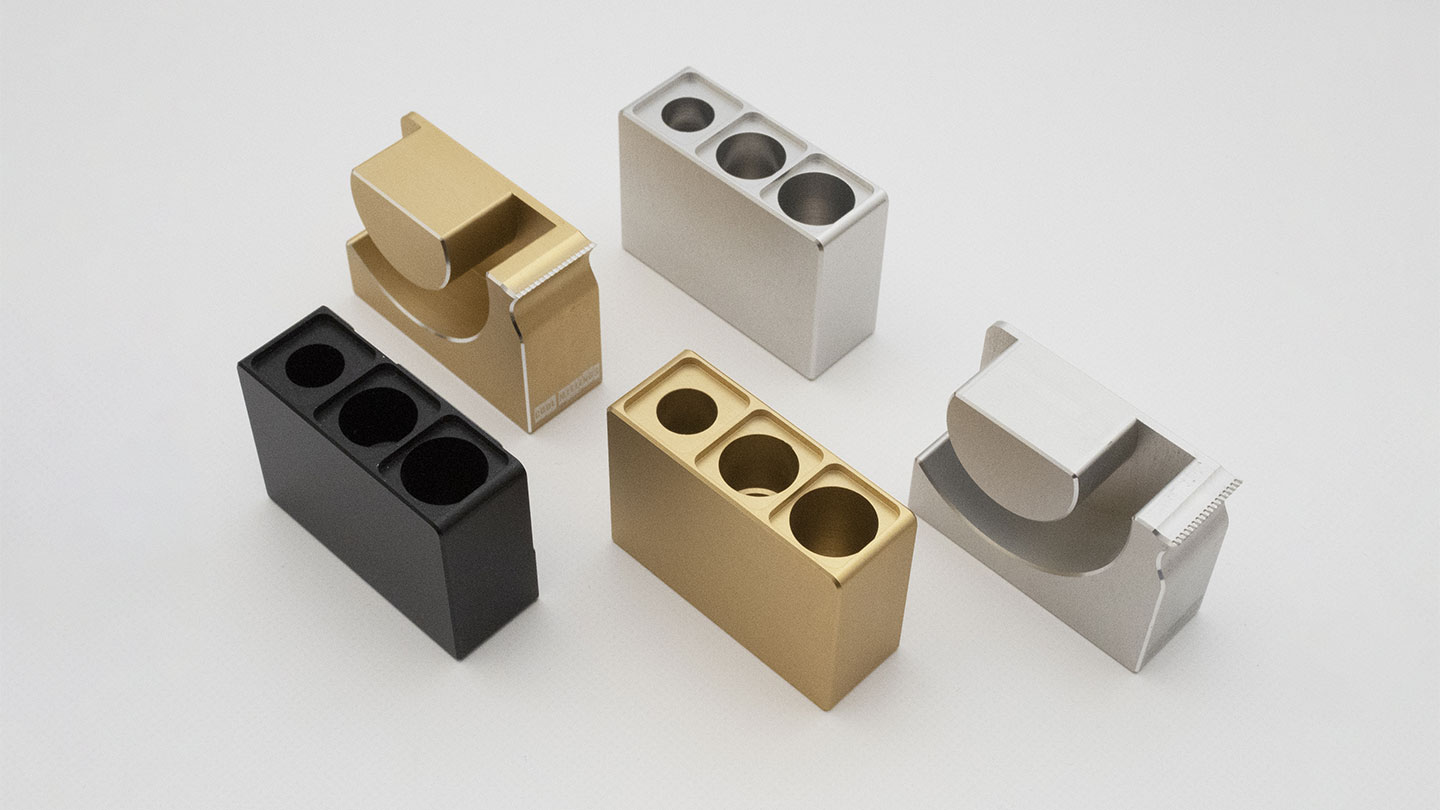

町工場プロダクツの活動から生まれた、栗原精機にとって初期の自社製品となるテープカッター。あくまでサンプルのつもりだったが評判がよく、すぐに製品化が決定した(画像提供:栗原精機)

ササダンゴ

栗原さんの嗅覚と行動力が凄まじいですね。町工場って、どの工場もほとんどが請負仕事だから、クライアントとの守秘義務の関係で情報交換しづらいじゃないですか。そのあたりは、情報共有するうえでネックになりませんでしたか?

栗原

おっしゃるとおり、いろんな製造業の人たちが集まって、それぞれせっかく技術を持っているのに、具体的な事例までは伝えられないというジレンマがありました。

それで「イチから何かをつくろう」という話が出てきて。製品を売るのが目的ではなく、それぞれの技術力を見せるためのサンプルとして、自社製品をつくるようになったんです。そこから各町工場で定期的に製品開発して見せ合ったり、ものづくり関連の展示会にみんなで出店したりするようになりました。

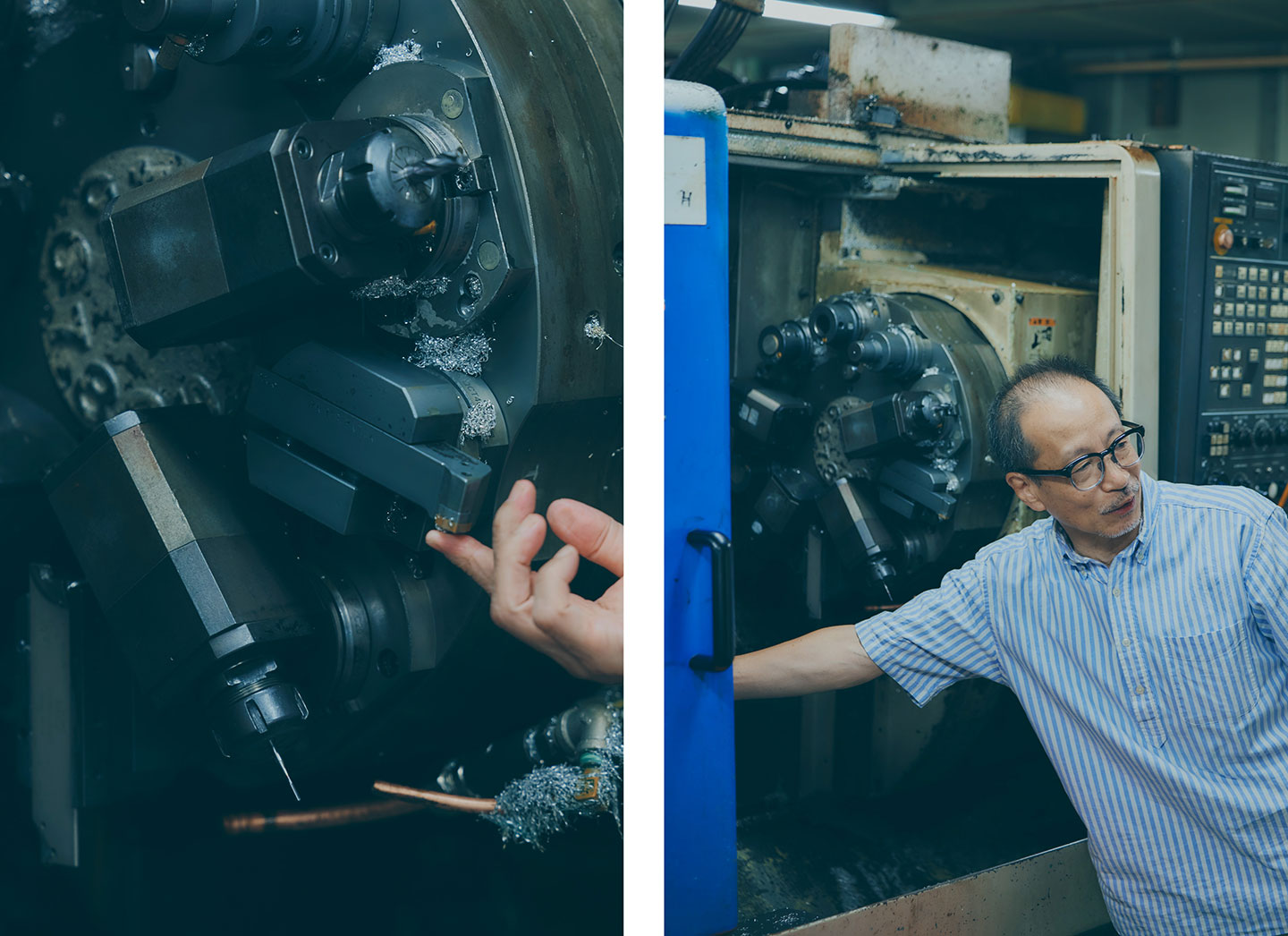

今回取材を実施した栗原精機の工場

ササダンゴ

栗原さんのお話であらためて思いましたが、私たち町工場の人間は、栗原さんのような先輩たちが切り開いてくれた道を走らせてもらっている感覚なんですよ。

いまやそこまで珍しくない町工場発の自社製品もそうだし、コミュニティづくりみたいな話もそう。昔は新潟県の燕三条*1みたいな有名な工場集積地帯でないと製造業同士で連携することはできなかったけど、いまはインターネットやSNSを使って、全国の面白い人たちと気軽につながれる。

そういうネットワークをつくって情報交換やイベントをやったり、新しいことにチャレンジする人たちが増えたりしたのは、栗原さんたち先人のおかげだなと。

一方で、私自身は少しひねくれているところもあり、先人や周囲と同じやり方ではなく、自分なりに次の時代を切り開きたいという想いも強いんです。自社製品をつくるにしても、業界の常識や他社のやり方にとらわれず、新たなオルタナティブを模索したくて。自分自身のプラモデル「ササプラモ」をつくったりしていますが、まだまだ次の可能性を探っているところです。

*1 新潟県にある燕市と三条市を合わせた地域の呼称。この地域では、金属加工技術が非常に高く、特に刃物、洋食器、金物などの生産で世界的に評価されている町工場が多い。

写真左がササプラモ。坂井精機の技術力と自身のキャラクター性を活かし、唯一無二のオリジナル製品として開発されたプラモデル。写真右は、今回の対談のために、栗原さんが製作したササダンゴさんのアイコンを施した特性テープカッター

横とのつながりは、目的ではなく手段。自社の強みに合うやり方を模索すべき

―コミュニティの話が出ましたが、地元の町工場の人たちとの交流や、一緒に何かをやろうといった動きはありますか?

栗原

最近は、地元を盛り上げたいという気持ちが以前よりも強くなってきました。いまは川口市の商工会議所と一緒にいろんなプロジェクトを進めています。

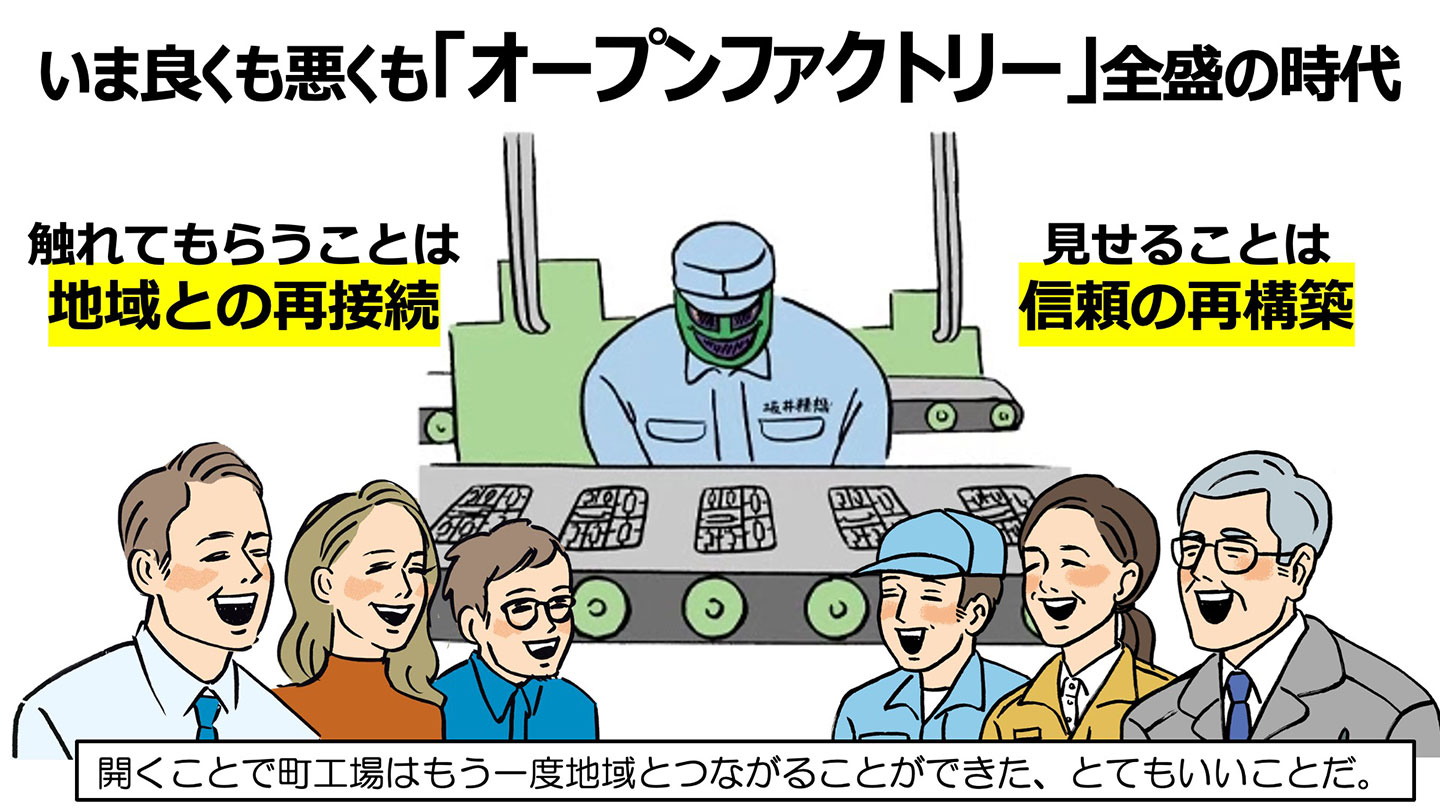

それこそ、燕三条のようにオープンファクトリー*2を複数の町工場でやってみたり、そこでつながった有志を集めて、川口市のギャラリーで製品の展示イベントをやってみたり。あとは当社を含む、いろんな技術や特徴を持つ川口市内の5つの工場と協業してオリジナルの椅子をつくり、2025年4月にイタリアで開催された世界最大の家具見本市『ミラノサローネ』に出展したりもしました。

川口市もせっかく「ものづくりの街」と言われていて町工場も多いんだから、地域の交流はもちろん、市内に根づく技術力を国内外にアピールする機会がもっと増えてもいいんじゃないかと思っています。

*2 工場など製造業の現場を開放し、一般参加者が見学やものづくりを体験できる取り組み。

栗原精機の工場内の機械の性能について、ササダンゴさんに案内してくれた栗原さん

ササダンゴ

『ミラノサローネ』はすごいですね。うちの工場がある新潟市東区も近年は「産業の街」を打ち出して、町工場のオープンファクトリーに力を入れたり、地域のつながりを創出する機会も徐々に増えたりしています。

それはそれで大事なので、そうした地域の集まりは妻に任せつつ、僕自身は地域問わず、プロレスやプラモデル好きが集まるコミュニティやイベントに積極的に顔を出すようにしています。

横のつながりって、同じ地域内や同業種に限らず、共通の趣味とか意外なところから生まれることもありますからね。いろんなコミュニティのなかで僕や自社の存在を知ってもらい、多角的にものづくりの未来の可能性が広がるような施策や発信をしていけたらいいなと思っています。

栗原

ササダンゴさんがおっしゃるとおり、「自社・自分に合うやり方」を模索すべきだと思いますよ。横のつながりを築くのは、目的ではなく手段ですからね。同じ地域にある町工場でも、強みや特色は違うし、課題もそれぞれ異なる。

自社にとって、地域内のつながりが課題解決や新たな可能性にひもづきそうであれば関係構築すればいいし、逆に他社とは違う方向性に振り切るのも手段のひとつ。

要するに、自社の強みを活かせるやり方で、課題解決につながる取り組みを、自分たちの頭で考えながら実践することが大事ですよね。

ササダンゴ

そういう意味では、栗原さんたちの世代はまさに自らの頭で考えて、新しい道を切り開いてきた先駆者じゃないですか。

「自分たちの技術をアピールできる場所がない」「いろんな人とつながれる場がない」という課題に対して、オープンファクトリーや工場同士の連携という方法で活路を見出してきた。そうした横の連携は、単に展示や共創の場になるだけでなく、他社と比べることで「自社の強み」を客観的に発見できる機会にもなりますよね。

栗原

そう思います。意外と自社の強みに気づけていない企業は多いですからね。私自身、大したものをつくっているつもりはなくても、自社製品が評価されたことで、自社の技術力や強みにあらためて気づけたので。

ササダンゴ

そもそも町工場って、いろんな無茶振りに応えてきたから存在しているので、それぞれに高い技術力と強みが絶対にあるはず。それをもっと業界内外に発信していくことはやはり大事ですよね。

売上低迷、後継者問題……地域の町工場の行く末は?

―町工場の現状でいうと人手不足や後継者問題など、さまざまな課題がクローズアップされますが、お二人が抱えるリアルな悩みはなんでしょうか?

ササダンゴ

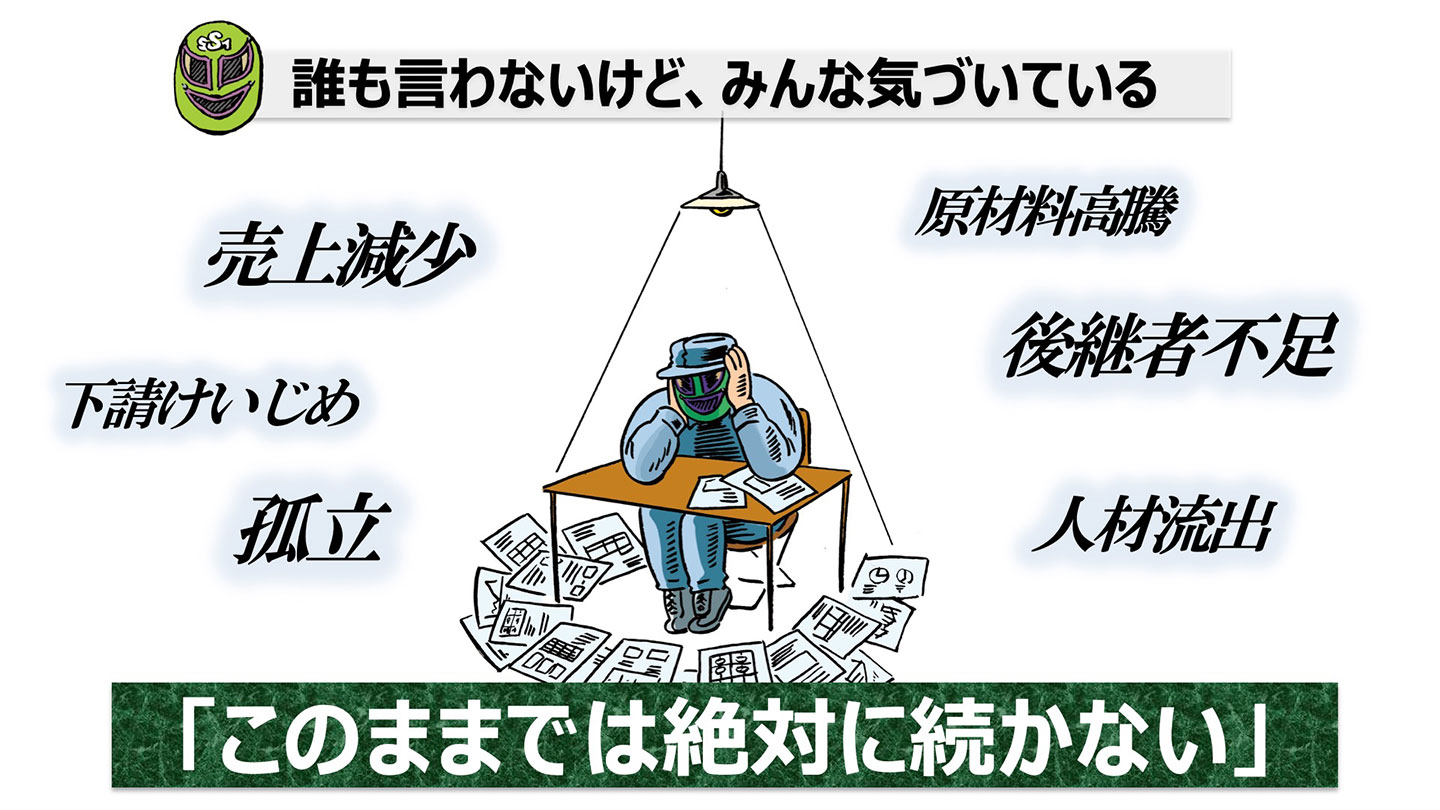

一番はやはり、業績の悪化ですよね。うちだけじゃなく、どこの町工場も苦しんでいます。リーマンショックやコロナ禍を経て、仕事がどんどん減ってから、100%回復している工場は少ないと思いますよ。そのマイナス分を自社製品で埋められるかというと、現実的にはなかなか難しいでしょうし。

誰も口には出さないけど、みんな薄々は気づいていると思うんですよ。この先もずっと、日本で工業製品をつくり続けるのは難しいんじゃないかって。僕はいま40代ですけど、次の世代にバトンを渡せるかどうかも、正直あやしいと思っています。

栗原

それは私もすごく感じています。1社1社が視点を変えないと、共倒れになってしまいますよね。とはいえ、ササダンゴさんがおっしゃるように、みんなわかっているけどなにも変えられないジレンマがあるんじゃないかなと。

先細りしていくことが明らかでも、結局はいままでどおり請負の仕事を続けるしかない。そんな状況だから、後継者が現れないのも当然ですよね。うちの場合はたまたま息子が継ぐと言ってくれましたけど、下請けの部品工場として続けていくだけでは希望は見えないと思っていて。

だから、息子に会社を引き継ぐ際にも「いままでの業態にこだわる必要はない。自身の強みを活かして、この先も何十年と続けられる見通しが立てられそうなら頑張ってみてほしい」と伝えました。

―ササダンゴさんは自分の工場の行く末について、具体的に考えていることはありますか?

ササダンゴ

良いか悪いかは別として、これからの日本って75歳くらいまでは現役で働かないといけなくなると僕は思うんですよ。だから、僕が75歳になるまでの30年後くらいまでは自分で工場を続けたいと思っています。

あと30年やれば創業100年にもなるので、そこで終わらすためにも完璧にソフトランディングしていきたいんですよね。ですから、いまはもう20代の従業員を採用していません。あと30年で閉じる前提だから、中途で採用するのは40代が中心。若くても30代までです。

40代で製造業未経験だったとしても、職業訓練校などで基礎を学んでからうちに入ってもらえば問題はありません。技術を習得すれば、会社が潰れない限りずっと続けられる仕事ですからね。彼らが定年を迎えるくらいまでは、なんとか頑張りたい。そのために今後どういうものをつくって売っていくべきか、徹底的に考えなきゃいけないと思っています。

これからは地域内外の町工場の集合体「メガ町工場」がスタンダードに?

ササダンゴ

ちなみに、栗原精機さんは従業員何名でやっていらっしゃるんですか?

栗原

いまは16名です。

ササダンゴ

そのくらいの人数だと、柔軟性や意思決定のスピード感も担保できて、すごくいい規模感ですね。うちはいま30名くらいですけど、今後に向けてどれくらいの規模感で続けていくのが最適なバランスなのかを考えていて。これから30年続ける想定だと社員が増えるよりも、おのずと徐々に縮小していく可能性のほうが高いですからね。

栗原

人手不足や縮小というとネガティブに聞こえますが、そうとも限りませんよね。事業規模がコンパクトである一番のメリットは、経営がスリム化されることで仕事を吟味できること。しんどい仕事、面白くない仕事は手放して、なるべく「自分たちが楽しいと思える仕事」に集中しやすいのではと私は考えています。

儲かる仕事がたくさんあるわけではないけど、やっている仕事が楽しくて、会社の規模感に合った経営も安定していれば、後を継ぎたい人も出てくるだろうし、事業承継の問題も解決できるかもしれませんよね。規模の縮小もある意味、とらえ方次第では「前向きな選択」になり得るのかなと。

ササダンゴ

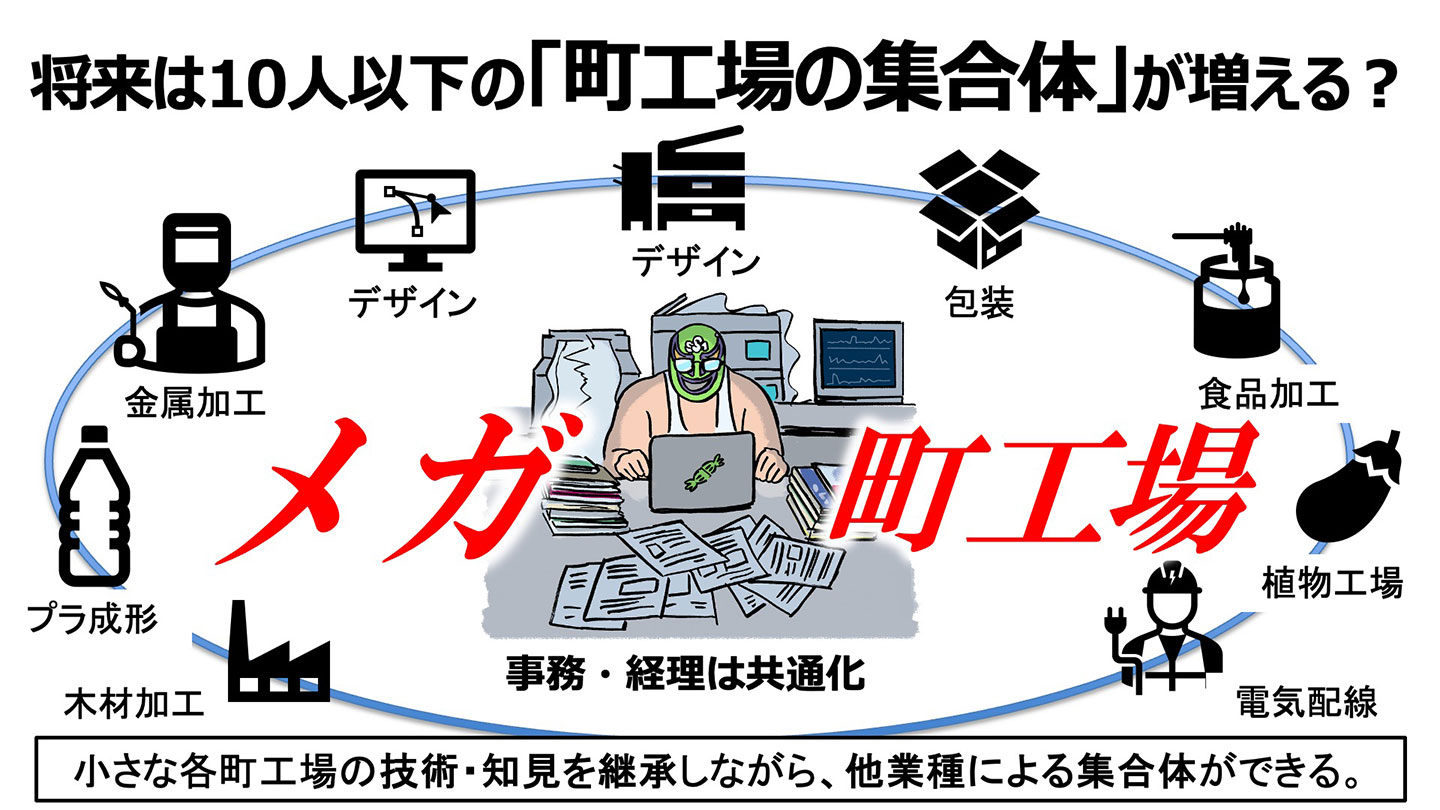

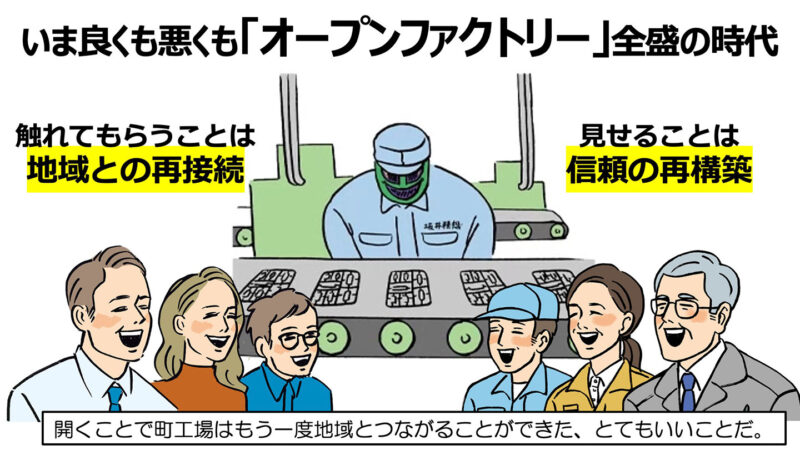

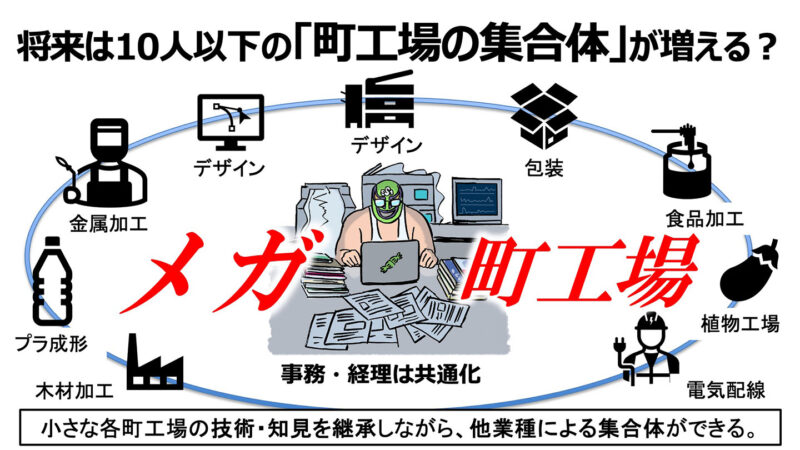

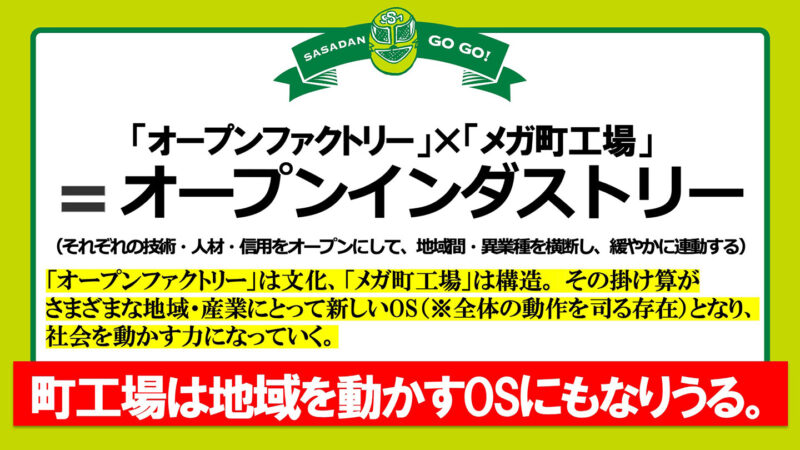

本当にそうですよね。もう少し突っ込んだ話をすると、これからの町工場のあり方として僕がイメージしているのは、地域内外の10人未満の小さい工場がひとつのグループになった「メガ町工場」のような形態です。

工場や設備、従業員は別々のまま、総務や経理・事務などを統合すれば経営をスリム化しつつ、それぞれの工場の強みも活かすことができると思うんです。それこそオープンファクトリーなどで町工場同士がつながって、普段は接点のない金属加工や木材加工、プラスチック加工、印刷など、いろんな技術のネットワークをつくれたら理想的ですよね。

ササダンゴ

あるいは町工場のみに限らず、さまざまな中小企業とかクリエイターがひとつのグループのもとに集まるのもよさそう。たとえば、オリジナル商品をつくる場合でも、製品の加工からパッケージの印刷、PRや販売とかまでワンストップで完結できる可能性もあるかなと。

栗原

実は私も同じようなことを考えていて、2024年4月に、町工場とものづくり好きが集う会員制オンラインコミュニティ「町プロタウン」を立ち上げたんです。

そこでは町工場のみならず、さまざまな業界の方やものづくりが好きな方などいろんな人たちと情報交換をしながら、新しいものづくりの可能性を探っています。最近では、町工場の技術を別の地域の人たちに教えに行ったり、ワークショップを開催したりと、それぞれのアイデアや技術を活かしながら多岐にわたって活動しています。

町工場に限らず、どんな立場の人もかかわれる方針の会員制オンラインコミュニティ「町プロタウン」

栗原

お陰様で、町プロタウンにはいろんな人が参加してくれていて。特に若い方の知見や意見がすごく勉強になっています。町工場同士だけだと出てこないアイデアももらえるので楽しいですね。

ササダンゴ

ほらほら、栗原さんって全部先にやっちゃってるでしょ(笑)。何手も先を読んで、いろんなアクションを起こしている。恐ろしい行動力ですね。僕も見習わないと。

栗原

いえいえ。私はただ「妄想」しているだけで、それを実現してくれる人が周りにいるだけですから(笑)。周りからも、「栗原さんは起承転結の”起“だけをやればいい」と言われています。

企業や人がオープンにつながれば、自分や自社の不得意な部分を補ってくれる人が現れて、お互いに補い合える関係性を築ける。町プロタウンの活動で、そう気づけました。

町工場に閉じず、大前提として「人と人」のつながりを大事にし、同業種・異業種の緩やかなコミュニティとして引き続き「町プロタウン」が育っていけばいいなと思っています。

ササダンゴ

「町プロタウン」は、限りなく実態を帯びた「メタバース的なコミュニティ」ですね。

実業の世界ではあるものの、いわゆる妄想を実業家や町工場が応援し、みんなでつくり上げていくスタイル。プロレスのように「虚業と実業のバランス」が絶妙ですね。実業だけだとガチガチになってつまらなくなるので、妄想や虚業の要素は重要だと僕も思います。

町工場の存在が、地域にもたらす新たな価値とは? ササダンゴさんによる、町工場へのプレゼン資料も

―ここまで、地域の町工場が抱く課題に対して、地域内や業界内にとらわれないオープンな打開策を語り合っていただきました。町工場がより開放的かつ元気になることは、結果的に地域への還元にもつながるかもしれませんよね。これから地元の街に、どんな価値を生み出したいと考えていますか?

栗原

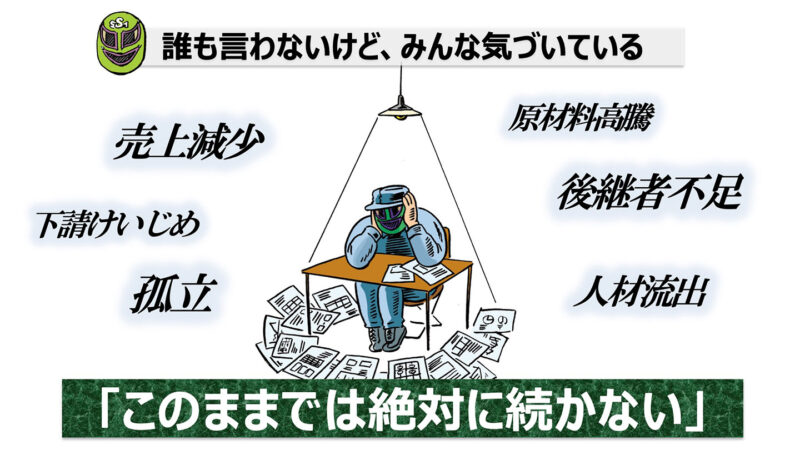

私は、ものづくりに触れる経験って、生活が豊かになると感じているんです。だから、引き続きオープンファクトリーなどを通じて工場を開き、地域の方々がものづくりに触れられる機会を増やしたいですね。

実は私自身も最近、スプーンやフォークなどがつくられている燕三条の工場現場を見学させてもらって。長く製造業に携わってきた自分でも、あらためて職人さんの姿を見てかっこいいなと思いましたし、60年前から使われている機械で一つひとつのスプーンをつくる仕事の尊さに感動したんです。

帰宅後、家にあるスプーンのメーカーを調べたら、偶然にも燕三条の工場でつくられていたもので。そのスプーンで食べるカレーはより一層おいしく感じられましたね。

ものづくりの現場を見ると、身の回りの物の一つひとつにより愛着が湧くんです。そういう気持ちが、人生をすごく豊かにしてくれる。そんな体験を提供できる存在になりたいです。

―たしかに、それは町工場ならではの大きな価値ですね。ササダンゴさんはいかがですか?

ササダンゴ

坂井精機って、これまでは本当にクローズドな町工場だったんですよ。でもオープンファクトリーに参加したり、僕のようなプロレスラーが社長になったりしたこともあって、少しずつ地域の人たちに注目され、接点ができはじめています。

最近では、工場に突然訪ねてきた70歳くらいのおじさんから「レコードプレーヤーの部品が終売になり、もう手に入らない。この金属部品をつくってもらえないか」と言われて。手書きで図面を書いて、余っている材料でつくれば30分くらいで完成する部品なんですけど、つくってあげたらものすごく感謝されたんですよね。そのあとにフリマアプリで売られちゃったら悲しいですけど(笑)。

栗原

それは悲しいですね(苦笑)。

ササダンゴ

個人からの依頼なんて以前は断っていたし、そもそも頼まれもしなかったけど、地域とのつながりという意味で、そういうことも大事なんじゃないかなと最近は思うようになりました。職人も地元の人から直接「ありがとう」と言われたら、やっぱり嬉しいはずですしね。

ものづくりを通じて地域の困りごとに応えられるのも、町工場ならではなのかなと。もちろん、すべてに対応できるわけではないけど、可能な限り頑張って、地域の人たちから頼られる存在でありたいと思います。

地域を支える町工場の力は、部品や製品をつくるだけでなく、人や地域をつなげ、新しい未来を描く源でもある——。そんな可能性を感じさせてくれた対談でした。

最後に、今回の議論をもとに、スーパー・ササダンゴ・マシンさんが「町工場×地域の未来」というテーマでパワポ資料を作成してくれました。現代の町工場へのプレゼン、ぜひご覧ください。

この記事の内容は2025年10月16日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 榎並紀之(やじろべえ)

- 写真

- タケシタトモヒロ

- 編集

- 吉田真也(CINRA,Inc.)