Theme知る

道の駅ランキング上位の秘密は「超鮮度」。福岡・道の駅むなかたの地元企業との連携術

- 公開日

旅行先で、道の駅に立ち寄った経験のある方は多いのではないでしょうか。

その土地の名産品やお土産などが買えるため、地域と旅行客をつなぐ役割といったイメージが強い道の駅。他方で、地域のものが購入できるということは、地元の農家や企業ともつながりがある証拠。道の駅は、地域においてどのような役割を果たしているのでしょうか。

本記事では、「JAF会員が選ぶ!『イチオシ道の駅グランプリ』」で3年連続1位を獲得し殿堂入りを果たすなど、道の駅業界を牽引する福岡県宗像市の「道の駅むなかた」にフォーカスし、道の駅と地域のつながりを探ります。

道の駅と地元企業はどのような関係を築き、いかにして地域の魅力を生み出しているのか。そこにあったのは「メーカーと小売店」という関係を超えた、まさに「パートナー」ともいえる関係でした。

道の駅ランキング上位の秘密は「超鮮度」にあり!?

—まず、「道の駅むなかた」は、どのあたりに位置する道の駅なのでしょうか?

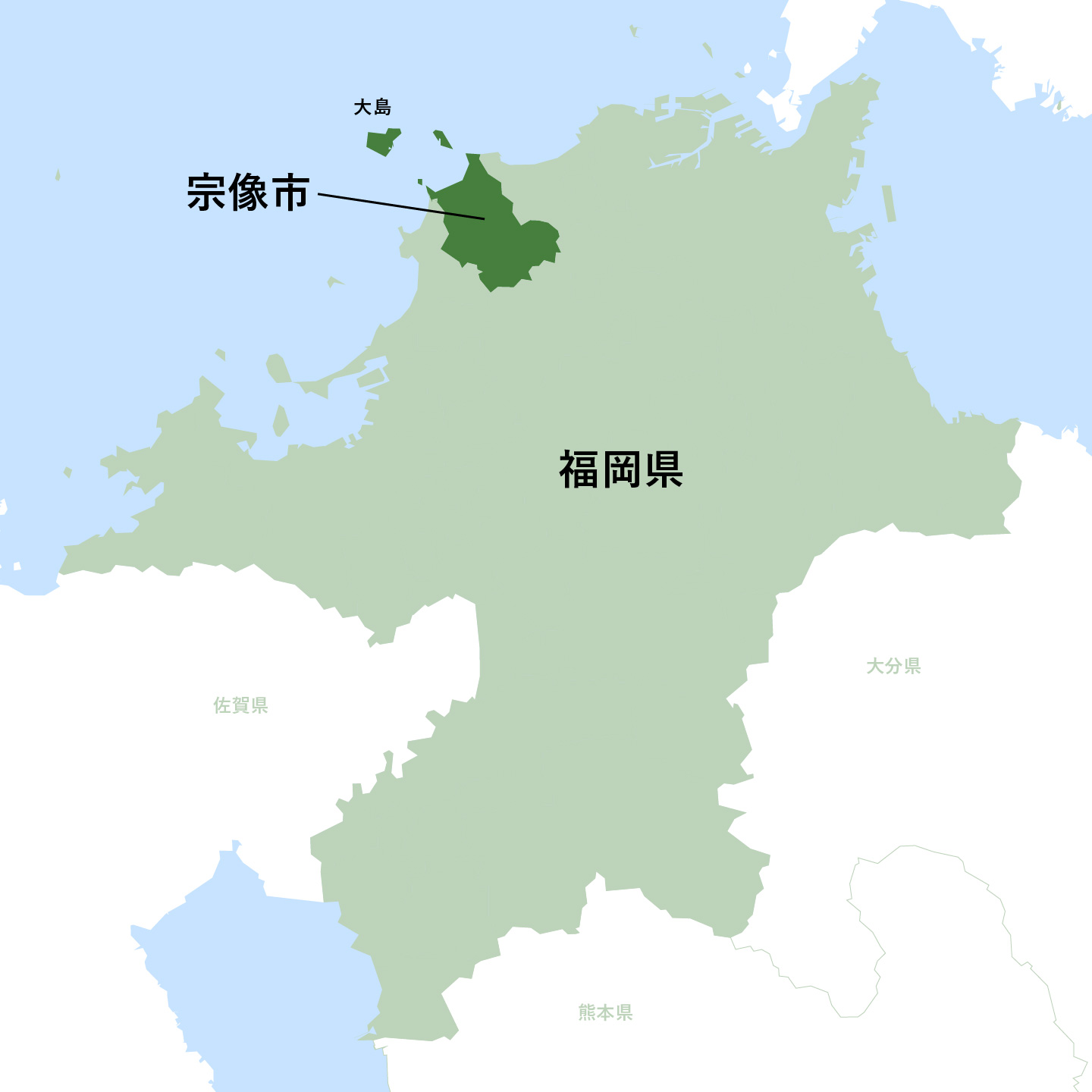

林:道の駅むなかたは、福岡県宗像市にあります。宗像市は、福岡県の二大都市である福岡市と北九州のちょうど真ん中にあり、道の駅むなかたが位置するのは、そんな宗像市の玄界灘を望む美しい海岸線沿いです。

すぐ近くには、2017年に登録された世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の一部である宗像大社などがあり、近年はたくさんの観光客の方々にもご利用いただいています。

道の駅むなかたの外観

—どんな商品を取り扱っているのでしょうか?

林:宗像市や隣の福津市で生産されている野菜をはじめ、地元の企業による食料品を中心に取り扱っていますが、なんといっても最大の売りは新鮮な海産物です。地元の漁師さんたちが、その日の朝に獲れた海産物を納品してくださっており、まさに「超鮮度」の海産品が人気を博しています。

出品者としてご登録いただいている地元事業者の数は約700。たくさんの事業者にご登録いただいているからこそ、新鮮で多様な地元の食材や製品を、安定してお客さまに届けられています。また、品質管理も徹底的にこだわり、全商品をチェック。野菜などをはじめとした多くの商品に生産者の名前を明記するなど、出品者の「顔」が見える売り場であることも、特徴のひとつです。

現在は年間約180万人のお客さまにご利用いただいており、約14年間、九州・沖縄エリアの道の駅として、売上額ナンバーワンを維持しています。

道の駅むなかたは、「JAF会員が選ぶ!『イチオシ道の駅グランプリ』」で3年連続1位を獲得し、殿堂入りを果たしている

—宗像市内と市外、どちらからのお客さまが多いのでしょうか。

林:お客さまの約23%が宗像市にお住まいの方で、約77%が市外や県外からお越しの方ですね。道の駅といえば、利用者のほとんどが観光客だというイメージをお持ちかもしれませんが、たくさんの地元の方も日常的な買い物をする場として利用してくださっており、まさに地産地消の場です。

—なぜ地元の方々と観光客、どちらからも高い人気を得られているのだと思いますか?

林:やはり、海産物の「鮮度」だと思います。漁師さんたちが漁から戻ってきて、店頭に商品として海産物を並べるまで、1時間ほどしかかかりません。つまり、9時の開店と同時にお越しいただければ、ほんの数時間前には海で泳いでいた魚を購入できる。

地元の方々はそのことをよくご存じで、朝一番にお越し下さる方も多く、「いい魚を手に入れたいなら、昼になってからでは遅い」という情報が広がっているようです(笑)。

道の駅むなかたの副駅長兼開発部長を務める林信宏さん

地産地消だからこそお客さまの反応も早い。道の駅は、地元企業の「アンテナショップ」

—道の駅むなかたに辛子明太子などを出品している会社「海千」の代表・井川さんも、やはりほかの店舗と比べて鮮度の違いを実感していますか?

井川:そうですね。私たちが製造・納品している明太子も、道の駅むなかた「ならでは」の鮮度です。というのも、一般的なスーパーマーケットなどで販売されている明太子は、一度冷凍して保管していたものを、解凍してから販売しているんですよね。

株式会社海千 代表取締役 井川 英治さん

井川:一方で、道の駅むなかたで販売している「出来立て工場直送辛子明太子」は、その名のとおりできたての明太子を冷凍せず、そのまま工場から納品しています。冷凍品を解凍するとドリップが出るため、それを吸い取るためのウレタンを明太子に下に入れていますが、「出来立て工場直送辛子明太子」にウレタンは入っていません。冷凍しておらずドリップが出ないため、必要ないんです。

県外で販売する場合、冷凍せずに輸送することはできません。工場と道の駅むなかたが近い距離にあるからこそ、製品本来のおいしさをお客さまにお届けできる。そんな道の駅むなかたの存在はとてもありがたいですね。

井川さんが代表取締役を務める海千の「出来立て工場直送辛子明太子」。道の駅むなかたでは、冷凍せずに販売されているため新鮮なものが手に入る

—井川さんは、道の駅で製品を販売することのメリットをどのように感じていますか?

井川:お客さまの反応を直に、そしてすぐに感じられることが最大のメリットだと思っています。

私たちは1995年の創業以来、明太子の製造販売を中心に事業を展開してきましたが、現在は地元の名産品である甘夏を使用した「甘夏みかんラングドシャ」、玄界灘産の海藻であるアカモクをつかった「宗像あかもくうどん」や「あかもくせんべい」など、明太子以外の商品づくりにも力を入れています。

海千が製造・販売する、宗像市の名産品を活かした商品ラインナップ。同社は2020年1月、「宗像の恵みを大切な方へ」というコーポレートメッセージと、宗像市の名産品をちりばめた新しいシンボルマークを作成した

海千のシンボルマーク。宗像市にある離島の大島やそこで取れる甘夏など、宗像市に関するイラストが集まり円になっている

井川:道の駅むなかたは、新商品に対するお客さまの反応を素早く、そして直接的に感じられる場所でもあるんです。一般的な小売店の場合、仕入れた製品を店舗に運び入れるのは配送業者です。だから、私たちのようなメーカーの人間が販売員の方と直接お話する機会はほとんどありません。

ですが、道の駅むなかたに限っていえば、私たちが工場から直接納品しているので、納品の都度、商品の売れ行きを確認することができますし、日々お客さまと接している売り場担当の方から、お客さまの声を聞くことができます。このような環境は滅多にありませんし、リアルなお客さまの声がわかることはメーカーにとって大きなメリットです。

そういった意味では、道の駅むなかたは私たちにとっての「アンテナショップ」ともいえます。道の駅で聞いたお客さまの声を、商品づくりや改良に活かすこともあります。宗像の素材を活かし、宗像で商品をつくって、宗像でお客さまの声を聞き、その声をもとに道の駅むなかたを訪れる多くの人に喜んでいただける商品づくりを進める。

「道の駅むなかた」内観

井川:そういったサイクルを回せているのは、商品の販売のみならず、お客さまの声を直接聞ける場所でもある道の駅むなかたがあるからこそ。メーカーにとって、地域のみなさんとつながれる場であり、新商品をアピールできる場でもあるんです。

また道の駅では、食品を取り扱う物産直売所だけではなく、地元の工芸品を取り扱うお店も入居しています。いち生活者として訪れたときは、気づいていなかった地元の製品を知るきっかけを提供してくれる場所です。

道の駅での製品の売れ行きは、品質のバロメーターになる

—道の駅むなかたは、テストマーケティングの場にもなっているわけですね。

井川:そうですね。加えて、商品の品質を確かめる場にもなっていると感じています。というのも、先ほど林さんがおっしゃっていたように、宗像市にお住まいのみなさんが日常的な買い物をする場所として、道の駅むなかたを利用しています。つまり、たくさんのリピーターがいるわけです。だからこそ、道の駅むなかたでの製品の売れ行きは、品質のバロメーターになる。

基本的に、観光客の方々は同じ場所で同じ商品を何度も買うことはありませんし、あったとしても次の購入までにかなりあいだが空いてしまいます。しかし、日常的に利用する方々が多い場合、そこで売上が落ちるということは、商品に何らかの問題がある可能性が高い。リピーターが離れていってしまっている、ということですからね。

—道の駅として、より品質の高いものをお客さまに提供するため、取り組んでいることはありますか?

林:店頭に立っている販売員が商品の質や梱包に目を光らせ、お客さまに提供するにふさわしくないと判断したものはバックヤードに下げるようにしています。新たに取り扱う商品を決定する際に関していえば、チェックリストを設け、それに沿って審査をしています。

井川:その基準がけっこう厳しいんですよ。

林:しっかり審査していますからね(笑)。

特に重要な要素として、なるべく宗像産の食材を使っていただくようにお願いしています。

たとえば、海千さんは宗像産大豆・小麦を使った本醸造醤油に、宗像の地酒である「沖ノ島」などを合わせたタレにタラコをつけ込む明太子も製造していますが、「さらに地元の食材を使ってもう一工夫できませんか?」とお願いさせていただきました。

井川:そうした道の駅からのご要望もあって開発したのが、タレに宗像市の特産品である甘夏の絞り汁を加えた「甘夏みかん明太子」です。この商品を製造できるのは、甘夏が採れる時期だけなので、期間限定商品ではあるのですが、道の駅からの声が新たな商品を生み出すきっかけになりました。

道の駅は、ほかの地域の名産品と出会う機会にもつながる

—道の駅むなかたが、地元企業の発展にも寄与しているんですね。

林:そもそも道の駅とは、それ自体が地域の事業者の売上向上と地域経済の活性化を大きな目的とした施設です。その目的を果たすために、道の駅むなかたとしても、さまざまな施策やチャレンジをしなければならないと思っています。その取り組みのひとつに、「道の駅交流事業」があります。

この事業は、福岡県久留米市にある「道の駅くるめ」と、うきは市の「道の駅うきは」と共同で実施しており、それぞれの名産品を各道の駅で販売する取り組みです。

フルーツが有名なうきはから仕入れたシャインマスカット

道の駅くるめから仕入れた、久留米市の名産品である馬刺し

林:私たちからもさまざまな商品を他の道の駅に納品していて、海千さんの商品も久留米やうきはの道の駅で購入できるようになっています。

井川:宗像でつくりあげた商品が、ほかの地域でどんなふうに受け入れられるか最初はドキドキでした(笑)。

つい最近、うきはでうちの商品をご購入いただいた方から会社に電話があったんです。「とてもおいしかったから、うきはでは売っていない商品も購入したい」と。道の駅交流事業のおかげで、ほかの地域にも商品を届けられ、喜んでいただけたことがとても嬉しかったです。

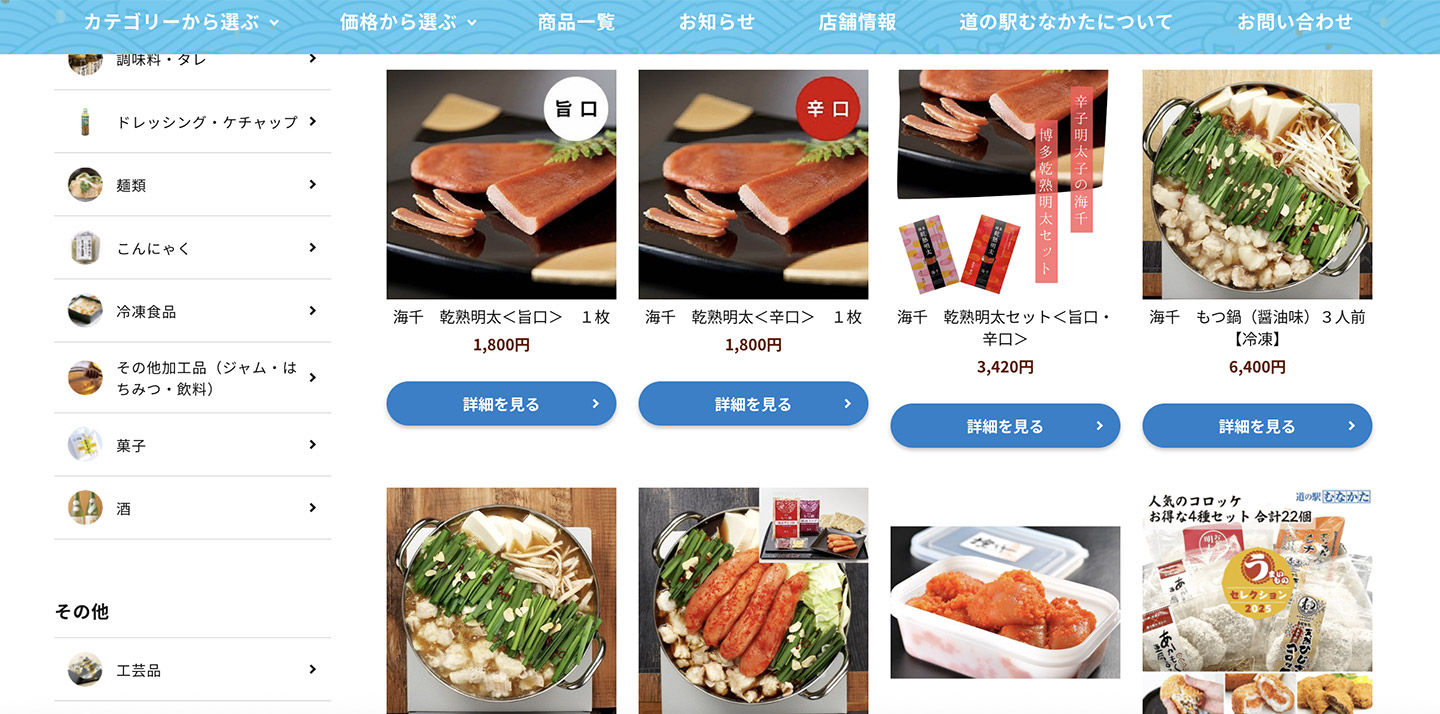

林:交流事業のほか、主に宗像へお越しいただけない方を対象にオンラインショップも開設しています。県外の方にもご利用いただいており、今後もオンラインショップを通してよりたくさんの人に宗像の名産品を届けていきたいですね。

—海千さんの商品も、道の駅むなかたのオンラインショップに出品されているのでしょうか。

井川:明太子はもちろんのこと、明太子のからすみである「乾熟明太」シリーズなど、さまざまな商品を取り扱ってもらっています。

私たちも10年以上前から自社のオンラインショップを運営していますが、オンラインショップは地力があってこそのもの、だと思っています。多くの人がオンラインで購入するのは、一度は実際に食べたり飲んだりしたものですから。

「道の駅むなかた」オンラインショップの海千商品取り扱いページ

井川:そういったこともあって、会社としてしっかりと地元に根ざしたブランドをつくる方針を打ち出し、地元の食材をつかった新製品の開発にも力を入れはじめたんです。まずは地元のみなさんに愛してもらう。なかにはやがて宗像を出て、東京などで暮らす人もいるでしょう。そのとき、オンラインショップを利用してお気に入りの海千の商品を買ってもらえたらいいなと思っています。

そういう人が増えれば、徐々に全国的な知名度も上がっていくはず。オンラインショップには、そういった拡散力を期待しています。いまはまだまだ地力を付ける段階だと思っているので、道の駅むなかたさんの力も借りながら、しっかりと地元で愛されるブランドづくりを進め、20年後には地元の方々に「福岡の明太子メーカーを3社挙げください」と言ったとき、3番目には名前が挙がるような会社にしたいですね。そのとき、私はもう引退していると思いますが(笑)。

ともに「新たな名産品」を生み出す存在へ

—今後、どのようなことに力を入れていきたいと考えていますか?

林:地域住民の方はもちろん、地域の事業者の皆さんにも寄り添った施設運営に力を入れていきたいと思っています。多くの方に利用していただき、事業者の方々の売上につながるようにしたいですね。

あとは、利用者の50%以上が40代より上の年齢のため、今後は若年層のみなさんにも利用していただけるような施設にしたいと思っています。現在も若年層、ファミリー層向けのさまざまなイベントを実施していますが、そういった取り組みに力を入れて、すべての年代の方々に気軽に利用していただける施設をめざしていきたいです

井川:宗像市に拠点を置く一企業としては、ともに新たな商品をつくりあげるような取り組みもご一緒したいです。私たちも日々新商品の開発に取り組んでいますが、次々と新たなアイデアを出し続けるのは簡単なことではありません。

道の駅で働く方々は、いわば地域のプロフェッショナル。地元のおいしいものを誰よりも知っていると思うんです。だから、その知識をお借りしたい。道の駅の方々が持つ「○○という酒造が、こんなお酒をつくっている」とか「あそこの農園で、こんなおいしいフルーツをつくっている」といった情報と、私たちが持つ技術やノウハウを組み合わせて、いちから新商品を開発するような取り組みに挑めたらいいなと思っています。

そうして生まれたものが、やがて「宗像といえば」と言われるようなものになれば嬉しいです。

この記事の内容は2025年7月15日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 鷲尾諒太郎

- 写真

- 作本奈寧子

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)