ThemeProjects

小学生が1日社会人に? 体験型施設「仙台スチューデント・シティ」と地域が歩んだ10年

- 公開日

小学生が“1日社会人”を体験する、「仙台スチューデント・シティ」。

2014年に開設されたこの場所は、子どもたちが社会の仕組みについて学んだり、働いたりすることを通して、将来の社会の担い手として、社会的・職業的な自立に必要な態度や能力を育む体験型施設です。

開設から11年。徐々に参加校が広がり、現在は一部私立を含む仙台市内の小学校118校の子どもたち(年間約8,000人)が参加する全国最大級のプログラムへと成長しました。

今回は、そんな仙台スチューデント・シティのプログラムを、めぐりとカンタが体験。記事の後半では、仙台市教育局の堀越俊秀さんと、企業ブースを出展するNTT東日本の須藤博史さんがこれまでを振り返り、プログラムが担う役割や地域にもたらした成果、これからの可能性について語り合います。

街を再現した学習施設「仙台スチューデント・シティ」とは?

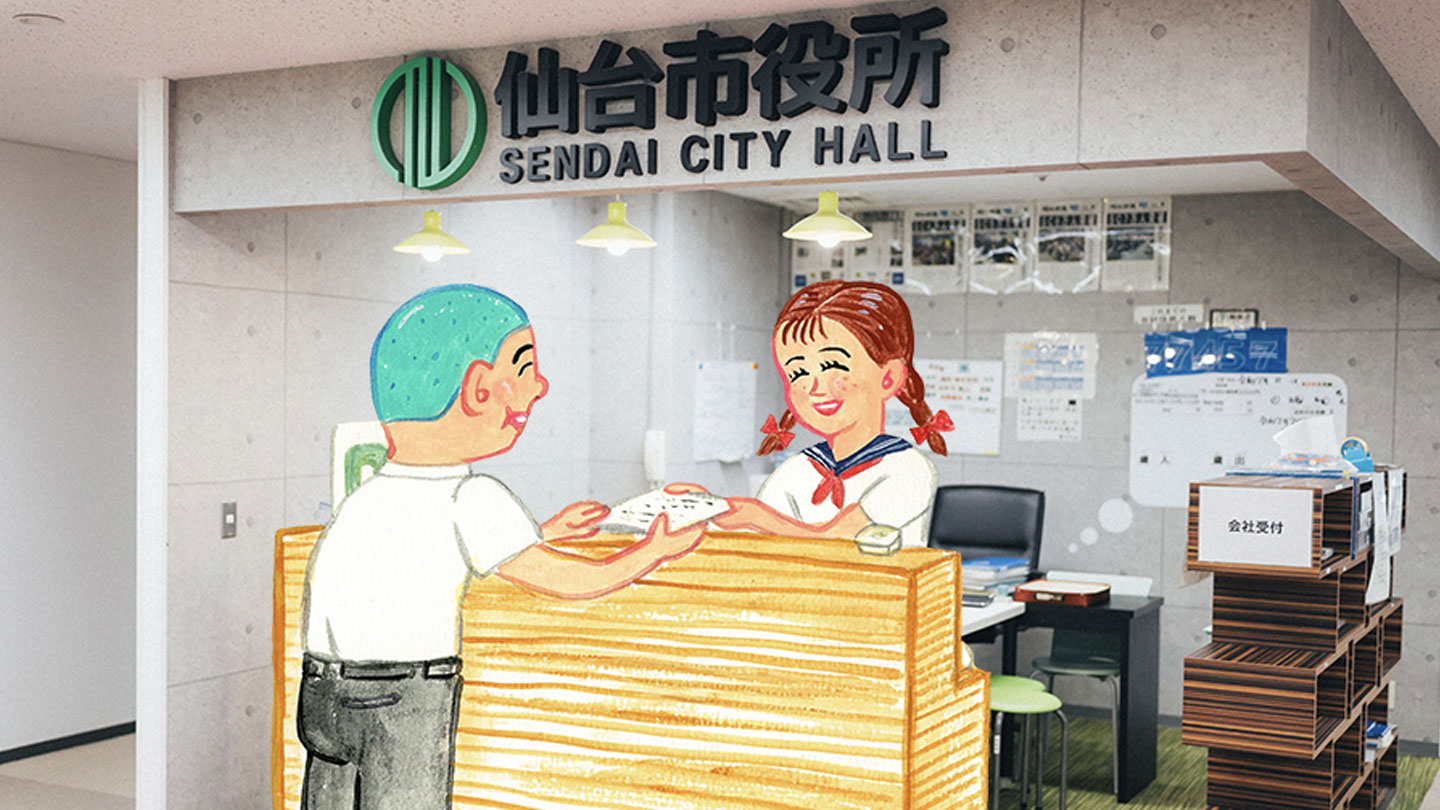

仙台スチューデント・シティは、市内の小学5、6年生が、個人と社会のかかわり、社会の仕組みと経済の働き、お金や仕事とは何かを学ぶことができる体験施設です。

子どもたちは1日「街の市民」として、働いて給料を受け取ったり、買い物をしたり、市役所で住民登録や納税をしたりと、実際の社会と同じような市民活動を行います。こうした一連の体験を通して、社会の仕組みや経済の循環、さらには意思決定の重要性を肌で感じ取ることができます。

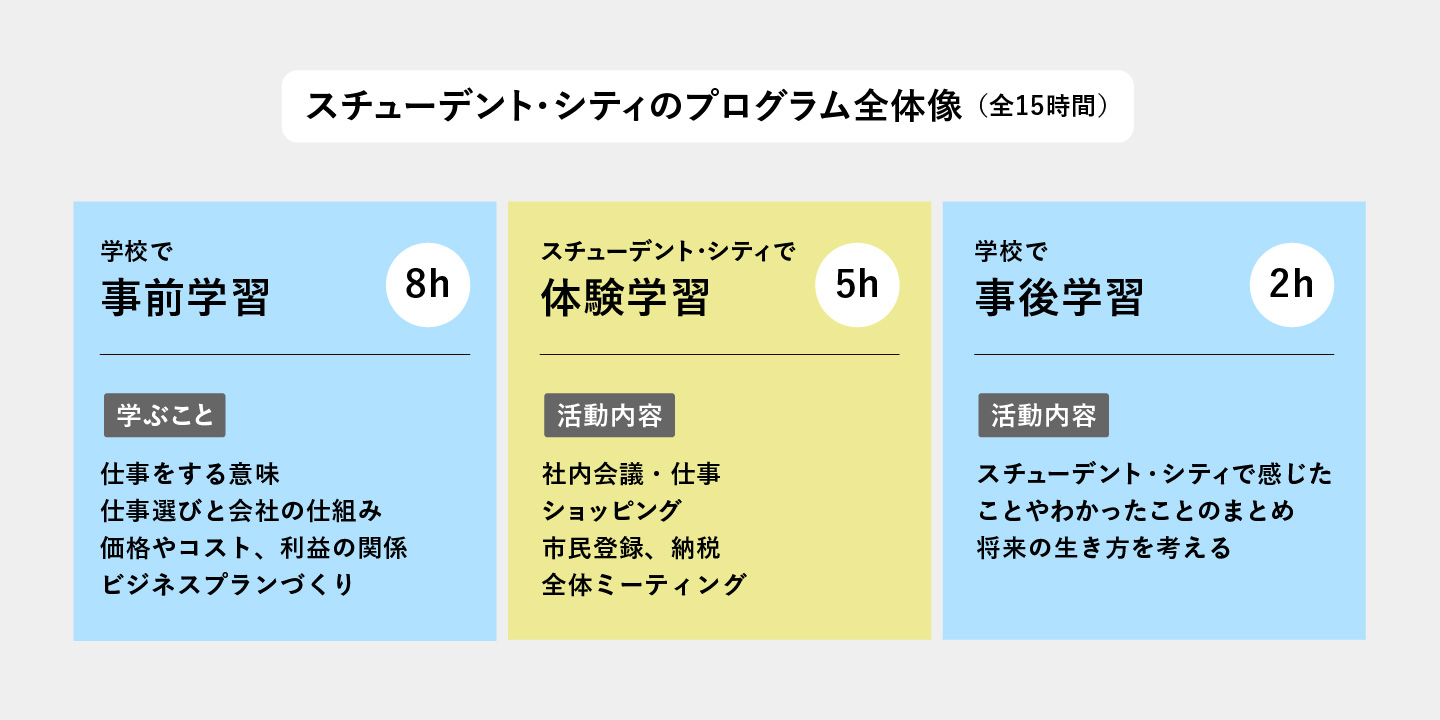

プログラムは全部で15時間。まず、学校で行われる8時間の事前学習で、仕事をする意味や会社の仕組み、価格変動や利益などのビジネスプランづくりを学びます。さらに参加企業について調べ、自分がどの企業でどんな役割をやりたいかを決めます。

つづいて、仙台スチューデント・シティで5時間の体験学習を実施。最後に2時間の事後学習で、体験から得た気づきを整理し、将来の自分の生き方について考えます。

仙台スチューデント・シティ プログラム(※)提供元

公益社団法人ジュニア・アチーブメント日本 高木正明さんのコメント

仙台スチューデント・シティは、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクトの一環で立ち上げられました。以降、地元企業や地域住民のみなさまにご協力いただきながら、キャリアプログラムを展開しています。

スチューデント・シティの最大の目的は、子どもたち自身が、将来「どんな大人になるか・なりたいか」を主体的に考える機会を提供すること。仕事を体験するだけではなく、社会のなかでどう生きていくのかを学んでもらうことを大切にしています。

※スチューデント・シティをはじめとしたプログラムは、ジュニア・アチーブメントの登録商標です。

街は人が動かしている。プログラムをめぐりとカンタが体験!

仙台スチューデント・シティでは、実際にどんな体験ができるのでしょうか。仙台市教育局の高坂先生に施設内を案内していただきながら、教えていただきましょう。

カンタ

今日はよろしくお願いします! うおー、いろんな楽しそうなブースがある!

めぐり

ここにはどんなブースがあるんですか?

高坂先生

仙台スチューデント・シティには、街を支える「行政」「通信」「流通」「小売」「金融」「食品」「運輸」など、幅広い分野の企業・団体による全10のブースがあります。

さらに、菓匠三全や七十七銀行といった、仙台ならではの地域密着型企業も参加いただいており、地域の特色を生かした「ミニ仙台」が再現されているんですよ。

【仙台スチューデント・シティ 参加企業の例】

- 仙台市役所

- ローソン

- スーパースポーツゼビオ(小売業)

- NTT東日本(通信業)

- セコム(警備業)

- 河北新報社(報道)

- 七十七銀行(金融業)

- アイリスオーヤマ(製造・小売業)

- ヤマト運輸(運送業)

- 菓匠三全(製造・販売業)

仙台市に本社を置く菓匠三全のブース

めぐり

いろんな会社があってワクワクしますね!

高坂先生

各ブースには10人前後の子どもが所属します。

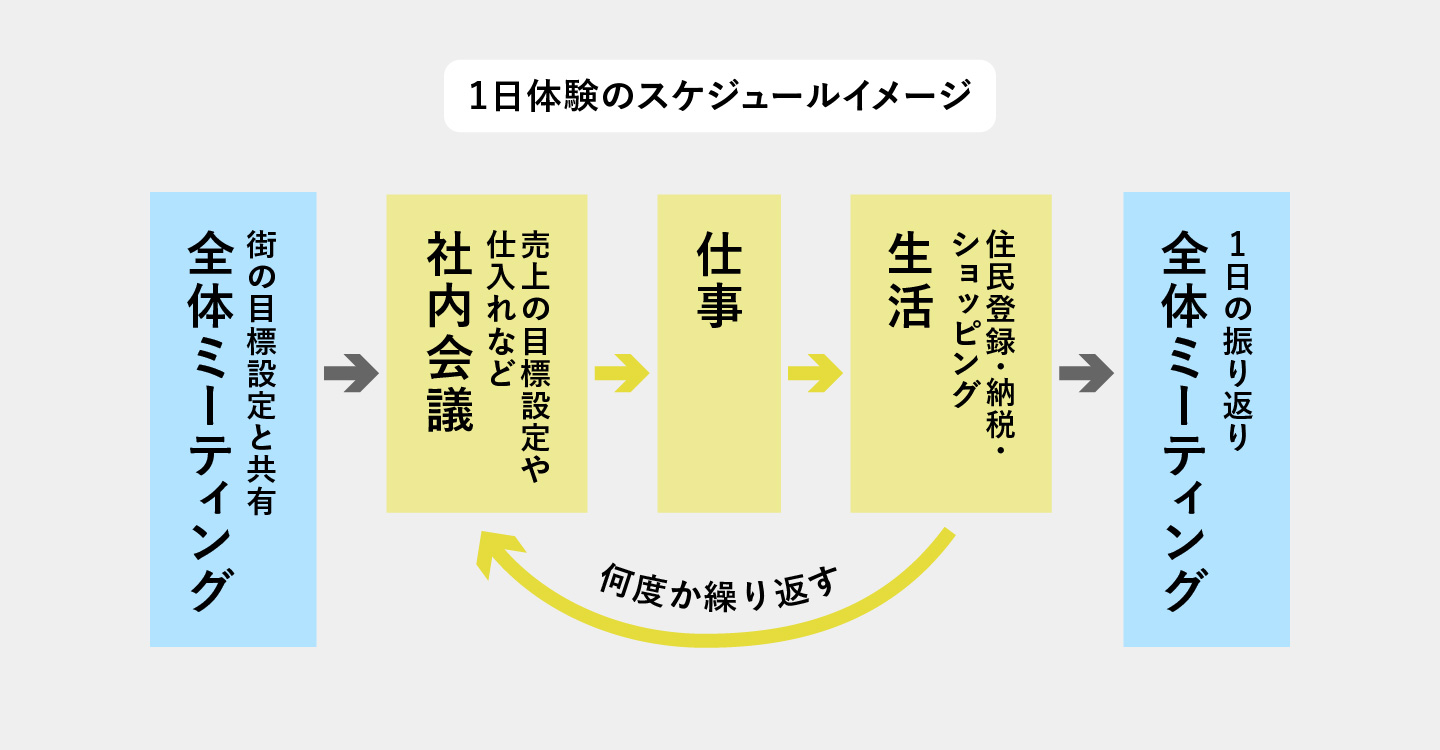

1日の体験は大きく3つの時間に分かれていて、「社内会議→仕事→生活(住民登録・納税・ショッピング)」というサイクルで進行します。

体験のスケジュールイメージ

高坂先生

プログラムは全体ミーティングからスタートします。市長役の児童が、「笑顔あふれる街にしよう」「困ったことがあったら仲間に相談できる街にしよう」などといった市全体の目標を発表し、スチューデント・シティの1日がはじまります。

カンタ

ぼくが市長になったら、「みんなが主役になれる街」っていう目標にしたいなあ!

めぐり

私だったら「みんなが優しい街」かな! 自分が所属するブースの仕事は、どうやって覚えるんですか?

高坂先生

最初の社内会議(40分間)で、各ブースにボランティアで入ってくれている先輩社員の大人から、仕事内容を学びます。まさに新入社員研修ですね。たとえば製造・小売業なら、来客数の見込みや販売目標、製造量を話し合い、材料の仕入れからはじめます。

めぐり

販売だけでなく、目標の設定や仕入れからスタートするんですね! 仕入れに必要なお金は、どこから手に入れるんですか?

高坂先生

銀行ブースで「借入金」を申し込みます。ただ、申し込むためには、どれくらいの融資額が必要で、どれくらいの単価で販売するかなどを決めた「売上計画」が必要となります。

きちんと計画は立ててもらうものの、子どもたちに大事にしてほしいのは、黒字化にこだわりすぎないことです。成功も失敗も学びにつなげてほしいんです。

カンタ

売上計画って難しそうだなあ。でも、失敗も大事ってことなら、思い切って挑戦できそうですね!

高坂先生

各ブースでは、子どもたちにそれぞれ役職や担当を担ってもらいます。

たとえば市役所のブースには、市長、副市長兼会計係、情報処理係、住民係、まちづくり生活事業係など、さまざまな役割があります。市長は給与が一番高いですが、そのぶん責任も重く、リーダーシップが求められます。学校によっては事前に校内で選挙をして決めることもあるんですよ。

カンタ

市役所の仕事っていろいろあるんですね! 市長もいいけど、僕はまちづくり生活事業係で地元を盛り上げたい!

めぐり

私は責任ある役職に挑戦して、稼いだお金をいっぱい使っていきたいな。ところで、NTT東日本のブースを担当した人は何をするんですか?

高坂先生

NTT東日本のブースでは、子どもたちがいち営業担当者として、他ブースの企業が円滑な業務を推進するために必要な高速インターネット回線やテレビ会議システムの契約・点検などのコンサルティングを疑似的に行います。

また、BtoB(企業間取引)だけでなく、BtoC(企業対消費者取引)のイベントへの集客も実施してもらいます。イベントでは、非接触での検温システムや姿勢検知システムなど、NTT東日本の技術を体験できる内容を用意しているんですよ。

NTT東日本のブース

NTT東日本の技術を活用した、姿勢検知システム

高坂先生

さらに、NTT東日本は「地域の通信インフラ企業」として、災害に強いネットワークの構築や地域防災の強化に取り組んでいる会社です。その一環として、ブースでは、「公衆電話の使い方」も紹介しています。

東日本大震災では通信インフラも甚大な被害を受け、スマートフォンが使えない状況が発生しました。その教訓から、公衆電話を用いた災害用伝言ダイヤル「171」の使い方をレクチャーしているんです。

カンタ

公衆電話なんてなかなか使う機会がないから、上手く使えるかな。

めぐり

災害用伝言ダイヤルの使い方を知ることで、防災意識も高まりそうですね!

高坂先生

子どもたちは自分が担当する企業や行政機関のブースで1日を過ごし、最後にふたたび全員が集まります。最後の全体ミーティングでは、各ブースが取り組んだ活動内容や工夫したこと、そして売上の成果を発表します。

カンタ

結果を出すことだけじゃなく、それまでの過程やチームワークも大切。全部が学びになるなあ。

めぐり

自分は市民としてどう社会に関わっていきたいか、あらためて考えられそうですね! 楽しかった!

こうして5時間の職業体験は幕を閉じます。子どもたちが得た経験や気づきは、この日をきっかけに将来の夢や目標へとつながっていきます。

仙台市教育局とNTT東日本が語る、「仙台スチューデント・シティ」が地域で果たす役割

仙台スチューデント・シティは、2025年に開設から11年を迎えました。

これまでに参加した子どもたちの数は約80,000人にのぼり、企業や学校、保護者、そして地域住民とともに、街を模擬的に動かす体験を積み重ねてきました。全国でも最大規模へと成長したこのプログラムは、どのように地域と歩んできたのでしょうか。

長年現場を見守ってきた仙台市教育局の堀越さんと、企業ブースを出展するNTT東日本の須藤さんが、その歩みと未来を語ります。

—まずは、仙台スチューデント・シティが立ち上げられた当初のことを教えていただけますか?

堀越

2011年の東日本大震災では、仙台市も大きな被害を受け、普段の生活すらままならない日々が続きました。そんななかでも、子どもたちの持つ明るさや笑顔に、私たち大人が元気をもらうことも多く、「この子たちのために何かできないか」という思いが強くなっていったんです。

ちょうどその頃、ジュニア・アチーブメントさんから、東北の被災地を支援するために設立された「カタールフレンド基金」を活用した新しい教育プログラムのお話をいただいて。そこで、仙台市も協力して子どもたちのためにスチューデント・シティを立ち上げることになりました。将来への不安があるなかでも、被災した子どもたちが生き方や夢、将来の目標を考えるきっかけになれば、という願いを込めてのスタートでした。

仙台市教育局 堀越俊秀さん

—なるほど。立ち上げから10年が経過しましたが、これまでの歩みを振り返り、どのように感じていますか?

堀越

10年以上続けてこられたのは、企業や地域のみなさまのご協力があったからこそ。初年度に参加した子どもたちは、現在では22〜23歳になり、そのほとんどが社会に出て活躍していると考えると、とても感慨深いです。

いまでは仙台市内の公立小学校118校すべての児童が参加し、仙台市全体の人口の1割近くにのぼる人数がプログラムを経験している計算になります。地域における存在感の大きさを感じていますね。

—NTT東日本は、このプログラムにどのような想いで参画されたのでしょうか。

須藤

私たちNTT東日本は創業当初から地域に根を張り、現場力とテクノロジーの力で、地域の人びとの暮らしを支えるために活動してきました。「企業が社会にどんな価値を提供できるのか」というCSV(Creating Shared Value/共通価値の創造)の考え方に基づき、地域の未来を担う子どもたちに新しい学びの機会を提供する仙台スチューデント・シティの姿勢に共感し、参加させていただきました。

現在に至るまで、とにかく子どもたちに喜んでもらいたいという一心で、この取り組みに関わり続けています。

NTT東日本 須藤博史さん

—スチューデント・シティは仙台だけでなく、全国ほか3箇所に展開されているかと思いますが、仙台ならではの特徴を教えてください。

堀越

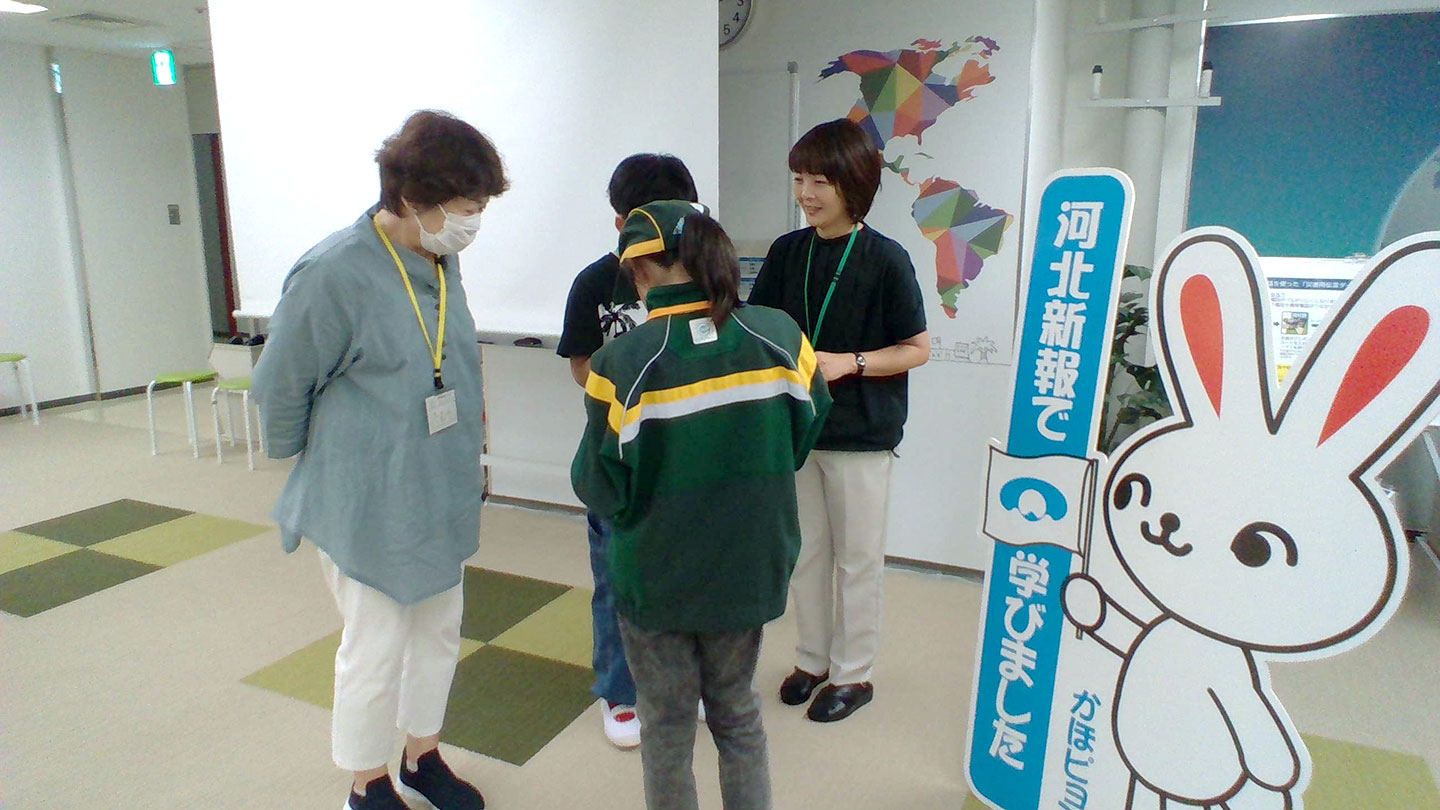

大きな特徴の一つは、運営体制です。通常はブースを出展する企業の社員やプログラムに参加する学校の関係者、保護者がプログラムを支えているのですが、仙台スチューデント・シティでは地域の市民ボランティアの方が積極的に参加し、企業ブースの「先輩社員」として、子どもたちの活動をサポートしてくださっています。

子どもたちの活動をサポートする地域ボランティアの方々

社内会議を見守る地域ボランティアの方

堀越

ボランティアの方は、「仙台の子どもの未来に関わりたい」という思いで、一度きりではなく継続的に関わってくださる方が多く、学校・企業・地域で一体となり力を合わせてきたことが、活動継続の原動力になっていると思います。

須藤

われわれはこの場所しか知りませんが、複数の企業が一度に目に入ることに面白さを感じています。

参加する子どもたち一人ひとりは全ブースを経験できるわけではありませんが、地元企業を含め複数の企業と関わります。それによって、社会のなかで企業同士が関連していることや、それぞれが果たす役割について、広く理解できることが魅力だと思います。

—学校のなかにとどまらず、地域全体で子どもたちを育てることには、どのような意義があると思いますか?

須藤

子どもたち自身は、自分の能力を明確に理解していなくても、「人と話すのは好き」「黙々と作業していると心地いい」といったそれぞれの感覚を持っていると思います。

学校以外の場所でそうした感覚を引き出す機会があれば、自分が何に向いているかを考える一つのきっかけになるはずです。

堀越

多様な個性を持つ子どもたちに対し、学校の授業だけで、一人ひとりに合った教育を実現するのは難しいのが現実です。このプログラムでは、「1日社会人」としてそれぞれの立場で考えることで、普段の教室では見えにくい子どもたちの力や個性が発揮される機会を提供できます。

また、地元企業やボランティアとして参加している地域の大人たちと関わることで、郷土愛や将来の地域人材育成につながるかもしれません。大人にとっても「おらほ(=仙台弁で「私たち」)の子どもたちを地域で育てる」という意識を育むきっかけとなるはずです。それが結果として、地域活性化の貢献にもなるのではと感じています。

—スチューデント・シティを体験した子どもが社会に出ていくことで、地域とのつながりは今後どのように発展していくと思いますか?

堀越

地域の仕事に触れることは、その後の進路や職業観にも、少なからず影響を与えるはずです。スチューデント・シティの開設当初、プログラムに参加した子どもたちのなかには、その体験をきっかけに菓匠三全さんへ就職した方もいるそうです。

現在は年間約8,000人が参加し、市内の公立小学校に通うほぼすべての小学生がここを経験していることになります。「あの体験がきっかけでいまの仕事を選んだ」という人たちも、今後ますます増えていくのではないでしょうか。

—最後に、今後仙台スチューデント・シティで果たしていきたい役割を教えてください。

堀越

小学生のうちから将来のことを考えることは、決して簡単なことではありません。既存の教育のなかではあまり機会がないので、大人になって手探りで人生を歩んでいる人も多いでしょう。

そんななかで、この仙台スチューデント・シティでの職業体験や、地域の企業や人びととの出会いが、社会の仕組みを知るきっかけとなり、子どもたちの夢や目標、そして明るい未来へとつながっていけばと思っています。

NTT東日本ブースでの子どもたち

仙台スチューデント・シティで1日体験をする子どもたち

須藤

ここでの体験を通して、子どもたちが未来を想像し、前向きに人生を歩んでくれたらうれしいですよね。

さらに今後は、DX化など時代に合わせたアップデートも必要だと思います。たとえば、市役所の窓口業務のデジタル化や、さらなる電子マネーの導入など、現実社会で使われている仕組みを反映させることで、「実はこんな技術で動いているんだ」と理解できるような工夫をしていきたいです。そんな進化を続けながら、子どもたちにとって常にリアルで魅力的な学びの場にしていければと思います。

堀越

今後は仙台市としても、企業のみなさまと一緒にアイデアを出し合いながら施設をより良くしていきたいと考えています。

そのためにも、人と人、組織と組織のつながりを大切にし、課題があればともに解決策を見つけていく。そうして1年でも長く、この場を子どもたちに提供し続けていきたいですね。

仙台スチューデント・シティから得られる学び

2014年の開設以来、子どもたちが社会を知り体験する大切な機会となると同時に、大人たちにとっても地域全体で子どもの成長を支えるかけがえのない場所へと成長した、仙台スチューデント・シティ。

保護者や学校関係者だけでなく、地域で協力して子どもを見守り、育てていくことが、地域に対する誇りの醸成や活性化にもつながる——この事例は、これから各地でよりよい地域をつくっていくための、重要なヒントの一つとなるのではないでしょうか。

この記事の内容は2025年10月14日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 宇治田エリ

- 写真

- 佐藤翔

- 編集

- 牧之瀬裕加(CINRA,Inc.)