Theme知る

「支えられる」から「一緒に支える」防災へ。外国人防災リーダーと育む、総社市の地域力

- 公開日

災害が起きたとき、日本で暮らす外国人は、言葉や文化の違いから支援が行き届かず、取り残されてしまうことがあります。災害情報がうまく伝わらなかったり、避難所のルールがわからなかったりすることが、不安や戸惑いにつながってしまうのです。

岡山県岡山市の西隣に位置する総社市は、人口約7万人と比較的小さな街ながら、外国人住民は2,000人に上ります。この数字は県内では3番目に多く、外国人住民は、自動車部品や食品製造など、地域の産業を支える存在となっています。

この街で10年以上続くのが「外国人防災リーダー」の取り組み。これは総社市 人権・まちづくり課 国際・交流推進係が主催する研修を受講した外国人住民を「リーダー」として認定し、災害時に避難所の運営や情報伝達、応急対応などを担うボランティア制度です。

外国人防災リーダーたちは、災害時に「地域から支援される側」ではなく、「地域とともに地域を支える側」として行動できるよう、避難所の運営、多言語での情報発信、救命対応などを平時から学んでいます。言葉や慣習の違いを越えて、地域とつながる力を育みながら、誰もが安心して暮らせる社会づくりに貢献しています。

2013年からはじまったこの取り組みを中心となって進めているのが、ブラジルから移住し、日本国籍を取得した、総社市職員・譚俊偉(タン・シュンワイ)さん。「大好きなこの国で、誰かの力になりたい」——そんな想いを胸に活動を続ける譚さんの歩みを取材するなかで見えてきたのは、災害という非常時にこそ試される、地域住民が国籍関係なく育む信頼のかたちでした。

「知らない」ことが一番怖い。外国人が直面した防災の壁

―総社市は多文化共生に力を入れている街ですよね。まずは「外国人防災リーダー」の取り組みがはじまった経緯を教えてください。

譚:総社市では、2000年代から多言語相談窓口や通訳の配置など、外国人住民を支えるための多文化共生施策を少しずつ進めてきました。そのなかで生まれたのが「外国人防災リーダー」の取り組みです。

この活動のきっかけは、私自身が来日した際に感じた不安からでした。私が日本に来たのは1996年。家族とともにブラジルから移住しました。

1990年代の日本は、いわゆる「出稼ぎブーム」の時期で、多くの外国人が来日・移住してきました。特に総社市は車の部品工場が多く、当時は言葉やしきたりがわからなくても機械を操作できれば仕事ができる——そんな環境がありました。

1995年に阪神・淡路大震災が起きたのは知っていましたが、日本がこんなに災害の多い国だと知らずに来たので、「地震のときにどうすればいいのか」「避難所には入れるのか」といった基本的なことさえ、まったくわかりませんでした。

譚俊偉さん

―たしかに、そうした情報がないと不安になりますね。

譚:2009年から総社市役所で働きはじめたのですが、2011年1月に母国のブラジルで大きな洪水が起きたんです。そのとき総社市長から声がかかり、総社市が協定を結んでいる国際医療NGO「AMDA(アムダ)」のスタッフとともに現地ブラジルに調査員として派遣されました。

被災地で災害支援のニーズ調査をするなか、「もし日本で災害が起きたら、外国人の自分はどうすればいいのか?」と考えるようになり、不安が強くなっていきました。そしてちょうどその頃、日本でも大きな地震と津波が発生してしまったのです。

―東日本大震災ですね。

譚:そうです。ニュースで外国人は「困っている弱者」として報道されていました。でも、私たちには物資を運ぶ力もあるし、料理もできる。ただ日本の防災の仕組みを知らないだけで、決して弱い存在ではないんです。

私は、市役所内の別の部署に所属していましたが、自分自身もこの地域に暮らす外国人住民の一人として*¹、「災害時にどう行動すべきかを知りたい」と、市役所の防災担当者にお願いをしました。

最初は少し驚かれました。ですが、私たちは日本で暮らしているので、災害時には、家族はもちろん、地域の皆さんとも助け合わなければなりません。たとえ言葉が通じなくても、文化が違っても、同じ人間として手を取り合いたい——そんな想いがありました。

防災担当者もこちらの想いに共感し「一緒に地域の防災に取り組んでいきましょう」と言ってくれました。それが「外国人防災リーダー」のはじまりです。

*1 当時の譚さんはブラジル国籍で、日本国籍を取得したのは2016年

2025年に実施された外国人防災リーダー養成研修の集合写真(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

「誰かの役に立ちたい」からはじまった防災リーダーの輪

―「外国人防災リーダー」はどのような存在ですか?

譚:災害時に「支援される側」ではなく、地域の一員として「支える側」に立つことをめざす存在です。自分の身を守るだけでなく、まわりの人のためにも行動できるよう、避難所対応や救命、情報伝達などを学んでいます。

さらに、外国人防災リーダーは、地域で暮らす外国人と日本人のあいだをつなぐ「橋渡し役」でもあります。言葉や文化の違いがあっても、避難の呼びかけや情報共有ができるよう、多言語での対応や通訳にも取り組んでいます。災害時に孤立しがちな人が取り残されないよう、地域全体で助け合える体制をつくることも、大切な役割の一つです。

外国人防災リーダーとして認定されるには、総社市 人権・まちづくり課 国際・交流推進係が主催する養成研修を受講する必要があります。

現在、外国人防災リーダーの育成は、全国各地にも広がりを見せていますが、総社市では2013年に先駆けてスタート。これまでに、12か国・78名の方が養成研修を修了しています。参加者は20代から70代までと幅広く、留学生や会社員、自営業、家族と暮らす方など、背景も多様です。総社市だけでなく、近隣の岡山市、倉敷市、高梁市からも参加されています。

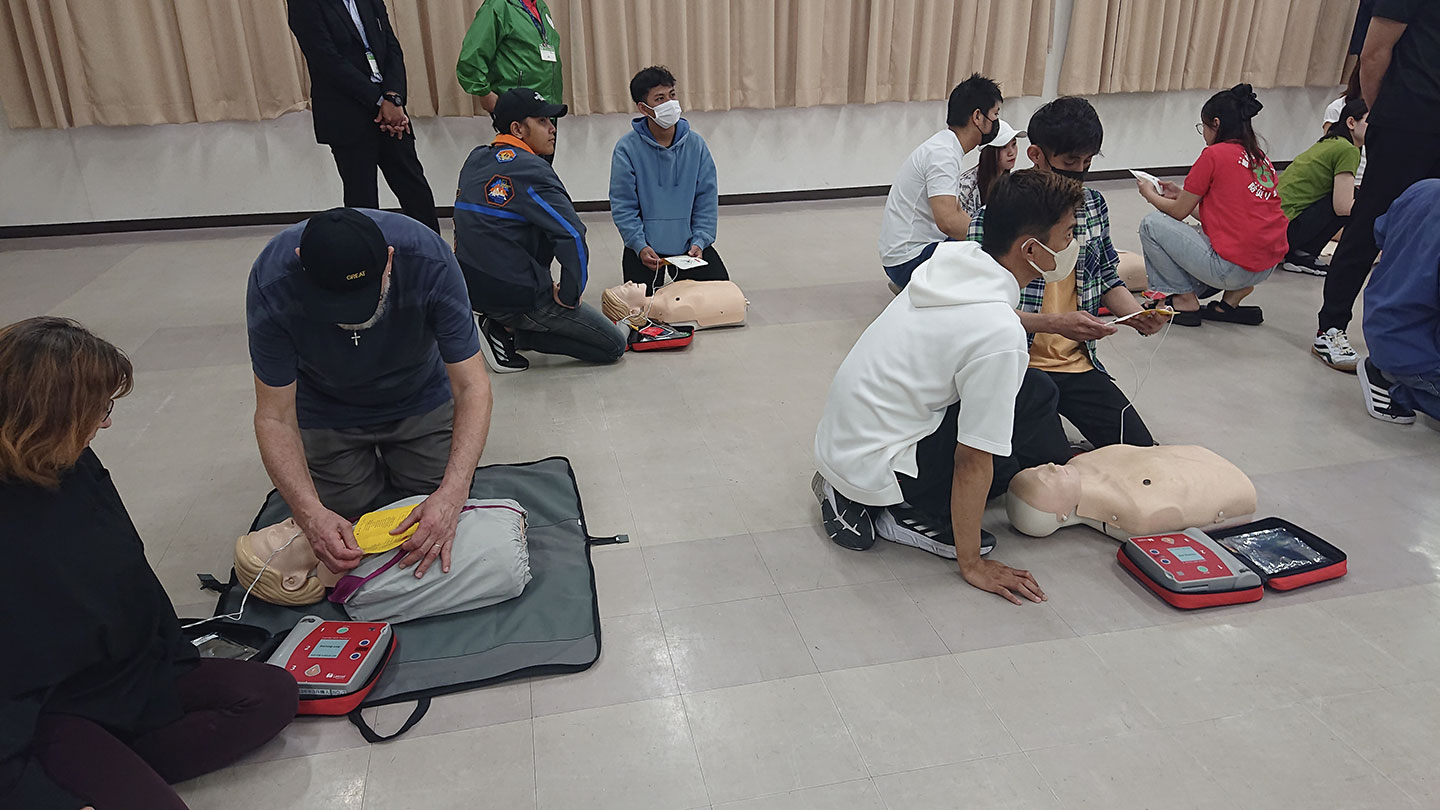

外国人防災リーダーの研修の様子(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

譚:当初は、「帰国予定のある人に防災教育は必要か」との声もありました。でも、実習生や留学生も一定期間は日本で暮らします。そのあいだに災害が起こる可能性は十分にあります。だからこそ、「まわりの人たちのために何かをしたい」という気持ちがあれば、誰でも参加できるようにしました。

いまでは県外に引っ越した方からも「遠くにいても、できることがあれば協力しますよ」と声をかけてもらえることがあり、心強く感じています。私たちは、決して「守られるだけの存在」ではありません。災害時には、地域の一員として支え合い、行動する力を持っていると、私自身、活動を通じて実感しています。

―防災リーダー養成研修では、どんなことを行うのですか?

譚:年に数回、総社市内外での防災研修に参加します。そもそも外国人は、日本人が学校で受けてきたような防災訓練を経験していません。だからこそ重要なのは、「日本では災害発生時にどのように行動すべきか」というルールや考え方について、文化や背景が異なる方々にも丁寧に伝えていくことです。

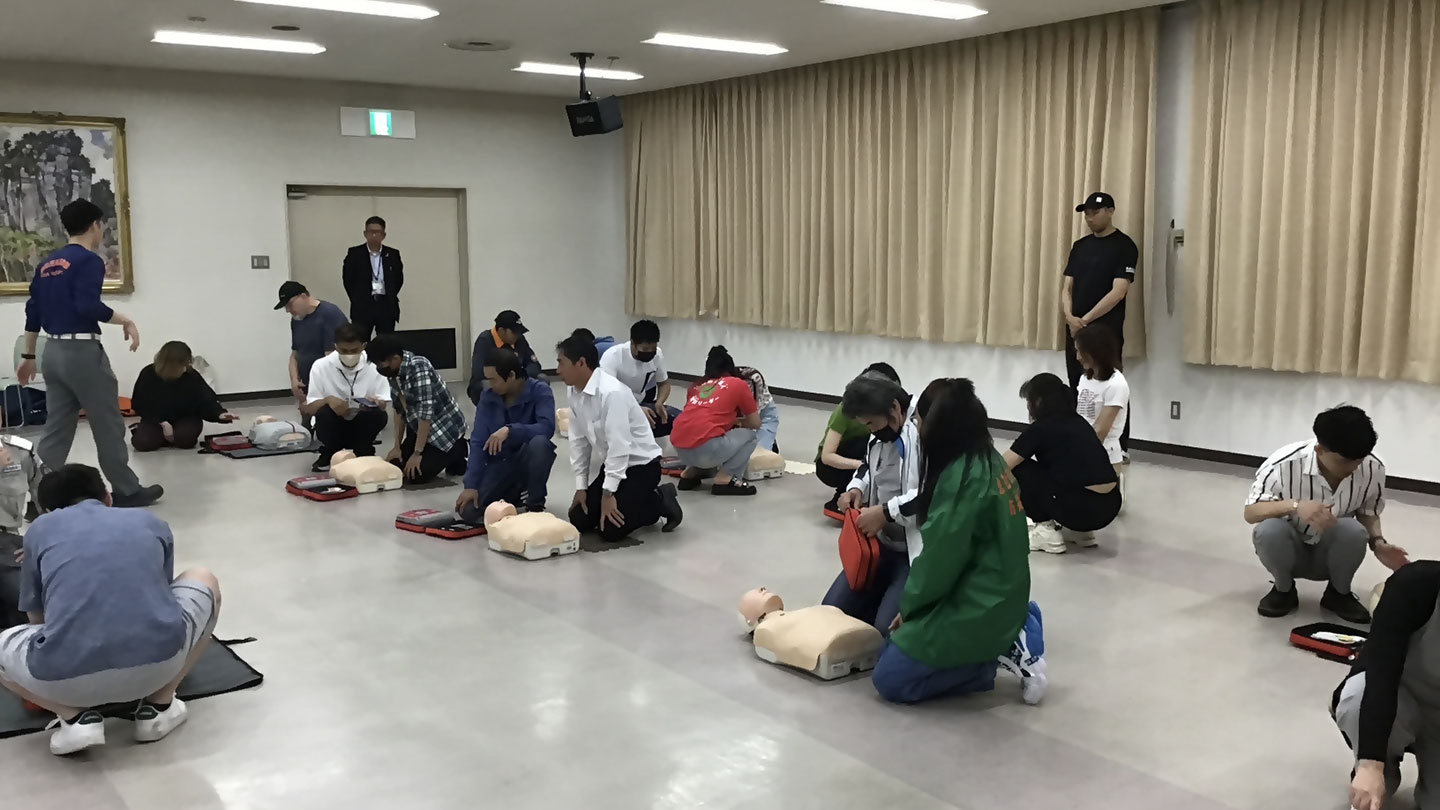

具体的に研修では、AEDの使用方法を学ぶ救急救命講習や、避難所運営・滞在を体験する模擬研修、非常食の調理体験などを行っています。さらに、地域の消防団と連携して水防訓練*²も実施しています。こうした研修を重ねたメンバーのなかには、地域の防災訓練に「教える立場」として参加する方もいます。

また、多くの外国人住民に防災知識を広めるために、市と外国人防災リーダーで、多言語の防災マニュアルを作成しました。やさしい日本語での表記を心がけたり、パスポート番号の控え方について触れたりするなど、外国人ならではの視点も反映させています。

*2 河川の氾濫や洪水などの水害を想定し、土のうづくりや積み方、浸水対策の方法を学ぶ防災訓練

AEDを使った救急救命講習の様子(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

譚:また研修を通して、参加者一人ひとりの得意分野や特性を把握するようにしています。翻訳が得意な方、被災者の体調や気持ちに寄り添って声をかけるなどのケアが得意な方など、支援のかたちは人によってもさまざまです。市としても、誰がどういったことができるのかを把握し、災害に備えています。

何より大切なのは、学びで終わらず、日本人住民にも「外国人防災リーダー」の存在を知ってもらうことです。いざというときは「この人に頼れば安心」と思ってもらえる存在になることをめざしています。

2025年は新たに13人が外国人防災リーダーに加わった(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

防災の学びが、日本での暮らしに自信をくれた

―池田さんとイエさんは、外国人防災リーダー養成研修を受けてどんな学びや経験につながりましたか?

池田:来日当初は言葉がわからず、災害が起きたときにどうすればいいのかわからないことが、とても不安でした。だからこそ、同じように困っている方の力になりたくて研修に参加するようになりました。研修には参加回数の制限はないので、できる限り毎回参加しています。その積み重ねが、自分の自信につながっています。

たとえば事故が起きたとき、ケガ人を無理に動かさず、状況を見極めて落ち着いて対応できるようになりました。必要な処置を行う場合でも、研修で学んでいるからこそ行動の意図も説明できます。

防災の知識があることで、「私は防災リーダーだ」と胸を張っていえるようになりました。国籍を超えて仲間とつながれることも、大きな支えになっています。

外国人防災リーダーとして活動する、自営業の池田シェルリさん

イエ:私は外国人防災リーダーのグループに参加して、まだ2か月ほどですが、毎回の学びがとても新鮮です。2017年に来日し、2018年の西日本豪雨では多くの困難に直面しました。その経験がきっかけで、災害に備える大切さを実感しています。

いまは地震への不安があり、防災についてもっと知りたいと思い、参加しています。

少しずつ知識が身についたことで、友達から「こういうときはどうすればいいの?」「これについて教えてほしい」と相談されることもあります。仕事と両立するのは大変ですが、いろんな国の仲間と出会えるのも、この活動の魅力ですね。

普段は会社員として働く、外国人防災リーダーのイエ・リン・ジンさん

―どんな研修が印象的でしたか?

池田:皆で神戸の「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」に行ったことですね。展示や映像から、どれほどの悲劇だったかを実感し、涙が止まりませんでした。二度と起きてほしくないと思いました。でも、もしまた同じようなことが起きてしまったら、今度は絶対に手助けしたい。そのために、もっともっと勉強しようと思いました。

西日本豪雨から7年、国籍を超えて動いた人々の記録

―ご自身の出身国での災害対策とは違いを感じますか?

イエ:ミャンマーでは、日本のボランティアのように、国民が自発的に支援にまわることはあまりないと思います。日本はボランティアの力が大きいと感じます。

池田:私の母国フィリピンでもそうですね。それに日本は、支援の動きがとても早く、必要な物資もすぐに届きます。このような体制が整っていることに、驚きと安心を感じました。

譚:たしかに日本の対応は早いですね。西日本豪雨のときも、支援がすぐにはじまりました。私たち外国人防災リーダーも食べ物などの支援物資を持って、現地にサポートへ向かいました。

―2018年の西日本豪雨では、隣の倉敷市真備町が甚大な被害を受けました。総社市の外国人防災リーダー養成研修がはじまって6年目でしたが、当時、リーダーの皆さんはどのように行動されたのでしょうか?

譚:外国人防災リーダーは、市のSNSや広報誌を通じて、避難情報や避難所の場所を英語、ポルトガル語、スペイン語で発信し続けました。被災した外国人住民に寄り添いながら、支援物資の受け取りに同行し、住宅再建や罹災(りさい)証明書の取得、火災保険の申請などをサポートしました。行政の手続きは専門用語も多く、日本人でも難しいことがあります。リーダーたちも学びながら一緒に書類の準備や申請を進めました。

避難所では、「仕事はどうすればいい?」「仕事の制服が被災した家にある」「なにから手をつければいいのかわからない」など、困りごとにあふれていました。そうした状況をSNSで発信すると、「困っている方がいるなら力になりたい」と、全国から多くの外国人や日本人が被災地に駆けつけてくれたんです。

西日本豪雨の被災地で、廃棄物の分別や搬出作業にあたる外国人防災リーダー(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

西日本豪雨の際、ゴムボートを使って救助活動を行う外国人防災リーダー(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

―それだけ大きな支援が広がった一方で、課題に感じたこともありましたか?

譚:できることならもっと活動したかったという想いがあります。私たちは総社市民なので、倉敷市真備町で活動するには、自治体間の調整が必要でした。当時、「外国人防災リーダー」という存在がもっと広く知られていたら、違った展開になっていたかもしれません。

それでも、多くのリーダーが各自で情報収集したうえで、個人の判断で現地に向かい、支援活動を行いました。池田さんはフィリピン料理を持参し、何時間も被災者と話をされていましたよね。被災されたフィリピン人の方は、母国語で会話ができたり、懐かしい家庭の味に触れたりして、心が落ち着いたと思います。避難所では、日本の高齢者の方とも気さくに話されていて、とても喜ばれていました。

池田:あのときはまるで日本とは思えない光景でした。真夏で、臭いもひどく、熱中症になりそうななかで物を運び、片づける毎日。まるで「別世界」に来たようでした。

譚:大変な状況でしたが、防災リーダーは研修で「自分にもできる」という自信がついていたからこそ、率先して動けたのだと思います。そしてその行動が、まわりの外国人住民にも広がっていきました。

西日本豪雨により浸水や暴風被害を受けた総社市内の様子(画像提供:総社市 危機管理課)

画像提供:総社市 危機管理課

画像提供:総社市 危機管理課

大好きなこの国で、誰かの力になりたい

―外国人防災リーダーは、地域の方々とどうかかわっているのでしょう?

譚:私の所属する人権・まちづくり課では、外国人防災リーダーと連携し、日本人と外国人の地域コミュニティをつなぐ活動も行っています。そのため、自治会の会長や防災関係の団体と一緒に研修を行うこともあります。最初は「この外国人たちは誰?」という反応もありましたが、活動を重ねるうちに、歓迎の声が増えていきました。

やはり、対話を重ねることで、外国人側の人となりを知ってもらうことができます。人となりが伝わらなければ、「外国人は何を考えているかわからない」と思われることもありますが、どんな想いで日本に来て、どんな暮らしをしているのかを知ってもらえたら、お互いの距離も自然と近づきます。

ここ数年で、外国人防災リーダーという役割を超えて、地域に暮らす一人の住人としても、扉が少しずつ開かれていくのを実感します。ご高齢の方々からも「おい、一緒にやろうか」と防災以外の面でも、声をかけていただけるようになったのはうれしい変化です。

―総社市以外の地域とはどのようなつながりがありますか?

譚:私たちが行っているような外国人による防災の取り組みは、全国に少しずつ広がっています。地域によって、行政が主導している所もあれば、外国人住民が主体的に立ち上げた場所もあります。最近は、こういった地域の団体やグループとコミュニケーションをとるようにしています。

具体的には、西日本豪雨の経験をもとに、石川県小松市や京都府京都市などの防災活動に取り組むグループと交流を重ねてきました。また、福井県や三重県の行政担当者とも情報を共有し、宮城県仙台市の団体からは東日本大震災の教訓を学ぶ機会も得ています。

こうしたつながりを広げられていることを、とても心強く感じています。というのも、行政職員は3年ほどで異動になるケースも多く、行政だけで取り組みを続けていくには厳しいこともあります。また、防災の取り組み方も自治体ごとに予算や方針、体制が異なるため、総社市のような行政主導のものをそのままほかの地域に当てはめるのは簡単ではありません。

だからこそ行政・民間のグループ同士が、知見やノウハウを持ちよって協力し合うことで、より継続的に活動していけるのだと思っています。

なにも最初から大がかりな仕組みを整える必要はありません。まずは「災害発生時に困ることは何か」について話し合う場をつくること。総社市での防災リーダーの取り組みが「教えてください」の一言からはじまったように、他地域との連携も、まずは一歩を踏み出すことを続けていければいいと考えています。

小松市国際交流協会と行った外国人防災リーダーの交流(画像提供:総社市 人権・まちづくり課)

画像提供:総社市 人権・まちづくり課

―さまざまな地域との連携構築で大切なのは、はじめの一歩を踏み出すことなんですね。

譚:そうですね。西日本豪雨の際には、他県からたくさんの方々が駆けつけてくれ、私たちも研修で神戸を訪れました。このように、地域を超えて助けあえる社会にしていきたい。そうしたネットワークが全国的に広がれば、「なにかあったときはお互いさま」で支えられる未来が見えてくると思います。

そもそも、多くの外国人は日本が好きだからここに住んでいるんです。文化や日本人の考え方が好きで、日本で暮らしたいと思っている。私自身も日本に来てからもっと日本を好きになっていきました。最初は苦手だった納豆もいまでは普通に食べています(笑)。

日本が好きだから、ここで暮らし、役に立ちたい。そう思っている外国人は、きっとたくさんいます。

池田:私もすでに人生の半分以上を日本で過ごしています。これからも、日本に住み続けるつもりです。日本は夜も安心して歩けるし、働けばお金がもらえる。医療も整っていて、人は時間やルールを守るし、道もきれい。とても住みやすい国です。季節によって食べ物が違うのも幸せですね。

イエ:本当に住みやすいですね。スーパーや市役所や大きな病院といった生活に必要なものがそろっている。ミャンマーの家族は危険な地域に住んでいますが、日本では安心して暮らせます。毎日が楽しいです。

譚:外国人防災リーダーは、市としては多文化共生施策の一つです。ですが南海トラフ地震のような大きな災害が現実味を帯びるいま、「備えが足りていない」と感じる方も多いでしょう。

国籍も言葉も年齢も関係なく、手を取り合い、ともに災害に立ち向かうことが大切だと思うんです。同じ人間として、助け合い、皆で一緒により良い社会をつくっていきたいです。

この記事の内容は2025年9月1日掲載時のものです。

※この記事には、災害の被害状況を伝える写真・映像・証言などが含まれます。被災された皆さまのご心情に、心よりお見舞い申し上げます。読者の皆さまにおかれましては、災害時に「命を守る行動」をとることが何よりも大切です。警報や避難指示、行政の公式発表を必ず確認し、早めの避難・安全確保を徹底してください。

※外国人防災リーダーは、災害発生時の対応や救助活動について研修・訓練を受けており、被災者および救助者の安全に十分配慮した活動を行っています。

Credits

- 取材・執筆

- 河野桃子

- 編集

- 川谷恭平(CINRA,Inc.)

- 画像提供

- 総社市 人権・まちづくり課、総社市 危機管理課