Theme知る

秋田県大館市の映画館「御成座」復活劇。ジブリも認めた絵看板で映画ファンを魅了

- 公開日

映画全盛期の1960年代には全国に7,000館以上あった映画館も、1990年代後半には約1,700館にまで減少。近年はやや回復傾向にありますが、地方では映画館で気軽に映画を楽しむ環境が限られています。

秋田県の北部にあり、忠犬ハチ公の故郷で知られる大館市。JR大館駅近くにある映画館「御成座(おなりざ)」は1952年に開業し、一時代を築きましたが2005年、映画業界の斜陽のあおりを受けて閉館しました。それから9年後の2014年、千葉県から移住した切替義典(きりかえ・よしのり)さん・桂(かつら)さん夫妻の手によって「東北最後の一戸建て映画館」として再開することになります。

移住を決めたときは映画館を運営するつもりはなかったと語るお二人。再開後は地元住民だけでなく周辺地域の人たちも御成座を訪れるようになり、東京など遠方からの集客にも成功。再開からの10年で地域に根ざした映画館として親しまれる一方、スタジオジブリにも認められた手描きの「絵看板」(映画作品の看板)など独自の魅力が注目され、県内外から関心を集めています。

そんな御成座のこれまでの歩みと、多くの映画ファンに愛される魅力に迫ります。

廃墟と化した映画館。「映画館を運営するつもりはなかった」夫婦が再開に踏み出すまで

御成座の外観

受付に立てかけてある手書きの上映スケジュールボード

─大館市に移住された当初は、映画館を運営する予定はなかったそうですね。どのような経緯で御成座を再開させることになったのでしょうか?

義典

本業の電気通信業で、大館市の仕事を請け負ったことがきっかけです。当時は千葉に住んでいたのですが、大館市での仕事が長引き、社員と一緒に生活できるような住居と事務所を探していました。そこで見つけたのが御成座です。

過去に上映した映画のポスターなどが貼られている廊下

義典

かつて映画館だったことは、内覧時にスクリーンを目にするまでは気づきませんでした。内部はものが散乱したままで、外壁にあった「御成座」の文字看板は「座」が落ちていて、まさに廃墟そのものでした。

ですが、駅からも近いので物件としても条件がよく、映画も好きだったので、映画館スペースはホームシアターとして使えればいいかな、くらいの気持ちで借りることに決めました。2階を居住スペースにするため、仕事から帰ったあとなどに少しずつ自分たちで修繕を進めていきました。

桂

御成座を修繕していると、様子をうかがったり、「また映画館をはじめるんですか?」と尋ねてきたりする地元の人が増えていきました。地元の人たちのあいだで「映画館が再開する」といううわさが広まり、いよいよ本当に運営せざるを得なくなったのが正直なところです(笑)。

座席数は約200席。3.5m×8.5mのスクリーンと、アルテック製スピーカー「A-7」「A-5」にドルビーSR-5.1chの音響システムを備える

切替桂さん。義典さんは取材当日、お仕事の都合でオンラインでのインタビュー参加となった

義典

映画館の再開は一筋縄ではいきませんでした。そもそも、建物が映画館として必要な耐震基準を満たしているのか、現在の消防法に適合した構造になっているのかといった確認からはじめる必要がありました。加えて、建物の修繕や耐震工事にかかる多額の費用をどう工面するかなど、解決しなければならない課題がたくさんありました。さらに、当時残されていた映写機がそのまま動くのかもわからず、映画を上映するために必要な映写技師もいませんでした。

結果として映写機は無事に動作することが確認でき、映写技師については現在も勤めている遠藤(健介)さんと運よく出会うことができました。遠藤さんは、御成座に来る前に働いていた映画館が閉館してしまい、映写技師として働ける映画館を探していたんです。御成座で働くために大館市へ移住し、いまも御成座のスクリーン裏の一室で暮らしています。

修繕費用などの資金もどうにか工面することができ、目の前の課題を一つひとつ乗り越え、なんとか映画館を再開できるところまでたどり着きました。

映写室にて。映写技師兼副支配人の遠藤健介さん。以前は東京・新橋にあった名画座「新橋文化劇場」で映写技師を務めていた

地元住民が待ち望んだ映画館「御成座」再開の日。映写室で流れた女性の涙

─2014年7月18日に御成座が復活することになりました。地元民にすれば9年ぶりの映画館再開。どのような反応がありましたか?

桂

営業を再開した日のことは忙しくてあまり覚えていません(笑)。オープニングセレモニーには、当時の人口が約7万人だった大館市でのイベントとしてはありがたいことに、約100名の方にご来場いただきました。ところが、当時映画館のオーナーだった夫は本業で途中から不在という異例のセレモニーとなりました。

オープン後も夫はしばらく出張続きで不在だったので、映画館の運営は任されっぱなし。動き回っていたことしか覚えていません。その後、さまざまな手続きなどで代表本人の対応を求められる場面も多く、夫は電気通信工事の仕事で忙しかったので「それなら私が代表になろう」と。いまは私が運営会社の代表取締役をしています。

売店。昔ながらのシンプルな塩味のポップコーンが人気

義典

ひとつ覚えているのが、オープン初日の慌ただしいなか、一人の年配女性から、映写室を見せてほしいとお願いされたことです。理由はわからないまま、どうぞと映写室にご案内しました。映写室に入った瞬間、その女性がボロボロと涙を流しながら泣きはじめて。

聞けば、大館の隣町で映画館を運営していた方で、旦那さんと一緒に映画館をされていたときの苦労や思い出がよみがえった、と。「オープンしてくれてありがとう」と感謝され、旦那さんの形見である映写機のレンズを譲り受けることになりました。

映写室の小窓から見えるスクリーン

─心温まるエピソードですね。その後、映画上映だけでなく、演劇や落語、音楽ライブ、さらにはプロレスの会場としても御成座を貸し出し、ファンを増やしていきました。どのような考えがあったのでしょうか?

義典

本業が映画館経営者ではないことが、固定観念に縛られることなく、むしろ強みになったんだと思います。地元の方からいろいろなお話をいただくなかで、直感的に「おもしろそう!」と思ったことに、そのまま応えていっただけなんです。

映画ファンではなく「御成座のファン」を増やすことをめざし、10年間一貫して取り組んできました。演劇をやれば演劇ファンが御成座を知る機会となる。プロレスも同じです。さまざまなきっかけで御成座を知っていただき、一人でも多くの人に御成座で映画を観てもらえたらと思っています。

桂

SNSでは、飼っていたウサギの「てっぴー」の影響も大きかったです。「日本で唯一、ウサギを放し飼いしている映画館」として話題になり、てっぴー自身も「ウサギ業界」で1位、2位を争うほどの人気者になりました。てっぴー経由で増えた「御成座ファン」も少なくありません。

ウサギのてっぴー。もともと千葉の小学校で飼われていたが、切替さんの息子さんが千葉から秋田の学校に移る際に譲り受け、御成座のロビーで放し飼いされていた。2021年8月に亡くなったあとも、御成座のお客さまたちから愛されている

御成座から販売されている「めんこいてっぴーカレンダー」(画像提供:御成座)

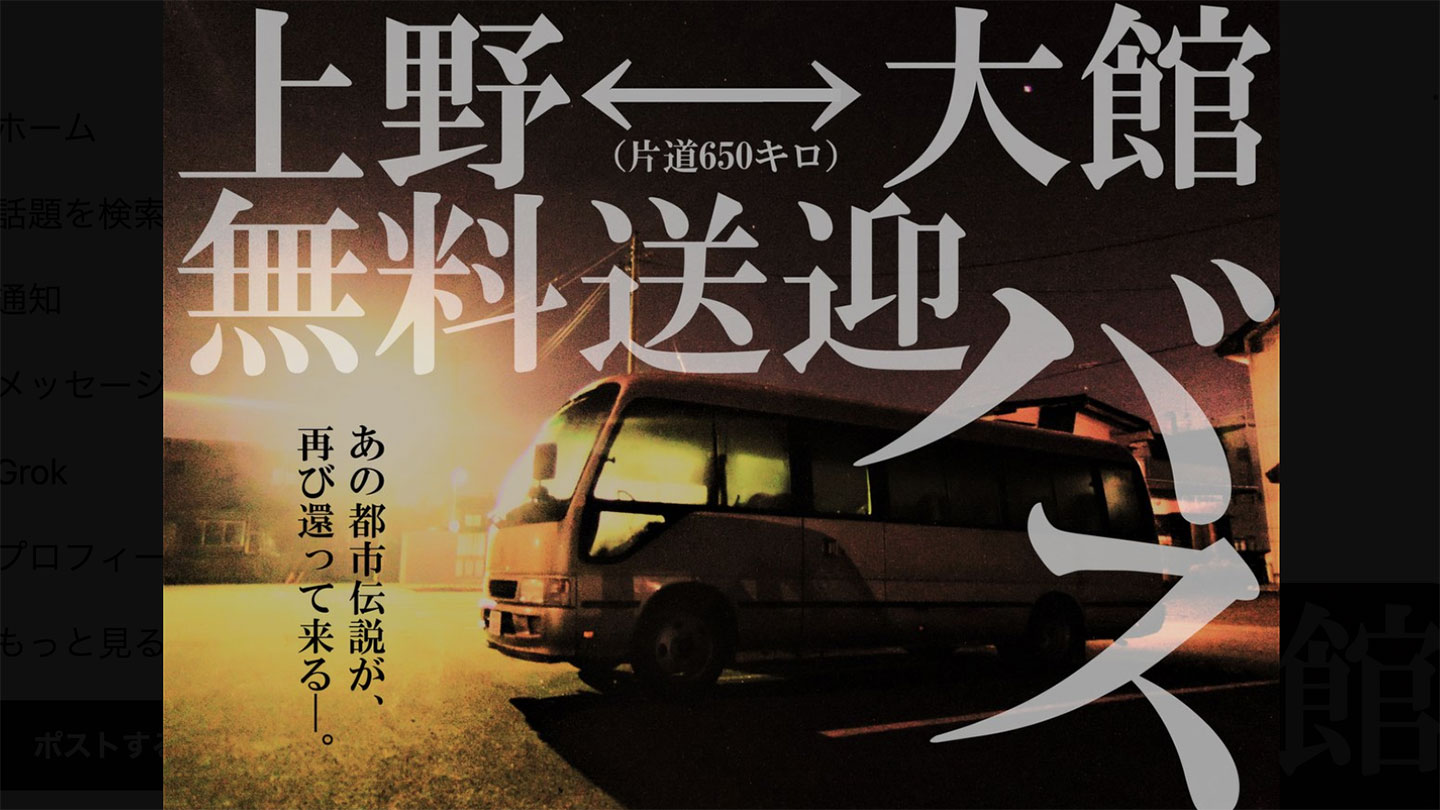

─全国各地からお客さまがお越しになっているそうですが、特に関東圏のお客さまにとってうれしいのが、東京と御成座を結ぶ「無料送迎バス」です。この企画を実施したきっかけはなんだったのでしょうか?

義典

本業では、日本各地を社員たちとバスでまわりながら電気通信工事をしているのですが、出張から秋田に帰ってくる際、ただ戻るだけではもったいないと考えるようになったことがきっかけです。

ちょうどプロジェクターを新調したタイミングだったこともあり、「もっと多くの人に映画を観てもらいたい」という思いから、お客さまをただ待つのではなく、社員を乗せるバスで御成座へ来ていただくというアイデアが生まれました。それで無料送迎という取り組みがはじまったんです。

無料送迎バスの告知(御成座Xより)

桂

この無料送迎バス企画は好評で、常に実施しているものだと思ったお客さまから「いま、やっていませんか?」と現在でも問い合わせが入るようになりました。ここ2年ほどは、「年末にホラー映画を観よう」という企画で無料送迎バスを運行していますが、発表から3日くらいで予約が埋まるほどの人気です。

義典

当初はバス愛好家の方が多く見受けられましたが、上映作品の選定にこだわったこともあり、次第に映画ファンの方も増えていきました。

いまでは老若男女を問わず、一人で、夫婦で、カップルで、友人同士で、親子でと、さまざまな方がいらっしゃいます。「遠方でなかなか来られなかったけれど、ずっと御成座に来てみたかった」といったうれしい声も多く、みなさま御成座への愛情にあふれるお客さまばかりです。

この企画は新たな客層の獲得にもつながり、それまで大館に来たことがなかった人たちが「御成座ファン」になり、その後も大館を訪れてくれています。

桂

なかには無料送迎バスを利用して何度も御成座を訪れてくれた男の子が大館の街を好きになり、移住が実現したという話もあります。

映画監督や俳優も「御成座ファン」に。地元在住の絵師による手描きの「絵看板」

─再開10周年を記念したイベント「座・御成座映画祭」(2024年8月開催)には、井浦新さんが登壇し、それ以降も映画関係者が舞台あいさつにやってくるようになりました。

桂

井浦さんはサプライズで来てくださいました。映画監督を通じて井浦さんが「御成座へ行きたい」とおっしゃっていたと聞いてはいたのですが、こちらとしては特に予算もありませんでしたし、あいまいなお返事しかできていなかったのですが……。当日になって井浦さんが「今日はプライベートです」と来てくださり、舞台あいさつをしてくれました。

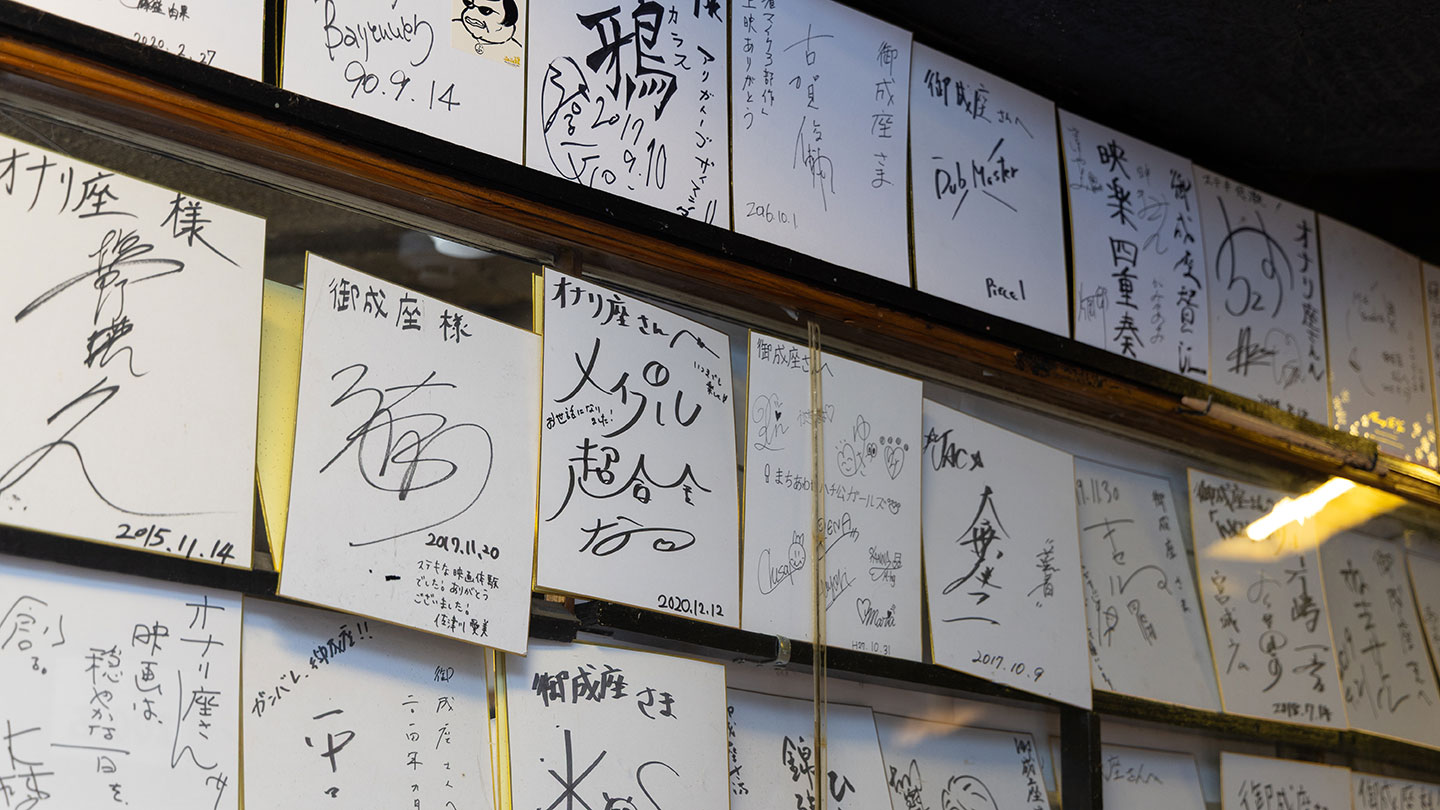

井浦さんのほかにも、たくさんの映画関係者や著名人が御成座を訪れている

義典

いまはサブスクで映画を簡単に観られる時代。映画館の閉館が相次ぐなかで、映画館そのものが貴重な存在となり、最近では、過去に観たことのある作品でも「映画館で観たい」と足を運ぶ人が増えています。映像や音響など、映画館ならではの臨場感や、同じ空間で人々と映画を共有することに価値を感じる人が増えてきたためです。

御成座も、そうした「体験を味わいたい」と思ってもらえる映画館のひとつとなり、メディア露出もあったおかげで、全国から来館していただけるようになりました。

お客さまだけでなく、俳優さんや映画監督さんまでも「御成座に行きたい」という気持ちになってくれたことは本当にありがたい話です。「手描きの絵看板をつくってもらえてうれしい」といった声もあり、井浦さんのように御成座へ来てくださる方には感謝の気持ちでいっぱいです。

取材当時の上映作品『侍タイムスリッパー』の絵看板。かつて多くの映画館で見られた「手描きの絵看板」は、映画館の顔として掲げられ、観客の作品への期待感を高めていたが、印刷技術やCGが普及した現在ではほとんど見かけなくなってしまった。映画に対する熱量や、映画館側の作品を届けたいという思いがダイレクトに伝わる、手描きの絵看板を目当てに御成座を訪れるファンも少なくない

─絵看板は御成座名物として話題を集めていますが、もともと計画されていたことなのでしょうか?

桂

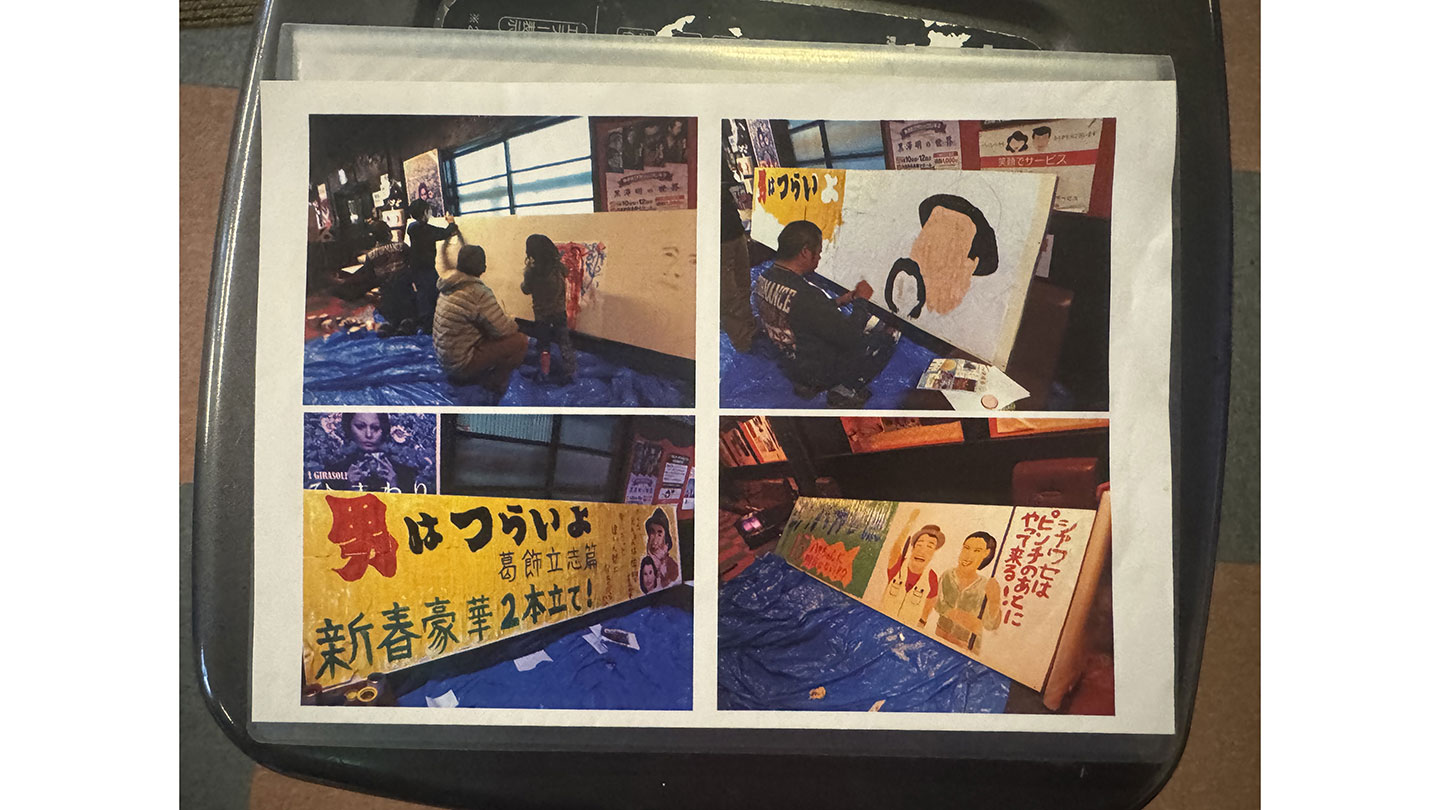

全く計画していません(笑)。映画館の裏に残っていた昔の絵看板を見つけたのをきっかけに、「やっぱり映画館といえば絵看板だよね」という話になりまして。ちょうどお正月に『釣りバカ日誌』と『男はつらいよ』の2本立てを上映するタイミングだったので、絵看板を掲げようということになったんです。

ただ、予算がなくて外部に依頼することもできず、自分たちで描くことにしました。たまたま居合わせた地元のお客さまにも声をかけて手伝っていただき、なんとか完成させたのが最初の絵看板です。

『釣りバカ日誌』と『男はつらいよ』の絵看板制作の様子(画像提供:御成座)

桂

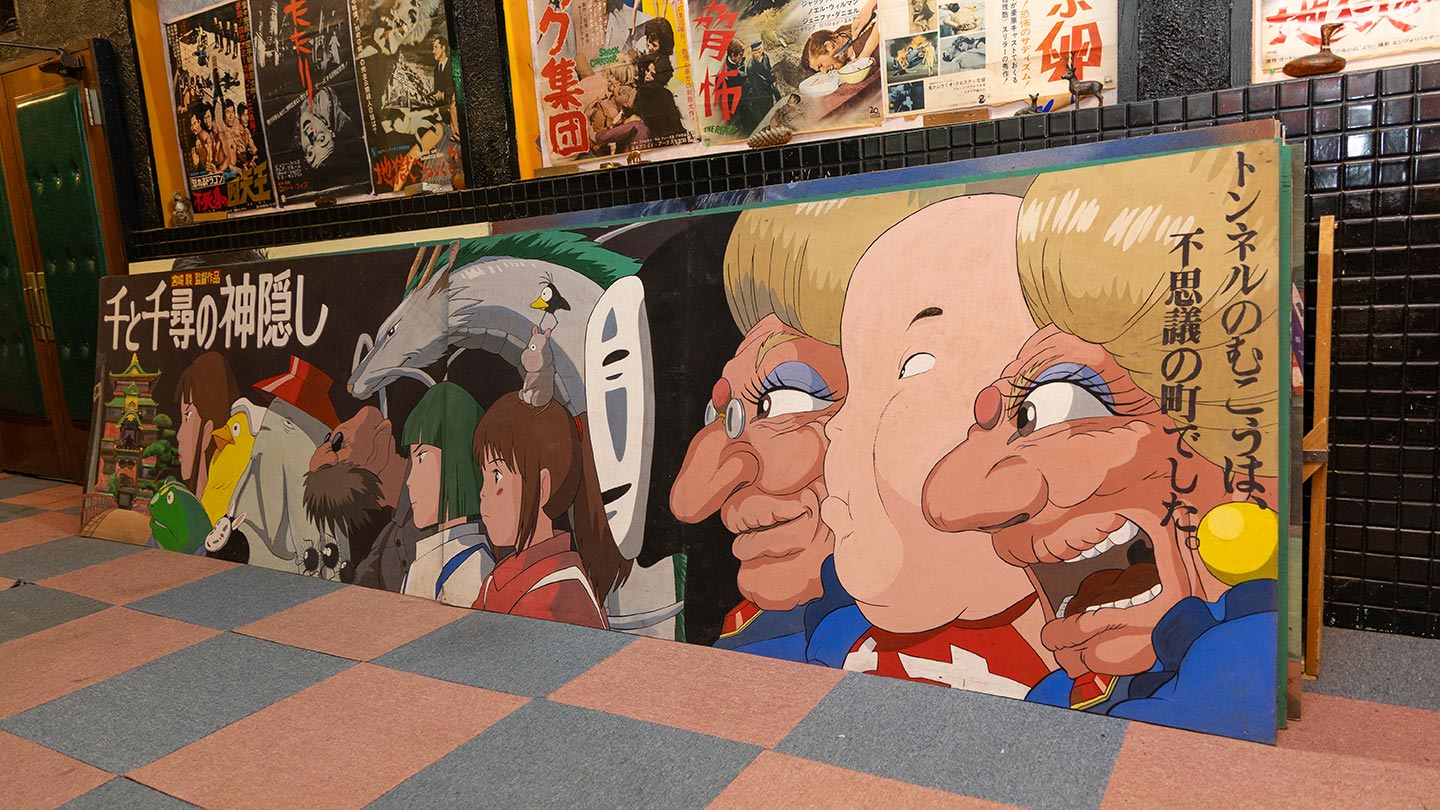

出来は本当にひどかったと思います(笑)。それを見た大館市に住む現在の絵師・仲谷政信さんが「私も描いてみたい」と声を掛けてくれたんです。

仲谷政信さんが描いた『千と千尋の神隠し』の絵看板

『もののけ姫』の絵看板(一部)

絵看板にはいつもどこかに、ウサギのてっぴーにちなんで、ウサギのモチーフや隠れキャラが描かれている

義典

仲谷さんは大館出身で、東京のデザイン会社に勤めていた経験のある人でした。大館にUターンし、デザインとは関係ない仕事をされていましたが、絵看板を描くことが子どもの頃からの夢だったそうで、長年の憧れが叶ったとおっしゃっていました。

2020年10月に『風の谷のナウシカ』を上映した際の絵看板が、スタジオジブリの担当者の方の目にとまり、展覧会『アニメージュとジブリ展』(※)で展示したいというオファーをいただきました。「まさか、あのジブリから!?」と驚きました。この展覧会をきっかけに、絵看板を目当てに来てくださる「御成座ファン」も増えています。

※:鈴木敏夫プロデューサーが雑誌『アニメージュ』(徳間書店)で編集者として活躍していた1978年創刊当時から80年代に焦点を当て、スタジオジブリの原点に迫る展覧会。2021年4月に東京で初回が開催され、大阪、福岡、名古屋など全国を巡回したのち、現在は海外も巡回している。

『風の谷のナウシカ』の絵看板と絵師・仲谷政信さん。この絵看板は取材時、スタジオジブリの海外での展覧会で展示されるため「出張中」だった(画像提供:御成座)

「東北最後の一戸建て映画館」として、地域の映画文化の灯を絶やさぬために

─地域の映画館の役割と魅力は何だと考えますか? また、御成座は地域にとってどんな存在でありたいですか?

義典

目的が映画だけだと来る人が限られてしまうので、いろいろな人に気軽に立ち寄ってもらえるような場所にしていきたいです。地元の方が映画を楽しんだり、ちょっと立ち寄って人と交流できたり。そんな、日常に根ざした居場所になれたらうれしいです。その一方で、御成座は観光スポットではありませんが、「大館まで来たのだから寄ってみようかな」と思ってもらえるような場所にしたいという夢もあります。「映画を観るわけではないのですが、見学に来ました」という方も大歓迎です。

桂

いまでは御成座が「東北最後の一戸建て映画館」になってしまいました。だからこそ、この地域で長く映画館を続けていくことが大切だと考えていますし、私たちの目標でもあります。映画をつくっている人たちは、少しでも多くの人に観てもらいたいという思いを持っています。私たちには、そんな映画製作者たちの「熱」がこもった映画を1本でも多く上映したいという想いがあります。めざしている方向が一緒だからこそ、何か新しいつながりが生まれるのかもしれません。

─最後に、これから映画館の運営をはじめようと考えている人や地域を盛り上げようとしている人たちに向けて、メッセージをお願いします。

義典

私は映画館のオーナーでありながら、これまで自分が上映したいと思った映画は1回しか上映したことがありません。どうも私の映画の趣味は「御成座向き」ではないようで(笑)。ホームシアターとして使うという夢はまだ実現していませんが、こうして映画館を10年続けられたことには感謝しかありません。

御成座は古く、いまある映写機が壊れてしまえば上映はできなくなるし、建物の老朽化が進んで営業を続けられなくなることもあるかもしれない。だからこそ、支えてくれる人たちや映画関係者たちと一緒に、これからもできる限り長く、御成座を続けていきたいと思っています。

桂

地方であればあるほど、映画館の運営にはさまざまな困難が伴います。それでも、好きな映画を近くの映画館でいつでも楽しめるという文化があることは、とても貴重なことだと私は思います。

地域の内にも外にも応援してくれる人は必ずいます。その期待に応えられるように行動し続けることが、私たちのような小さな映画館の運営者にとっては大切なのかもしれませんね。

この記事の内容は2025年4月23日の掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 工藤健

- 写真

- 近藤孝行

- 編集

- プレスラボ、CINRA,Inc.