Theme知る

防災訓練に1日4,000人も参加?帯広・建設会社が語る防災を自分ごとにする重要性

- 公開日

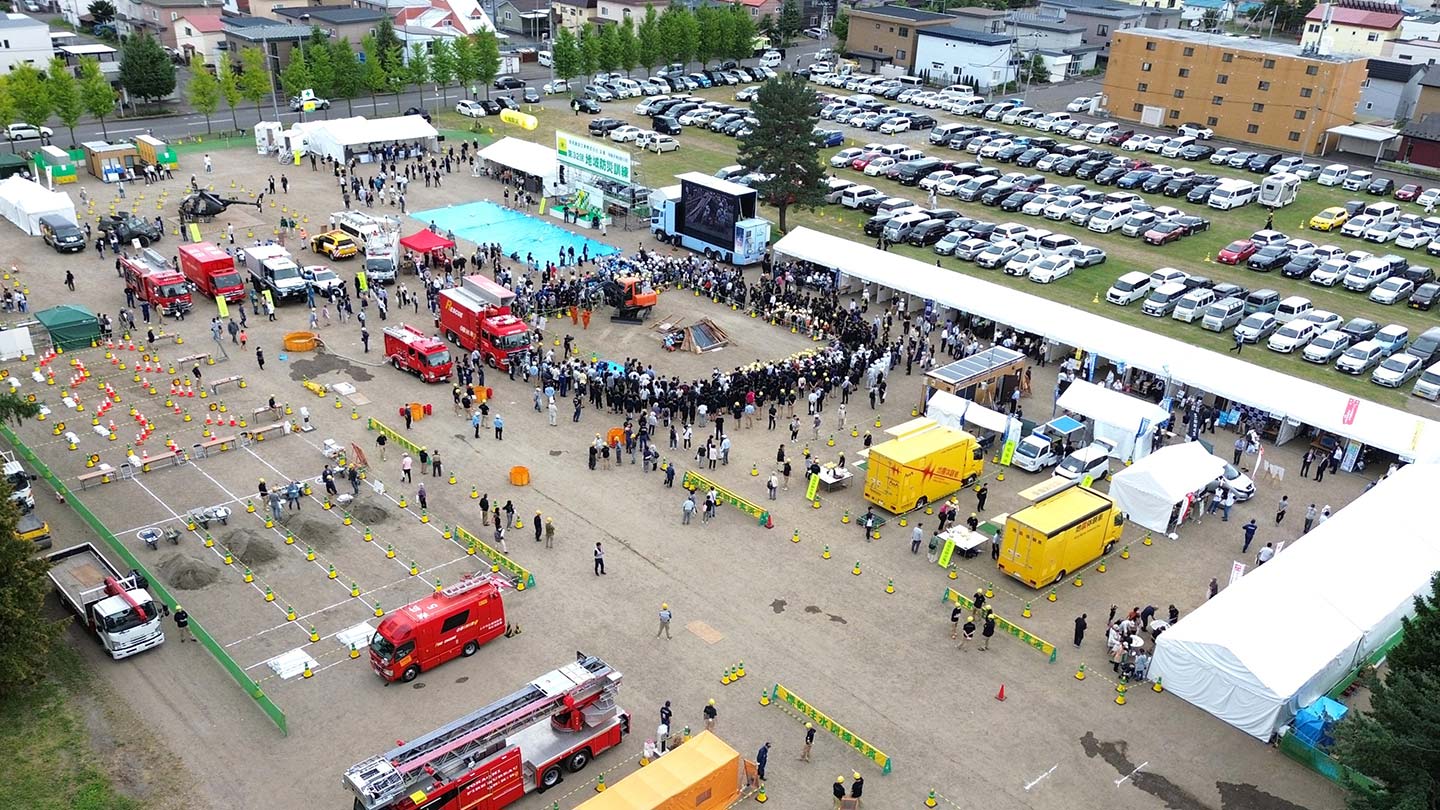

2024年9月11日に北海道・帯広市内で行われた『第32回地域防災訓練』。この防災訓練には、未就学児や学生から高齢者まで、約4,000人の地域住民が参加しました。この訓練を第1回から主催しているのは、同市に本社を置く宮坂建設工業株式会社。社内防災訓練としてはじまった取り組みが、いまでは地域全体の防災意識を高める一大イベントとして発展しています。

地元のいち企業が、なぜ地域を巻き込んだ防災訓練に取り組むのか。そして、どのようにして地域の防災意識を高め続けてきたのでしょうか。今回は、同社の4代目社長・宮坂寿文さんにお話をうかがいました。

地域に根ざした「防災企業」。帯広で高まり続ける防災意識

—宮坂建設工業が建設業にとどまらず、「防災企業」として発展してきた歴史を教えてください。

宮坂

弊社は2025年で創業103年を迎えます。私で社長は4代目です。創業者は私の祖父で、3代目が私の父なのですが、祖父も父も帯広市消防団長を務めていました。私も現在、消防団長を務めていて、北海道消防協会十勝地方支部長も兼任しています。

私自身、幼い頃に2度、水害を経験しました。そのとき、近隣の町内会の方々が弊社の社屋に集まって、ご飯を食べていたことが記憶に残っています。当時は、社員と消防団が協力して、建物内の浸水対応や、避難してきた方への炊き出しなどをしていたそうです。このように地域と協力し合う文化が会社のなかに根づいており、現在まで地域企業として歩んできたわけです。

加えて私たちは普段、建設業に従事しながら、発災時には24時間体制でいつでも迅速に出動できる態勢を整えています。そういう姿勢や歴史があるので、自治体からも信頼いただけていると思います。

発災時には「災害対策本部」を設置し対応にあたる。防災訓練では本番さながらにシミュレーションを実施

—防災訓練も長年実施されているそうですが、その経緯をうかがえますか?

宮坂

防災訓練を行うきっかけとなったのは、1993年に発生した釧路沖地震です。当初は社員と協力会社で行っていましたが、2003年の十勝沖地震を機に、地域住民参加型防災訓練として行うようになりました。十勝沖地震の最大震度は6弱。広い範囲で道路・橋梁・築堤・住宅などに甚大な被害を受けました。そこで、普段から地域の方が災害へ備えられるように、地域住民参加型として実施することにしたのです。

現在は市の関係者や大学、自衛隊、気象庁、民間企業など、地域のたくさんの関係機関や企業が協力してくださっています。また、弊社の防災訓練は地域の小学校や高校のカリキュラムにもなっていて、子どもたちもたくさん参加してくれています。

—2024年に行われた地域防災訓練には、約4,000人もの地域住民が参加しています。訓練ではどんなことが行われているのでしょうか。

宮坂

2024年に実施した訓練では、がれきを撤去して建物に取り残された人を救出する訓練や、土のうをつくったり積んだりする水防訓練、消火訓練、応急処置や救護の実演、地震体験車の試乗、避難シミュレーションゲーム、防災グッズ・パネルの展示など、多岐にわたる訓練を行いました。炊き出し訓練では、弊社の社員がつくった約2,800食の「宮坂カレー」を地域の方々に完食していただきました。

指導のもと、土のうづくりを学ぶ学生たち

炊き出し訓練の一環でふるまわれる、宮坂建設工業の社員がつくった「宮坂カレー」。これを目当てに参加される方も

宮坂

「約4,000人」もの多くの方に参加いただいていることからもわかるように、地域の防災意識は、年々高まっていると実感しています。災害はいつ来るかわからない、おそろしいもの。日頃から自分の身は自分で守ること、いざというときには、ともに助け合うことが求められます。だからこそ、訓練を通じて五感で体験して慣れておき、「そのとき」どうすべきかを知っておくのです。机に座って教わるよりも実感として身につくので、知識だけでなく、感覚的にも理解することができます。

訓練に参加された方々からは「宮坂さん、防災訓練よかったよ」「勉強になりました」「楽しかった」「孫が喜んでいました」といった声を多くいただきます。ここの訓練に参加すれば、消火活動の実演や地震体験、非常食の試食など、災害時に役立つさまざまなことに触れられるので、多くの方がイベント感覚で気軽に参加してくださっています。

とはいえ、防災訓練はあくまで「緊急事態に備える場」。訓練へ参加するハードルは下げつつも、本来の目的を見失わないよう、しっかりと線引きをしています。

防災訓練にて、親子で地震体験車に乗り込み、揺れを体感する様子

とかち広域消防局帯広消防署による、重機を使用したがれき救出の実演

—防災訓練には、当初からたくさんの方が参加していたのですか?

宮坂

防災訓練を公開した当初は数百人規模でしたが、徐々に参加者が増え、現在に至ります。より充実した防災訓練をめざし、私たちは行政や地域の企業にも地道に声をかけ続け、一緒にやってくれる仲間を年々増やしてきました。そのなかで「地域の方に役立つ訓練にするため、どんな視点や経験を伝えるべきだろう?」と考え、訓練内容の充実や参加者拡大に向け、少しずつ取り組んできたのです。

最初はもちろん、うまくいかないこともありましたし、地域の方に理解してもらうまで時間がかかりました。しかし自分自身の経験はもちろん、東日本大震災や広島県土砂災害、北海道胆振東部地震などのボランティア活動に参加するたびに思いますが、間違いなく防災は地域にとって重要なことです。

創業者の遺訓に「世の為人の為につくせ」という言葉があります。互助奉仕の精神で事業を行うことは会社の基本方針です。私たち建設業はいわゆる受注産業。普段やらせていただいている公共事業や大きな民間のプロジェクトは、地域の方の理解を得ながら進める必要があります。ですから、私たちの会社が存続できているのは、地域のみなさまのおかげであり、防災に取り組むことは地域への恩返しだと考えています。働く社員にとっても、地域の方々に感謝されることはやりがいにつながります。

「防災」を町の合言葉に。地域のつながりを深め、インフラ整備で地域を強くする

—ほかに地域防災の一環で取り組んでいることはありますか。

宮坂

本社には防災センター棟があり、非常時には約1,300人に3日間供給できる食糧などの備蓄を整えています。加えて、予備の水源や電源も確保。北海道では冬の寒さ対策はもちろんですが、近年は夏も暑く、停電して空調が使えなくなると命にかかわるリスクもあります。地域住民の方には「何かあったらここに来ればいい」と思っていただけているようです。

2021年の春に新社屋を竣工した際、敷地内に建てた防災センター棟の外観

宮坂

それから、2015年より「親子防災教室」も主催しています。2024年7月の実施時には、約700人にご参加いただきました。当日は、帯広消防署の応急手当指導員を招き、模擬AEDを使用した救急蘇生のレクチャーをはじめ、身近な日用品を活用した応急手当の方法や、AR(拡張現実)技術を用いた洪水体験など、さまざまなプログラムを実施。また、2024年から北海道大学のご協力のもと、災害シミュレーションの新たな試みとして、立体的な地形モデルに雨の降り方や雲の流れをプロジェクションマッピングで再現した展示も行いました。

親子防災教室を開催することになったきっかけは、2014年8月に発生した広島市北部の土砂災害。炊き出しのために避難所を訪れた際、女性や子どもたちも積極的に支援活動に取り組む姿を目の当たりにしました。その経験から、防災教育をはじめとするソフト面の支援の必要性を強く感じ、翌年の2015年より、本イベントを開始したのです。現在では、防災訓練と同様に、防災意識を高めていただくこと、災害時に少しでも役立てていただくことを目的として、毎年実施しています。

「親子防災教室」にて、ラップを活用した足首の応急手当を行う親子

—建設業として災害時の復旧工事にも対応されており、2016年の日勝峠の台風災害時には、ドローンを使って復旧されたとうかがいました。こういったICT技術は、以前から導入されていたのでしょうか。

宮坂

弊社は比較的早くからICTを取り入れていました。もともとドローンは、海岸の法面(切土や盛土により作られる人工的な斜面)を測量する際に使用しており、それを応用しました。

2016年に北海道に上陸した3つの台風による被害で、日高町と清水町を結ぶ日勝峠は道路の崩落や落橋、盛土の崩壊などが発生し、大変な状況でした。さらに日勝峠は濃霧が発生しやすい場所で、当時は視界が悪く、足場もない状態。そこでドローンを使って測量し、復旧工事を行いました。現在では、工事に使用するほか、ドローンに赤外線温度センサーを搭載し、ダムの放流時に川のなかに人がいないかを点検する業務にも活用しています。

また、今後は働き方改革を進めていくためにも、ファクトリー化に注力していきたいと考えています。たとえば、作業終了後も機械が稼働し続け、万が一のトラブルが発生した際には、手持ちのスマートフォンに通知が届き、遠隔操作で確認・対応できる仕組みをめざしています。このようにICTを積極的に活用することで、業務効率の向上を図るとともに、災害発生後の復旧にも効果的に役立て、住民のみなさまの暮らしを守っていきたいと思っています。

建設作業の現場でドローンを操縦している様子

「親子防災教室」でもドローンの体験ブースを用意している

—防災に関して、いま宮坂さんが課題に感じていることは何でしょうか。

宮坂

2025年1月末に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故で、大きく取り上げられるようになったインフラの安全性です。下水道管やトンネル、道路橋などの「社会資本」は標準耐用年数が50年といわれています。この年数を超え、老朽化する社会資本は今後増えていくことが見込まれています。道路や通信はもちろん、水道や電気といったインフラは、生活に欠かせません。事故が起きてしまってからでは遅いのです。行政任せにせず、普段から何か異変が起きていないか、自分たちも意識しなければなりません。(参考記事:なぜインフラの老朽化は起こるの?日本の現状と私たちが持つべき意識を有識者に訊く)

私たちの場合、たとえば道路工事を請け負う際に、周辺のインフラが劣化していないかを確認し、行政に情報を提供することができます。そういった本業である建設業を通じたインフラ整備も防災の一環として捉え、責任を持って行っており、こうした取り組みが国の掲げる「国土強靭化」にも貢献できると考えています。

また、地域のインフラを預かるいち企業として、地域住民のみなさまにも危機意識を持っていただきたいと思っています。国を強くするには、まず地域を強くしなければいけません。地域における私たちの役割は、防災訓練を通じて地域のつながりを深めること。公共事業を請け負っている会社だからこそ、今後も帯広をはじめ、北海道のみなさまと共創関係を築いていきたいと思っています。

防災訓練にて、水消火器を使用した消火訓練を行う子どもたち

自分たちの町は自分たちでまもる。地域から防災意識の輪を広げていく

—「防災企業」として、今後どのように防災活動に取り組まれていくのでしょうか。

宮坂

私がキーワードとして掲げているのは「町内会」です。ある町内会では、地域住民の方々が「災害時に水をどう確保するか」を真剣に考え、ペットボトルの水をわけ合う取り決めをしたり、井戸を復旧させたりといった取り組みも行っています。自分たちの町は自分たちで守る、これは防災の基本原則です。

その第一歩として、まずは町内会を通じて防災についての知見を共有し、それを家庭に持ち帰って、学んだことを若い人に伝えてもらいたいと考えています。こうして、まずは家族や身近な人からはじまり、次に友人、その家族……と、防災意識の輪を少しずつ広げていけたらと思います。

「親子防災教室」にて、帯広消防署の応急手当指導員を招いて実施した救急蘇生講習の様子

宮坂

今後は、北海道開発局や北海道庁をはじめとした関係官庁に対して、インフラの現状を伝え、整備していけるよう働きかけたいと考えています。日本の人口は減少傾向にあります。だからこそ、いまのうちに社会基盤が長持ちするように整備し直す必要がある。私たちはそこに貢献していきたいと思っています。

—防災を自分ごととして考えるのは難しいと感じる人も多いと思います。どうすれば良いのでしょうか。

宮坂

まずはシンプルに「自分の住んでいる町は災害が起きたらどうなるだろう?」「私が住んでいるマンションは大丈夫?」など、身近なところから考えるとよいと思います。そのように少し真剣に目を向けてみると、自分がいかに防災に対して、漠然ととらえていたかがわかるはずです。

これまでの防災訓練のなかで、特に印象に残っているのは東日本大震災後に実施した訓練。参加者のみなさまの表情が、明らかに違っていたように感じました。未曾有の震災を経験したからこそ、災害に対して真剣に考え、自分にも関係することであると感じてくださった方が多かったのだと思います。

私は子どもの頃、ボーイスカウトに参加していたのですが、ボーイスカウトのモットーは「備えよ常に」。社会活動とは、災害という敵を前にした「戦い」です。この先、私たち一人ひとりが真摯に防災と向き合わなければならない時代がくると思います。だからこそ、いま備えてください。

この記事の内容は2025年3月26日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 渋谷唯子

- 画像提供

- 宮坂建設工業株式会社

- 編集

- exwrite、CINRA, Inc.