ThemeProjects

eスポーツ×高校生がもたらすミライ。地域活性化や人材育成への貢献の可能性を探る

- 公開日

コンピューターなどを使ったオンラインゲームをスポーツ競技ととらえて行う「eスポーツ」。いま、若者を中心に発展している市場として世界中で注目されています。

長野朝日放送では、eスポーツが日本の都市部や地方でどのように取り組まれているかを取材し、「地方から考えるeスポーツのミライ」と題して2024年11月23日に1回目を放送。その一部をLumiarchでも紹介しました(*1)。

そして、2025年2月8日には2回目の放送も実施。主に高校生の部活動の様子や地域で普及させるための取り組み、全国大会の様子などを放送しました。今回も当番組の内容を一部ご紹介します。

メイン画像:『第2回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権』の『League of Legends』部門で優勝したルネサンス高等学校横浜キャンパスの生徒たち(画像提供:NASEF JAPAN)

(*1)1回目の放送の記事:eスポーツの魅力とは?東京、横須賀、長野の取り組みから街おこしの可能性を探る

工業高校の強みを生かし、プレー環境を整える。長野県「松本工業高等学校」の取り組み

長野県松本市にある「松本工業高等学校」は、1939年の創立以来、地域の工業教育を担う歴史ある学校です。2024年度は524人の生徒が在籍。日々勉学に励んでいます。

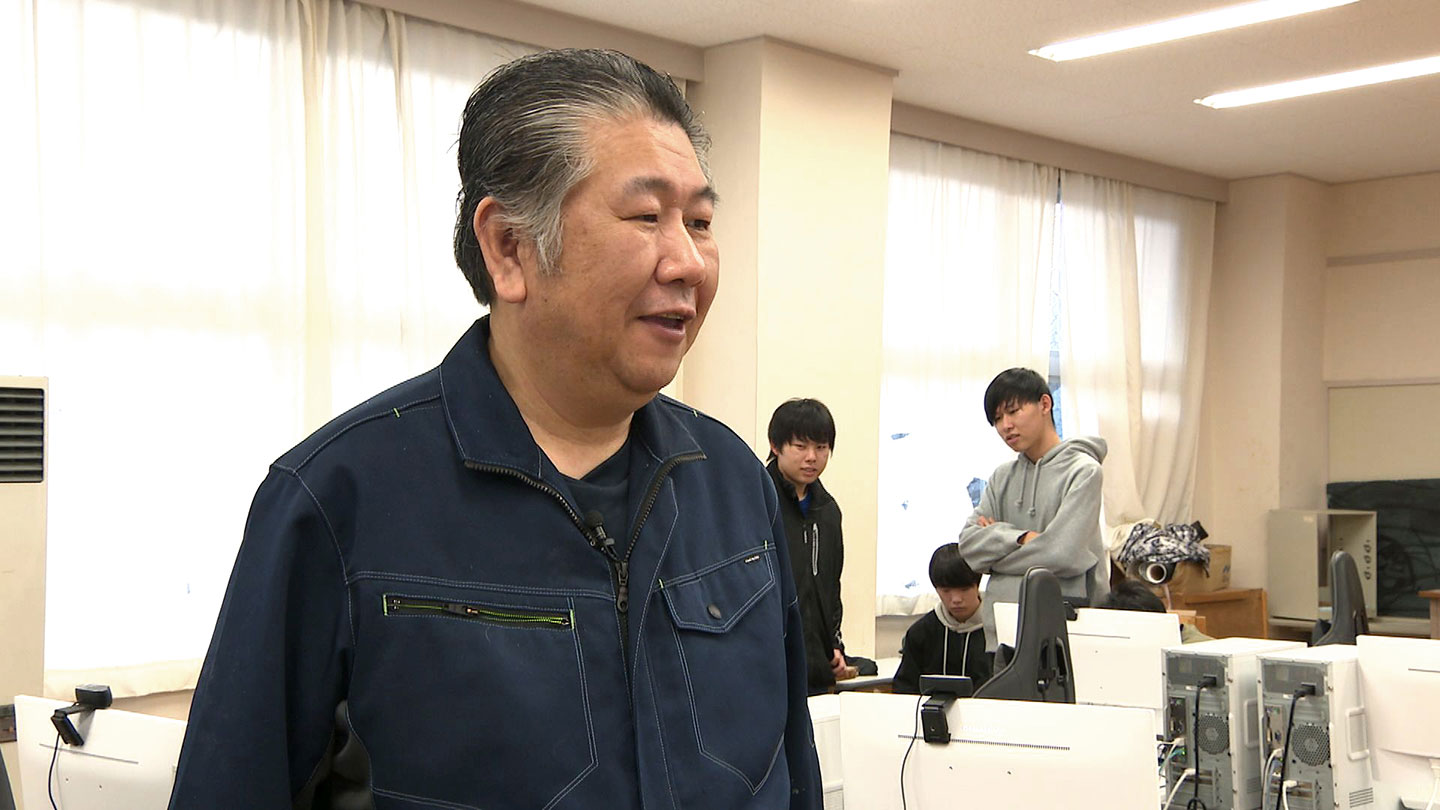

今回、同校の電子工学部の活動である「eスポーツ班」を訪問。同校の卒業生で、eスポーツ班の立ち上げから顧問を務める教諭の三澤実(みさわみのる)さんに話を聞きました。

三澤

電子工学部には2024年度で約70人の生徒が所属しています。そのなかで、別の班と掛け持ちをする人も含めてeスポーツ班のメンバーは約60人です。

電子工学部「eスポーツ班」顧問の三澤実さん

部活動としてeスポーツに関わる生徒の数は県内の高校でも突出しているといいます。なぜ電子工学部でeスポーツに取り組みはじめたのでしょうか。

三澤

工業高校ですので、パソコンのプログラミングソフトを使ってゲームをつくる活動は以前から電子工学部で取り組んでいました。その活動のなかで毎年『東京ゲームショウ』を見学し、新しいゲームのネタなどを探していたのですが、ある年からeスポーツの展示がはじまって。見てみるとものすごくおもしろかったんです。まるでスポーツ中継を見ているような感覚でした。

ゲームをつくるには多くの技術や知識が必要です。そこで、「eスポーツをプレーするのなら取り組みやすいのでは?」「ゲームのおもしろさを実感するところから、興味をもってもらうのもよいのでは?」と思い、eスポーツ班を設立しました。

2018年「eスポーツ班」が設立された当時の活動の様子(写真提供:松本工業高等学校)

eスポーツで使用されている高性能パソコン(授業やほかの活動でも使用)

松本工業高校にeスポーツ班が設立されたのは2018年。これは、国内でeスポーツの普及が加速した時期と同じタイミングです。県内でもいち早く取り組みをはじめたため、当初はパソコンの確保など苦労もあったそう。しかし現在では高性能パソコン80台が導入され、使用できるようになりました。

とはいえ通信回線の面ではさらなる高速化が必要であり、まだ課題もあります。そこで、活かされたのが工業高校の強み。現状の通信環境でも安定してゲームが行えるよう、生徒自らが配線方法を考えるなど、整備しているといいます。さらに設立から7年、地域のみなさんにeスポーツへの理解を深めてもらう活動も続けています。

三澤

eスポーツとゲームとの違いは、競技として、またはアスリートとして取り組んでいるか、ということだと思います。そうすると大切になるのはチームワーク。みんなで協力し合い大会で勝利するなど、目標に向かうためにはどうしたらよいか常に工夫をしていくところがeスポーツの良いところです。

eスポーツに取り組むうえで目標にしていることは2つあります。ひとつは設立当初から目標にしている、大きな大会に出場し優勝すること。もうひとつは「長野県eスポーツ連合」などと協力して普及活動にも取り組むことです。

具体的には文化祭や地域のイベントなどで生徒がデモンストレーションを行い「eスポーツはこういったもの」とみなさんに知ってもらうような活動をしています。

部活動に取り組む「teamFreaks」のメンバー

取材日に活動していたのは「teamFreaks(チームフリークス)」のメンバー6人。FPS(一人称視点シューティングゲーム)と呼ばれるゲームの『VALORANT(ヴァロラント)』に取り組んでいました。このチームは、2024年6月開催のeスポーツ全国大会の中部ブロック代表決定戦で8位になるなど、大会にも積極的に参加し、実績を残しています。

チームの中心人物として活動するのが3年生の佐々木楓貴(ささきふうき)さん。佐々木さんがeスポーツと出会ったのは中学生の頃。高校でも3年間、一生懸命取り組んできました。

佐々木

3年間取り組んできたなかで、年齢や経験の違いによる知識量の差から意見が食い違い、言い合いになってしまうこともありました。そういったときどのように解決するのか、メンバーの意見を聞きながら今回は誰の見解を取り入れるのかなど、考えて進めていくことがとても大変でした。

そこで、意識的にメンバーとコミュニケーションを図った結果、お互いの理解が深まり、チーム一丸で勝利に向けて取り組むことができました。その過程で、仲間同士に深い絆も生まれていると感じています。

3年生の佐々木楓貴さん

eスポーツの活動を通して育まれるのは仲間同士の「絆」。eスポーツ研究の第一人者、筑波大学の松井崇助教も、柔道やラグビーなどのスポーツ競技を行う際に分泌される「絆」を形成するホルモン・オキシトシンが、対面で対戦するeスポーツにおいても分泌されることを研究で明らかにしています。フィジカルスポーツ同様の身体的反応を持つことが科学的にも示されるeスポーツは、若い世代が人間力を形成していくことにつながるものとしてとらえることができるのではないでしょうか。

今後、さらなる高みを目指して、松本工業高校eスポーツ班の挑戦は続きます。

長野県伊那市の高校生が切り開く、eスポーツが普及するミライ

2024年11月9日、長野県伊那市の中心市街地ではじめての「17(いな)とりどり祭(まつり)」が開催されました。このイベントは、市内の高校に通う2年生の生徒が中心となり企画。年々寂しくなりつつある中心市街地に、賑わいをふたたびもたらしたいという生徒の思いからはじまっています。

『17とりどり祭』の様子

市内の会場にはアクティビティエリアなどが設けられ、着物を着てお茶を楽しむことができるブースや、世界にひとつだけのオリジナルキャンドルがつくれるブース、さらにはキッチンカーやフリーマーケットなど、さまざまな店舗や体験コーナーなどが並びました。

なかでも若い世代を中心に人気だったのが、「e17スポーツ大会」のブースです。この担当者のひとり、伊那弥生ケ丘高等学校2年の穴澤悠斗(あなざわゆうと)さんにお話しをうかがいました。

穴澤

ここは、自分たち高校生が自ら考えてつくったeスポーツ大会のブースです。参加されたみなさんが、eスポーツを通して交流できるような場所にしました。

私たちの世代やそれよりも若い人の多くはゲーム好きですので、eスポーツのブースを出したら若い人が集まってくれるのではないかと思ったんです。

伊那弥生ケ丘高等学校2年の穴澤悠斗さん

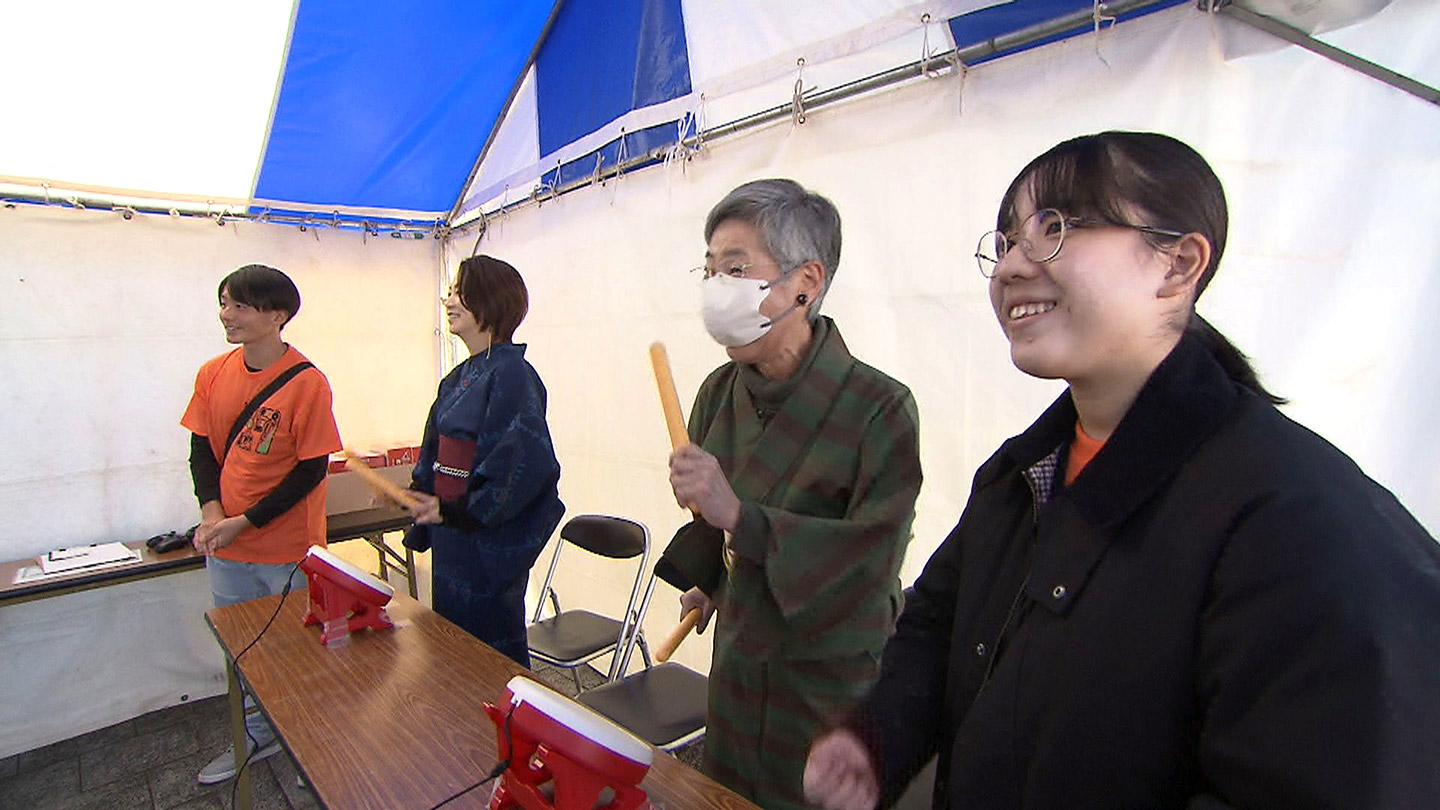

「e17スポーツ大会」のブースには、はじめての人でも体験しやすいよう家庭用のゲーム機を使ったレースゲーム、そしてゲームセンターでもおなじみ、老若男女問わず人気の『太鼓の達人』が用意されていました。穴澤さんと同じくブースを担当した、伊那北高等学校2年の柄澤小春(からさわこはる)さんにもお話を聞きました。

柄澤

私は、運営中にゲームのやり方が分からない方へサポートもさせていただきました。同世代以外の人に教えることは普段あまりないので、新鮮で楽しい経験でした。eスポーツをしたことがない人にまずは触れていただきたいと思っていたので、今日の体験がきっかけとなり、eスポーツをもっと楽しみたいと思ってもらえれば嬉しいです。

『太鼓の達人』を指導する柄澤小春さん(写真右)

同世代やそれよりも若い人をターゲットにしたeスポーツの大会とのことでしたが、体験に訪れた人の年代はさまざま。子どもから年配の人までブースは終日大人気でした。

『太鼓の達人』を体験した未就学児のお父さんからは『太鼓の達人』は小さな子どもたちでも楽しむこができました。子どもに参加させてみたことでeスポーツを身近に感じることができました」との感想もいただきました。

太鼓の達人を体験する未就学児とその父親

地域に賑わいをもたらしたいとの思いで取り組んだeスポーツの大会。担当した穴澤さんは、eスポーツが地域に普及していく可能性も感じたようです。

穴澤

今回、想像していたよりたくさん人に来場してもらうことができ、eスポーツに対するみなさんの関心の高さを感じることができました。開催する前は同世代の参加者が多いのかなと思っていましたが、年配の人などにもたくさん参加していただけたことは予想外でした。多くの世代でeスポーツの交流ができてとても嬉しく思います。

今後もわれわれ若い世代が中心となってeスポーツで地域活性化に取り組んでいければと思っています。

レースゲームを楽しむ参加者の子どもたちと指導する穴澤さん

高校生が切り開く長野県のeスポーツ普及のミライ、今後の活躍が楽しみです。

『NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権』で真剣に取り組む生徒のパワーを実感

2024年12月28日、『第2回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権』の6ある競技タイトルのひとつ『League of Legends』部門の全国決勝が、東京・品川プリンスホテルで開催されました。

eスポーツを通じて仲間とともに成長することを目的としたこの選手権。2018年から5回にわたって開催されていた『全国高校eスポーツ選手権』の精神を継承し、NASEF JAPAN(国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部)が主催となって、生徒たちのこれまでの努力を披露する場としても提供しています。

『League of Legends』部門の全国決勝の様子

なぜeスポーツに特化した大会を開催しているのでしょうか。その趣旨について、事務局を担当するNTTe-Sports経営企画部の苦瀬博之(くせひろゆき)さんにうかがいました。

苦瀬

高校の部活動でeスポーツに取り組む生徒は年々増加しています。eスポーツ部のみなさんもほかの部活動と同じように一生懸命になって活動をしていますが、まだなかなか注目をしてもらえない、認識をしてもらいにくい状況です。頑張る生徒のみなさんたちに、われわれがしっかりとスポットライトを当て、この選手権を目標にしてもらえるようにと思い、開催しています。

NTTe-Sports経営企画部の苦瀬博之さん

『League of Legends』は、5対5のチームで行うバトルゲームです。プレイヤーは試合前に選択した「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターを操作し、互いのチーム陣地に設置された「ネクサス」と呼ばれる建造物の破壊をめざします。この日行われた全国決勝には、オンライン予選を勝ち抜いた4校が出場。

会場では大型のスクリーンや照明、スモークなどの演出が用意され、オフライン大会ならではの華やかな雰囲気が選手や観客を盛り上げます。

会場の大型スクリーンに映し出された『League of Legends』のゲーム画面©2024 Riot Games, Inc. Used With Permission

決勝に進んだのは、沖縄に本校を構えるN高等学校と、ルネサンス高等学校横浜キャンパスのチーム。激しい戦いを制し、見事優勝カップを手にしたのはルネサンス高等学校横浜キャンパスの生徒たちでした。

優勝したチームの大久保楓太(おおくぼふうた)さんは高校3年生。大会終了後の記者会見で、「高校生活の最後にチームのメンバーと優勝できたことが本当に嬉しいです」と語りました。

記者会見に応じるルネッサンス高等学校横浜キャンパス3年の大久保楓太さん

チームメイトで同じく3年生の古賀誠明(こがせいめい)さんは、卒業後の進路についてこんな未来像を描いていました。

古賀

高校卒業後は専門学校に進学し、将来はゲームイベントの設営やこの大会のスタッフなど、eスポーツを支える仕事ができればと思っています。

記者会見に応じるルネッサンス高等学校横浜キャンパス3年の古賀誠明さん

2025年、IOC国際オリンピック委員会が主催する国際大会の開催がサウジアラビアで予定されており、オリンピック正式種目に入る可能性がますます高まっているeスポーツ。地方でのさらなる普及、そして若い世代の活躍に、今後より一層期待が膨らみます。

この記事の内容は2025年3月31日掲載時のものです。

NTT東日本グループCM「つぎのイノベーション」教育篇

Credits

- 取材・執筆

- 宮嵜芳之

- 写真

- 長野朝日放送

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)