Theme知る

地元を飛び出して「地域みらい留学」へ。高校生たちが山形県遊佐町で得た経験

- 公開日

住んでいる都道府県の枠を超えて、自分の興味や関心に合った公立の高校を選択し、美しい自然や豊かな文化に溢れた魅力ある地域で、立場や世代を超えた多様な人々に囲まれながら高校3年間を過ごす国内進学プログラム「地域みらい留学」。一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム(島根県松江市)が2018年から開始した事業です。

日本各地にある145校(※2025年2月現在)の公立高校から自分に合う地域・学校を選ぶことができ、学校ごとの特色はもちろん、下宿・寮・集団・一人暮らし・ホームステイなど暮らし方もさまざまな選択肢が用意されています。2024年度には816名の高校生が地域みらい留学受け入れ校へ進学しています。

そんな「地域みらい留学」の留学生受け入れ校の一つに、山形県遊佐町にある町内唯一の高校・山形県立遊佐高等学校があります。遊佐町は鳥海山の麓と日本海に挟まれた山形県最北端に位置する、人口12,000人程度の小さな町。人々との距離も近く、地域の方と交流しながら学ぶ機会が多くあります。また遊佐高校ではインターンシップやイベントへの参加を通して、立場や世代を超えた多様な人とかかわりが持てることも特長のひとつです。

遊佐高校の「地域みらい留学」留学生1期生で、高校卒業後も遊佐町の隣・酒田市の大学に進学し、遊佐町での生活を続ける小川萌衣さんと安藤希祥さん、2024年4月に遊佐高校へ入学した萩原瑞穂さんに、本プログラムを経て学んだことや変わったこと、留学での苦労などをうかがいました。

「ここなら楽しく生きられる」。3人が遊佐町を選んだ理由

―はじめに、地域みらい留学を知ったきっかけについて教えてください。

安藤:当時大学生だった姉が地域みらい留学のチラシを見せてくれて、父と一緒に合同説明会へ参加したことがきっかけです。中学生の頃、勉強が苦手で、自分の進路や将来についても全く興味がなく、3年生の9月まで志望校も決めていないような状態でした。実は説明会のときもあまり前向きな気持ちではなかったんです。ただ、遊佐高校のブースで説明を受けたとき、今度1期生を迎えると聞いて興味を持ち、10月に遊佐町での体験プログラムに参加しました。

遊佐町では、たくさんの大人が出迎えてくれました。そこで自分のやりたいことを話したときに、反対したりネガティブなことを言ったりしてくる人がいなくて、みんなが自分のことを応援してくれて、嬉しかったことを覚えています。

体験プログラムで知り合った大人の方々に、「自分で畑をつくりたい」と話したという安藤希祥さん。みんな「いいじゃん!」と背中を押してくれたそう。

小川:私も行きたい高校がなく、勉強に自信も持てず進路を悩んでいたときに、学校で配布されたチラシをきっかけに地域みらい留学を知りました。

全国各地の学校が一同に会する合同説明会に参加した際、北海道や沖縄の高校もあり憧れましたが、遊佐高校のブースでプレゼンをしていた方が、学校の魅力に加えて遊佐町の良さを話してくれて、さらには「遊佐町で楽しく生きる術を身につけてほしい」と言ってくれたことが印象に残りました。「楽しく生きればいいんだ」と言ってくれる大人がいることにびっくりしましたね。

その方は、いまインターンをしている合同会社Oriori代表の藤川かん奈さんで、遊佐町に来てからずっとお世話になっています。

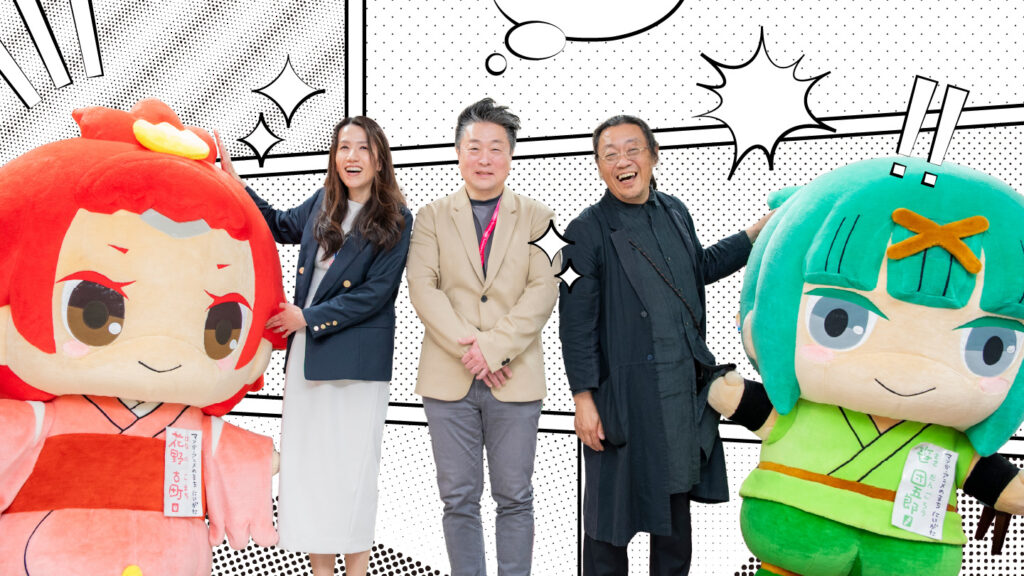

イベントに登壇する藤川かん奈さんと小川萌衣さん。合同会社Orioriは遊佐町を拠点に、20代のクリエイターたちが集まり、さまざまな人やモノとコラボレーションしながら製品をつくる傍ら、遊佐町の魅力のPRも行っている。

小川:かん奈さんは山形県遊佐町地域・教育魅力化プロジェクトのプロデューサーで、自分のブランドを経営しながら地域みらい留学の活動もされています。説明会のあと、遊佐町での体験プログラムに参加したときも、「何を話しても、ありのままの自分を受け入れてくれる大人たちがいる」ことに安心しましたし、何よりも大人たち自身が楽しそうに過ごしているのがとても魅力的でした。

小川萌衣さん

―おふたりともチラシがきっかけなんですね。萩原さんはどうですか?

萩原:私は中学2年生のとき、親からの紹介してもらったのがきっかけです。地元では中高一貫校に通っていましたが自分に合わず、別の高校に進学しようか悩んでいました。

地域みらい留学の説明会にはコロナ禍だったのでオンラインでの参加でしたが、小川さんが遊佐町の魅力や留学する高校についてプレゼンをしていて、親と一緒に「素敵な人がいるね」と話したことを覚えています。実際の卒業生で、歳も近い人の言葉で紹介してくれていることも安心感がありました。

留学の決め手は安藤さんと小川さんと同じく地域に住んでいる人たちです。中学2年生、3年生のときに遊佐町へ見学に行ったとき、安藤さんや小川さんのような留学の先輩方や遊佐町の大人の方と話す機会も多く設けていただいて、遊佐町なら自分らしく楽しく生活できそうだと確信しました。

萩原さんが参加したときの体験プログラムの様子。遊佐地域を見て回るのに加えて、地域の人や留学生の先輩と話す機会が設けられていた。写真は体験プログラムで芋煮をつくって食べているところ。

―どうして「自分らしく楽しく生活できそうだ」と思ったんですか?

萩原:私はほかの県の高校も見学しましたが、そこでは「あえて親切にしてくれている」と逆に壁を感じてしまったんです。でも、遊佐町のみなさんは自然体で私の話を親身に聞いてくれて、また地域みらい留学を一緒に楽しんでいる印象を受けたんです。そこで、自分がのびのびと生活しているイメージがわきました。

「雪かきおもろい!」つらいことでも楽しめるマインドができた

―実際に移住してみて苦労したことはありますか?

小川:中学までとは違い、学校の全校生徒数が60人と少なく小規模なことにはなかなか慣れなかったです。先生が自分の名前を覚えてくれていること、生徒同士も全員がお互いの名前を言えることなどに、驚きました。地元の山形県内から通常どおり進学している同級生との壁も当初は多少ありましたが、時間の流れとともに関係性もよくなっていったと思います。

山形で過ごす冬も大変でした。留学中は同級生と2人で寮に住んでいましたが、最初の冬に水道管を凍結させてしまい、トイレやお風呂が使えなくなってしまったこともありました。雪かきも大変。でも、不便さを知ったことで、「便利ってすごいことなんだな」と思うようになりました。せっかくやるんだから自分なりにやる意味を考えてみたり、「雪かきが大変でしんどい」じゃなくて「雪かきおもろい!」に変換したりしていましたね。

雪かき中にかまくらをつくった小川さん

―遊佐高校に留学したら、1年次は遊佐町周辺の企業で数日間のインターンシップ、2年次は毎週決まった曜日に町内の企業で半年間働く科目「デュアル実践」がありますね。

萩原:私は1年生なのでインターンシップしか経験がないのですが、旅館の食事処で働きました。接客ははじめてで、本当に疲れました。働いている大人はすごいと思いましたし、自分で経験する大切さを学びました。

地域の企業にお世話になることで、地域とのつながりを感じることができ、遊佐町を自分ごととしてとらえるようになっていったと感じています。交流の場も多く、町のイベントで出会った子どもたちと頻繁に遊んだりもしていました。高校が地域と密接につながっているからこそできる魅力的なプログラムだと思います。

―遊佐町に来て価値観が変わったことは?

安藤:「自分は○○がしたい」「それをするためにはどうすればいいんだろう?」というふうに考えられるようになったなと思います。以前は、「○○だから」とか「○○さんが言っていたから」とか、周りに原因があるという考え方をよくしていたんです。でも、それだと上手くいかないことが多かった。遊佐町でいろいろな大人と話すようになり、「(安藤さんは)どうしたいの?」と聞いてくれて、考え方が徐々に変わっていきました。

小川:遊佐町で出会った人たちの働き方がさまざまで、自分で起業している人がいたり、音楽が好き、旅が好きな人がいたりマーケティングの仕事をしながらなぜか遊佐に住んでいる人がいたり。「こんな生き方もあるんだ」と人生の選択肢が広がりました。

さらに、みなさん私の相談に親身に乗ってくれていつも話を聞いてくれるので、自分の価値を見出すことができるようにもなったし、ダメなところも含めて自分を受け入れられるようになりました。それと同時に、他人のことも受け入れられるようになったと思います。

遊佐町に住み続けたい。その想いをもとに選んだ進路

―小川さんと安藤さんは高校卒業後、そのまま山形に残り、遊佐町の隣にある酒田市の東北公益文科大学の観光・まちづくりコースに進学しました。

小川:両親が仕事の関係で海外に移住したこともあって、実家に帰る選択肢はなかったのですが、山形での進学を決めたのは、何よりも遊佐町のみんなが好きだったからです。大学で「まちづくり」を学ぶことで、遊佐町のコミュニティにも還元できるのではないかと思いました。

現在は、遊佐町にある合同会社Orioriでインターンをしています。そこでは、私が中学生の頃に参加した地域みらい留学の合同説明会でプレゼンをしたり、体験プログラムのコンテンツを考えて運営したりしています。

小川さんが合同説明会で遊佐高校の紹介をする様子。行きたい学校が決まったら、受験制度を調べて出願する。遊佐高校は書類選考とオンライン面接があるとのこと。

安藤:遊佐町で出会った大人たちから、まだまだ学び足りないことがたくさんあると感じていましたし、憧れている遊佐町の大人を超えたいとも思い、遊佐町に引き続き住むことを決めました。

特に、教育コーディネーターのせいぴー(鈴木晴也)さんから大きく影響を受けました。せいぴーさんは私がモヤモヤや課題に感じたことを学校や地域から持って帰ってきたときに、「あなたはどうしたいの?」や「それはやりたいことなの?」という問いかけをしてくれて、そこが学びにつながりました。

せいぴーさんは地域に出るきっかけを日常的につくってくれて、私にとって背中を押してくれる存在です。私もそんな大人になりたいなと思いました。

―観光・まちづくりコースを専攻したのも、せいぴーさんの影響を受けたのでしょうか?

安藤:それもありますが、将来についてもっと考える時間が欲しかったことも理由の一つです。今後も遊佐町とかかわっていくために自分に何ができるか、どのような方法がよいのか、大学で学びながら考えています。

現在、遊佐町にある合同会社danoというWebマーケティングの企業でインターンをしています。メインで担当しているのは、danoが手掛ける遊佐駅前に2024年3月にオープンした「おでこBASE」の運営です。

おでこBASE。遊佐駅前のサードプレース。高校生たちの遊佐町でのチャレンジを後押ししていて、中高生や大学生、社会人の交流の場として日々多くの人が出入りする。「おでこ」の由来は、山形県の形がよく人の横顔にたとえられ、遊佐町はその「おでこ」に位置するからだそう。

おでこBASEは「自分がありたいようにあれる場所」を掲げている。中にあるものはすべて安藤さんたちが自分たちの手で買ったり、譲り受けたりしている。取材当日も安藤さんがおでこBASEを開けてくれ、取材中もたくさんの中高生が出入りしていた。おしゃべりをしたり、進路相談をしたり、ときにはワークショップを開催したり。さまざまな用途で使われている。

安藤:オープンのきっかけは、高校生の頃に私が住んでいた寮が、卒業と同時になくなってしまったこと。当時は同級生の居場所であり、高校生と大人が出会う場所でもあったので、そのような場所を残していきたいと思っていました。おでこBASEも中学生や高校生が自分らしく過ごせる場所にしていければと思っています。

そのほかにも、地域の方から偶然きっかけをいただくことも多く、地区のまちづくり基本計画を見直すワークショップのファシリテーターを務めたり、商工会からの依頼で遊佐駅に季節の装飾をしたりもしています。

「まずは現地へ」。移住や地域みらい留学を考える人へのアドバイス

―地域みらい留学を考えている中学生や、地域への移住を考えている人に、アドバイスやメッセージはありますか?

萩原:最初は身構えるし勇気のいることですが、自分の住んでいた場所から飛び出すことで、以前の自分では考えつかなかった発想ができたり、違った自分に出会えたりするのではないかと思います。

生まれ育った場所でも成長できるけど、飛び出したほうが成長スピードは何倍も早いと感じました。得られるものが大きいと身をもって体験している10か月です。まずは飛び出してみて、自分が苦しく感じない居場所、自分らしくいられる居場所を見つけられるといいのかなと思います。

小川:私も、「まずは行動して五感を使って考えることが大切」と伝えたいです。もし自分に合った場所であれば、ピンとくるものがあるはず。そのうえでの決断なら、成功しても失敗しても、その経験が財産になると思っています。

安藤:地域みらい留学に「留学」という言葉が入っているとおり、言語の面でもすごく学びがありました。それは「方言が使えるようになった」とかそういうことではなくて、自分が思っていることを言語化できるようになった、ということです。

自分の生まれ育った場所ではない地域で、他人と暮らすためには自分の思っていることを伝えて意思疎通をする必要があります。そのために言葉のバリエーションや深さを学べたし、話せることがすごく広がりました。地域みらい留学での進学を悩んでいる人には、「留学をするか、しないか」の二択で考えるとハードルが高いので、まずは体験しに現地へ行くことをおすすめしたいですね。

この記事の内容は2025年2月26日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆・写真

- 松田陽

- 編集

- 岩田悠里(プレスラボ)、森谷美穂(CINRA, Inc.)