私たちの食を日々支えている農業。しかし近年では、農業者の高齢化や労働力不足、食料自給率の低下など農家をとりまく環境が変化してきています。そんな問題を解決するため、「スマート農業」という言葉が広がりはじめています。スマート農業とは、いったいどういう農業なのでしょうか?

「大好きな地元に貢献したい」という想いが強いカンタ&めぐりは、地方創生について猛勉強中。そんな二人が地域の未来をより輝かしいものにするため、ヒントになるキーワードを集めて単語帳を作成する連載「基礎から学ぶ、地方創生にまつわる単語帳」。

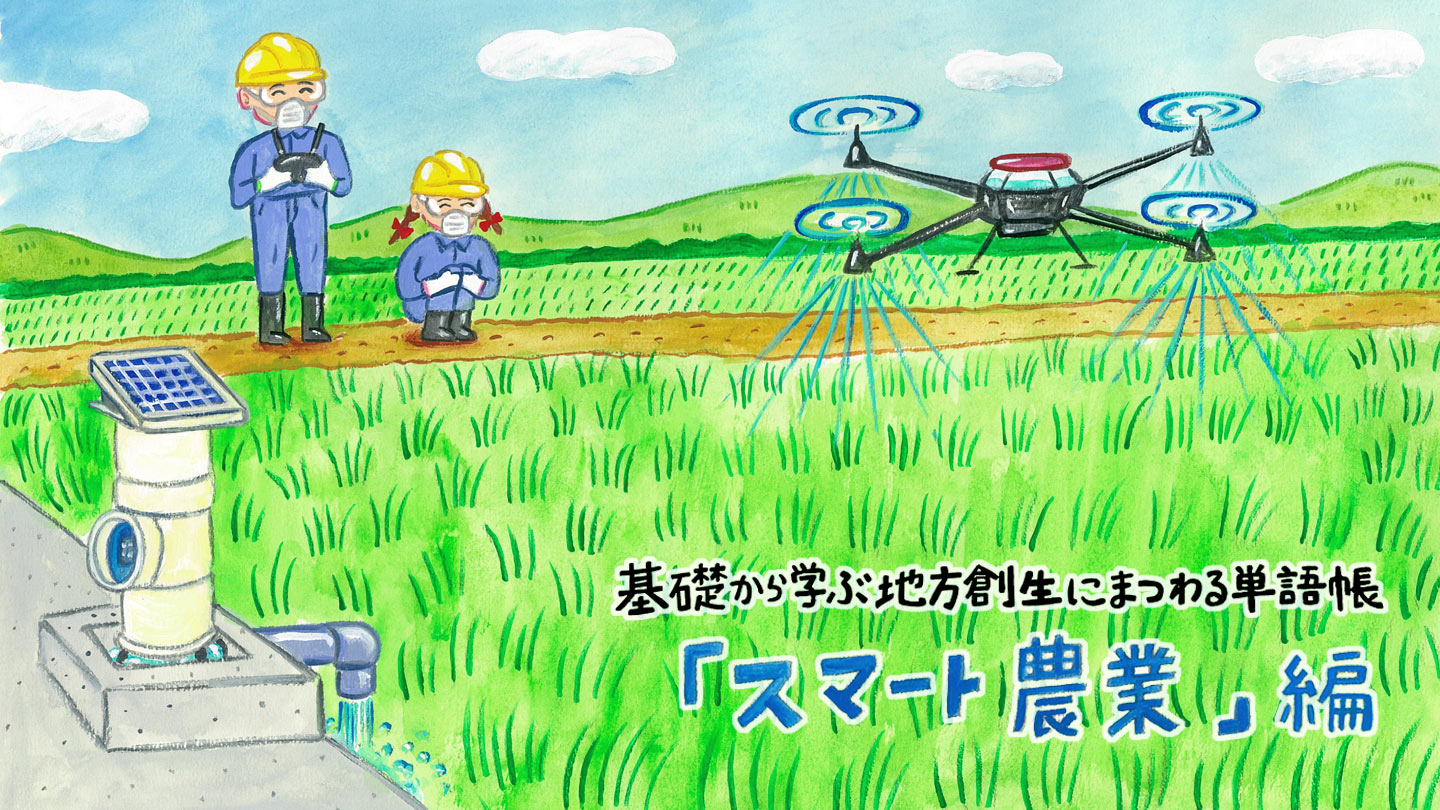

今回、二人が学ぶ単語は「スマート農業」です。ドローンなどのテクノロジーを活用したスマート農業の事例や課題について、地域政策に詳しい牧瀬先生に話を聞きました。

「スマート農業」とは?

めぐり

先生、「スマート農業」っていう言葉をよく聞くんですが、具体的にどういう農業のことを指すのですか?

牧瀬:一言で説明すると、スマート農業とは「先端技術を活用する農業」のことです。ロボットやドローン、AI、IoT(モノとインターネットを相互接続する技術)などを用いることで、生産性や品質の向上、省力化、環境負荷の軽減を図る狙いがあります。

スマート農業の背景にある日本の現状

めぐり

スマート農業は、国が補助金などを出して奨励しているんですよね(*1)。どういう目的で、スマート農業は推進されているんでしょうか?

牧瀬:スマート農業が国策として推されている背景には、食料自給率の低下や労働力不足などのさまざまな問題があります。そのうちのひとつとして、日本の農業従事者の高齢化問題も挙げられています。農林水産省の調べでは、2023年時点の農業従事者の平均年齢は68.7歳と発表されているんです(*2)。

カンタ

68.7歳? 僕のじいちゃんと同じくらいだ!

牧瀬:新規就農者が少ないから、農業従事者がこれだけ高齢になっているんです。また、後継者もあまりいないことから廃業する人も増え、2005年には224万人ほどいた農業従事者は減少し続けており、2023年の推計で116万人まで減っています(*3)。

これに伴って、日本の食料自給率も長期的に下がり続けているんですね。2023年のカロリーベースでの食料自給率は38%で、1965年の調査時と比較するとほぼ半減しています(*4)。

めぐり:

単純に数字で見ると、私たちの食事の半分以上が海外からの輸入に頼っているんですね……。

牧瀬:国としては「自然災害や世界情勢による他国の輸出制限など、有事の際でも食料難に陥らないようにするため、なんとか食料自給率を上げていきたい」という思いを持っています。そういった危機感が、スマート農業を推進する大きなモチベーションになっているのです。

スマート農業の可能性とは

牧瀬:スマート農業の例として、営農支援システムや圃場管理システムなどと呼ばれる、ICT(情報通信技術)を活用した農地の管理システムなどがあります。このシステムををうまく取り入れれば、日射量や風速、土壌の水分量など畑の状態のチェックが遠隔で簡単にできるようになる。

こうした技術によって農作業の負担を軽減することで、高齢者が農業を続けやすくなることはもちろん、若者の農業へのイメージが変わって新規就農しやすくなる効果も見込めますね。

カンタ

たしかに、農業ってなんか「キツくて大変そう」ってイメージがあるもんなあ。

めぐり

先端技術を活用して生産性があがれば「稼げる仕事!」ってイメージに変わって、農業人口も増えていきそうですね!

スマート農業の事例。ドローンの活用や農地管理のシステム化など

カンタ

スマート農業って、具体的にどういう事例があるんですか?

牧瀬:特に大きな効果が期待されているスマート農業の事例を、2つご紹介しますね。

農業用ドローンを活用した労力・コストの削減

牧瀬:スマート農業の事例1つ目は、農業用ドローンの活用です。ここ数年でドローンの操作性は飛躍的に向上し、価格も個人が現実的に入手できるラインにまで落ち着いてきました。その影響もあり、導入する農家が増えています。

農業用ドローンの主な用途としては、農薬や肥料の散布で活躍しています。いままでは人がタンクを背負っての手作業だったり、広い農場ではヘリコプターを借りたりして行っていた散布作業をドローンに任せることで、大幅な労力・コストの削減が実現しています。

ドローン散布イメージ

牧瀬:また、高機能なカメラを搭載したドローンでは、作物のセンシング(センサーで対象物を計測し、その情報を取得する技術)が可能です。これによって生育状況を把握し、適切なタイミングで肥料の散布や間引きなどの作業を行うことで、管理の工数を削減しながら生産性の向上が見込めます。

肥料の散布や間引きなどの時期の判断は、従来だと個人の勘や経験則に頼らざるを得ませんでした。それらをデータに基づいて正確に行えるようになれば、品質を担保した状態で収穫量を増やすことができ、長期的な食料供給の安定化にもつながるでしょう。

めぐり

農地を歩き回って確認しなくても済むようになるのは、農家さんたちにとってかなり助かりますね。

牧瀬:そうですね。外で長時間行う農作業には熱中症などのリスクがつきものですから、ドローンの導入が進み見回りの負荷が軽減されたり効率的に作業できたりすることによって、働く人々の安全性が高まることは間違いないと思います。

自治体単位でも、ドローンの導入に補助金を出している地域は増えていますよ。

ICTを活用した農地管理のシステム化

牧瀬:スマート農業の事例2つ目は、ICTによる農地管理のシステム化です。たとえば稲作では、水位・水温を適切に保つために毎日の見回りと調整が必要です。

そこに、水位・水温などをセンサーで自動測定し、スマートフォンのアプリ上でいつでも確認でき、さらには給水・排水も自動制御で行えるシステムが実用化されれば、大幅な工数減が期待できます。あるシステムを導入した米農家では、田んぼの水管理の要する時間が8割ほど削減できた(*5)といった報告も出ています。

こうした動きに加えて、遠隔操作が可能な農作業用ロボット、コストや収穫予測の見える化をサポートする経営・生産管理システムなども、これからますます進んでいくでしょう。

カンタ

へえー、農業もどんどんハイテクになっていってるんですね。なんかワクワクするなあ!

スマート農業を推進するための課題とアプローチ

めぐり

これから「スマート農業」を広く実現していくうえで、現状どんな課題があるのでしょうか?

牧瀬:スマート農業を推進するうえでの個人の課題としては、「技術の習得、機械の扱いが難しい」「導入コストが高い」といった要素が壁になりがちです。これらを解消していくには、農家同士のネットワークを育てつつ、新しい技術についての情報交換や研修への参加、近隣の農家との機械のシェアなどを取り入れていくとよさそうですね。

また、もう少し社会全体を俯瞰した視点で捉えると、「業界全体のシステム整備」がスマート農業の課題としてあります。スマート化によって農業をはじめやすくなるのは好ましい変化ですが、農地の自由な売買が規制されている現状や、初期投資をサポートする制度が整っていないなど新規就農にはまだ法律や制度面で大きな壁があります。

社会の変化に合わせながら、業界全体として「新しい参入者を快く迎え入れる体制」を整えるために何ができるのか、真剣に検討するべきフェーズだと思っています。

カンタ

システム整備かぁ。なんか大変そう。問題解決のためには、これから何が必要になりますか?

牧瀬:農業のシステム整備を行うには、農業法人を立ち上げやすくなるよう法改正をしたり、行政による新規就農の支援を手厚くしたりするなどのアプローチが必要になるでしょう。

農業を志す若者が参入しやすくするため、さらには長く仕事として続けていくための継続的な支援を、金銭面と技術面の両方からしていくことが肝心です。

スマート農業で大成功する夢を描くカンタ

スマート農業が進むとどんな未来になる?

スマート農業のメリット

めぐり

農業のスマート化が進めば、いまあるイメージも変わって、「なりたい職業」の一つに農家が出てくるかもしれませんね! 私も新しい技術を使ってみたいなって興味が出ました。先生はスマート農業が普及したら、どんなメリットがあると思いますか?

牧瀬:スマート農業が普及することで、農業に従事する人は増える可能性があります。その結果、食料自給率が上がり、国内の食料供給が安定化することで、食に不自由することのない安心できる社会に近づいていくはずです。私たち生活者目線で感じやすいメリットでいえば、国産の野菜や果物、肉がいまよりも安く手に入るようになるかもしれません。

さらに、農産物を収穫したあとのプロセスにもICTが導入されれば、原材料の生産元から製造、販売、消費までの履歴を追跡できる「トレーサビリティ」の取り組みも進み、より食品の安全性が担保されるのもメリットでしょう。

カンタ

いまよりも安全で安く美味しい農作物が食べられるようになるのかな?

牧瀬:一概にそう言い切るのは難しいですが、例えばスマート化によって、点在する農地の管理に足を運ばず、1か所でできるようになったら、都市部の小さい空き地なども低コストで農地化できるようになるでしょう。そうやって各地で農業が拡大していけば、より新鮮で美味しい作物が手に入る機会は増えそうですね。

また、これまでは個人就農者の感覚や経験をもとに行われていた農作業も、ロボットやICTの活用によって数値化され、作業のスキル補填も行うことができ、再現性も高まります。

スマート農業が発展して、はじめたばかりの人でもベテランに近い熟練度で農作業ができるようになれば、新規参入もしやすくなるはずです。

スマート農業を進めるには企業の参入も必要

牧瀬:先々の動きでいくと、スマート農業が普及することで、比較的大きな企業が農業に参入できる余地も広がってくると思います。

いま、農業人口の減少に伴う耕作放棄地(過去に耕作していたが、1年以上放置されている土地)の増加も社会問題になっていますが、企業の参入が増えていけば、大きな改善の見込みが立つでしょう。

カンタ

農業って家族でやってるイメージあるもんな。なんで企業はほとんど農業に入ってきてなかったんですか?

牧瀬:カンタくんの言うように、現状、日本の農業はほぼ個人事業主や小さな農業法人が支えています。国土が狭く山地の多い日本では、アメリカのような大規模農園の運営が難しいため採算が立ちにくく、企業にとって農業への参入ハードルはとても高いのです。

スマート化によって農作業の効率化・遠隔化が進めば、点在する小さな田畑をまとめて管理でき、実質的に大規模農園と同じような農地運営が可能になるため、農業への参入ハードルは大きく下がります。

企業からすれば、ほとんど競合がいないという状況は大きなビジネスの好機でもありますから、今後さまざまな企業も農業に進出する未来が訪れるかもしれませんね。

スマート農業を簡単にまとめると……

- スマート農業とは、ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業のこと。生産性や品質の向上、省力化、環境負荷の軽減などの狙いがある

- 現在、ドローンの活用やICTによる農地管理のシステム化が進んでいる

- スマート化によって農作業の効率化・遠隔化が進めば、農業人口の増加が見込め、食料自給率の改善にもつながる

*1 農林水産省「次世代型農業支援サービス」より

*2、*3 農林水産省「農業労働力に関する統計」「(1)基幹的農業従事者」より

*4 農林水産省「食料自給率・食料自給力指標について」より

*5 農林水産省「水管理システム」より

※イラストは全てイメージです。実際とは異なる場合があります。

この記事の内容は2025年2月19日掲載時のものです。

(2025年4月21日一部更新)

Credits

- 監修

- 牧瀬稔

- 執筆

- 西山武志

- イラスト

- ヘロシナキャメラ

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)