Theme知る

「育てて食べる楽しさ」を持続可能に。食×農を街に取り入れる都市型農園とは?

- 公開日

近年、日本における野菜の国内生産量は減少傾向にあります。農業従事者の減少や高齢化により、所有者が1年以上作物を栽培せず、さらに数年の間に再び耕作する意思のない農地である「耕作放棄地」の増加、気候変動による温暖化や干ばつ・集中豪雨など、原因はさまざま。ニュースなどでこうした問題は頻繁に目にしますが、「農」そのものを自分ごととしてとらえるのはなかなか難しいのではないでしょうか。

こうした現状に危機感を抱き、先端テクノロジーの活用によって誰もが農的活動に参加できる、IoT / AIを活用した日本独自のアーバンファーミング(都市型農園)を提案しているのが、次世代型アグリテインメントプラットフォーム「grow」を展開するプランティオ株式会社です。

世界の主要都市では当たり前になっているアーバンファーミングとはどういうものなのか。その現状と可能性、食と農の未来などについて、代表取締役CEOの芹澤孝悦さんにお聞きしました。

デジタル技術を駆使して、野菜づくりの場と機会を提供

―はじめに、芹澤さんが代表を務めているプランティオ株式会社についてご紹介いただけますか?

芹澤:「持続可能な食と農をアグリテインメントな世界へ」という理念のもと、楽しく野菜を育てて、楽しく食べてもらうためにつくったスタートアップ企業です。たいていの人が野菜栽培をはじめると失敗しますし、そもそも野菜を育てる場と機会もありません。そこで、アナログな野菜栽培のやり方にデジタル技術を活用して、ガイドシステムと、そのガイドを使って育てるフィールド「grow」を展開しています。

―デジタルのガイドシステムについて、具体的に教えてください。

芹澤:プランターにIoTセンサーを埋め込み、土壌や外気の温度・湿度、日照などのデータを収集します。蓄積したデータからAIが自動学習し、水やりや収穫時期などの最適な手入れのタイミングをアプリから通知するので、勘や経験がなくとも、誰もが気軽に農を楽しめるんです。

大手町ビルヂングの屋上で展開している「The Edible Park OTEMACHI by grow」。野菜づくりを通じて新たなコミュニティ形成が体験できる。

―一貫して「農」とおっしゃっていますが「農業」とはどのように違うのでしょうか。

芹澤:僕たちが軸足を置いているのは営利目的の農業ではなく、一般の方々が野菜栽培などを行う農的な活動を包括した「アーバンファーミング」です。

仮に農業のような大規模な営みを「マクロ・ファーミング」とするならば、一般の方が誰でもどこでも行えるのが「マイクロ・ファーミング」、そしてその活動を都市部で行うことを「アーバンファーミング」と呼んでいます。ただ僕たちは農的な活動の場を提供するプラットフォーマーなので、都市部じゃなくてもサービスの提供が可能です。

―アーバンファーミングに着目した理由はどのような経緯がありますか?

芹澤:一般的に、既存の農業という産業には多くの課題や問題があるかと思いますが、これは戦後から現在に至る過程で山積したものなので、小手先の対処だけでは抜本的な解決にならないんです。そもそも農業という産業になる前に一人ひとりの農的な活動があって、それが産業になったというプロセスなので、もう一度「農」を生活の身近なところに戻して考えてみたほうがいいんじゃないのかというのが私たちの提案です。

―日本では個人の農的な活動はまだまだ根づいていませんが、海外でアーバンファーミングはどのくらい定着しているのでしょうか。

芹澤:20年くらい前から世界の主要都市では当たり前になっています。たとえば、ロンドン(人口:約887万人)の場合だと3千か所以上の農園があり、そこで数十万人の方が農的な活動をしています。自ら土に触れて、種に触れることで、農家さんだけに頼るのではなく、自分たちでもフードインフラを持つ選択肢があるのだと気づきを得るきっかけになっているのでしょう。このように、農的な活動にハードルを下げることで、本腰を入れて農家になる人が増え、農業の裾野が広がっていっている印象があります。

そんななか、日本は最も遅れている国のひとつです。僕は2023年までに29か国を視察したのですが、世界におけるアーバンファーミングやアグリカルチャーの認識が日本だけ大きくずれていると痛感しました。

―アーバンファーミングの定着が遅れている原因は何でしょうか。

芹澤:日本では「野菜は農家がつくるもの」とひとごとになってしまうという価値観が根底にあることが、定着が遅れている一因ではないかと考えています。そのため、農をひとごとにせず、ハードルを下げて触れてもらうことで、農業の偉大さや尊さを知ってもらえればアーバンファーミングが広がっていくのではないでしょうか。

ビルの上の農園から、家庭のベランダまで。気軽に「食×農」に触れる機会を

―今回、growが提供するフィールドのひとつである「The Edible Park OTEMACHI by grow」にお邪魔しています。こちらを例に、どのようにアーバンファーミングを実践しているのかを教えていただけますか?

芹澤:アーバンファーミングでは、飲食店の方から一般の方までがフラットなコミュニティを形成しています。ここの農園でいうと、「丸の内シェフズクラブ」のシェフや、この大手町ビルで働くオフィスワーカー、千代田区の住民のみなさんなどが一体となって野菜栽培をしています。そして、できた野菜を食べる。むしろ食べるために育てるというのがアーバンファーミングの重要なポイントです。どうしても日本は育てて終わりで、どう食べるかといったところからのバックキャストで考えていない傾向がありますよね。

大手町ビルヂング9階にある「The Edible Park OTEMACHI by grow」

―現在、growがかかわる農園はどれくらいあるのでしょうか。

芹澤:東京をはじめ、札幌・群馬・千葉・神奈川・名古屋と全国に拠点があります。プランティオ直営の農園は3か所で、そのほかの共同運営や、直営ではなくgrowのシステムのみを導入しているところも含めると合計で32か所あります。今後もどんどん増える見込みです。

IoTセンサーを使った野菜栽培ガイドシステムをコアにして、それを搭載したビルの上の農園、ご家庭のベランダ、もしくは屋内、あらゆるところで食と農に触れる場と機会を提供しています。アプリやブラウザーから近くにあるgrowの農園を探せて、思い立ったその日に参加できるという仕組みになっています。

IoTセンサーが野菜の成長を見守っている

―Web上の手続きだけでgrowを利用できるんですか?

芹澤:そうです。スマホ1つで農園にお越しいただけます。区画貸しではなく“共同栽培”なので、初めて訪れたその日から野菜に水をやったり、葉の間引きをしたりと、工程の途中から携わることができます。

何人もの利用者がフォローし合いながら栽培するなかでコミュニティが形成されていくので、週末はみんなで集まって収穫した野菜を食べたり、もしくはコミュニティ内の飲食店に持ち寄って食べたり。時期によっては、みんなで種取りをしたり、生ゴミを持って来てコンポスト(堆肥)にしたりなど、持続可能な取り組みをしています。

―利用者は、どういう方々が多いのでしょうか。

芹澤:ミレニアル世代からZ世代の方々が中心です。あとは、未就学児から小学3、4年生くらいのお子さんを持つ若いご夫婦も多いです。お子さんが生まれて、普段スーパーで買っている野菜の安全性に疑問を持たれた方や、食育としてお子さんと一緒に食を学ぶ方などが利用されています。growは野菜栽培をコミュニケーションのハブにして、利用者さん同士のつながりを大切にしています。人と一緒に楽しみながら野菜を育てるからこそ、1シーズンだけではなく、長く続けられる利用者さんが多いんです。

利用者たちが各々で集めた野菜の種

畑から間引きした葉はコンポストで堆肥に生まれ変わる

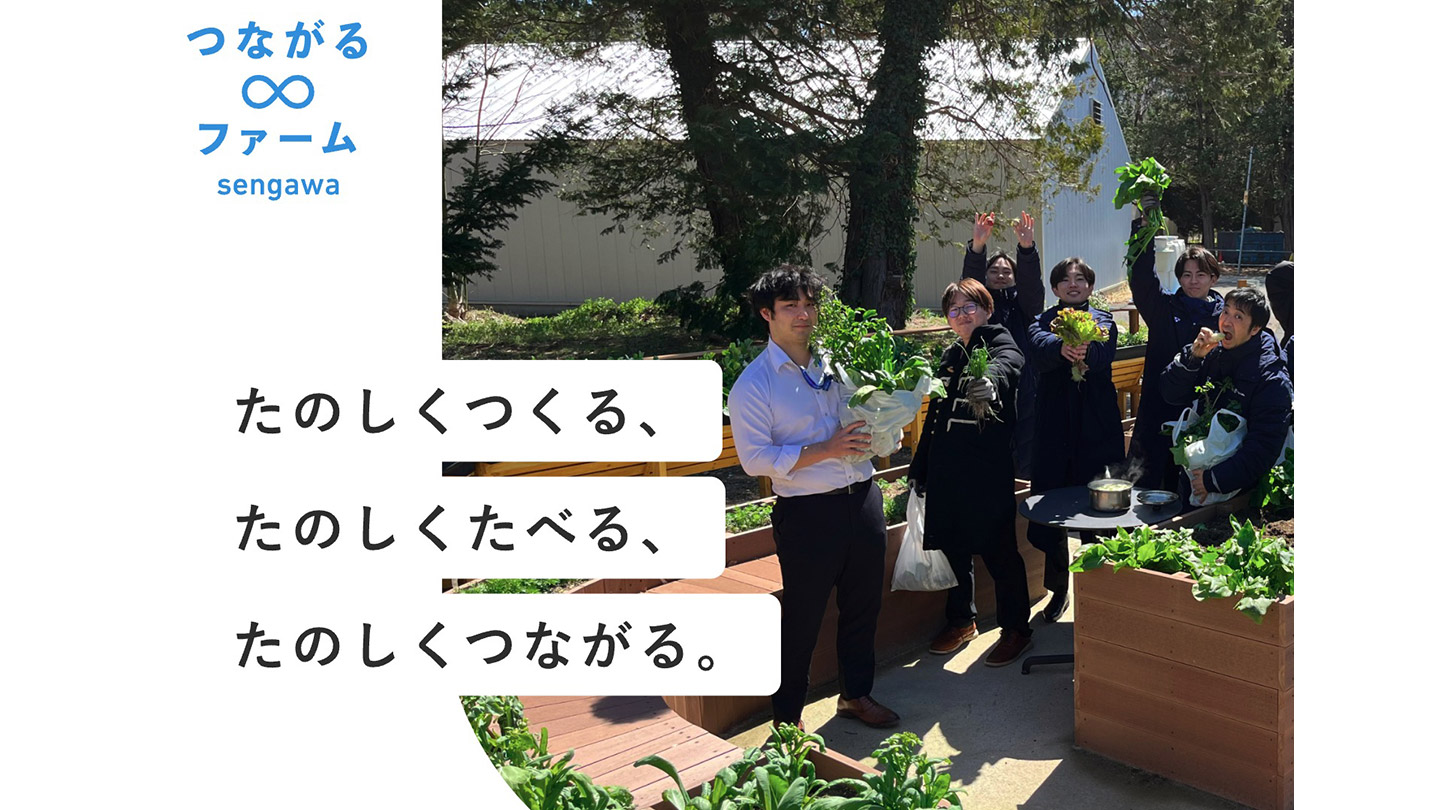

―いくつもの企業と共同で事業に取り組まれていますが、なかでもNTT東日本グループとタッグを組んでいる「つながる∞ファーム」は、どんな特徴をもつプロジェクトでしょうか。

芹澤:IoTセンサーを駆使したスマートコミュニティファームです。そこを強みにした農園を営むには、ICT(情報通信技術)が必要不可欠ですが、この点においてNTT東日本グループさんと力を合わせられることほど心強いことはないでしょう。

また、アーバンファーミングによってどれくらいCO2や生ゴミが削減できているのかをデジタル管理して、可視化しています。さらに、ヒートアイランド現象の対策にどれくらい貢献したのか、生物多様性にどれほど資するものかの可視化にもチャレンジしているところです。そのためにも地域の通信インフラを支えるNTT 東日本グループさんとご一緒させていただいています。

NTT東日本とプランティオ株式会社の協業プロジェクト「つながる∞ファーム」

生物多様性の活性化を図る。都市型農園によって生まれる「循環」

―今後、さらに国内でアーバンファーミングが広まって、定着していくには何が必要なのでしょうか。

芹澤:まずはメディアなどを通じて「農は楽しい」というキーワードを入口にしたフッキングやカルチャーの醸成をしながら、並行してデベロッパーや行政と協力して、こういう場や機会を創出していく。それに尽きます。

―これから、新たに挑戦したいことはありますか?

芹澤:目下、生物多様性の可視化に取り組んでいます。土壌の微生物の豊かさがひとつのバロメーターなんですが、それによって虫や鳥が来るという循環につながっていきます。鳥の数を数えることも大事ですが、それは本質的ではなくて、鳥が来るのは虫がいるから、虫がいるのは土壌が豊かだからということを証明するのが重要なんです。

―先ほど農園を見学させていただきましたが、たくさんの種類の虫がいて驚きました。

芹澤:一般的に植栽は景観を優先するので、たくさん農薬を使います。そのため土壌の微生物の多様性は2、3年で失われてしまいます。私たちの場合は、生ゴミをコンポスティングして使うことで、微生物をローカルサイクリングしているんです。これが土壌の豊かさに直結する営みで、だから虫が来る、鳥が来るというダイバーシティチェーンが生まれるんです。そのアルゴリズムを一つひとつ解明していって、僕らの農園によってどれくらい生物多様性の活性度が上がるかを可視化していきたいと思っています。

昨今、特定の経済活動によってどのくらい生物多様性に影響を与えたのかを評価するTNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)レポートの公表が求められています。そこで、growのシステムを導入した自治体や企業向けに、生物多様性の活性度を表したデータを提供できれば、経営に貢献できるだけでなく、スマートコミュニティ農園の存在意義も大きくなっていくでしょう。

大手町ビルヂング9階の「The Edible Park OTEMACHI by grow」で撮影

―街中にgrowの農園が増え、農的な活動が身近な存在になったら、ゆくゆくは家庭内でも当たり前のように農的な活動が楽しめる時代がくるのでしょうか?

実は、もともとgrowの取り組みは家庭菜園からはじめようとしていたんです。さまざまな事情が重なり当初の順番と前後しましたが、いよいよ、2025年の春に家庭向けのプラットフォームを提供します。プランターを発明した祖父の孫なので、じっちゃんの名にかけてやっていきたいと考えています。

自宅で映画やゲームを楽しむように、いずれは農的な活動がアグリテインメントコンテンツとして親しまれる未来が訪れるかもしれません。「たのしく育てて、たのしく食べる」という持続可能な循環の先に、多様な食文化や地域野菜が現れたら面白いですよね。個人がICTによってつながり、その輪が大きくなることで、農を楽しむカルチャーの大きなムーブメントが生まれると信じています。

※この記事の内容は2024年12月19日の掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 猪口貴裕

- 写真

- 佐藤翔

- 編集

- exwrite、CINRA, Inc.