Theme知る

音楽で老舗旅館をリブランディング。くるり岸田繁やVIDEOTAPEMUSICと共鳴する大村屋

- 公開日

温泉やお茶の産地として知られる佐賀県嬉野市(以下、嬉野)。2022年9月に西九州新幹線が開通し、「嬉野温泉」駅ができたことでも注目されています。そんな嬉野で江戸時代に創業し、最も古い歴史を持つ旅館が「旅館大村屋(以下、大村屋)」です。

その15代目の代表を担うのが北川健太さん。北川さんは、普遍的な旅館の事業再生や地域のまちづくりの枠組みを超え、ロックバンド「くるり」の岸田繁さんやミュージシャンのVIDEOTAPEMUSICさん、ラジオDJのピーター・バラカンさんなど、名だたるアーティストや文化人を巻き込み、嬉野と旅館に関する楽曲制作やライブなども大村屋主体で実施してきました。

歴史ある温泉旅館をリブランディングしてきた北川さんは、どのようなバランスで伝統を守りながら、ご自身の好きな音楽やカルチャー要素を取り入れてきたのでしょうか。そして、旅館だけでなく、嬉野の文化と人々のつながりを紡いでいくために意識している姿勢についても、教えていただきました。

80軒あった旅館が33軒に。寂しくなっていく街の老舗旅館を24歳で継ぐ

―大村屋の代表を務めていらっしゃる北川さんですが、もともとご実家の旅館を継ぐつもりだったのですか?

北川

いえ、親からは「継がなくてもいい」と言われていましたし、僕自身も最初は継ぎたくなくて、大学も東京に出ていました。というのも、10代の頃に嬉野の街がどんどん寂しくなっていく景色を見て育ったので、当時の僕からするとあまり希望を持てなかったんです。

嬉野は昔からある温泉地で、高度経済成長と一緒に発展し、規模も大きくなっていった街。しかし、バブル崩壊後に影響を受けて、さらにリーマンショックでも打撃を受けました。ちなみに全盛期には80軒ほどあった旅館も、いまでは33軒まで減っています。

それに、個人的には音楽やカルチャーが大好きで、雑誌『STUDIO VOICE』などを夢中で読んでいたような学生だったこともあり、音楽業界で働くか、雑誌の編集者になることが憧れでした。とはいえ当時ですら、音楽業界も出版業界の各社も、新卒を雇うとしても1年に一人くらいで。東京で自分のやりたいことをやるのは大変なんだなと痛感し、夢への扉も開けない感覚でした。

北川健太さん

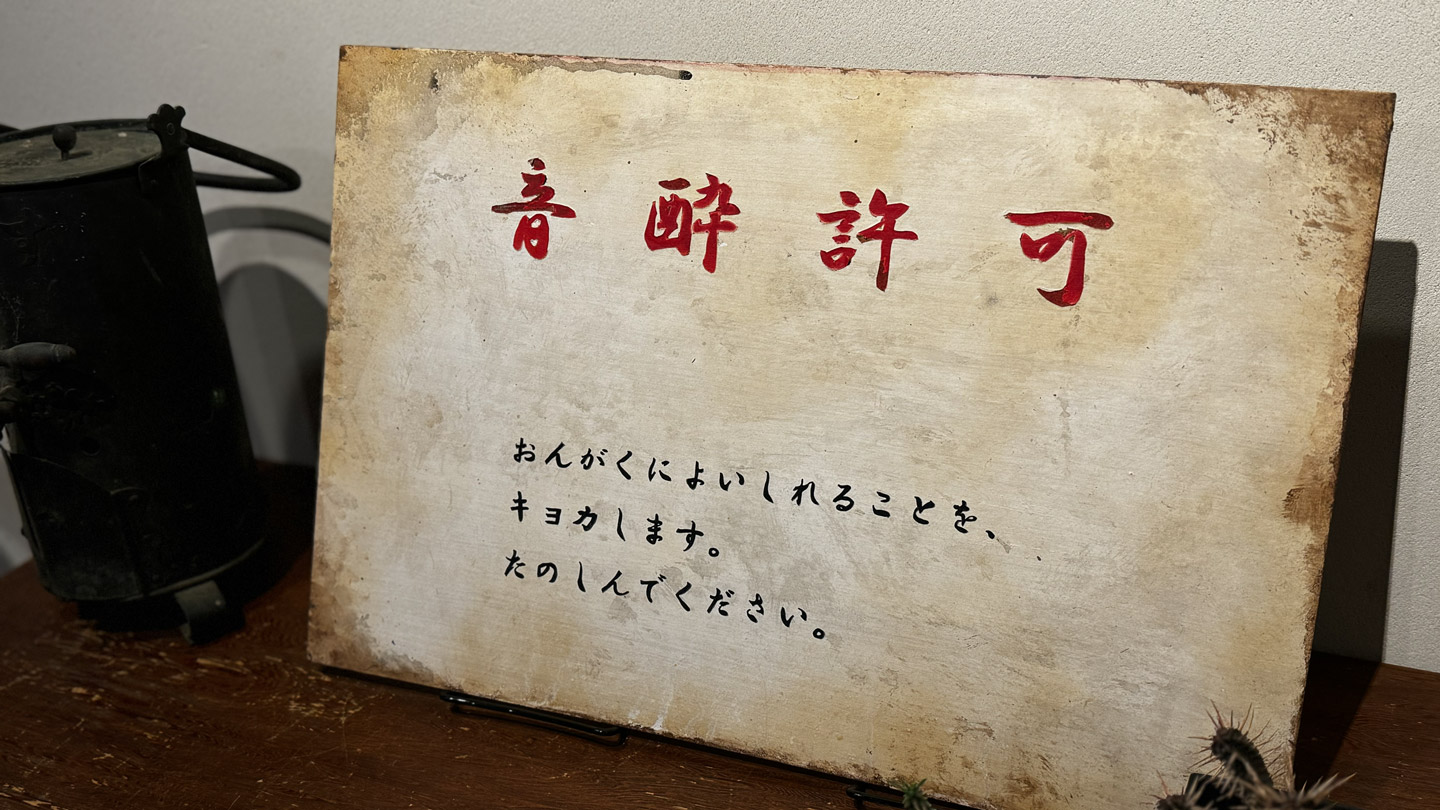

大村屋のコンセプトは、「湯上がりを音楽と本で楽しむ宿」。1階の「湯けむりラウンジ」「Music Bar」には約4,000枚のレコードが並び、北川さんの変わらぬ音楽への愛情が伝わってくる

―当時から音楽がお好きだったんですね。そこからどのように旅館や接客などのいまの仕事に興味を持っていくのかが気になります。

北川

大学最後の頃、友人とバンドをやっていたんですけど、レコードをつくるのにお金が必要で、アルバイトを探していて。時給が高かったのが東京のホテルのベルボーイ。これはよさそうだと思って働きはじめましたら、初日からなぜかうまく対応できたんです。

先輩に呼ばれて「何かやってた?」と聞かれたとき、旅館の息子だと告げたら「やっぱりね」と言われました(笑)。そういう環境で育ち、小さいころから親の仕事を見てきたからこそ、自然にできたんだろうなと実感すると同時に、働いていて楽しいと感じたのも覚えています。

そうした手応えもあって、大学卒業後は新卒で、熱海と箱根に新しい旅館をゼロからつくるという会社に入ったんです。そこでさまざまな経験を積ませてもらいました。ですが、その新旅館のオープンから1年が経った頃、母が体調を崩したことや大村屋の経営難の実情を知って、嬉野に帰ることになって。いろいろと考えた結果、実家の旅館を継ぐことに決めたんです。当時24歳で15代目の代表に就任しました。

大村屋の外観

「日本三大美肌の湯」といわれる嬉野の温泉。源泉かけ流しの半露天風呂では、くるりの岸田繁さんが大村屋のために作曲した温泉入浴のためのアンビエント音楽が流れている

「若くして社長になってよかった」。24歳での決断を、いまでは全肯定できる理由

―若くして「歴史ある家業の跡を継ぐ」という決断の後押しになった要因はなんですか?

北川

都会のシティホテルや、人気観光地の旅館で働いてみて、逆に大村屋の可能性に気づけたのが大きいですね。たとえば、都会のホテルは誰がラウンジに来てもいいし、コーヒーを飲むだけでもいい。ワークショップやイベントが頻繁に開催されているところもありますよね。大村屋にもそういった「空間」はたくさんあるけれど、そういう活かし方はあまりできておらず、価値を狭めていると気づいたんです。

いわゆる「箱」があるというのは、すごく可能性があるのではないかと感じて。東京でバンド活動を経験したことで、ライブをやるのにもお金がかかると実感していたこともあり、「箱」の価値を使って旅館を経営してみたいと考えるようになりました。伝統をそのままかたちでただ守るのではなく、自分が培ってきた経験や感覚を、実家の旅館にも持っていきたいと思っていましたね。

本と音楽を楽しめる地下1階のライブラリースペース「湯上がり文庫」。もとはスナックのスペースだったため、ミラーボールがついており、夜のイベントなどでいまでも活躍する

―若いうちに社長になったことで、苦労したこともありましたか?

北川

わからないことだらけだったので、大変ではありました。ただ、若いからこそ、地域の人たちに助けていただいて乗り越えられましたね。特に当時、お取引していた銀行さんたちが「大村屋の事業再生チーム」をつくってくれて、親身にいろいろ教えてくれたことは印象に残っています。

最初のミーティングが終わったとき、コワモテの金融マンに「終わったらちょっと来い」と言われて。恐る恐るついて行ったら「まだ24歳で経営のことは何もわからないでしょ。でも、それがいいんだ」と言ってくれました。

彼はそれまでにいろんな事業承継に携わってきて、ファミリービジネスを見てきた人。その経験上、若ければ若いほど、それが価値になる、とのことでした。たとえば、他社で経験をたくさん積んでから社長になった場合、わからないことを社内外の周囲の人に聞きづらい。でも20代だったら「教えてください」と聞きやすい、と。

その金融マンには、決算書の見方と事業計画書のつくり方も教えてもらって、本当に助けていただきました。社長になって16年が経って、いまはまだ40歳。振り返ってみると、たしかに若くして社長になる決断をしてよかったと感じます。

昔の文豪や画家から得たヒントとは? 好きな「音楽」を旅館に取り入れたきっかけ

―代表に就任後、どのくらいの期間でご自身が好きな音楽やカルチャーの要素を旅館に取り入れていこうと思ったのでしょうか?

北川

家を継いでから、2、3年目以降に少しずつ利益が出て、次の一手を考えられるようになってからですね。そんなとき、たまたま昔の旅館の資料を読んでいると、「昔の旅館って個性的だな」と感じたことがあったんです。

たとえば、文豪が温泉旅館に滞在しながら小説を書いたり、画家が宿代の代わりに屏風絵を描いたり。いまでこそ各地域で「アーティスト・イン・レジデンス」も活発化していますが、温泉旅館ってカルチャー要素やクリエイターとの親和性がある場所なんだなと当時気づきました。それで「この旅館にも、自分が好きな音楽やカルチャーの要素を取り入れてもいいんじゃないか?」と思いはじめたのが3年目くらいです。

―まずは何からはじめたのでしょうか?

北川

当時はラウンジに音もなかったのですが、小さいCDコンポを置くところからはじめました。そういえば家に大きいJBLのスピーカーが埃をかぶっていたなと思い出し、修理に出して旅館に持ってきて。

―いきなり大きくトライするのではなく、小さいところからはじめていったんですね。

北川

そこから徐々に、レコードを置いたり、アーティストの方をお呼びしてライブをしたりと、自分がやりたかったことを取り入れていきました。その後、2017年に「湯上りを音楽と本で楽しむ宿」というコンセプトを新たに据えて、本格的に現在の方向性へとリニューアルしました。

1階「湯けむりラウンジ」に併設されている「Music Bar」では、アナログレコードを聴きながらさまざまなお酒も楽しめる

「湯けむりラウンジ」には重厚感のあるオーディオ機器が並ぶ。上質な音が聴ける空間で、「非日常」を体験できる

旅館での音楽ライブの採算と目的は? ミュージシャンへの依頼時の意識

―近年では、ピーター・バラカンさんの出前DJをはじめ、VIDEOTAPEMUSICさんやロックバンド「くるり」の岸田繁さんなどの著名なミュージシャンを招いたライブのイベントも印象的です。

北川

そういったイベントも、実はイベント会社さんにお願いしたことはありません。たとえば、最初に熊本にいる知り合いの方からピーター・バラカンさんをご紹介いただいて、そのイベントに来た方がVIDEOTAPEMUSICさんをつないでくれて……。ありがたいことに、人から人につながってご縁をいただくケースが大半なんです。

―たとえ知り合えたとしても、著名なアーティストの方に旅館のイベント出演の依頼を交渉するのは、なかなかハードルが高そうな印象です。イベント出演の相談時に意識していることはありますか?

北川

「演者さんとして、いらしてください」というよりも、「温泉旅行の気分で来てください」というのは必ずお伝えしていますね。ただお客さまの前で演奏してもらうだけだったら、近くでいえば福岡のライブハウスと提供できる体験はほとんど同じ。全国の大きいライブハウスを回って、その後に打ち上げで居酒屋に行って、ホテルに泊まって、と景色や行動も似てきてしまいます。だけど、せっかく嬉野まで足を運んでくれるのだから、温泉や嬉野の文化を普通に楽しんでもらいたいな、と。

DJイベントでは、湯上がりラウンジがダンスフロアと見紛うほどの熱気に包まれる(画像提供:旅館大村屋)

―そういったアプローチは、温泉街や温泉旅館ならではですね。採算については、どのように考えているのでしょうか?

北川

一般的にカルチャーやエンタメに関するライブのイベントを地方でやろうとすると「採算が合わない」とよく言われますけど、旅館なら「箱」となるイベントスペース、宿泊部屋やお食事だってご用意できる。もちろん、すごく利益が出るわけではないけど、続けられるのはライブに必要な最低限の条件が「旅館」にすべて備わっているからだと思っています。

―利益が目的でないのであれば、どういった狙いでライブやイベントを実施されているのでしょうか?

北川

「ここに来れば、自分好みの音楽やカルチャーが好きな人に会える」というお客さまが来てくださる状態をつくっていきたいんです。たとえば、インターネット広告のほうが不特定多数の人たちにリーチできるかもしれませんが、アーティストや大村屋主催のライブなどを目当てに来てくださる方のほうが、より「相性のよさ」を感じていただけるのではと考えていて。

イベント単体で黒字にならなかったとしても、宿泊が満室になればなんとかなりますし、嬉野と当旅館の雰囲気や取り組みに共感いただけて、長くご愛顧いただけそうな人たちと出会えるきっかけとして、ライブはすごくいい手段だと思っています。だからこそ、ライブ以外の取り組みに関しても、マスに向けたものではなく、自分たちのやりたいことや好きなものを絡めた企画が自然と多くなっていますね。

ファンから従業員への転身も。くるりの岸田繁さん、VIDEOTAPEMUSICさんとの取り組み事例

―実際に、そうした取り組みがきっかけで、いい出会いにつながった事例はありますか?

北川

大村屋に滞在しながら、楽曲『嬉野チャチャチャ(feat. mei ehara)』『ロマンス温泉』の制作や、数回ライブもしてくださっているVIDEOTAPEMUSICさんのファンの方が、以前に長崎から泊まりに来てくれたことがありまして。実は、いまでは嬉野に移住し、大村屋に住み込みで働いてくれているスタッフなんです。

もともと東京で舞台美術の仕事をしていたそうなんですけど、嬉野と大村屋を気に入ってくれて、求人に応募してくれました。2024年にVIDEOTAPEMUSICさんのライブを大村屋でやったときには、舞台美術のスキルを活かして、素晴らしい館内の装飾を用意してくれたんですが、なんだか感慨深かったですね。

VIDEOTAPEMUSICさんのライブでは、もともとファンだった大村屋のスタッフによる舞台美術の制作物が至るところに設置されていた(画像提供:旅館大村屋)

同じく大村屋のスタッフが準備したVIDEOTAPEMUSICさんライブの館内装飾(画像提供:旅館大村屋)

VIDEOTAPEMUSIC『嬉野チャチャチャ(feat. mei ehara)』。実際に嬉野で本人が録音した佐賀県の民謡や、地域芸能で使われる楽器の音などを使って制作された楽曲

―大浴場のリニューアルが2024年11月に行われた際には、その半露天風呂で流れる「入浴専用音楽」をくるりの岸田繁さんが制作したことも話題になりました。どんな経緯で、楽曲制作していただくことになったのでしょうか?

北川

岸田さんといえば音楽はもちろん、温泉もお好きな方で、大村屋に一度泊まりにきてくださったことがあったんです。でも、ちょうどその日は僕が出張で不在だったため、お会いできなくて。

くるりはずっと好きでしたし、レコードもたくさん持っているのに……と残念に思っていたのですが、それからご縁があってもう一度来てくださったんです。そこで、いろいろと音楽のお話などで盛り上がり、交流を深めることができました。

その後、2024年に大浴場を改装するということになったときに、「こんなに温泉好きの音楽家は、僕の目の前にはもう二度と現れないだろう」と思い、曲をつくっていただけないかとご相談したんです。そうしたら、二つ返事で「やります」とお答えしてくれました。

2024年11月にリニューアルしたばかりの大浴場

大浴場の湯船ではくるり岸田繁さんによる入浴専用音楽、脱衣所ではVIDEOTAPEMUSICさんによる楽曲『ロマンス温泉』が流れている。いずれも大村屋で制作された楽曲

―お客さまの反応はいかがですか?

北川

くるりのファンの方はもちろん喜んでいますけど、大村屋に毎日温泉に入りに来ている地元のお客さんにも好評です。そのうちの一人の常連のおじさんが「あの音楽、なんやわからんけどいいね。普段よりも長風呂しちゃったよ」と言っていました。温泉の気持ちよさが増幅するような音を岸田さんにつくってもらえた気がしますね。

自分が好きなアーティストの方と、対等な目線で取り組みをするということは、かつて家業を継ぎたくないと思っていた自分が憧れた音楽雑誌でもできなかったことなんじゃないかと思っています。若い方々にも、「地元に帰ってきても面白いことができる」というのが伝わったら嬉しいですね。

地域の人たちや移住者に「街」をもっと好きになってもらう方法

―大村屋が仕掛ける取り組みは、旅館として単に面白い企画をやるだけでなく、嬉野という街の個性や魅力も含めて打ち出されているケースが多い気がします。地域活性化やまちづくりへの貢献も視野に入れるなかで、意識していることはなんですか?

北川

「嬉野だからできること」という点は大事にしています。たとえば、地元の芸妓さんにイベント協力いただくことなどがありますね。かつては芸妓さんが200人もいたんですが、時代の流れで宴席がなくなってしまった影響も大きく、いまでは10人を切ってしまっている状況がありまして。

そこで、現代なりの楽しみ方として何か新しいことができないかと考え、大村屋のDJイベントにダンサーとして芸妓さんをお呼びしたことがあって。もともと舞踊をやっている方々だから、動きがなめらかで麗しい。これは「ジャパニーズダンサー」として世界に出してもいいんじゃないかとすら本気で思っています。

それから、嬉野にはスナックも多いので、スナックに詳しい浅草キッドの玉袋筋太郎さんをゲストにお招きして、『スナックサミット』というのも過去にやりました。古きよきスナック文化の魅力を再発見するためのイベントです。

地元のスナックのママたちが20人くらい来てくれて、盛り上がりましたね。アメリカで地域課題の研究をしているお客さまからは、「ローカルな酒があり、歌もあるという楽しみ方がすごく面白い。スナックはジャパニーズパブだね」とすごく評価してくれたのも印象に残っています。

芸妓さんをダンサーとして呼んだDJイベントの様子(画像提供:旅館大村屋)

嬉野の特産品であるお茶を使った「茶ビール」は大村屋の新しい名物

―観光客だけでなく、地域の方々を巻き込むための取り組みや意識していることなどはありますか?

北川

この街や住んでいる人たちのことを、もっと知ってもらうことが必要なので、積極的に嬉野の情報を発信することは心がけていますね。その一環として、いまは『嬉野温泉 暮らし観光案内所』というWebサイトを運用しています。私がおすすめしたい嬉野の魅力を福岡在住のライターさんに客観的目線で取材してもらい、記事を随時更新しているんです。

観光客や地元民に「街ごと好きになってもらいたい」という目的はもちろん、地方移住を考えている人にも届いたらいいなという想いでやっています。九州って、温泉街でいうと湯布院や黒川などいろんな街があるのですが、観光の要素が強ければ強いほど、「暮らし」のイメージが抱きづらいんですよね。

だからこそこのWebサイトで、近所の惣菜屋さんや八百屋さんなど、嬉野の街にはどういう人がどんな仕事をしているのかというのを知ってもらうことによって、より「暮らし」のイメージも持っていただけたらと考えています。

Webメディア『嬉野温泉 暮らし観光案内所』

北川

こうした発信によって、実際に「嬉野に移住したい」とか「大村屋で働きたい」と思ってくれる人たちが徐々に増えている実感もあります。人手不足の世の中だけど、うちは移住者も含めてこの3年で20〜30代の従業員が17人も増えました。入社理由として、暮らしのイメージがついたから、という声も上がっています。

―すごいですね! 実際に移住してきた方に対しては、どんなことをされていますか?

北川

やはり街の人たちとの接点をつくってあげることが大事だと思っています。たとえば大村屋では、入社したらまず一緒に嬉野周辺で街歩きをするんです。個人商店に挨拶し、いろんな人たちと会話をしながら街中を巡って。そうすると、普段の生活で街を歩いていても声をかけられるから、孤独感がなくなるんですよね。そうやって一緒に働きはじめた従業員たちが、安心して仕事や生活を楽しめる環境にしていきたいと考えています。

―宿泊業では人材や後継者の不足に悩む旅館・ホテルも多いなかで、若い世代から注目されることは重要ですよね。若手の従業員や、未来の後継者に期待することはありますか?

北川

大村屋で実現していきたいことは、どんどんチャレンジしてほしいですね。僕にとっては、次の世代につなげるための大きな武器として、大浴場の改装をしたつもりです。でも、ここにも自分の好きを詰め込みたかったから、岸田繁さんに曲をつくってもらった。いまのトレンドでいえば、「サウナは絶対につくったほうがいい」といろんな人から言われたけれど、僕自身はサウナが得意ではないのでつくりませんでした(笑)。

それくらい自分の好きなものや、やりたいことを突き詰めて考えたほうがいいと思っていて。もし次に大村屋を継いでくれる人が現れたら、その人がやりたいようにやればいいと思うので、必ずしも僕の方針を続けなくてもいいと思っています。

―最後に、自分の好きなことを事業や仕事に活かそうとする方々にメッセージをお願いします。

北川

大村屋には家訓みたいなものがあって、それは「一番にはなるな」というもの。なぜなら「一番」は大村屋ではなく、嬉野という街自体が主体であることだからです。この土地があるおかげで、温泉が湧き出して、そこでやらせてもらっている、ということだそうです。

言ってしまえば「調子に乗るなよ」ということだと思うのですが、大村屋がバブル期に調子に乗って、一番をめざして腹一杯に借金をしすぎなかったのは、この家訓のおかげかもしれません。だから、ここまでなんとか持ち堪えることができたのかなと。

好きなことをやっていく姿勢は大事ですが、欲が出ちゃうものなので、ちょうどいいところで「これくらいにしておこう」と思えるかが重要になってきます。大村屋としてもそのスタンスは、これからも引き継いでいきたいですし、この記事を読んでくれた人にもときどきこの言葉を思い出してくれたら嬉しいですね。

この記事の内容は2025年1月23日の掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆・編集

- 山本梨央

- 撮影

- 中村健太

- 編集

- 吉田真也(CINRA,Inc.)