Theme知る

葉っぱビジネスで町おこし。上勝町の40年の物語と、新代表が語る課題とこれから

- 公開日

料理に添える一枚の葉っぱが、年間売上2億円を超える一大産業となった「葉っぱビジネス」をご存じでしょうか?

徳島県の山あいにある上勝町(かみかつちょう)で40年近く続くこのビジネス。高齢化や人口減少という地域課題に直面するなか、町の農家の方々によって生まれました。そこには、単なる町おこしにとどまらない、地域の暮らしや誇りを守り育てる知恵が息づいています。

葉っぱビジネスはどのように上勝町で成功をおさめ、これから地域とともにさらなる成長を目指していくのでしょうか。

お話をうかがったのは、事業の黎明期から関わってきた農家の高尾晴子さん。そして、葉っぱビジネスを立ち上げた株式会社いろどり創業者の横石知二さんからバトンを受け継いだ新代表・粟飯原啓吾(あいはらけいご)さんです。お二人の話から見えてきたのは、厳しい環境のなかで育まれた創意工夫と、世代を超えて未来へつなごうとする人々の温かい眼差しでした。

徳島県上勝町で生まれた、葉っぱビジネスとは

上勝町の葉っぱを利用したつまもの

農家さんが葉っぱの選定作業を行う様子

葉っぱビジネスとは、日本料理を彩る季節の葉や花、山菜などの「つまもの」を、栽培・出荷・販売する農業ビジネスのことです。

徳島県上勝町で1986年に生まれたこの葉っぱビジネスは、株式会社いろどりが旗振り役となり成長を続け、2023年度には年商2億6,000万円を記録*1。葉っぱブランド「彩(いろどり)」の栽培や出荷には、町の高齢者や女性が多く参加しており、日本の町おこしにおける代表的な成功事例としても知られています。

葉っぱビジネスのはじまり

いまから約40年前、上勝町の暮らしを支えてきた基幹事業は存続の危機にありました。主要な農産物だったみかんが、記録的な大寒波で全滅。町の未来が見えない状況のなか、当時農協の職員だった横石知二さん(後の株式会社いろどり創業者)は、大阪出張で立ち寄った料理店で、ある光景を目にします。

若い女性客が、料理に添えられた一枚の紅葉の葉を見て「きれい」と感動し、大切そうにハンカチに包んで持ち帰ったのです。上勝町ならどこにでもあるような葉っぱが、場所を変えれば価値ある商品になるかもしれない。横石さんのこの気づきが、のちに年商2億円を超える「葉っぱビジネス」のはじまりでした。

山の葉が商品になった日。農家が見た葉っぱビジネスの黎明期

前代未聞の挑戦に当初からかかわってきた農家のひとりが、高尾晴子さんです。80歳のいまも現役の葉っぱ農家として活動する高尾さんに、当時のお話からいまに至るまでをうかがいました。

みかんが全滅した上勝町で、たった数名からはじまった葉っぱビジネスへの挑戦

─まずは、葉っぱビジネスがはじまった当初の様子を教えてください。

高尾

当時、大寒波で上勝町のみかんの木が全滅してしまって、みんな途方にくれていました。

そんなときに、後に株式会社いろどりを立ち上げた横石さんから、「葉っぱを売ってみないか」と声をかけてもらったんです。横石さんは上勝町の農協に赴任して以来、よく話をする仲だったのと、私がもともと生け花の材料となる花木を栽培していて葉っぱに馴染みがあったこともあり、誘ってくれたのでしょうね。

彩(いろどり)立ち上げ初期の葉っぱ農家の方々。女性や高齢者の方々が中心となって活動していた

─横石さんから誘いを受けたとき、周りの反応はいかがでしたか?

高尾

みんな最初は、「葉っぱが売れるなら御殿が建つわ」と笑っていましたよ。まだ本当に商品になるかどうかもわからないときでしたが、同じ花木の生産仲間に「儲かるかわからんけど、やってみる?」と声をかけて、3、4人ではじめました。

─そこから、どのように葉っぱビジネスが軌道に乗っていったのでしょうか。

高尾

どんな葉っぱなら売れるのか、最初は本当に手探りでした。でも、決まったことをするのではなく、何もわからないところからつくり上げていくのが本当に楽しかったんです。いままで何気なく見ていた笹や桜、桃の葉っぱにも愛着が出てきて、もっと木のお世話を頑張ろうという気持ちにもなりました。

1988年、彩の葉っぱ農家たちが集まって勉強会を行なっている様子

高尾

そうして3、4年も続けていると、事業も少しずつ軌道に乗ってきました。そのころに、仲間たちと「彩(いろどり)部会」というグループをつくったんです。「次はどんな商品を出そうか?」と相談したり、互いに商品の品評会をしたり。部会で旅行に行っても、きれいな紅葉を見たら「あんなのつくれたらいいね」なんて、いつの間にか葉っぱの話ばかりをしていましたね(笑)。

─葉っぱビジネスが軌道に乗っていることを実感する機会はありましたか?

高尾

彩部会の視察研修として、横石さんに毎年いろいろな場所に連れて行ってもらっていたのですが、上勝町のつまものを使ってくれている京都の有名な料亭に行ったことがありました。

そこで「私の葉っぱが、こんなに美しく飾られているんだ」と実感して、嬉しかったのを覚えています。美味しい料理が、さらに目でも楽しめるものになる。そのお手伝いができることが誇りでした。

そして、葉っぱビジネスが軌道に乗ってきた1999年に「株式会社いろどり」ができました。

1992年、横石さんといろどりの農家さんで、京都の料亭に研修に行った時の様子

秋を演出する紅葉のつまものが添えられた料理

40年の知恵と、若い世代へのバトン

─40年携わってきた農家として、葉っぱビジネスをここまで続けてこれた要因はなんだと思われますか。

高尾

やっぱりただ葉っぱを拾うわけではなく、「農業」としてしっかりやってきたということが要因だと思います。最初のころは庭の木から葉っぱを採ったりもしたけど、それだけじゃ商売にならないんですね。いまはもともと田んぼだった場所に木を植えたりして、葉っぱを管理しやすいように育てています。

売り物の幅も、40年かけて少しずつ広げていきました。季節ごとに人気の作物を増やしていったことで、いつでも売れる商品を出荷できるようになった。葉っぱを出荷するビジネスというと山に自生する木から葉っぱを取ってくるだけの簡単な仕事と誤解されることもありますが、40年間の知識と経験があるからできることなんです。

─これからこの仕事を担う若い世代に、どのようなことを伝えたいですか。

高尾

私たちがはじめたことを、少しでも若い人が認めてくれて、後継者が増えていったらうれしいですね。いまも移住してきた若い人たちに手伝ってもらいながら、栽培の仕方を教えたりしています。その子たちが後継者になってくれたら、最高の喜びです。

高尾さんの作業場で、農業体験に参加した人たちにつまものの出荷方法について教えている様子

高尾

春には花が咲き、秋には紅葉が美しい。都会では失われがちな季節感が、この上勝町にはあります。そんな「季節が感じられる町」を、若い人たちと一緒に守っていきたい。私たちが40年間楽しくやってこられたように、若い子たちにも「40年後も楽しく働けているよ」と言ってもらえるようないろどりであってほしいと思います。

産地を支える葉っぱビジネスの「仕組み」と未来への眼差し

葉っぱ農家の高尾さんが語ってくれたのは、手探りながらも楽しさに満ちた事業の黎明期からいまに至る想いでした。

では、その熱意を個人の頑張りで終わらせず、40年続く「産業」へと育て上げた、株式会社いろどり独自の仕組みとは、どのようなものだったのでしょうか。2025年8月に急逝した横石知二 前代表よりバトンを受け継いだ、新代表の粟飯原啓吾さんに話をうかがいました。

ある移住者の軌跡、そして覚悟の代表就任

─粟飯原さんは上勝町への移住者とお聞きしましたが、まずは粟飯原さんがいろどりの事業にかかわることになった経緯を教えてください。

粟飯原

私がはじめて上勝町に来たのは2011年です。当時、内閣府が実施していた「地域密着型インターンシップ」という制度に応募し、いろどりの事業に参加しました。2か月の研修が終わって帰る前日に、前代表の横石に「会社に入らないか」と声をかけていただいたのがきっかけでいろどりの社員として上勝町に移住することになりました。

現いろどり代表・粟飯原さんと葉っぱ農家研修生から独立した農家の方々

─そこから2025年にいろどりの新代表に就任されるまでは、どのような歩みがあったのでしょうか。

粟飯原

入社後は、私自身が参加したインターンシップの受け入れや、上勝町からいろどりが受託していた町の移住促進事業を長く担当してきました。そのなかで町のさまざまな人とかかわり、いろどりの事業全般にも徐々に深く携わるようになりました。

ただ、新代表への就任は、本当に突然の事態でした。もともとは、2025年5月の株主総会で副社長に就任する予定だったんです。そこから2年ほどかけて代表の引継ぎを行う予定でしたが、その総会のわずか2週間後に横石が緊急入院することになり、仕事への復帰が難しくなりました。そこで急遽、私が新代表に就任することになったのです。

高尾

粟飯原くんのように上勝町出身じゃなくても、私たちを引っ張っていってくれる方が増えてきたのはうれしいことだと感じています。

「競争」と「安定」を両立させる独自の仕組み

─粟飯原さんはインターン時代から10年以上ものあいだ、いろどりの葉っぱビジネスに携わってこられました。ビジネスのユニークさの核心はどこにあるとお考えですか?

粟飯原

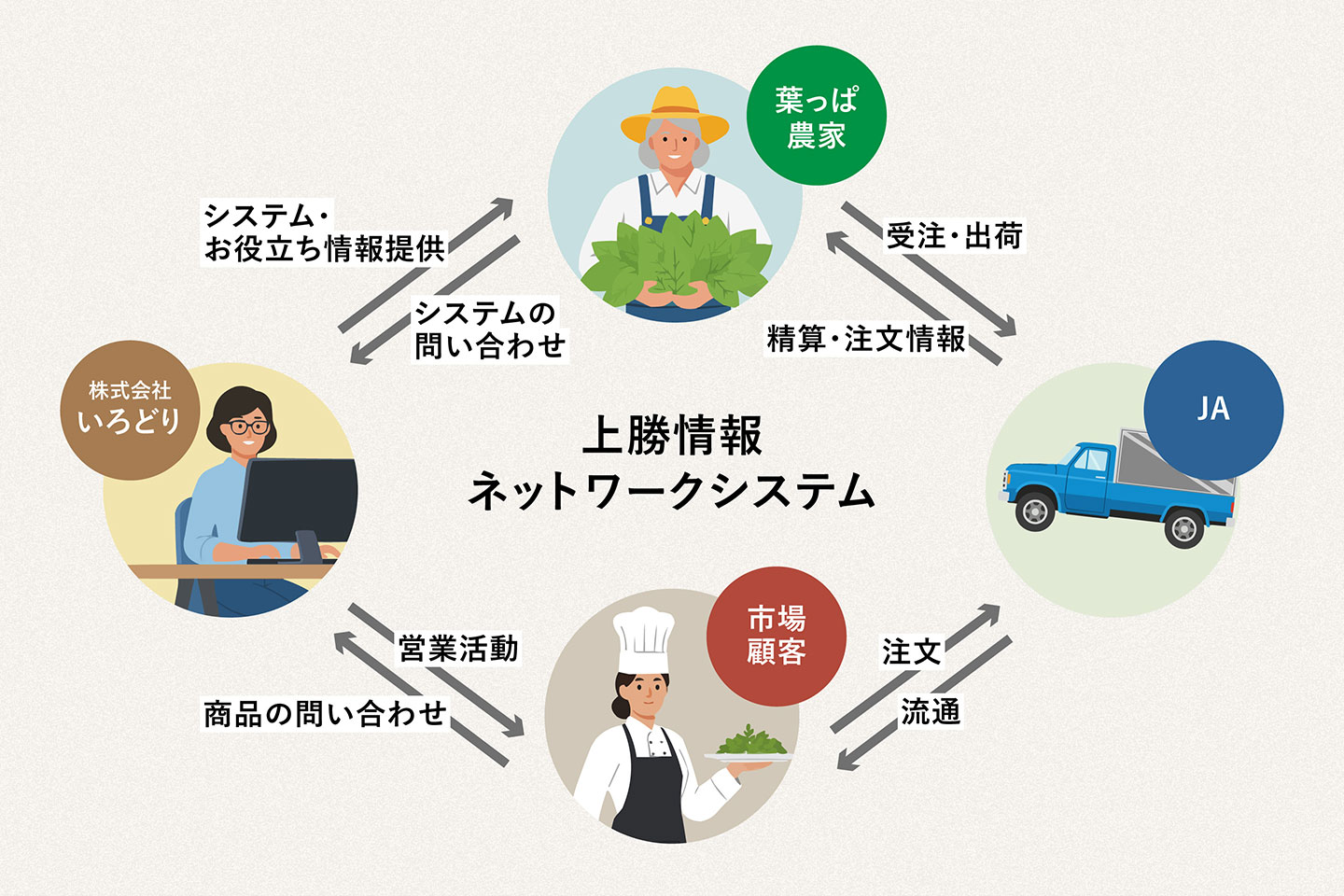

ICTシステムを活用した「上勝情報ネットワーク」が、事業の中核になっていると思います。

農家さんはパソコンやタブレット端末から専用ホームページにアクセスし、受注情報や今後の見通し、売上ランキング、お役立ち情報などを確認できます。

さらに、この専用ホームページでは、いろどりのスタッフが毎日農家さんに向けてメッセージを送信しています。受注情報やその日の市況、今後の予測などを共有することで、農家さんが生産や出荷の計画を前もって立てやすくなる。この日々のコミュニケーションも非常に重要な仕組みだと考えています。

高尾

いろどりからのメッセージは毎日見ているんです。「明日はこれを出荷しよう」と計画を立てられるので、情報提供は本当にありがたいですね。

粟飯原

また、現在の受発注システムでは、お客さまからの発注が5分後には農家さん側の受注画面に表示されます。それを見た農家さんが早い者勝ちで受注ボタンを押す、という仕組みなんです。

高尾さんが受注システムを使って出荷注文を確認している様子

─早い者勝ちの受注システムだと、一部の人に売上が偏ってしまったりしないのでしょうか。

粟飯原

よくそういった意見もいただくのですが、一度に受注できる案件数に制限があることや、主要商品は注文取りの対象外になっているため、一部の人に売上が偏ることはありません。

たとえば、彩(いろどり)の売上の30%以上を占める「南天」や「青もみじ」といった主力2品目は、注文取りの対象外です。需要が大きく安定している品目に関しては、農家さんは計画的に出荷し、売上を得られる仕組みになっているんです。

また、受注競争という仕組みは、農家さんが夢中になって取り組める環境が生まれ、モチベーションを保ちながら仕事を続けられるポイントにもなっていると感じています。

─なるほど。葉っぱ農家の高尾さんは「40年の知識と経験がある」とおっしゃっていましたが、その技術はどのように共有されていますか。

粟飯原

昔は、各農家さんがライバル関係でしたから、自分の栽培技術を人に教えることは少なかったと聞いています。ですが、近年は農家の高齢化もあり、時期によっては需要に対して出荷が追いつかないないことも出てきました。そうなると、上勝町の葉っぱが産業として途切れぬよう、産地全体で生産量を維持し、市場の信頼に応えることのほうが重要になります。

そこで最近は、ベテランの農家さんが講師になって「栽培勉強会」を開くなど、横のつながりで知識をシェアする文化が生まれてきています。

出荷作業場で、タブレット端末を使って受注管理をする農家さん

─ほかの地域が簡単に真似できない、いろどりと葉っぱビジネスの特徴はどこにあると思われますか?

粟飯原

いろどりと農家さんたちが40年という歴史のなかで「産地としての価値」をつくってきたことだと思います。130件もの農家が一丸となり、産地として葉っぱビジネスに取り組んでいるのは上勝町だけです。

いまも多くの農家さんが多品目・多生産ですが、その背景には農家さんが長年かけて培った栽培技術やICTシステムへの柔軟な対応、そして何より状況に応じて互いに協力しあう文化があります。

高尾

立ち上げから40年経って、80歳になったいまでもこの仕事を楽しみにしていられるのが幸せなんです。これからも、自分のできる範囲で続けていきたいです。

つまもの産地の未来を支える「覚悟」

─株式会社いろどりとしては、地域にとって大事な事業を行ううえで、どのような役割を意識されていますか?

粟飯原

私たちは、決してこの事業を「仕切っている」わけではありません。葉っぱビジネスの主役は、あくまで生産農家さんと、集荷や販売を担う農協(JA)です。

私たちは第三者的なサポート役として、特にシステム関係の維持管理や、後継者育成といった、農家さんや農協だけでは手が回らない部分を担っています。前に出すぎず、あくまでも黒子として支えることを常に意識しています。

株式会社いろどりと農家さん、農協(JA)、市場顧客の関係

パッケージされた彩のつまもの

彩の葉わさびと梅の花を使った料理

─現在の葉っぱビジネスの状況と、課題について教えてください。

粟飯原

コロナ禍で一度は落ち込んだ売上も、経済活動の再開とともにV字回復しました。しかし、現在の葉っぱビジネスにおける最大の問題は「つくり手が減っている」こと。後継者不足は喫緊の課題です。

この課題に対し、私たちは2020年から本格的に「後継者育成事業」を開始しました。会社として労働者派遣の許可を取り、いろどりの仕事をやりたいという希望者を全国から集めて、ベテラン農家さんのもとへ派遣しています。

研修生は現場で栽培技術を学び、農家さんは労働力を確保できる。そして、研修期間を経て独立就農をめざしてもらうというプログラムです。2025年の春にも、京都から来た方が2年間の研修をスタートさせました。

高尾さんの作業場で、農業体験に参加した人につまものの出荷方法について教えている様子

─いろどりとして葉っぱビジネスを「続けていく」ことに、特別な想いはありますか?

粟飯原

もちろん、非常に強い想いがあります。私がここに来たときから、上勝町の葉っぱビジネスは町おこしの成功事例として有名でした。

ですから、この事業を私の代で途絶えさせてはいけないという想いがあります。また、町の高齢化という大きな課題を乗り越えてこの事業を続けていくこと自体が、同じような課題を抱える全国の地方にとっての、ひとつの希望になると信じています。

つまもの文化を継承し、事業を次の世代へ

─葉っぱビジネスが40年続いてきて、上勝町そのものにはどのような変化があったと感じますか?

粟飯原

私が来たころに比べると移住者も増え、新しいお店が次々とできるなど、町全体が活気づいているのを感じます。葉っぱビジネスで有名になったことで、国内外から取り組みの視察に来る方もいるなど、外に開かれた町になったと思います。

─葉っぱビジネスの未来のために、新たに取り組んでいることはありますか?

粟飯原

ビジネスとして続けるだけでなく、江戸時代から続いてきた日本文化のひとつである「つまもの文化の継承」も、これからの重要な仕事だと考えています。

葉っぱビジネスは文化に根差したものですが、時代の変化で廃れていってしまう可能性もあります。お客さん側も世代交代の時期のため、これからも変わらずいろどりの葉っぱを使い続けてもらえるかは定かではありません。

そのような背景から、最近では、Instagramで「葉っぱ相談室」というアカウントを立ち上げ、つまもの文化の魅力や上勝町ならではの風景や小話を発信しはじめました。

葉っぱ相談室のInstagram

粟飯原

将来的には、若い料理人の方に上勝町に来ていただいて、葉っぱの栽培を体験してもらったり、つまものの使い方を一緒に勉強したりする機会をつくりたいんです。そうやって、事業と文化を一体のものとして、次の世代につないでいきたいと考えています。

—最後に、上勝町のような取り組みを行いたいと考えているほかの地域へアドバイスがあればお聞かせください。

粟飯原

私たちが視察に来られた方にお伝えするのは、葉っぱビジネスのやり方そのものではありません。

大切なのは、自分たちの地域にある宝が何なのかを見つけ出し、それをどうプロデュースしていくか。上勝町の場合は、たまたまそれが「葉っぱ」だった、ということです。葉っぱビジネスを真似るのではなく、それぞれの地域ならではの価値を見つめることが良いのではないかと思います。

一枚の葉が、町と人の「誇り」になったいま

40年前、主要産業のみかんが全滅し、町の未来が見えなくなった上勝町。人々が自らの手で暮らしを守るために知恵を絞り、はじめたのがいろどりの葉っぱビジネスでした。

地域の人のためにはじまったこの取り組みは、現在では、高尾さんをはじめとする農家の方々に誇りや生きがいをもたらすものとして、町に深く根づいています。

足元の葉っぱに価値を見出すこと。仲間と知恵を出し合い、ときには競争しながらも、公正なルールのもとで商いを楽しみ、支え合うこと。そして、世代を超えてその知恵と楽しさを未来へつなごうとすること。

上勝町の物語には、変化を恐れず未来をつくるためのヒントや、人と人との温かな関係性を取り戻すための鍵が、数多く隠されているのかもしれません。

この記事の内容は2025年11月11日掲載時のものです。

*1:株式会社いろどりHP「会社概要・アクセス」

Credits

- 取材・執筆

- 松本友也

- 編集

- 牧之瀬裕加(CINRA,Inc.)