Theme知る

写真家・石川直樹が見つめ直す「知床」。写真で再発見できる、地域の隠れた魅力とは

- 公開日

観光地には「自然」「特産品」といった固定化されたイメージがつきまといます。けれども、その陰には、地域で暮らす人々の営みや、外からは見えにくい日常に潜む「本当の姿」や魅力が隠れているのではないでしょうか。

北海道・知床半島も、「大自然」や「野生動物」といったイメージが強い地域。そんななか、「新たな視点から、知床の魅力を伝えたい」という想いで、2016年から知床で活動を続けてきたのが、写真家・石川直樹さんです。

今回は、写真を通じて地域の魅力を発信するとともに、地元の人たちとの交流を深めてきた石川さんにインタビューを実施。知床での取り組みを入口に、大事にしている地域とのつながり方や、記録写真に対する想いについても聞きました。

日常の営み、地域の文化や歴史。大自然だけではない知床を表出させる

写真家・石川直樹さん。1977年、東京都生まれ。人類学や民俗学にも関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら写真を撮り、作品を発表している。2008年『NEW DIMENSION』、『POLAR』で日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞写真賞を受賞。2020年『EVEREST』、『まれびと』で日本写真協会賞作家賞を受賞。また、23歳で七大陸最高峰を当時の最年少記録で制覇し、2024年には日本人として2人目となる8,000メートル峰全14座登頂を達成している。

ー石川さんは約10年にわたり、『写真ゼロ番地 知床』やブランドブック『SHIRETOKO! SUSTAINABLE 海と、森と、人。』など、知床の日常の姿を発信する活動に励まれていますが、知床と深いかかわりを持つようになったきっかけを教えてください。

石川

2001年頃、冬の流氷の時期にはじめて知床を訪れたのですが、ぼくが惹かれているアラスカの空気感に近いものを感じたんです。

そこでご縁ができて、知床・斜里町の朱円小学校が2016年に閉校となる前、「最後の卒業アルバム」をつくるプロジェクトに携わったんです。生徒たちにカメラを渡して、通学路で写真を撮ってもらい、それをアルバムにするというワークショップを開催しました。

子どもたちにとっては、家と小学校の往復が世界のすべてみたいなものですが、そのなかで「自分の好きな場所やモノを撮る」というお題で自由にシャッターを切ってもらいました。

朱円小学校の「最後の卒業アルバム」ワークショップで制作した、子どもたちの日常風景を切り取ったアルバムの写真

─子どもたちの写真を通して、知床という場所の魅力や可能性について、どのように感じましたか?

石川

生徒一人ひとり、撮影したい対象は異なり、木を撮る子もいれば、道端の標識の写真を撮る子もいて。同じ場所で同じ時間を生きていても、見ているものはみんな違うし、子どもの数だけ違う世界がある、ということが、写真によって再確認できました。

知床というとどうしても、大自然とヒグマやワシなどの野生動物といったイメージが最初に浮かびますが、子どもたちの写真を見たとき、まったく違う知床のイメージが浮かび上がってきて、日常もこんなに面白いんだ、と思ったんです。

─写真によって、それまでのイメージとは違う姿が可視化できると。

石川

そうですね。地域には、長くその場所で暮らす人たちが積み重ねてきた歴史や文化がある。知床・斜里町の人たちと交流するなかで、そうしたあまり知られていない知床の姿を表出させるために、「知床の固定化されたイメージを、どうすれば塗り替えられるのか」ということを考えるようになりました。

そんな想いが、写真で知床の新たな側面を伝える『写真ゼロ番地 知床』をはじめとした、さまざまな取り組みの起点になっています。

─石川さんが主催する『写真ゼロ番地 知床』とは、具体的にどのような取り組みでしょうか?

石川

『写真ゼロ番地 知床』では写真を通じて、大自然だけではないありのままの知床の姿を伝え、従来のイメージを少しずつ更新していくような活動を行っています。地元の写真好きの人たちと一緒に、写真を軸にしたワークショップや展覧会の開催、映画監督の方にお声がけして知床・斜里町を舞台にした短編映画の制作なども行いました。

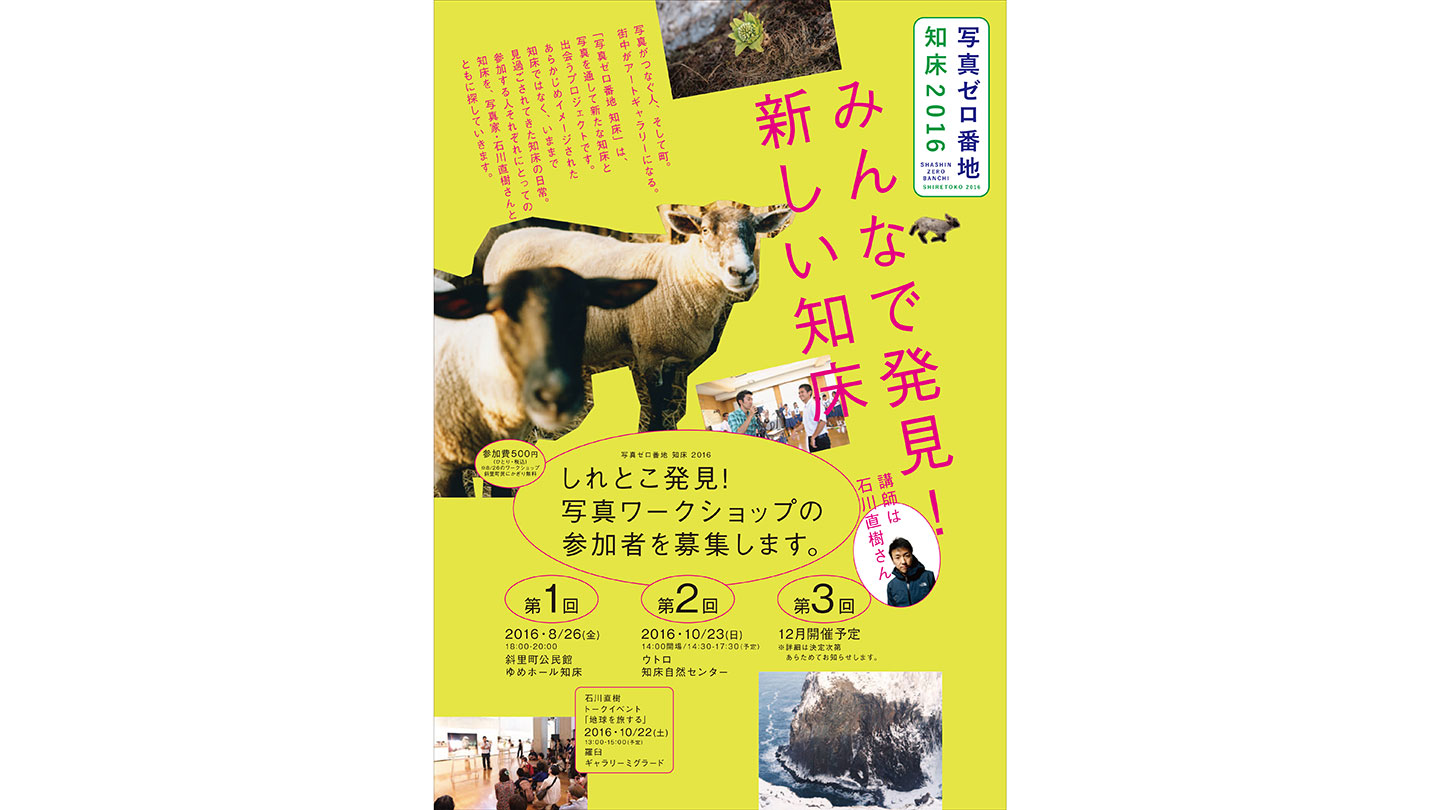

『写真ゼロ番地』主催のワークショップの参加者を募集する2016年のチラシ。「ゼロ番地」という名前には、北海道の開拓期に実際に存在した無番地を由来に、「何かの始まりの場所」「まだ意味づけされていない場所」という意味が込められている。

石川

2016年に開催した初回のワークショップで実際に集まった写真も、地吹雪が吹いている街並み、畑の野菜、漁の様子など、地元の人ならではの視点で切り取られた魅力的な風景でした。同じ場所に住んでいても、それぞれ別のものを見ていることが写真によって可視化されていきました。

─多角的な視点で知床を見つめ直し、新たな側面に触れることは、地元の人たちにとっても、地域をより好きになるきっかけなどにもなりそうですね。

石川

そうですね。「知床は大自然がすごい」と言われ続けると、外部の人だけでなく地元の人もそのイメージを普遍化してしまうこともあると思うんです。もちろん、大自然も知床の誇るべき一面ではあることは間違いありません。ただ、ここにはほかにも面白い部分がたくさんあるぞ、と。

地元の人にとっては当たり前だと思っていたことが、外部から見ると興味深い事柄であると気づけたり、地域の見慣れた風景もあらためて見つめてみると実は面白いと再発見できたり。『写真ゼロ番地 知床』の活動を通じて、そうした気づきを見出すことができたらいいなと思います。

―『写真ゼロ番地 知床』プロジェクトの一環として、石川さんは斜里町の日常の営みを後世に伝える地域映画『斜里 ー昭和ノ映写室ー』の企画も行っていますよね。

石川

はい。『斜里 ー昭和ノ映写室ー』は、三好大輔監督にお声がけして、斜里町の一般家庭に眠っていた8mmフィルムをもとに制作された地域映画で、パート3まであります。

『斜里 ー昭和ノ映写室ー』(2012年)。監督は三好大輔さん、企画は石川直樹さん。長野県松本市で地域映画を撮り続けている三好大輔さんに石川さんが影響を受け、知床斜里町でも地域映画を制作する運びになった。

石川

斜里町で上映会も行いましたが、世代ごとにさまざまな反応がありました。お年寄りの方々は、昭和の街の姿を懐かしみ、鍵がかかっていた記憶の引き出しが次々と開いていくように、声をあげていました。

一方で、子ども世代、孫世代の方々は自分たちの記憶にはない地域の姿や、おじいちゃん・おばあちゃんの若い頃の様子や自分自身の幼年期を新鮮に感じたりと、観る人によって違う発見や驚きがあったようです。

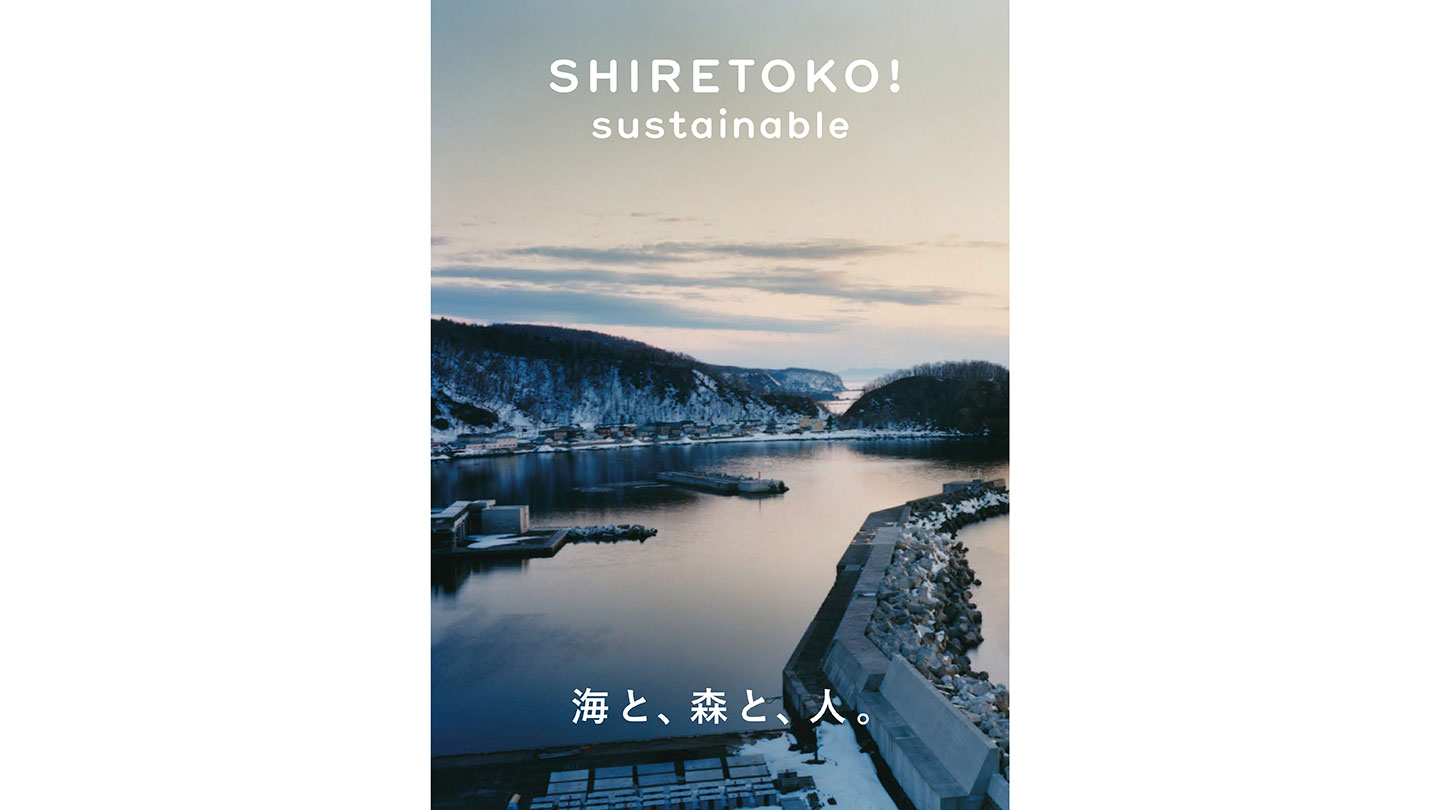

石川直樹さんが編集長を務める、知床のブランドブック『SHIRETOKO! SUSTAINABLE 海と、森と、人。』でも、知床の自然だけでなく、そこに暮らす人々の生活や文化を発信している。ブランドブックを手に取ってくれた人からは、「知床から別の場所へ移住したけれどあらためて懐かしい気持ちになった」「この本を観て興味を持ち、知床に来た」といった反応も数多くあるとのこと。

「そのとき、そこにあるもの」を記録することに大きな意味がある

―活動の軸である写真に対しては、どのような考えで向き合っているのでしょうか。

石川

ぼくにとって写真は、自己表現ではなく記録に根ざしたものです。絵や彫刻のようにゼロから何かを生み出すものは「表現」と呼べると思うのですが、写真はカメラという機械が写すもので、ファインダーを覗いたりするものの、人間はシャッターを切るだけです。

自分の主観や美意識で作り上げた美しい写真は、SNSなどで「いいね」をたくさんもらえるかもしれません。でも、それは消費されて終わってしまう。その一方で、記録写真、資料写真と呼ばれるものは強度があって、時間が経っても残っていきます。

だからこそぼくは、自己表現ではなく、目の前のものをそのまま記録する気持ちで、写真を撮り続けています。向こうから飛んでくるものを受け取るような感じで、森での狩猟というよりは、底の見えない池で釣りをしているような感覚に近いですね。

―石川さんが考える、「地域を記録すること」の意義について教えてください。

石川

さまざまな地域と深くかかわるようになってからは、記録に対する気持ちもより強くなっていったように思います。たとえば、何らかの都合でなくなってしまった地域のお祭りや伝統行事。数年ぶりにそれらを復活させるとなったときには、写真や映像が何より貴重な資料となります。

ぼく自身、そうした目的で写真の貸し出し依頼を受けることが何度かあって、「そのとき、そこにあるもの」を記録していくことの重要性を常々感じてきました。

―記録という意味でいうと、プロの写真家が撮る写真も、地域の人が撮る写真も、どちらも価値があるように感じますね。

石川

プロが撮る写真、子どもが撮る写真、おじいちゃん・おばあちゃんが撮る写真に優劣はありません。撮影場所が同じでも誰が撮るかによってまるで異なってきます。それは繰り返しになりますが、人によって見えている世界が違うから。

同じ世界に生きていても、別のものを見ていること、別のレイヤーのなかで生きていることを可視化してくれるのが写真の面白さですよね。そういう意味でも、地域のいろんな人たちが地元の姿を写すことには大きな意義があると思います。

固定観念を外していくと、また別の世界が見えてくる

―知床での活動を始めた当初と現在とで、石川さんの地域に対する想いに変化はありましたか?

石川

ありふれた言い方かもしれませんが、いまは知床に「行く」というよりも「帰る」ような感覚です。帰れば必ず会いに行く知人・友人がたくさんいますし、街の微細な変化も感じ取れる。それによって、地元の人とほんの少しですが同じような目線で地域のことを考えられるようになっているのではないでしょうか。

自分が生まれた場所、住んでいる場所以外にそんなふうに思える場所が増えていくのは、とても面白い体験ですね。

―知床以外にも、そういった地域はありますか?

石川

香川県の高松、それから沖縄も、ぼくにとっては知床と同じような感覚で地域の人たちと深くかかわれる場所です。

高松では10年以上前から『フォトアーキペラゴ写真学校』という活動を行っていて、毎月のように訪れています。沖縄も、特に宮古島などの離島には学生時代から通っていて、多くの人と知り合ってきました。

―ちなみに日本の最北端である知床、そして最南端である沖縄もそうですが、石川さんは過去のインタビューで「端っこが好き」とおっしゃっています。その理由を教えてください。

石川

端っこというのは、視点を変えれば「別の世界への入口」でもあると思います。知床もこれまで「北の果て」「最果ての秘境」などといわれてきました。しかし、陸の視点で見れば北端ですが、北方文化圏の分布から見ると「南限」に近い。沖縄も日本最南端ではあるものの、東南アジアから連なる海洋文化が行き着く「最北端」ととらえることもできます。

固定観念を外していくと、また別の世界が見えてくる。端っこというのはぼくにとって「異文化への入口」です。だからこそ惹かれるのだと思います。

―石川さんがそうした地域の方々と関係性を築くうえで、大切にしていることや意識していることは何でしょうか?

石川

ぼくは長年、「郷に入っては郷に従え」を基本に、ずっと旅を続けてきました。旅人はあくまで異邦人。そこにあるコミュニティに入らせてもらう立場です。

文化や時間の流れ、考え方などを少しずつ自分のなかに取り入れながら、ゆっくりと入っていく。それをいつも心がけていますし、さまざまな活動についてもぼくから何かを押しつけるのではなく、地元の人たちから滲み出てくるようなものをすくい上げるようなかたちで、交わっていくことを意識しています。

あとは適切な距離感を保つことでしょうか。無理に距離を縮めたりせず、かといって遠巻きに見物するようなこともしない。適切な距離を保ちながら向き合っているうちに、少しずつ信頼してもらえるようになっていくと思いますし、ぼく自身も少しずつその場所や人々を好きになっていくことが多いです。

外に出て、自分の世界を広げよう

―知床に限らず、石川さんが今後、日本の地域でやってみたいことを教えてください。

石川

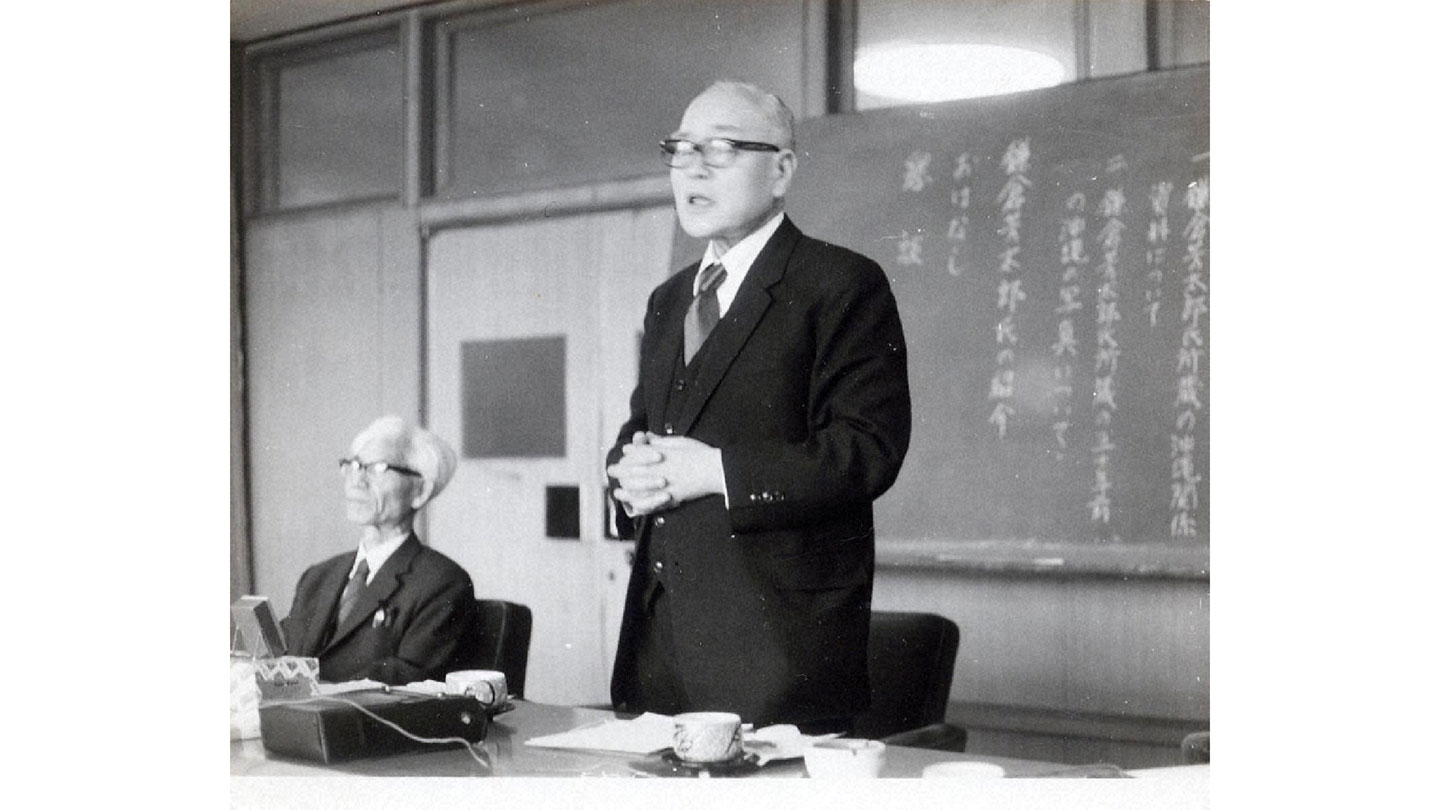

香川県三木町の出身で、沖縄伝統の染織技法「紅型(びんがた)」の人間国宝であり、琉球文化研究者でもあった鎌倉芳太郎さんという方がいます。彼はそれこそ「記録」をとても重要視した人物で、大正から昭和にかけて首里城をはじめとする沖縄の文化財の写真を撮り続けてきたんです。

2019年に焼失した首里城を復元する際も、彼の写真が重要な役割を果たしています。ぼくがとても尊敬する人物の一人で、その足跡を伝えるフォトワークショップを三木町で開催しています。

後年の鎌倉芳太郎さん。1988年、香川県生まれ。1921年に東京美術学校・図画師範科を卒業し、教師として沖縄県に赴任したことをきっかけに、琉球王国時代からの芸術や文化に関心を抱くように。古琉球王家伝統の染色技法「紅型」の資料収集や再現に励み、1973年に「型絵染」の技法で人間国宝に。また、沖縄各地で文化財の調査を行い、研究者としても成果を残している。(那覇市歴史博物館提供)

鎌倉芳太郎撮影。3度目の首里城復元の際に参考となった記録写真。正殿の設計図「寸法記」も首里城復元に貢献した。(沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館所蔵)

石川

鎌倉芳太郎さんをはじめ、地域と関わりながら重要な役割を果たしてきた方はたくさんいます。今後はそうした人たちの仕事を振り返ったりしながら、あらためて後世に伝えていけるような活動もしていきたいと考えています。

これまでに、やりたいことは軒並みやってきました。会いたい人に会いに行き、行きたい場所にはすべて足を運んできたつもりです。これからぼくがやることもその延長線上にあると思います。知床や高松、沖縄にも今までと変わらず、ずっと関わっていきたいですね。

―最後に、さまざまな土地を訪れてきた石川さんの視点から、読者に向けてメッセージをお願いいたします。

石川

人にはそれぞれいろいろな人生の楽しみ方があると思いますが、人間も自然のなかで生きる動物ですから、部屋のなかだったり人工的なところにずっといるのは、ぼくは面白くないんじゃないかなと思います。

ぼくの考えを押し付けるつもりはまったくありませんが、とにかく外に出て歩いた方がいろんなものに出会えると思います。だから「やりたいことが見つからない」と感じている若い人こそ、どんどん見知らぬ場所に飛び出して、いろんな人に出会えば、新しいものが見えてくると思いますよ。

この記事の内容は2025年11月13日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 榎並紀行

- 写真

- 北原千恵美

- 編集

- 牧之瀬裕加(CINRA, Inc)