Theme考える

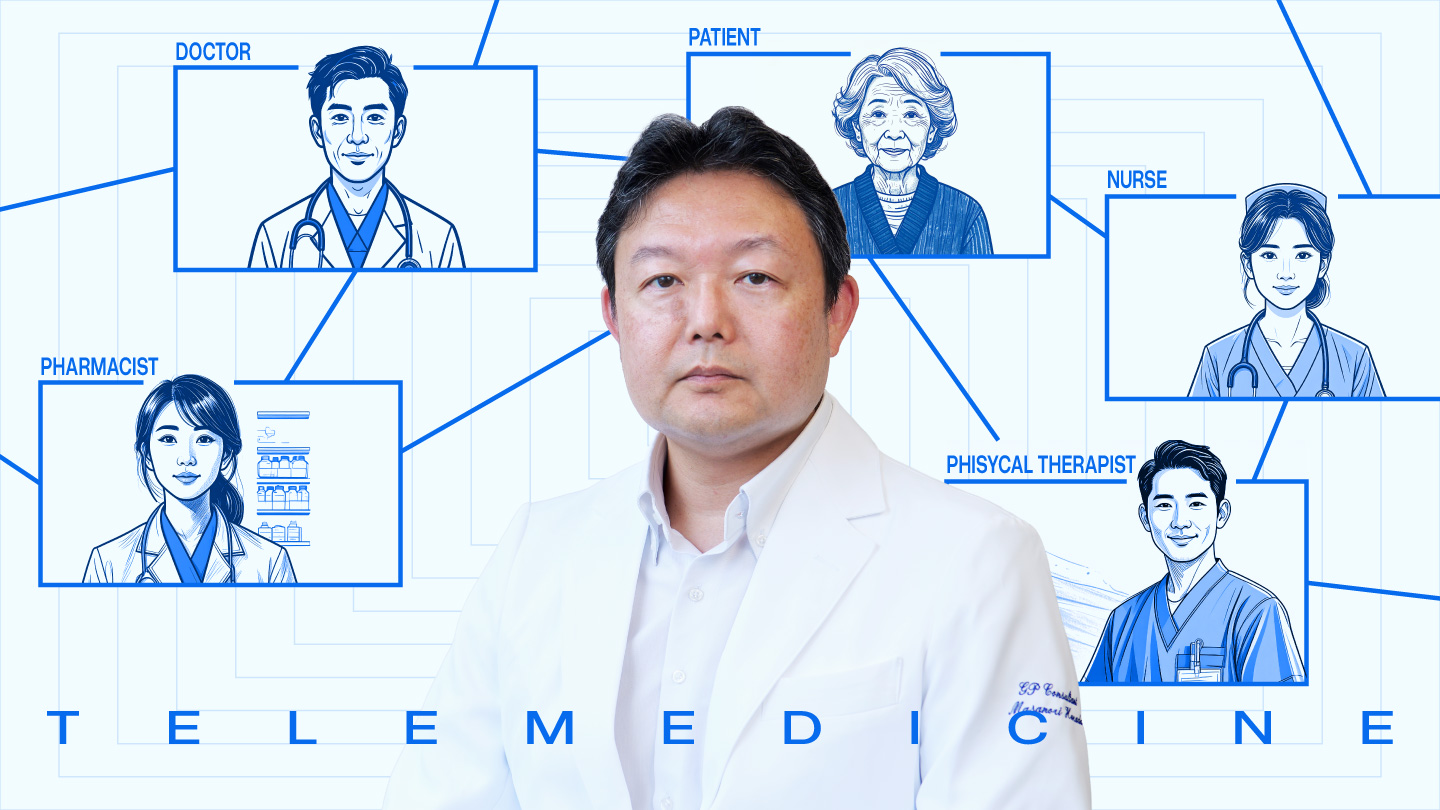

へき地からはじまる「日本の医療改革」。遠隔診療が拓く未来を医師が語る

- 公開日

医療従事者や医療拠点が不足し、必要としている人へ必要な支援が届けられなくなってしまうかもしれない——。そんな医療における「へき地」ともいえる場所が、現在日本で増え続けています。

医療を受けられる体制がなければ、住民は安心して暮らし続けることができません。へき地での医療に長年携わり、現在は山口県全体の医療体制支援を担う原田昌範さんは、「人口減少という大きな流れは止められません。だからこそ、その課題に最前線で向き合うへき地の医療体制を、平時からどう整えるかが日本の未来を支える力につながるのです」と指摘します。

そのための手段として注目されているのが、最新テクノロジーを活用した遠隔医療(オンライン診療)。患者と医師のつながりはもちろん、医療従事者同士の連携にも寄与するほか、地域にかかわらず医療体制を充実させることで「地方から都市部を支える」役割にも期待が集まっているといいます。進化する遠隔医療の現在地と、社会全体で共有すべき医療の未来像についてうかがいました。

へき地は「10年後の日本」? 人口減少を先取りする地域のリアル

へき地*¹とは:

山間地や離島など、「医療の確保が困難な地域」をさす言葉。具体的には、医療機関がない「無医地区」や、医療機関はあっても診療日数が少ないなど容易に利用できない「準無医地区」などが該当する。「無医地区」、「準無医地区(無医地区に準じる地区)」など、へき地保健医療対策を実施することが必要とされている地域のこと。

*1 厚生労働省:へき地の医療について

—はじめに、医療における「へき地」について教えてください。具体的には、どのような地域をさし、どんな課題があるのでしょうか。

原田

医療におけるへき地とは、「無医地区」「準無医地区」など、医師や看護師などの医療従事者や、病院や診療所などの医療拠点などが不足し、医療資源が限られている地域をさします。国はもともと、おおむね半径4キロメートル圏内に50人以上が住んでいる地域で、さらに簡単に医療機関を利用することができない地域を「無医地区」と定義していました。

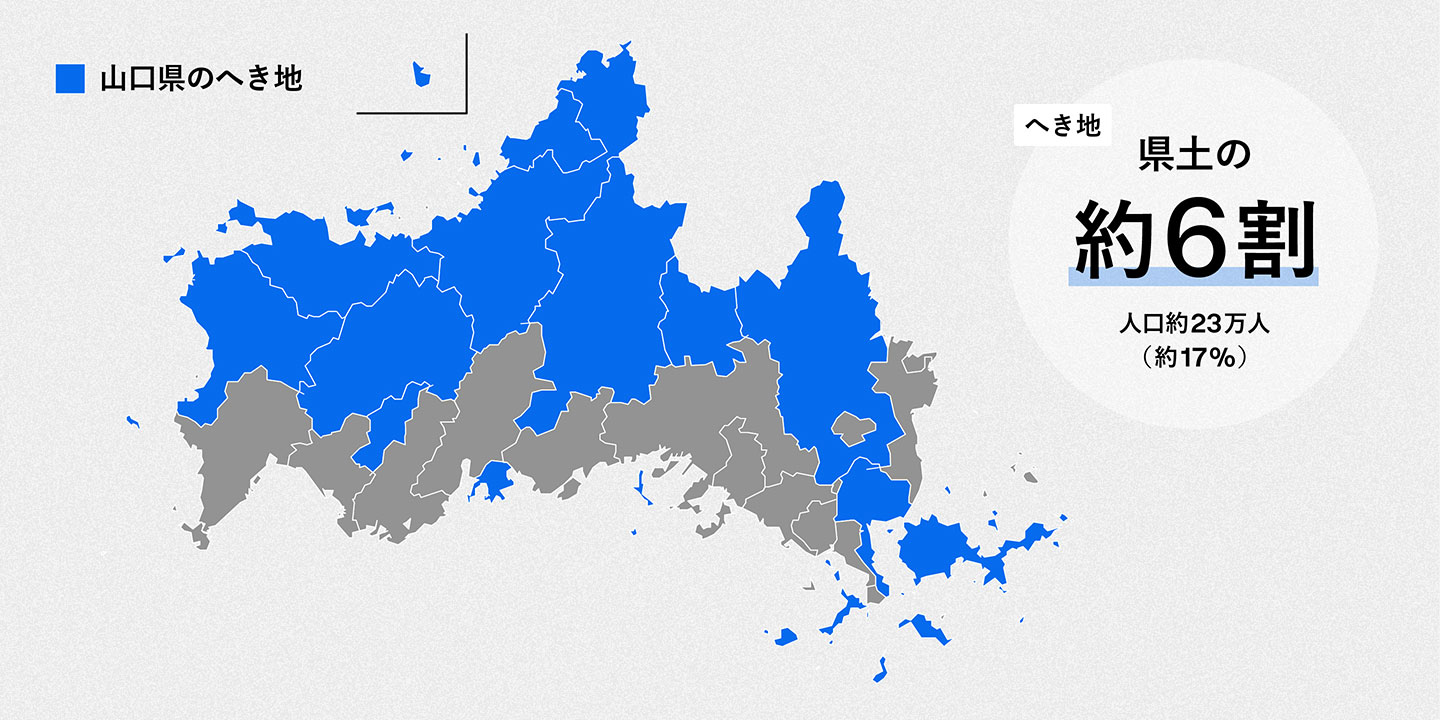

これについては、いま見直しの動きもありますが、人口減少の影響で日本中にへき地が拡大していることは間違いありません。山口県の場合、無医地区に加え、過疎3法(過疎地域持続的発展特別措置法、離島振興法、山村振興法)で定められた地域は県土の約6割、人口にして約23万人がへき地に暮らしています*2。

*2 医療介護福祉政策研究フォーラム:ふるさとの命を衛る処方箋 ~離島へき地に遠隔医療をどう組み合わせるのか~

山口県のへき地の現状を示す地図(令和5年7月現在)

原田昌範さん

山口県立総合医療センター へき地医療支援センター センター長。医師として離島や山間部で診療に従事。現在は山口県で遠隔医療の普及を進め、地域に安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいる(画像提供:原田昌範さん)

—へき地における医療の現状について、詳しく教えてください。現場ではどんな変化が起きているのでしょうか?

原田

医師だけでなく、看護師や薬剤師など、あらゆる医療従事者が足りていないのが実情です。

たとえば山口県の有人離島4島(平郡島、大津島、祝島、牛島)では、ここ10年で常勤医がいなくなり、非常勤の医師に頼らざるを得ない状況になってしまいました。離島に限らず、ほかの地域でも病院が病床数を減らして有床診療所*3に転換したり、民間病院が採算悪化で縮小・撤退したりと、医療機関の「ダウンサイジング」が起きています。

また、山口県内では観光地としても有名な萩市でも、中堅規模の病院で産婦人科医が不在となり、市内で産婦人科は開業医1軒だけ、小児科も開業医1軒だけという厳しい状況です。「その地域に住みたくても適切な医療が受けられない」という環境では、住民は「都市部の病院へ入院するために地元を出ていく」ことを決断せざるを得ません。その結果、人口減少がますます加速してしまいます。

実際、令和2年の国勢調査データ*4では、山口県全体の人口減少率は7.5%でしたが、医療におけるへき地に絞れば12.1%、さらに離島だけで見れば37.3%と深刻さが際立っています。山口県は全国で3番目に高齢化率が高い地域ですが、なかでもへき地は加速度的に人口減少が進んでいるのです。ここで起きている現象は日本の10〜20年後の姿でもあり、へき地は人口減少に関するさまざまな課題を先んじて経験している地域だと言えます。

*3 病院は20床以上の病床を持つ医療機関であるのに対し、診療所は19床以下の病床を持つ、または持たない医療機関

*4 総務省統計局:令和2年国勢調査

祖父母を看取った体験が原点に。へき地の医師として歩みはじめた日々

—原田さんは、どのような経緯でへき地医療に携わるようになったのでしょうか?

原田

私の母校、自治医科大学では、卒業生の若手医師を総合医としてへき地へ派遣する活動を続けています。私もその1人として、自分自身の祖父母が暮らす地域へ赴任しました。

医師はその地域に1人か2人だけ。いわゆる昔の「町医者」のようなイメージですね。一般診療から学校医、祭りの救護まで、地域医療に関するすべてを担う存在で、地域と深くつながりやりがいがある一方、大きなプレッシャーもありましたね。

—へき地医療を経験するなかで、特に印象に残っていることはありますか?

原田

祖父を実家で看取れたことです。「最期まで自宅で過ごしたい」という希望を、私が主治医となったことで叶えることができました。

祖父が亡くなった9年後、再びへき地で一人暮らしを続けた祖母の巡回診療も私が担当したのですが、92歳でステージIVの胆管がんが見つかったんです。そこからは毎日対面で診療できない代わりに、訪問看護師と連携しながらタブレット端末を使って祖母とつながっていました。これが私にとっての遠隔医療の原点です。

原田さんと祖母。タブレットを使い、訪問看護師と連携して診察、治療を進めた(画像提供:原田昌範さん)

原田

従来は、看護師から電話で患者さんの様子を聞いていました。もちろん、看護師も医学用語を使って的確に伝えてくれますが、やはり映像の方が患者さんの顔や表情から伝わってくる情報量は格段に多くなります。一方、看護師としても現場で困ったときはすぐに医師に相談したい。医療従事者同士が密に連携する意味でも、タブレット端末を使ってすぐにつながれるという環境には、大きな意義があると感じました。

コロナ禍がもたらした遠隔医療の転換点

—遠隔医療の可能性を強く意識したきっかけは何だったのでしょうか?

原田

2020年に、山口県のへき地医療の参考とするために諸外国の先進事例を視察したことがあります。

なかでも特に印象的だったのが、アメリカ・オレゴン州ワローワ郡で行われていた取り組みです。静岡県とほぼ同じ面積に約7,000人しか住んでいないこの地域では「Teladoc HEALTH(テラドックヘルス)」という最新設備を用いて、日常的にオンライン診療が行われていました。

日頃の診療はもちろん、抗がん剤治療や救急医療にも対応。看護師が患者宅や高齢者施設に先回りしてオンライン診療の体制を整えたり、メディカルアシスタントと呼ばれる事務系が薬の配送を手配していたりと、医療従事者間の連携もスムーズでした。

手元のスマートフォンでオンライン会議ツールを立ち上げ、頻繁にコミュニケーションをとる関係者の姿を見て、「これは日本のへき地医療でも実現すべき光景だ」と感じましたね。

リモート操作可能な、リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH(テラドックヘルス)」。医療機関と遠隔地の専門医をオンラインでつなぎ、カメラのズーム機能や超音波診断装置などの周辺機器を遠隔操作できる(画像提供:原田昌範さん)

原田

日本では2018年に国がオンライン診療を許可しましたが、当初は規制が多く、なかなか普及しませんでした。ターニングポイントとなったのはコロナ禍です。

コロナ禍で感染が急拡大するなか、長年棚上げされていた医療的な課題が表面化し、対応が加速していきました。たとえば、海外でオンライン診療が一般化しているのに対し、日本ではそれまで「初診でオンライン診療を行ってはならない」という規制があったのです。有事に際してこれが取り払われ、一気にオンライン診療が身近なものとなっていきました。

—高齢者は、スマートフォンやタブレットに不慣れなイメージがあります。オンライン診療はすんなり受け入れられたのでしょうか?

原田

意外にも、多くの方が前向きに受け入れてくれたんですよ。コロナ禍の間、高齢者の多くは離れて暮らす孫などとオンラインでつながる経験をしている方が多かったんです。「遠く離れた孫と同じように、普段の主治医ともオンラインで会える」という理解は、私たちが想像していた以上にすんなりと進みました。

また、私たちがさまざまな地域で開催したオンライン診療の体験会でも、参加した高齢者のほとんどがオンライン診療を好意的に受け止めてくれて、「これなら安心できる」という声もたくさん寄せられました。

遠隔医療を支える「人」の力。連携で生まれる新たな医療のかたち

—遠隔医療を本格的に機能させるためには、何が必要でしょうか。

原田

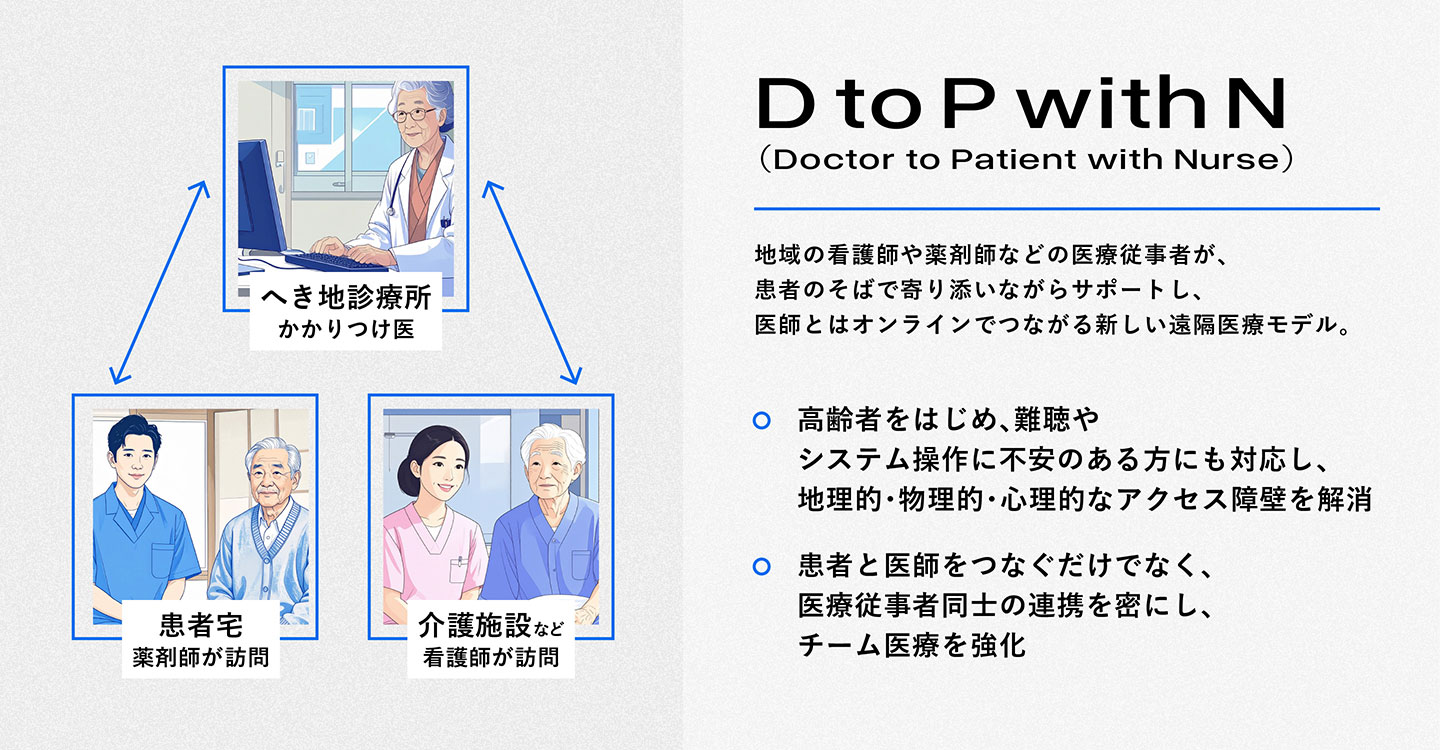

高齢者もオンラインでのコミュニケーションに慣れてきているとはいえ、80代以上の方だとなかなか機器の操作が難しいケースもあります。そこで鍵になるのが「D to P with N」の考え方。医師(Doctor)と患者(Patient)が遠隔でつながる場に、看護師(Nurse)などの医療従事者を置くことで、高齢者も安心してオンライン診療にアクセスすることができます。看護師によるサポートがあると、難聴や認知症があっても安心してオンライン診療を実施できます。

日本のへき地で、患者と医師を看護師がオンラインでつなぐ様子(画像提供:原田昌範さん)

原田

また、ベテラン医師が若手医師を遠隔で支援する「D to D(Doctor to Doctor)」のメリットを活かすことも重要です。

たとえば、へき地医療では若手医師も内視鏡を扱うことになります。内視鏡を使った検査は通常、100例ほどを経験することで扱いに慣れていきますが、病変を的確に見分けるにはより多くの経験が必要。そこで、経験豊富な医師が、へき地の若手医師の内視鏡映像をリアルタイムに確認し、指導・助言を行うことが大きな意義を持ちます。

かつては難しかったこうした体制も、高速で大容量のデータ伝送が可能となった通信インフラの進化で、実現が可能になりました。総合医といっても、経験や得意分野は人それぞれ。各領域の専門医と簡単につながれる体制は、現場の若手医師にとっても心強いんですよ。

—地域医療の現場で働く看護師のみなさんには、どのようなサポートが求められるのでしょうか。

原田

へき地医療では、患者さんに最も近い場所にいる看護師が孤立感を覚えてしまうこともあります。通常の診療現場であれば医師の指示やアドバイスを受けながら対応できますが、へき地の遠隔医療ではどうしてもその頻度が減ってしまうからです。

そこで私たちは「へき地診療所看護師オンライン茶話会」をはじめました。スマートフォンやタブレットを使ってオンライン会議システムでつながり、経験や知識を共有したり、雑談したりする取り組みです。感染症の流行に備えた予防接種体制や在宅看取りのあり方など、地域ごとの進め方も共有しながら話し合っています。

医師とのコミュニケーション機会が増えるほか、看護師同士で悩みやアドバイスを共有することもできますし、オンライン茶話会を通じてデバイスに触れ、操作に慣れることにもつながります。

どんなに最先端の設備や仕組みを取り入れても、医療従事者同士で相互理解を進め、連携が取れる体制を深めていかなければ、真の意味で活用することはできません。だからこそこうした場が大切なんです。

オンラインで看護師や患者とやりとりする原田さん(画像提供:原田昌範さん)

—医療従事者同士の連携や患者さんとのつながりが整ってきた一方で、医療には欠かせない薬の配送についてはいかがでしょうか?

原田

これは「ラストワンマイルの課題」と呼ばれていた部分で、調剤薬局の数も乏しいへき地医療では、薬をいかにして届けるかが最後に立ちはだかる壁でした。

かつては「初回は必ず対面で服薬指導を行うこと」が決められていましたが、コロナ禍をきっかけに、初回からオンラインでの服薬指導も可能となりました。もともと、薬そのものは郵送可能でしたが、法的には医師や薬剤師による手渡し、またはオンライン診療・オンライン服薬指導を経たうえで郵送するかたちが定められています。現在はへき地医療でも、一般的な配達物と同様に大手宅配サービス企業と連携して薬を届けられるようになっています。

めざすは「コンビニ的診療所」。つながりで支える未来の医療

—お話をうかがい、遠隔医療をめぐる環境がだいぶ整ってきたことがわかりました。今後どのように活用を進めていくことが重要だとお考えですか?

原田

患者さんのなかには、医師と会う頻度が減ってしまうことを不安に感じているのも事実です。「対面で診てもらえるのが一番」と思っている患者さんもたくさんいらっしゃるでしょうし、私自身も対面でコミュニケーションをとれる環境がベストだと思っています。一気にオンライン診療へ置き換えるのではなく、タイミングを見ながら、従来の対面診療とのハイブリッド型で徐々に進めていく必要があると考えています。

日本では医師不足の深刻さから、病院が撤退して医師が減ってしまう際の「引き算」としてオンライン診療をとらえがちです。医療体制が不足するから、その代替としてオンライン診療に取り組むという考え方です。

しかしそれでは地域住民の理解を得られません。医療資源が枯渇してしまう前の平時の段階から、現状の医療体制への「足し算」でオンライン診療の仕組みを構築し、運用していくことが大切なのではないでしょうか。対面かオンラインかの「VS」ではなく、対面もオンラインもともに進める「&」の考え方で、地域ごとに最適な配分を見つけていくべきでしょう。

—遠隔医療の取り組みを広げていきたいと考えている、ほかの自治体へアドバイスできることはありますか?

原田

私が13年前にいまのポジションに就いた当時は、県内に遠隔医療のロールモデルがありませんでした。しかし、他県まで目を向けて事例を探すと、高知県に私が目標とする取り組みを行っている先輩を見つけることができました。地域医療は都道府県ごとに取り組みになりやすく、なかなかナレッジ(知見・知識)が横に広がっていきません。だからこそ、日頃から都道府県などの行政単位の枠を越えてつながり、互いの経験や知識を共有しあうことが重要だと感じています。

さらに、遠隔医療のナレッジを蓄積して共有し合うことは、地域医療のみならず、全国規模の医療の発展にもつながります。いざ何らかの感染症が拡大した際には、感染者の少ないへき地の医師がオンライン診療で都市部を助けられるかもしれません。

実際にコロナ禍ではそうした事例もありました。コロナ禍の第6波以降ではオミクロン株が広がりましたが、感染は都市部から進行していったため、へき地や離島の医師がオンラインで都市部の診療を支えたのです。また、へき地に赴く予定だった医師自身がコロナに感染してしまった際には、療養先のホテルからオンラインで離島の患者さんの診療にあたったこともありました。

平時から遠隔医療を活用し、ナレッジを蓄積しておけば、医療的有事にスムーズに対応できますし、地方から都会を支えることもできるのです。

—原田さんが思い描く、理想の地域医療の未来像を教えてください。

原田

「コンビニ的へき地診療所」をつくっていきたいと考えています。海外旅行に出かけた際、日本でもなじみのあるコンビニエンスストアを見かけて安心した経験がある人は多いのではないでしょうか。コンビニには、ネットワークで行政や民間の多様なサービスとつながり、多機能で地域のニーズに応えてくれる安心感がありますよね。

同じようにネットワークでつながり、多機能を備えた「コンビニ的へき地診療所」を増やして、へき地医療に取り組む医療従事者と患者さんをつなげていきたいのです。

人口減少の流れは止められないかもしれませんが、地域の人々が心穏やかに暮らし続ける未来は、テクノロジーの活用によって実現できるはずです。

私自身は、へき地の医師としての業務を経験したことで地域の方々に育てていただきました。その感謝の思いは今も変わりません。地域医療を支えるために、そして日本の医療を持続可能なものとするために、これからも尽力していきたいと思っています。

この記事の内容は2025年11月6日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 多田慎介

- 編集

- 岩田悠里(プレスラボ)、篠崎奈津子(CINRA, Inc.)