Theme学ぶ

400都市を訪れた地理人・今和泉隆行に学ぶ、地図で街を見る新たな視点

- 公開日

スマートフォンで地図を開けば、目的地までの最短ルートが一瞬でわかるようになった現代。しかし、地図はただの道案内役ではありません。その土地の歴史や文化などが刻まれているのです。

そんな「地図の奥深さ」を読み解く達人が、地理人・今和泉隆行さん。実在しない都市をリアルに描く「空想地図」の作家としても知られています。そんな今和泉さんは、普段どのような視点で地図を見ているのでしょうか?

今和泉さんが地図を見るときの視点について、お話をうかがいました。

実在しない空想地図をリアルに描く「地理人」のすごさ

株式会社地理人研究所 代表取締役。地理人の今和泉隆行さん

【地理人・今和泉隆行さんって、どんな人?】

・空想地図を描いて30年以上

7歳から実在しない都市「中村市(なごむるし)」の地図を描き続け、現在もアップデート中。実在する街に近づくよう整合性を高めるため、全国400以上の都市を実際に歩いて検証。

・地図から街の様子を読み解く「地図感覚」の持ち主

地形・交通・歴史だけでなく、街の空気感や人の営みまでを地図から想像できる「地図感覚」を持つ。地元の人以上に街の特徴を読み解く方法について、書籍『「地図感覚」から都市を読み解く:新しい地図の読み方』(晶文社)も刊行。

・空想地図がリアルすぎて仕事に! 多方面で活躍中

テレビドラマ『VIVANT』の地図制作や、大阪・関西万博の「バーチャル未来の都市」パビリオン監修など、架空都市の専門家として活躍。街の構造や課題を地図から読み解く専門家としても、まちづくりや地域活性化のヒントを提案する講演・ワークショップなど、多数開催。

今和泉さん

小さい頃から地図上のいろいろなエリアを眺めて、「ここって賑やかなのかな。それとも田舎なのかな」と想像しながら空想地図を描いていて。その経験から「地図感覚」が養われました。空想地図「中村(なごむる)市」は、7歳の頃から描き続けています。

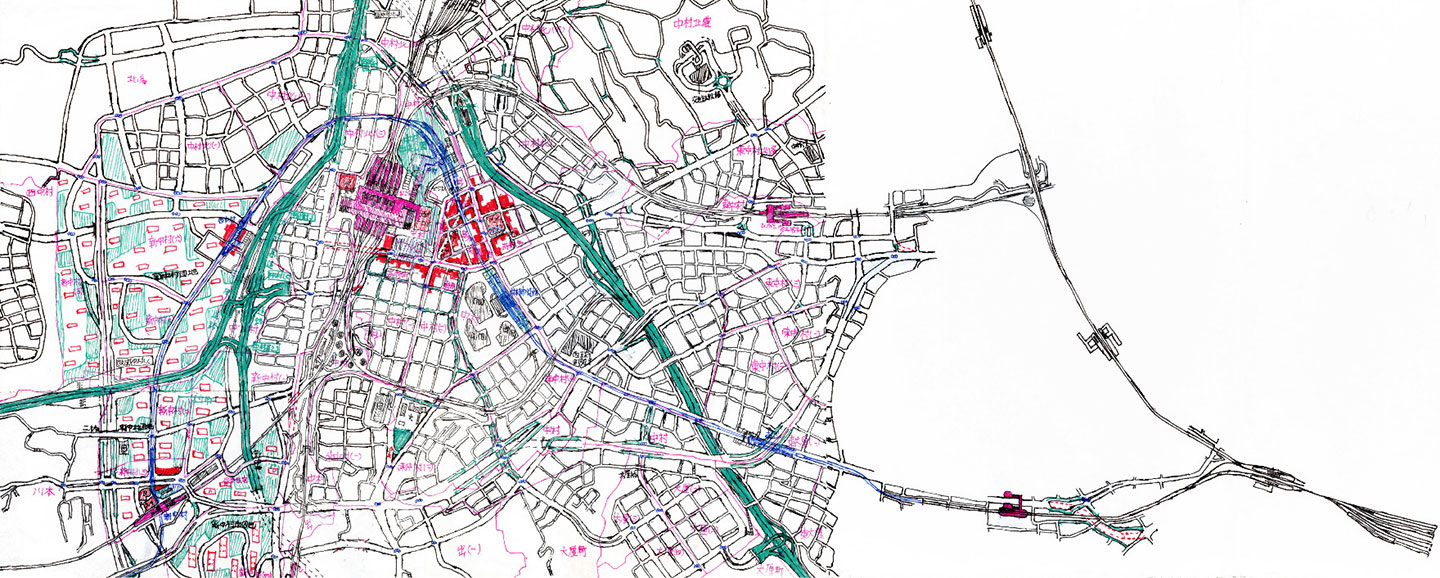

1997年、小学5年生の頃に描いていた中村市の空想地図。中心市街地、団地、高速道路、地下鉄などが記載されている(画像提供:今和泉隆行さん)

今和泉さん

中村市を描いていくうちに、「この地図は本当に整合性が取れているのか」と気になりはじめて。地図に近い実在する街を訪れては、「この部分は現実的ではないな」と感じる不整合なところを修正し続けています。

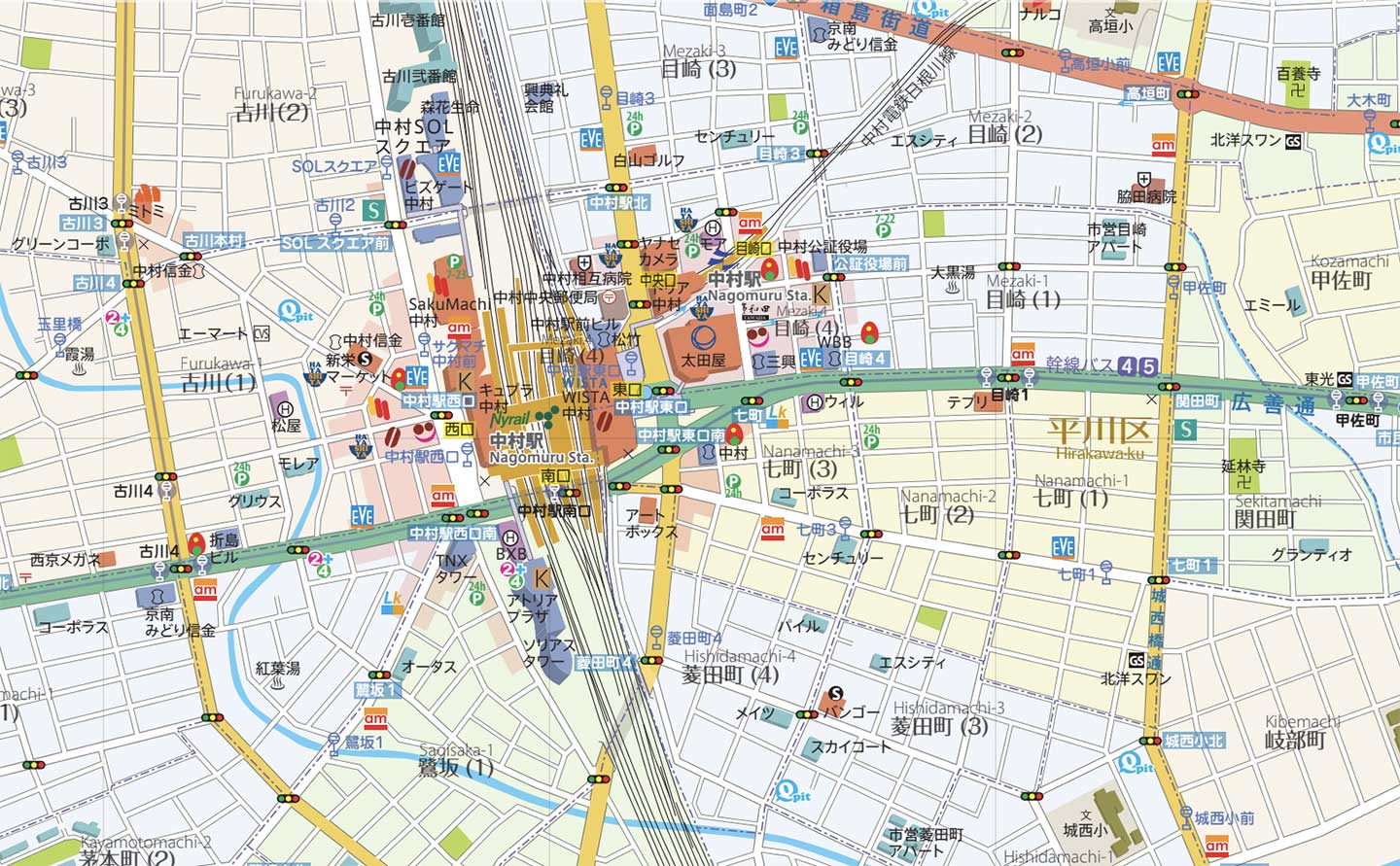

現在も更新し続けている中村市の地図。描きはじめた頃と比べると距離感も掴みやすい。中村駅を中心とした繁華街から電車で移動すると、かつての門前町やニュータウン、工業団地、キャンプ場などが点在している(画像提供:今和泉隆行さん)

地図を読むとわかる。「賑わう街」の共通点

―地図から街の特徴がわかる「地図感覚」をお持ちの今和泉さんから見て、「賑わう街」に共通点はありますか?

今和泉

賑わうかどうかは、地形が大きく関係します。たとえば、長崎県佐世保市と佐賀県佐賀市の市街地の地図を見ると、対照的で非常にわかりやすいと思います。

佐世保市は、いわゆる「大都市」ではありませんが、中心市街地は多くの人で賑わっています。地図を見てみると、山に囲まれている地形で、平坦な環状道路やバイパスがつくりにくいことがわかります。そのため、すべての道路が市街地を通り、交通量が集中して、人も自然と集まるんです。

長崎県佐世保市の地図。周囲が山に囲まれているため、市街地が高密度になる地形

今和泉

対照的なのが、佐賀市の市街地です。市内全体は平野が広がっているので、環状道路やバイパスも整備されて車移動がしやすい。ですから、住宅やお店も郊外へまばらに分散していて、わざわざ市街地に行く理由がなくなるんです。このように、賑わっている市街地の特徴には、地形が大きく関係していると私は思っています。

佐賀県佐賀市の地図。平地が広がっているため、市街地は外側に広がる。佐賀市のほうが市内全体の人口は多いものの、佐世保のほうが中心の市街地、商店街などが格段に賑わっている

今和泉さん

私が訪れたとき、佐賀市の市街地にある商店街は、シャッター街になってしまっていました……。

「この街にしかない個性」の見つけ方とは?

―佐世保市と佐賀市のように、異なる地域を地図上で比較してみるとそれぞれの特徴がよく見えてきますね。

今和泉

そうですね。さらに、その街だけではなく、周辺エリアもふくめて俯瞰して地図を見ると、より特徴が浮かび上がることがあります。

たとえば「この街は、ほかの周辺エリアに比べてバイパスやインターに近いから、通過する人を集められるかも」といった、周囲との環境の違いにも気づけると、その街ならではの要素が見えてきます。

そのうえで、実際に現地や周辺の街へと足を運んでみるのもおすすめですよ。

―実際に現地に行ってみることで、どんな発見がありますか?

今和泉

やはり現地や周辺エリアに足を運ぶことで「地図だけでは読み取れない特徴」や、その街ならではの個性が見えてきます。

たとえば東京都青梅市は、古い建物を改装して博物館にするなど、20年ほど前から青梅駅周辺を「昭和レトロな街」として打ち出しています。全国的に見ればレトロな街並みが残っている都市は珍しくありませんが、青梅駅のある多摩地域のほかの街と比べると珍しい。こういった発見は、実際に訪れてこそ得られることです。

2020年の青梅市の様子。昔ながらの商店街が残っている(提供:今和泉隆行さん)

JR青梅駅から徒歩約4分の昭和レトロ商品博物館。昭和30年から40年頃の商品パッケージや生活雑貨などが並ぶ(画像提供:青梅市観光協会)

「賑わう街」は誰のため? 理想のすり合わせが鍵

―街を観察しながら空想地図を描き続けている今和泉さんから見て、地域が賑わうために大切なことはなんだと思いますか?

今和泉

一口に「賑わう」といっても、それが誰にとっていいことなのかを考えることが大事ではないでしょうか。たとえば、昔からある百貨店が業績不振で閉店してしまう場合、必ず「街のシンボルだから残してほしい」という声が上がります。

でも、その人たちみんながそこで買い物をするとは限らない。利益が出なければ事業は成り立たず、街の賑わいを生み出すという観点で見ても、残すことが正解といえるかは微妙ですよね。

「賑わう街」といっても、住民、行政、移住者や地域のお店など立場によって理想は違います。異なる意見も認めてすり合わせ、合理性を理解しながらまちづくりを進めていくことが大切ではないでしょうか。

今和泉

私が描いている空想地図も、よく「理想の街を描いているんですか?」と聞かれますが、そうではありません。その地域の地形や歴史、またそこに関わるさまざまな立場の人の姿を想像し、整合性を考えて描いています。

まずは地元の人で賑わう場所を

―さまざまな立場や意見があるなかで、誰もが理想とするまちを実現することはとても難しいですね……。

今和泉

そうですね。その地域の文化や雰囲気を残すことと、経済的に成り立たせることは、しばしば相反します。とくに民間の施設は利益がなければ続けられないので、行政が公共施設をつくり、街の賑わいを創出するケースも多くありますよね。たとえば道の駅をつくるとか、古い公共施設を建て直して別のかたちにするとか。

とくにいま、図書館が全国で人気を集めていると感じます。この前、新潟県に行ったら、長岡市、三条市、小千谷市とかなり近い距離の各地域に図書館ができていました。いずれも本を借りられるだけでなく、多目的で過ごしやすい空間づくりをされていましたね。

Instagram:新潟県長岡市の「互尊文庫」

今和泉さん

あと最近では、市役所に高校生の自習スペースを設置している例などもありますよね。以前、山形県の酒田市役所に行ったときも、自習できるようなフリースペースがつくられていて、多くの市民の方々に活用されていたのが印象的でした。

今和泉

ほかには博物館やカフェなどでも、多目的スペースの併設が流行っている印象ですが、理想としてはその地域ならではの資源を活かしたような空間をゼロからつくるのがベストだとは思います。とはいえ、画一的な全国チェーンのカフェ併設の書店や図書館ができたとしても、地元の人たちにとっては気軽に立ち寄れる居場所として貴重ですよね。

やはり、地元の人が集まりそうなお店や施設があることって大事だと思います。地元の人で賑わえば周辺に飲食店なども増え、結果的に外から人を呼び込めるような場所も多くなっていくはず。観光客だって「地元で人気のお店・施設」に惹かれるものですから。

―たしかにそうですね。今回のお話を聞いて、まずは地図で気になる街を眺め、実際にその街へ答え合わせをしに訪れてみたくなりました。

今和泉

地図を広げて、地形や街の様子を眺めながらそのエリアの文化や人々の生活をイメージしてみると、単純な「目的地までのルート探し」ではない地図の魅力に気づくことができるでしょう。

訪れる前に地図を見ながら「ここはどんな街なんだろう」と想像しておくと、現地でのギャップが新しい発見につながります。そこから、地形や街の構造などに興味を持ったり、地図を見ながら街歩きする楽しさをより実感してくれたりする人が増えたら嬉しいです。

この記事の内容は2025年9月29日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 吉玉サキ

- 写真

- 宮本七生

- 編集

- 岩田悠里(プレスラボ)、森谷美穂(CINRA, Inc.)