Theme考える

きっかけは遊びのなかに。犬山紙子と考える「まちづくり×ボードゲーム」の可能性

- 公開日

自治体にとって、地域の未来を考えるうえで市民との対話は欠かせないもの。とはいえワークショップを開いても、なかなか人が集まらないという悩みを抱える現場も多いようです。

そんななか、まちづくりの議論やワークショップに、いま「ボードゲーム」を取り入れる動きが広がりつつあります。

「単なる遊び」のイメージもあるボードゲームをまちづくりの現場に取り入れることで、どのような効果や可能性が生まれるのでしょうか。

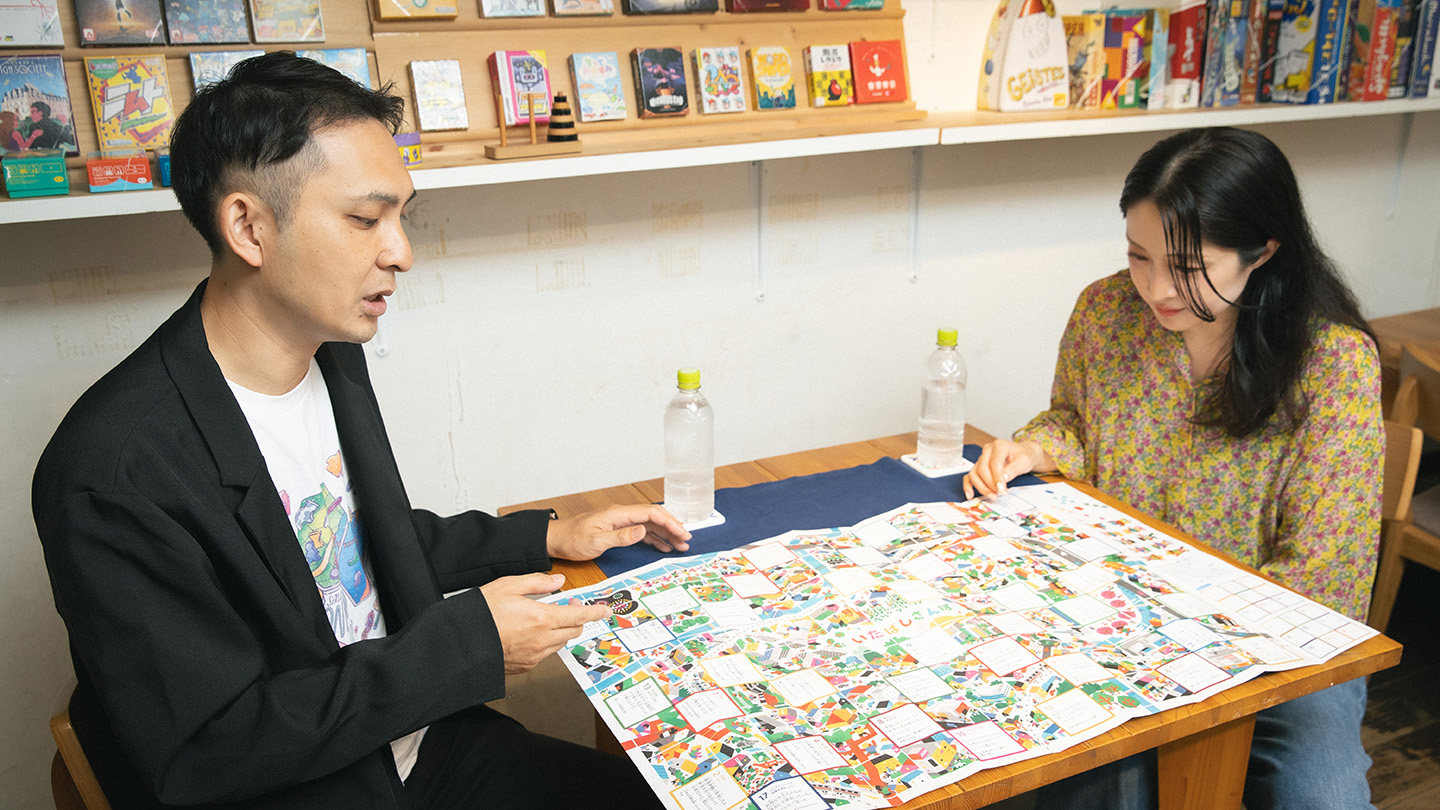

今回は、ボードゲーム愛好家としても知られるエッセイスト・犬山紙子さんと、『まちづくりゲームカタログ 研修・ワークショップが進化するボードゲームガイド』の著者でまちづくりコンサルタントの安藤哲也さんが対談。「まちづくり×ボードゲーム」が持つ可能性と、これからの市民参加のあり方について考えていきます。

ボードゲームをまちづくりに取り入れるメリットとは

―今回のテーマは「まちづくり」と「ボードゲーム」。ちょっと意外な組み合わせかもしれませんが、犬山さんはまちづくり関連のボードゲームで遊んだことはありますか?

犬山

ボードゲームは大好きで、友達と集まってはよく遊んでいた時期もあります。あるとしたら、「カタン*1」や「街コロ*2」みたいに街を発展させていくタイプですね。

今回、まちづくり関連のボードゲームがあることをはじめて知ったので、今日のお話はすごく楽しみです!

*1 無人島を舞台に、資源を集めて島を開拓していくボードゲーム

*2 サイコロを振って街を発展させ、ランドマークの完成をめざすボードゲーム

―遊びのイメージも強いボードゲームですが、どういったかたちでまちづくりに活かされているのでしょうか?

安藤

地域のことを考えるワークショップや、教育の現場で使われることが多いですね。場をあたためるアイスブレイク的な使い方もあれば、「まちづくりそのものを考える」ために設計されたゲームもあります。

「まちづくり」と一口にいっても、その内容は多岐にわたります。地域のルールづくりや防災、観光、子育て支援、環境保全など扱うテーマはさまざま。そうした地域で求められるテーマをベースに、たとえば災害時の行動を考えるゲームや、観光プランを組み立てるゲームなど、楽しみながら学べるゲームが全国各地でつくられています。

―ボードゲームをまちづくりのワークショップに取り入れることで、どんなメリットがあるのでしょうか?

安藤

まずは、関心を持ってもらいやすいのが大きいですね。1970年代に「都市計画に市民の意見を取り入れよう」と、世田谷区や神戸市など各地の自治体で、市民参加型のワークショップが開かれるようになりました。ですが、それから40年ほど経つとさまざまな課題が生じてきています。開催してもなかなか人が集まらないというのもその一つです。

市民参加の現場で困りごとのあるワークショップには、大きく3つのタイプがあるといわれています。1つ目は、たしかに開催はするのですが、わずかな市民の意見を市民全体の声としてしまう「アリバイ型」。2つ目は、不満のある参加者が一方的に意見をぶつける場になってしまう「クレーム型」。そして3つ目は、ワークショップを開催しても、参加者がゼロに近い「無人型」です。

このように、形骸化してしまっているまちづくりへの市民参加を促したいという目的で、ボードゲームを取り入れるケースが増えはじめたんです。

安藤

ボードゲームには、「楽しそう」「気軽に参加できそう」といった印象があるので、まちづくりや都市計画といった少し堅く感じられるテーマでも、参加のハードルをぐっと下げてくれます。

また、ボードゲームを取り入れることでワークショップの集客にもつながるだけでなく、参加者同士が打ち解けやすくなるというメリットもあります。

本来、初対面の人と話すときって気をつけるべきことが多くて、ちょっと構えてしまうじゃないですか。でもボードゲームが間にあると、「ルールに従って進める」という共通の目的やルールがあるので、初対面の人同士でも自然なコミュニケーションが取れるんですよね。そうすると、ゲームがいい潤滑油になり、そのあとの議論が盛り上がるようになります。

犬山

たしかに。たとえ世代や考え方が違っても、そんな人たちがごちゃっと集まって、まずはゲームを通じて仲良くなれる。それってボードゲームならではの魅力ですよね。

安藤

あとは、ボードゲームを取り入れることによって、まちづくりを客観的に考えることができるようになります。

ワークショップって、つい「自分の困りごと」をぶつけるだけの場になってしまいがちなのですが、ゲームにはロールプレイやシミュレーションの要素があるため、現実の立場や利害関係をいったん脇に置いて、「理想の街とは何か?」をフラットに考えることができます。それによって、普段は見落としがちな視点や、他者の価値観にも気づきやすくなり、より多角的で建設的な議論ができるんです。

たとえば公共施設の必要性について考えるとき、自分のことだけに目を向けると、「近所の公共施設はすべて残してほしい」と思ってしまいますよね。だけど、まちづくりを進めるボードゲームをプレイするときは、地域全体のことを考えて判断しないとうまくいきません。そのため、議論の前に客観的な視点を養えるボードゲームで遊ぶことで、適正な議論ができるようになるんです。

―なるほど。ではさっそく、まちづくりをテーマにしたボードゲームを教えてください!

まちづくりに興味を持つきっかけになる、ボードゲーム5つを紹介

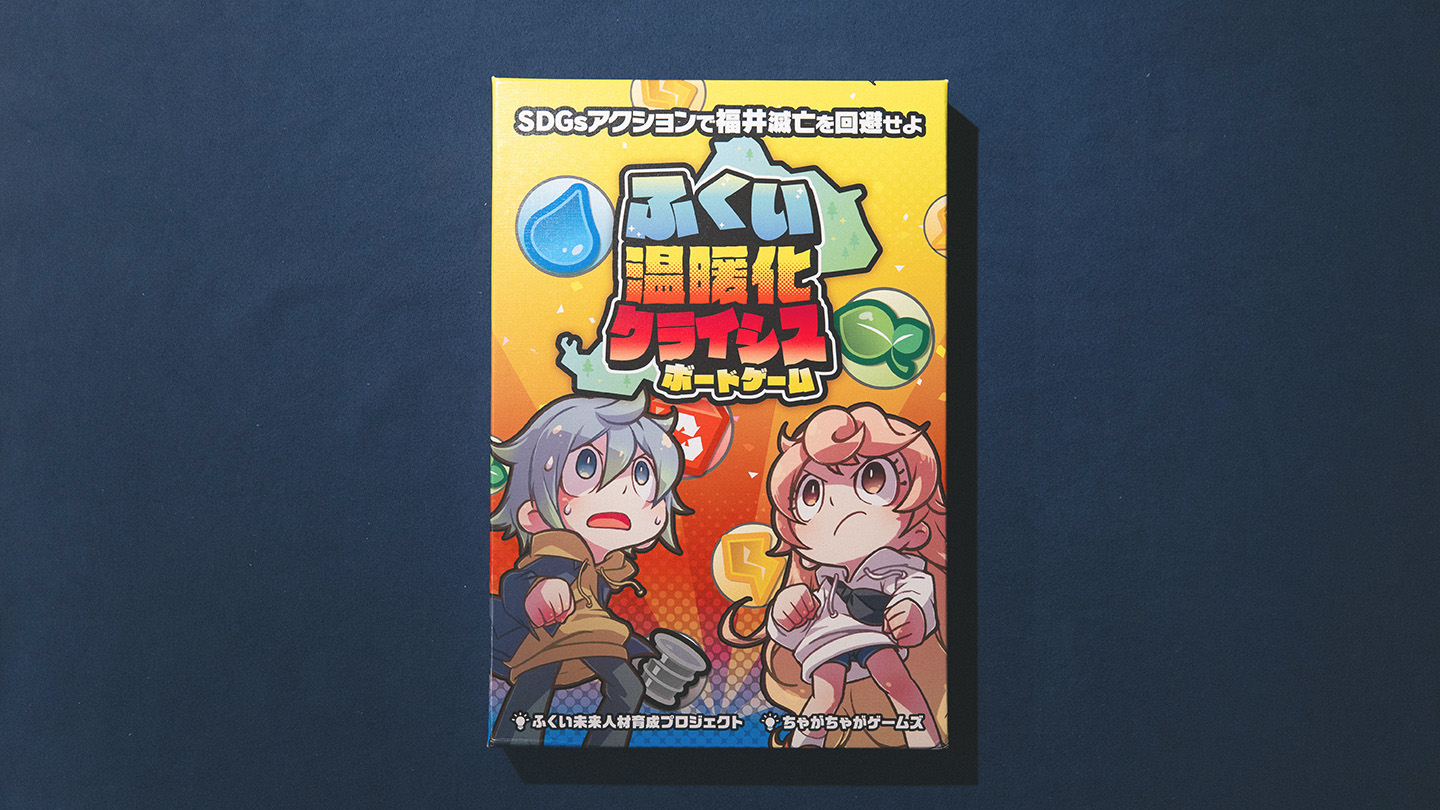

1.ふくい温暖化クライシスボードゲーム|協力して温暖化を止めろ! SDGsアクションを学べるゲーム

下の表は横方向にスワイプできます

| 制作者 | ふくい未来人材育成プロジェクトメンバー、ちゃがちゃがゲームズ(福井県) |

|---|---|

| 製造・販売 | 株式会社アル・デザインワークス(福井県越前市) |

| 対象年齢 | 10歳〜 |

| プレイ人数 | 2〜5人 |

| プレイ目安時間 | 20分 |

安藤

まず紹介したいのは、『ふくい温暖化クライシスボードゲーム』です。ふくい未来人材育成プロジェクトと、ちゃがちゃがゲームズが協同で制作した、地球温暖化の危機をみんなで解決する子どもも楽しめる協力型のボードゲームで、家庭用にも市販されています。

ボードには福井県の土地名が描かれていて、プレイヤーは福井県の市や町の「温暖化対策リーダー」として温暖化による福井の滅亡を食い止めるんです。みんなで協力して「課題カード」のミッションをクリアしていくのですが、「緑のカーテンを育てる」「残り湯は洗濯に」といった身近な内容が、SDGsアクションになっています。

犬山

すごく面白そう。ゲームを通してSDGsや福井県の地名について勉強できるんですね。ほかの自治体でも真似できそうですし、イラストもかわいいですね!

SDGsの課題カードの例

恐竜型の駒

安藤

このボードゲームは、小学校の出前授業から企業研修まで、色々なところで使われているんです。また、恐竜化石の発掘地として有名な福井県にちなんで駒が恐竜型になっていて、細かいところにも制作者のこだわりが感じられます(笑)。

犬山

なるほど!

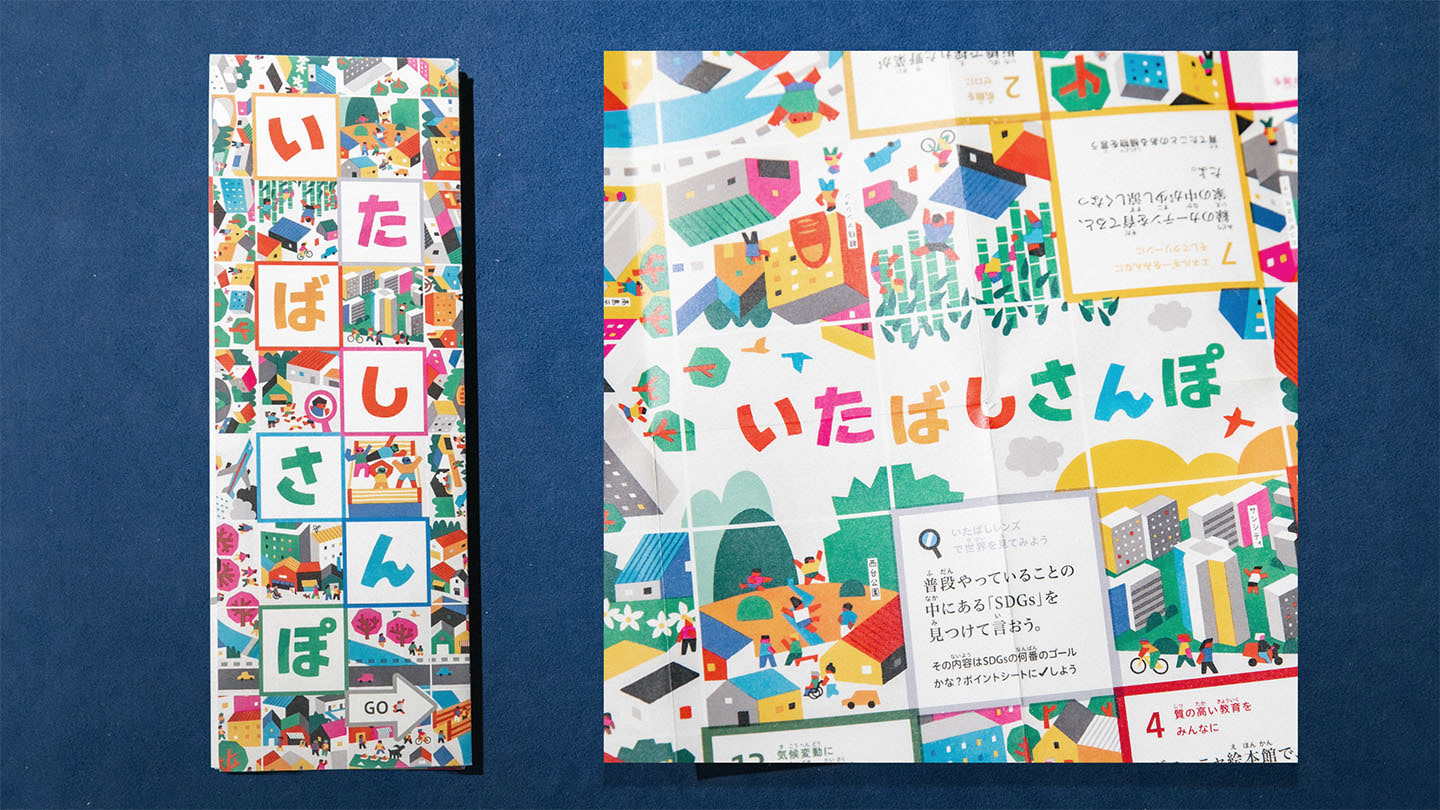

2.いたばしさんぽ|すごろくでSDGsを学べる、アレンジ可能なボードゲーム

下の表は横方向にスワイプできます

| 制作者 | 東京都板橋区 |

|---|---|

| プレイ人数 | 2〜5人 |

安藤

SDGsとまちづくりをテーマにしたゲームでもうひとつ紹介したいのが、板橋区が制作した『いたばしさんぽ』です。小中学生への普及を目的につくられ、実際に区内の各学校に配布されています。

これはすごろくのようなボードゲームで、マス目にはSDGsの目標と、それにちなんだアクション例とお題が書かれています。たとえばSDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」にちなんで、「みんなが遊びやすいように、公園でごみを拾って帰ったよ。<最近、みんなのためにやったことを言う>」というアクションとお題が書かれています。お題に答えながら駒を進めていくので、プレイヤーみんなで楽しめます。

犬山

よく考えられてるな〜。マス目に「毎年花見に来ているけど、この景色がずっと見られるといいな。<板橋区の花、ニリンソウの絵を探してみよう>」とか、「いつか『板橋Cityマラソン』に出て、42.195Km完走するんだ!<好きなスポーツのジェスチャーをする>」とか板橋区にまつわるものも書いていますね(笑)。

これで遊べば、SDGsについても学べるし、板橋区への理解も深まりそうですね。

安藤

このボードゲームは、板橋区のホームページから盤面やコマなどの一式をダウンロードできるので、誰でも遊ぶことができます。

さらに『いたばしさんぽ』は、ゲームのつくり方やデータ使用のガイドラインもすべてホームページで公開し、ほかの地域や自治体による転用を推進しているんです。そのおかげで、埼玉県草加市の方が実際にゲーム『そうかさんぽ』を制作したり、京都府亀岡市が『かめおかみらいさんぽ』を制作したりするなど、ほか地域へも広がりつつあります。

犬山

それは素晴らしいですね!

3.ZOOM IN KOBE ―ズームインコウベ―|神戸の街をめぐる、観光体験型ボードゲーム

下の表は横方向にスワイプできます

| オリジナル版制作 | cucafera games(スペイン・バルセロナ) |

|---|---|

| 制作・販売 | グループSNE(兵庫県神戸市) |

| 対象年齢 | 8歳〜 |

| プレイ人数 | 2〜6人 |

| プレイ時間目安 | 30〜60分 |

安藤

街への理解が深まるといえば、『ZOOM IN KOBE ―ズームインコウベ―』。観光をテーマにした神戸が舞台のボードゲームで、名所を巡りながら写真を集めて得点を競う頭脳戦ゲームです。オリジナルは、神戸市の姉妹都市スペインのバルセロナを舞台とした『ZOOM IN BARCELONA』で、それをアレンジしています。

犬山

ボードゲームのなかに、自分の住んでいる地域の名所や建物が出てきたら、すごく楽しいと思います。「私、ここに住んでいるからこの名所を狙うね」みたいな(笑)。旅行する前に観光名所を予習するのもいいかも。

神戸市の名所カード

安藤

「神戸観光でここに行ったよね」なんて言って、後から旅行で辿ったルートを振り返ったりもできますよね。

ボードゲームは必ずしも正しいルールで遊ぶ必要がないものなので、観光名所が書かれたカードを並べて見ているだけでも楽しいと思います。

4.てくてくまっち|まちを歩いて学ぶ、防災・減災のカードゲーム

下の表は横方向にスワイプできます

| 制作者 | 神奈川県横浜市神奈川区こども家庭支援課 神奈川県横浜市立大学国際教養学部都市学系三輪律江研究室 まち保育研究会 |

|---|---|

| 監修 | 稲垣景子(横浜国立大学) |

安藤

カードを見るだけでも楽しめるまちづくりボードゲームといえば、横浜市神奈川区を舞台にした『てくてくまっち』もおすすめです。

これは、保育園や幼稚園の子どもたちが「まちの資源」や「まちの人や機関・組織」「防災・減災」「SDGs」について学べる、絵合わせ型のボードゲームです。親だけでなく、街全体で子どもを育てる「まち保育」をテーマにしています。

大きな地震が起きたときなど、災害時のことを考えると、子どもたち自身が「自分の家の付近で、どこに何があるか」を理解していることって、とても重要じゃないですか。いつも保育士さんや親がそばにいて助けてくれるとは限らないですよね。

『てくてくまっち』のカード例。「虫」や「実のなる木」といった身近な街のスポットや、「防災倉庫」「津波・海抜標識」といった防災にまつわる施設が描かれており、同じカードを探す、名前を当てる、おさんぽ中に見つけたものを探すなど、さまざまな遊び方ができる。

安藤

このボードゲームでは、災害時に役立つアイテムや神奈川区に特化したスポットがカードになっていて、神経衰弱のような遊び方はもちろん、カードを持って散歩しながら実際の街のスポットと照らし合わせて学ぶこともできるんです。

「いざ地震とかが起きたときは避難所である小学校に集まろうね」といったことを学べる、ワークショップ型のボードゲームですね。

5.kenpogame~kenpoバリアで日本を守れ!|社会の「当たり前」を見つめ直す

下の表は横方向にスワイプできます

| 制作 | 憲法ボードゲーム制作委員会 |

|---|---|

| 対象年齢 | 小学3年生以上 |

| プレイ人数 | 3~4人 |

| プレイ時間目安 | 60分~90分 |

安藤

もっと広義のまちづくりという意味で、「街や社会のルール」を考えるきっかけになるボードゲームもあります。『kenpogame~kenpoバリアで日本を守れ!』は、「憲法がない社会」を舞台に、12の都市の防衛をしながら、地域のルールや社会の仕組みづくりを学べるゲームです。

これは、「明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)」の方から相談を受けて制作したもので、僕はゲームデザインを担当し、弁護士の方々がテキストの監修などを担ってくれました。当時、彼らは「憲法がなかなか一般に普及しない」ことに課題を感じていたそうで、多くの人に憲法についてわかりやすく伝える手段として、ボードゲームをつくることになったんです。

憲法って、実は誤解されていることが多いんです。よく「私たち市民が守るもの」だと思われがちですが、本当は「市民を守るためのもの」です。そうした憲法の意義を、どうしたらゲームでうまく表現できるかを考えたとき、「憲法がない架空の日本」という設定を思いついて。憲法がなかった際に考えられる「不幸カード」をつくりました。

都市ごとに「不幸カード」があって、たとえば札幌の不幸カードは「3歳のときに受けたテストで人生のすべてが決まります」、名古屋の不幸カードは「結婚相手はくじ引きで決まります」となっています。

犬山

えー、そんなのありえない!

安藤

こんなことありえないですよね。現実の日本では憲法24条で「婚姻の自由」が保障されているから、結婚も離婚も自由にできる。でもこのボードゲームは、普段憲法で守られている「当たり前の権利」がない架空の世界です。

憲法がない国ゆえのさまざまな不幸がプレイヤーに降りかかるので、プレイヤーは協力して「kenpoバリア」で街を不幸から守ります。

犬山

小学校高学年になると授業で憲法について学ぶので、教材としてもよさそうですね。大人も勉強になりそうですし、子どもとやってみたいです!

まちづくり関連のボードゲームについて話すお二人

市民を動かすなら、堅い話し合いよりまずは一緒にボードゲームを

―これまでいろいろ紹介いただきましたが、実際にボードゲームがまちづくりの議論に活きたと感じるシーンにはどのようなものがありますか?

安藤

以前、移住に関するビジネスをやっている知人に頼まれて、「移住ボードゲーム」を制作したことがあるんです。都会に住む場合と地方に住む場合、それぞれの暮らしをシミュレーションできる、すごろく形式のゲームで。そのゲームを使ったワークショップを開催したら、定員いっぱいの参加者が集まり、ゲームも議論も大いに盛り上がりました。みんなでビールを片手に、3時間くらいずっと移住について語っていたんです(笑)。

行政や企業が「まちの未来を一緒に考えませんか」とチラシで呼びかけてもなかなか人は集まりませんが、「移住ボードゲームで遊びませんか」と言えば、人は自然と集まる。その様子を見て、これまでのまちづくり関連のワークショップは呼びかけ方が良くなかったのではないか、とあらためて思いましたね。

―ボードゲームには、ワークショップ参加者の熱量を引き出す力があるんですね。でもその一方で、せっかくいいボードゲームがあっても、あまり知られていないことも多い気がします。

犬山

そうですよね。行政って、メディアを使った広報がちょっと弱い気もします。せっかく面白いまちづくりボードゲームを作っても、知られてなかったら遊んでもらえないし、すごくもったいないですよね。

もし私が行政側なら、たとえば芸人さんにボードゲームをとても楽しそうにプレイしている様子を、テレビやラジオ、YouTubeなどで発信してもらい、多くの人に知ってもらうことに力を入れるかもしれません。行政側は、親しみやすさや楽しさを前面に出すことで、より多くの人にまちづくりに興味を持ってもらうと良いのではないかなと思います。

安藤

いいですね。おっしゃるとおり、実際に周知や浸透の部分に課題を感じているとよく聞くので、そういった発信は効果的かもしれません。

犬山

あと、私はいま子育てをしているのですが、最近は教育にゲームを取り入れている親御さんが本当に増えているんですよ。先ほどボードゲームを使った出前授業をしてくれているという話もありましたが、「ボードゲームを通じて、思考力を育てます」というのを売りにしている学童があって、人気が殺到していたり。だから、子育て層に「教育に使えるボードゲームがある」という情報が届くようにしたら、もっと広まるかもしれませんね。私も子どもたちにもっとボードゲームで遊んでほしくて、学童にいくつか寄付したりしてるんですよ。

安藤

僕も保育園に寄付したことあります(笑)。想いは一緒ですね。

ボードゲームは、あくまで「興味を持つきっかけのツール」

―ここまで、まちづくりにボードゲームを活かすメリットについて聞いてきましたが、一方で課題に感じる点はありますか?

安藤

難しい点は、やはり行政側の一部の方に「ゲームなんて役に立たない」という先入観を持っている人がいることですね。たとえば「街の景観に関心を持ってもらうこと」を目的としたとき、そのための手段はパンフレットでもボードゲームでも方法は自由なはずです。けれど、ゲームに対してネガティブなバイアスがあると、「パンフレットはいいけどボードゲームは駄目」となってしまうこともあります。

―ゲームが手段として認められないこともある、と。

安藤

そうなんです。ただ、誤解されることも多いですが、ボードゲームを取り入れたからといってまちづくりが進むわけではありません。ボードゲームはあくまで、コミュニケーションや周知活動のための手段なんです。

犬山

ゲームはあくまで「きっかけ」にすぎないとしても、ゲームを通じて、まちづくりに興味が出てきたら素敵ですよね。ボードゲームでなくても、たとえば『SimCity*3』によってインフラのことを知ったり、『桃太郎電鉄*4』によって名産品や地理を知ったりするじゃないですか。

そんなふうに、若い人もゲームで遊んでいるうちに、まちづくりや地域について自然とくわしくなり、さらに地域への愛着が湧くのが理想なのかなって。

*3 都市経営シミュレーションゲームシリーズ。インフラを整備しつつ街を発展させ、自分だけの壮大な都市をデザインすることができる。

*4 鉄道会社の運営をモチーフにした、すごろく形式のボードゲーム。すごろくで訪れた土地の物件を手に入れながら、資産を増やしていく。

―となると、行政が主催するまちづくりワークショップの場でボードゲームをうまく活かすには、どんな工夫が必要になるのでしょうか?

安藤

大事なのは、「ゲームと議論の接続性」です。ゲームはゲーム、議論は議論と切り分けてしまうと、一度あたたまった場が冷めてしまいます。また、議論とまったく関係のないゲームをやっても一貫性がないので、主催者側は「ゲームを通じて、参加者にはどんな視点や変化が起こるのか」を踏まえて、そのあとの議論の設計に活かすことが大切です。

ボードゲームによって対話の質を上げて、その後の議論を活発にすることに意味があると考えて、全体のワークショップを設計するとよいのだと思います。

繰り返しになりますが、注意点として、ボードゲームをやったからといって、必ずしもまちづくりの議論が進むというわけではありません。ゲームはあくまでツールの一つなので、周知活動に使ったりコミュニケーションを円滑にするために使うのだ、という意識が重要ですね。

―まちづくりをテーマにしたボードゲームに参加する側としては、どんな姿勢が大切だと思いますか?

犬山

まずは、「知りたい」って気持ちを持つといいのかな、と。「ゲームを通して街のことを知りたい」「一緒に遊んでいる人の気持ちを知りたい」という気持ちがベースにあることが大事だと思います。

多様な意見を交え、チームとして協力していくために

―お二人が考える、これからのまちづくりに必要な視点を教えてください。

安藤

まちづくりの議論では、行政と市民は対立構造になってしまうこともあります。でも本来は、どちらも同じ「人間同士」。だからこそ、まずはお互いの距離感を少しずつ適正に整えていく必要があると感じています。

そのための手段として活用できるのが、ボードゲームです。まちづくりはそもそも、人と人との対話やコミュニケーションからはじまるもの。ゲームを通じて顔を合わせ、相手の気持ちを感じ取るといったアナログな感覚を取り戻すことで、良好な距離感をつくれます。そうした土台ができれば、対話の質が高まり、結果的に「よいまちづくり」にもつながっていくのではないでしょうか。

犬山

たしかに。大人になると、似た価値観や意見を持つ人同士で集まることが多いので、自分と似た意見に触れることが多いですが、まちづくりの議論では、多様な意見が必要だと思います。

違う考えや思想を持つ人たち同士が、お互いを認めて話し合うためには、敵対するのではなくて、「チームとして協力していくこと」が重要で。考え方や属性が違ってもゲームを通じて仲良くなれたら、そのあとの議論も活発になりますよね。

「みんなで協力して、一緒にいい街をつくっていこうぜ」という仲間意識が、ボードゲームをきっかけに醸成されると素敵だなと感じます!

この記事の内容は2025年8月19日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 吉玉サキ

- 撮影

- 安井信介

- 編集

- 岩田悠里(プレスラボ)、牧之瀬裕加(CINRA, Inc.)