ThemeProjects

「夏秋いちご」を秋田県の新たな特産品に。地域で挑む産地形成とブランド化

- 公開日

全国有数の米どころとして知られる秋田県。近年、お米に加えて新たな特産品が生まれようとしているのを知っていますか?

それが、夏から秋にかけて収穫できる「夏秋いちご(かしゅういちご)」です。2023年から本格的にはじまった夏秋いちごの生産は徐々に県内で広がり、「秋田夏響(あきたなつひびき)」としてブランドを展開。現在では秋田夏響を使用したお菓子やジャムの商品化にも力を入れています。

秋田県で夏秋いちごを生産するこの取り組みは、どのような背景から生まれ、発展していったのでしょうか。秋田県で新たな特産品の創出に挑む3人に、その舞台裏を聞きました。

「もっと生産者の利益を上げられないか?」からはじまった、夏秋いちごの栽培

秋田空港から車で北へ約1時間。円を描くように坂道をのぼっていくと、大きなビニールハウスが見えてきました。ここは、秋田県潟上(かたがみ)市にある「秋田潟上夏秋イチゴファーム」。NTT東日本グループで食・一次産業を専業にしているNTTアグリテクノロジーが、地域の耕作放棄地を活用し、運営しています。

秋田潟上夏秋イチゴファーム

ーこのファームでは、何を栽培しているのでしょうか。

中戸川

初夏から秋にかけて採れる、夏秋いちごを栽培しています。ここで育てているいちごは、完熟すると糖度が15度ほどまで上がり、みずみずしさと爽やかな酸味が感じられる、バランスのいい味わいのいちごです。秋田県では6月下旬から徐々に収穫がはじまり、12月上旬頃まで収穫できます。

取材で訪れた6月下旬には、いちごが赤く実りはじめていた

―いちごの収穫期は冬だと思っていたのですが、夏や秋でも収穫できるんですね。

中戸川

おっしゃるとおり、一般的に日本では、冬から春にかけていちごの収穫を行います。ただ、お菓子の材料やケーキづくりなどでは1年をとおして需要があるため、夏から秋は不足するいちごを海外から輸入しているんです。

いま一緒に夏秋いちごの栽培をしている秋田食産さんも、もともとは冬にいちご栽培をされていました。そこに私たちNTTアグリテクノロジーが、ICT導入の実証実験をご一緒させてもらい、生産の効率化を図っていたんです。しかし、導入コストなどを考えると、生産者がすぐにメリットを得られない実態が見えてきまして……。

秋田食産の代表取締役である佐藤さんと、「もっとほかに生産者の収益を上げられる方法はないか?」と議論を重ねていくうちに、冬のいちごと比べて高値で取引される夏秋いちごを生産するのはどうか、という話にたどり着きました。

NTTアグリテクノロジー 中戸川さん

なぜ秋田県で夏秋いちご?可能性に賭けた秋田食産の挑戦

―秋田食産は、どうして夏秋いちごの栽培に興味をもったのでしょうか。

鈴木

当社代表の佐藤は、中戸川さんと会話を重ねるなかで夏秋いちごに大きな可能性を感じたそうです。そのうえで、調べてみると秋田県の気候が夏秋いちごの栽培に適していることがわかりました。そのため、「これは秋田県を代表する特産品になり得る」と。

―なぜ秋田県の気候が、夏秋いちごの栽培に適していたのでしょうか。

鈴木

まず、一般的にいちごは冬から春にかけて多く流通しています。この品種のいちごは温度に敏感で、栽培するには気温を17℃〜20℃に保つ必要があります。特に秋田県の冬は平均でも0℃ほどしか気温がいかないので、流通時期に合わせるためには暖房が欠かせません。温度管理のために結構な金額の灯油や重油の燃料費がかかっていました。

秋田食産 鈴木 礼子さん

鈴木

一方で、秋田県の夏はほかのエリアに比べて冷涼な気候のため、冬に栽培するよりも温度管理の費用を抑えられます。また、夏の日中と夜で寒暖差が大きくあることで、色づきもよくしっかりとした甘みのあるいちごが育ちます。

加えて潟上市は海と山が近くにあって風が強い。湿気がこもらず苗が病気になりにくいんです。そういった観点から、この地域での夏秋いちごの生産は特に理にかなっています。

鈴木

こうした立地や気候は日本のなかでも希少です。そのため国内で夏秋いちごの栽培ができるエリアも少なく、新規参入のチャンスがあると考えました。

そこで、冬のいちご栽培を全部やめて、夏秋いちごの栽培に大きく舵を切りました。すべてを夏秋いちごに賭けることはかなりチャレンジングな決断でしたが、それでもやるべきだと感じたんです。

仲間とともに知見を出し合い、新たな特産品をつくっていく

─地域で新たな特産品づくりに取り組んでいくには、自治体との協力も必要になってくると思います。潟上市との連携など、どのように進めていったのでしょうか?

中戸川

潟上市の人たちは新しい特産品づくりへ挑戦することに快く賛同してくれました。地域の農業に参入するにはいろいろな条件があり、一般企業は農地を借りることが難しいといわれています。そんななかで、私たち企業が「新しい特産品をつくりたい」と言って受け入れていただくことは難易度の高いことだったかもしれません。でも、潟上市でははじめから前向きに受け入れてくれて。その背景には、秋田食産の佐藤さんの存在が大きいと思っています。

潟上市長への提案や地権者さんへの相談にいくときなど、いつも佐藤さんが同行してくださって、一緒に説明をしてくれたんです。地元の方がこんなにも一生懸命に後押ししている姿を見て、「私たちの地域のためにやってくれるんだ」と理解してもらいやすかったのかもしれません。同行いただけて、とても心強かったですね。

─想いを同じにする仲間と一緒に挑んだからこそ、スムーズに進められたんですね。

鈴木

この活動は潟上市だけでなく、秋田県内に広がってきています。現在は県内で7つの農家さんが夏秋いちごの生産をはじめられました。ただ、みなさんまだ知見が少ない状況です。

そこで、生産者同士お互いの知識や経験を共有し、効率よく質を上げていくための協議会を発足。日々、栽培における成功例や失敗例を共有しながら活動しています。

中戸川

ほかの農産物でも農家さん同士のつながりはあると思いますが、ここまで細かく情報を共有しあっているのはなかなか珍しいと思います。

われわれが運営する秋田潟上夏秋イチゴファームでは、栽培にまつわる情報や有識者から聞いた栽培方法をデータにして蓄積していて、協議会メンバーにもそのデータをすべて共有しています。

また情報共有のほかにも、7社でまとめて大きなロットにし、出荷できるようにしているので、バイヤーさんとの値段交渉でこちらの意見を主張しやすくなっています。

農業を研究する機関からの注目度も高いため、データは協議会内だけでなく、大学へも提供されている。写真は秋田県立大学や宇都宮大学へ栽培データを共有するための装置

中戸川

今後は、協議会に加えて県庁や各市町村、学術機関、メーカーなど、秋田県内の夏秋いちごにかかわるメンバーが参画するコンソーシアムも立ち上がります。このコンソーシアムは、より多くの人に安心して夏秋いちごの生産にチャレンジいただき、産地形成を加速させていくことが目的です。

産地形成されると、農作物の生産が持続可能になる。それを地域全体で取り組んでいけば、秋田県の地域、経済の活性化へとつながっていくんです。

コンソーシアムが立ち上がるほどのプロジェクトはなかなかほかの地域にはないので、夏秋いちごが秋田県内でも特に注目されるビッグプロジェクトになってきた証拠だと実感しています。

生産だけでなく、加工や販売も地域で担い6次産業化をめざす

―秋田県で夏秋いちごの存在が大きくなってきていることが伝わってきます。

中戸川

そうですね。ただ、生産するだけでは消費者の方に夏秋いちごの存在や魅力を知っていただく機会がなかなかつくれず……。そこで、秋田県で採れる夏秋いちごの魅力を知ってもらうため、生産したものに付加価値をつけようと考えたんです。

そのために、製品化してくれる2次産業の方とのつながりが深く、3次産業を担うノリット・ジャポンさんと連携して加工・販売やブランディングまで行い、6次産業化をめざそうと考えました。

<6次産業化とは>

6次産業化とは、農業や漁業などの1次産業、食品加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)までを一体で担う取り組みのこと。1次 × 2次 × 3次とかけて「6次」産業と名づけられた。地域資源の活用や雇用の創出、持続可能な町づくりを目的に、近年では地域の企業が連携しながら一貫体制を築くケースが増えている。

ーノリット・ジャポンでは具体的に何をされているのですか?

毛利

ノリット・ジャポンでは、夏秋いちごでつくられたお菓子製品などのパッケージデザインをはじめ、一連の販売計画からブランディング、販路拡大や実際の販売も担当しています。

商品の製造自体は、県内をはじめとしたほかの企業さんにお願いしています。そのため、たとえばクッキーだけ、ケーキだけ、とかではなく、どんな商品をつくってどんな販路で誰に売るのか計画を立て、それに合った製造業社へ商品づくりを依頼し、できあがったものを販売したり、販売先を増やしていったりするところまで担えることが強みです。

─毛利さんは最初、秋田県を夏秋いちごの産地にすると聞いて、どのように思いましたか?

毛利

そもそもノリット・ジャポンは秋田県の「食」をはじめとする魅力をもっと発信したいという想いでつくられた企業なので、この取り組みにはとても意義を感じました。

秋田県って、果物で有名な特産品があまりないんですよね。りんごや桃など生産されてはいるのですが、どうしても他県のイメージが強くて。

そんななかで、秋田県の気候だからこそできる夏秋いちごは新たな特産品になりうるチャンス。それを本気で実現しようとしているNTTアグリテクノロジーさんや農家のみなさんの想いにも惹かれ、ノリット・ジャポンとしても、ぜひブランドづくりや情報発信に携わりたいと思いました。

ノリット・ジャポン 毛利さん

―みなさんの想いをうかがうと、普段からお互いにリスペクトしながら連携しているんだなと感じます。

毛利

これまで何度も生産の現場にお邪魔して、いちごの生産にどれだけ手間がかかるのかを目の当たりにしてきました。本当に長時間、葉っぱ1枚1枚をしっかり確認しながらお手入れされているんですよ。だから、自分の仕事にも自然と気合いが入ります。

鈴木

生産者は、いちごが植えられているレーンを1日中行ったり来たりしながら、ずっといちごの手入れをしています。たしかに大変さもありつつ、私としてはいちごの株を触っているときが、とても楽しいんです(笑)。

いちごの苗でレーンをつくり、栽培を行う

毛利

そうした大変さやいちごの生産に向き合う姿勢をそばで見ているぶん、それに見合ったいい商品をつくり、多くの人に魅力を知ってほしいといつも考えていて。

中戸川

協議会でも、「秋田県の夏秋いちご」がほかとは違う、価値の高いものであることを示すために、名称をつけてブランド化することにしたんです。秋田県民に公募をして決まった「秋田夏響(あきたなつひびき)」という名前で、ブランドいちごとして展開しています。

鈴木

全国へ届けるために、自分たちがつくったいちごに付加価値を乗せて商品になったり、ブランド化されたりすることはとても嬉しいです。生産者としては、自分がつくったものを一人でも多くの人に食べてもらい、美味しいと言ってもらえることが一番の喜びですから。

生産から販売にかかわるすべての人が、利益を享受できる仕組みづくり

―「秋田夏響」、素敵なブランド名ですね。このブランドいちごの付加価値を高めていくために、どんな工夫や意識が必要だと思いますか?

中戸川

生産者も販売者も、しっかり利益を出せるように工夫することが必要だと考えています。一般的に、販売者は安く仕入れて高く売ることで利益を出しているため、最初から「ブランド化された高い作物を積極的に仕入れよう」とはなりにくいんです。

そんななか、ノリット・ジャポンさんは生産者に寄り添って、お互いが儲かる仕組みを一緒に探ってくれる、とても数少ない企業だと思っています。実は、ノリット・ジャポンさんは社外の人間である私にも、流通に関する細かな数字まで情報を共有してくださるんです。

これは普通ではあり得ないこと。だけどそのおかげで、生産者側の利益も考慮した価格を設定できますし、販売者側で発生する商品開発や工場生産などの初期費用についても対策を検討できる。どうやったらみんなに利益がいくのかを一緒に探れています。これがうまくいって一つのモデルケースになるといいですね。

毛利

現状、われわれ一社だけの儲けがどうとは言っていられる状況ではありませんからね。秋田県ではいま、1次産業も2次産業もピンチで、高齢化や工場の老朽化などを理由に廃業する企業がどんどん増えているように感じます。

とはいえ、生産者と販売者は基本的に違う考え方で動いているので、NTTアグリテクノロジーさんのようにあいだで動いてくださる方がいて本当に助かっています。

鈴木

私もそう思います。たとえば、いちごは繊細な作物なので、すぐに出荷しない場合は冷凍保管します。冷凍でも生でも、味や品質は変わりません。でも、冷凍すると、生のいちごに比べて取引価格が下がってしまうんです。

生産者の本音としては同じ金額でどちらのいちごも買い取ってほしいのですが、これを販売者に理解していただくのがなかなか難しくて。

中戸川

生産者と販売者って、言語が違うというか、同じ単語を使っていてもそれに対するとらえ方や感覚が違いますからね。たとえば冷凍いちごも、生産者から見ると「品質の劣化を防いだもの」ですが、販売者としては「生より品質が落ちたもの」という認識になってしまいます。そのすれ違いを、あいだに入って調整することが私の役目だと思っています。

毛利

製品をつくり販売する立場からは、原材料となるいちごを高く買い取るメリットがわからなかったんです。ただ、中戸川さんとやりとりしていくなかで、私たちの仕事は生産者たちと一緒に地域をうるおわせられるよう、しっかりとブランディングをして付加価値を生み出すことなのだと、あらためて思うようになりました。

秋田県の次は海外へ。生産背景もセットで新たな特産品の魅力を伝えていく

―「秋田夏響」を使用した商品は、どういったものがあるのでしょうか。

毛利

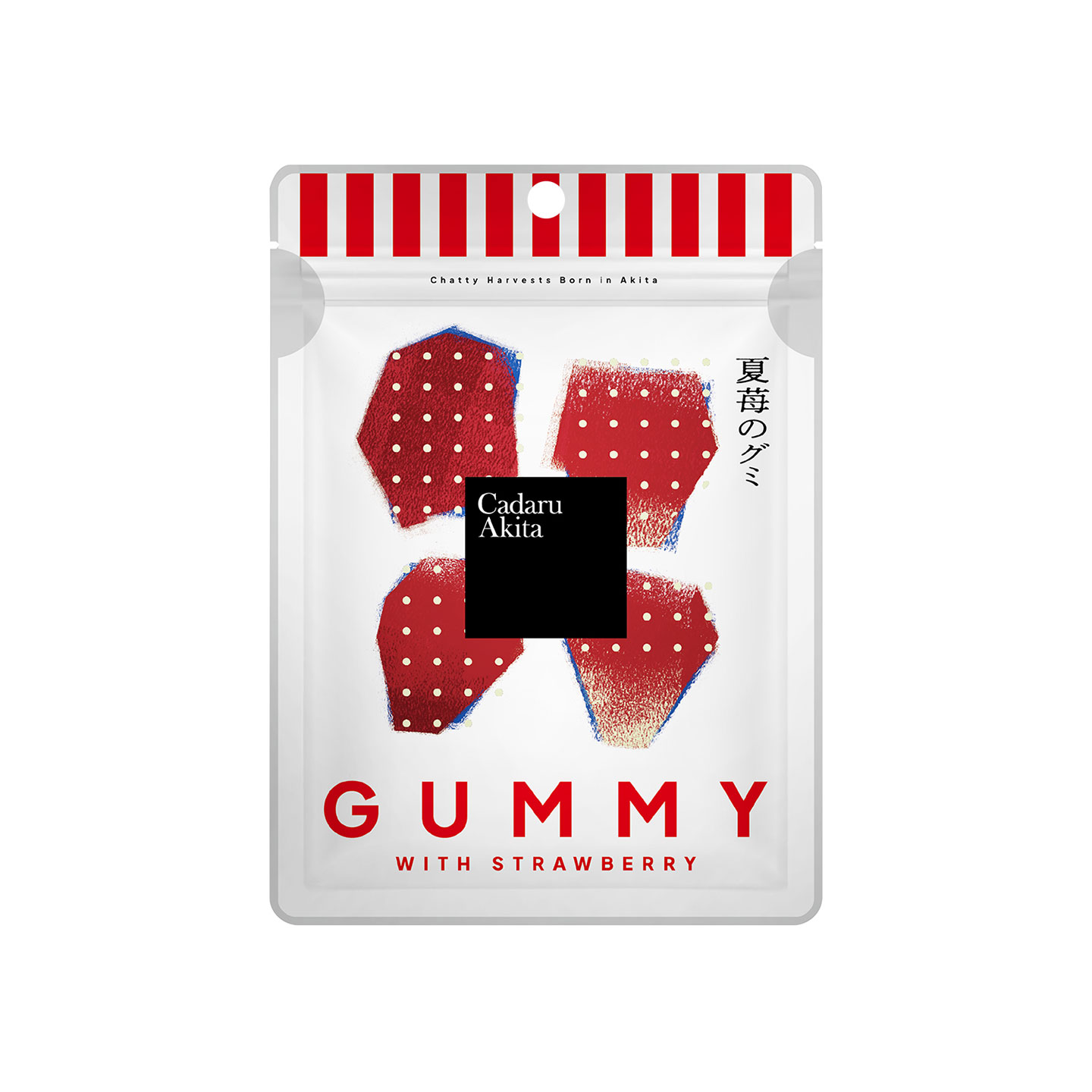

まず、2024年に4つの商品を販売しました。特に人気なのはグミとバームクーヘン。空港や道の駅で販売しているので、お土産に買っていかれる方が多いです。

「夏苺のグミ」

「夏苺のジャム」

「夏苺のバームクーヘン」

「夏苺のラングドシャ」

鈴木

私も人気のバームクーヘンが好きです。ふわっとした酸味がありつつ、外側を少し固く香ばしく焼いてあって、ハマる人も多いと思うのでぜひ食べてみてほしいです。

―「秋田夏響」を使って、いろいろな種類の商品を展開されているんですね。

毛利

はい。8月には秋田駅ビルの「トピコ」2階に店舗を構え、「秋田夏響」を使った加工商品はもちろん、生の「秋田夏響」も販売しています。

地域の特産品を使ったお菓子はよくあると思いますが、果物と、それを用いたお菓子を並べての販売は、生産者と販売者の距離が近いからこそできることかなと思います。

中戸川

「トピコ」への出店は、直接お客さまにブランドストーリーをお伝えできるので、とても大事な一歩だと考えています。だから、ただお菓子を売る場所ではなくて「秋田夏響」というブランドの存在を知ってもらえる場所にできたら嬉しいです。

毛利

そうですね。まだできたばかりのブランドいちごなので、まず「秋田夏響」とは何なのか、生産背景やブランドの魅力を伝えられたらと思います。知名度が上がれば、一般家庭はもちろん、お菓子屋さんなどからも需要が出ると思うので。

同時に、ただ販売するのではなく、ブランドの価値を高めるためにも「秋田夏響」についてしっかり紹介していただける場所で、適切な価格で販売することが大切だと思います。そこにブランドいちごの価値があると思うからです。今後、適切な場所への販路拡大も考えて、まずは本店舗で土台づくりをしていきます。

―認知度を拡大していくために、今後考えている施策はありますか?

中戸川

海外進出をめざしています。海外でブランドフルーツの人気が高いということもありますし、海外進出をきっかけに、日本国内での知名度も上げられるのではないかと考えているんです。

その結果、先ほど毛利さんが言っていたようにお菓子屋さんなどでも「秋田夏響」を使ってくださるお店が増えたらいいなと。そうやって「秋田夏響」が有名になれば、生産したい、携わりたいという方も増えてくるはずです。

ゆくゆくは秋田県の新しい特産品として、国内外問わず人気になっていると嬉しいです。

プロジェクトの詳細を動画でも公開しています

この記事の内容は2025年8月29日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 白鳥菜都

- 写真

- 近藤孝行

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)