Theme考える

高崎市に宿る映画愛と信念。枝優花監督と高崎映画祭プロデューサーが紡ぐ地域の文化

- 公開日

地域の人々の価値観やつながりを育み、街の文化醸成にも貢献している個性的な「映画館」や「映画祭」。なかでも独自の映画文化が根づく街として知られるのが、群馬県高崎市です。

地元民だけでなく、コアな映画ファンにも愛される映画館「シネマテークたかさき」や「高崎電気館」、そして市民に長年支えられて第38回を迎えた『高崎映画祭』。映画が街の豊かな文化の地層を築いており、近年では映像業界の第一線で活躍する高崎市出身のクリエイターも続々と輩出しています。

なぜ高崎市には、映画文化が根づいているのでしょうか? 今回は、高崎市で生まれ育った、映画監督・写真家の枝優花さんと「たかさきコミュニティシネマ」代表理事の志尾睦子さんの対談が実現。高崎市で映画が愛され続けている背景、そして「映画×地域」で広がる街の可能性について迫ります。

「志尾さんは地元・高崎で頼れる第二の母」。二人の関係性は?

─同じ高崎市出身のお二人ですが、出会いはいつ頃ですか?

枝

出会ったのは、約9年前の2016年です。私にとってはじめての長編映画となる『少女邂逅』を地元の高崎市で撮りたくて、高崎フィルム・コミッション*¹の協力をもらうために志尾さんに会いに行ったんです。でも、そのときの企画内容を一刀両断されて、退散しました(笑)。

*1 映画やテレビ番組などのロケーション撮影を誘致し、高崎市内でスムーズな撮影が行えるように支援する団体。志尾さんが代表理事を務める、たかさきコミュニティシネマが運営している。

映画監督・写真家の枝優花さん

高崎市を舞台に、孤独な女子高生と転校生の交流を描いた映画『少女邂逅』(予告編)

志尾

ありがたいことに、高崎フィルム・コミッション宛に企画書がいっぱい届くんですよ。なるべく多くの映画の力になってあげたいのですが、すべてを引き受けるのは難しくて。

だから、山藤堅志という映画愛が強いおじさんスタッフと私の二人で、「せめて、お会いした方には、今後の映画づくりのためになるようなフィードバックをきちんとしよう」と決めているんです。それで、枝さんがいらした際にも、気になった点を厳しく指摘してしまいました(苦笑)。

たかさきコミュニティシネマ 代表理事の志尾睦子さん

志尾

そういうフィードバックをすると、ふたたびいらしてくれる方って少ないんです。でも、枝さんはその1か月後に「どうしても高崎で撮りたいんです」と企画を練り直してまた来てくれて。「一人で全部やります」という気合もすごかった。その熱意に惚れて全面サポートしました。

枝

私が22歳の頃でしたよね。

志尾

映画好きで地元の子だから、「うちの映画館や映画祭に来たことはある?」と聞いたんです。そしたら「高校時代は自宅にこもっていたので、そもそもあまり外に出ていません」と正直に話してくれて。おもしろい子だなと思いました。

枝

本当は『高崎映画祭』の授賞式にも、一度行ってみたかったんですよ。でも、当時はネット社会じゃないから、学校がある平日にチケットを買いに行くことができなくて。

志尾

そうすると『高崎映画祭』にはじめて参加できたのは、2018年に『少女邂逅』を上映したとき?

枝

はい。まさか自分が映画を「つくる側」として『高崎映画祭』にかかわれるとは思ってもいませんでした(笑)。

いまでは、志尾さんと山藤さんは地元・高崎で頼れる「第二の母と父」みたいな、なんでも話せる存在。周りの監督を見ていると、映画の撮影とかでここまで地元に頼れる人がいるのは珍しいと思うので、本当にありがたいです。

今回は映画『少女邂逅』の劇中に出てくる喫茶店「喫茶 コンパル」にて対談を実施

『少女邂逅』の主人公・ミユリがはじめて飲んだクリームソーダ

店内に貼られている『少女邂逅』のポスター

高崎市に映画文化が根づいた理由は? 背景にあるのは「カルチャーが育まれる土壌」

─高崎映画祭で『少女邂逅』が上映されたときは、どのような気持ちでしたか?

枝

純粋に嬉しかったですね。当時は招待いただいた海外の映画祭を飛びまわっていて、その締めくくりが『高崎映画祭』だったんです。『少女邂逅』では、脚本・監督とプロデューサーを自分一人で務めた責任もあり、海外の映画祭では毎回少し力が入りすぎてしまって……。気持ちが追いつかないくらい、目まぐるしい日々でした。

そんななかで、最後の『高崎映画祭』はスタッフのみんなと一緒に東京から車で向かい、地元のスポットを巡ってから映画祭に参加したんです。すごく楽しくていい時間を過ごせたので、スタッフたちと「なにかあったら、また高崎に集まろう」と話したことを覚えています。

2025年3月に開催された第38回『高崎映画祭』(画像提供:高崎映画祭事務局)

─『高崎映画祭』や映画ファンに親しまれている映画館の存在は、高崎市ならではの魅力だと感じます。この街に映画文化が根づいたのは、なぜだと思いますか?

志尾

もともと高崎市内で自主上映を行っていた人たちが主体となり、1987年にスタートしたのが『高崎映画祭』。そういう映画好きの方々の想いが伝播して、街の文化として育っていったのは要因のひとつかもしれません。

また、高崎市は映画だけでなく、「音楽の街」とも呼ばれているんですよ。日本初の地方オーケストラ「高崎市民オーケストラ」が1945年に創設されたり、1990年には市民総参加の音楽イベント『高崎音楽祭』や『高崎マーチングフェスティバル』がはじまり、現在まで続いていたり。そんなふうに市民による活動がひとつの文化を形成して、さまざまなカルチャーが育まれる土壌が昔からあったことも影響しているはずです。

それこそ、「高崎市民オーケストラ」の後身である「群馬交響楽団」の草創期を描いた映画『ここに泉あり』が、1955年に大ヒットしました。これも高崎市に芸術文化が根づいた、ひとつのきっかけだと思います。

1955年2月に公開された映画『ここに泉あり』。群馬の芸術文化の象徴として愛された「群馬交響楽団」の草創期の実話を舞台としたヒューマンドラマ。監督は今井正、出演は岸恵子、岡田英次など(画像提供:たかさきコミュニティシネマ)

志尾

当時は東宝や東映などの大手映画会社による五社協定があり、基本的には各社専属の監督や俳優で映画が製作される時代でした。

ですが、「やりたいことをやろう」と独立プロダクションをつくり、乏しい予算のなか、志に賛同した映画人と地元市民の協力のもと撮ったのが『ここに泉あり』です。それが結果として大ヒットした。その教訓や自負が、高崎市やたかさきコミュニティシネマの根幹にもあると感じています。

いつの時代も、さまざまな文化活動のうねりのなかで、一つ一つの取り組みに信念を持って本気で取り組む人、それを支える人や広めてきた人たちが高崎市にはいて、その積み重ねがいまの高崎市の文化を形成していると思います。

「映画そのもの」を大事にすることが最重要。それが結果的に、街の文化醸成にもつながってく

─映画文化を通じて高崎市が注目されることで、地方創生や町おこしに貢献しているという感覚もありますか?

志尾

私たちは決して「町おこし」を目的に映画文化を醸成させたいのではなく、純粋に「日常で映画が観られる環境をつくりたい」という想いが強いんです。よく、地方創生の一環で『高崎映画祭』の視察に来てくださる方もいらっしゃるのですが、正直、私は「映画で街が活性化する」なんて微塵も思っていません。

枝

映画祭をきっかけに有名人が来たところで、街は一時的にしか盛り上がらないですからね。

志尾

そうなんですよ。私が映画祭に長くかかわるなかで感じるのは、「映画そのものを大事にすること」がなによりも大切だということ。そうやって、足元の取り組みにひたむきに励んでいたら、ふと顔を見上げたときに、映画が街の文化醸成にもつながっていたと、あとから気づくような感覚があるんです。

『高崎映画祭』をはじめた先人たちの熱い想いを受け継いで映画館ができたり、高崎市を舞台に数多くの映画も撮ってもらったりして、それぞれの取り組みの規模がだんだん大きくなっていった。そこから「高崎フィルム・コミッションもスタートしよう」という流れで、少しずつ高崎市に映画文化が浸透したのだと思います。

そうした文化がひとつの「高崎らしさ」としても根づいていくなかで、この街を知ってもらえるきっかけになったり、一部の地元の人にも少し誇らしい気持ちになってもらえたりもするのかなと。その積み重ねが、結果的に地域の元気にもつながっていく気はします。そんなふうに、長い年月をかけて街に種をまいてきて、ようやく芽が出てきたなと感じています。

─そうして映画文化が醸成されることで、地域の子どもたちや若者の感性も育まれていきそうですね。その観点では、枝さんに限らず、テレビドラマ『silent』『海のはじまり』の脚本家・生方美久さんや、今秋に公開待機中の映画『ブルーボーイ事件』の映画監督・飯塚花笑さんなど、高崎市内で学生時代を過ごされたつくり手たちが第一線で続々と活躍されているのも印象的です。

志尾

嬉しいですね。生方美久さんや飯塚花笑さんも、過去にうちでアルバイトをしてくれていた子たちですから。

私が学生の頃は、映画の仕事をしたいのなら上京が必須でした。でも、前任の代表は「東京に行かなくても、地元で映画の仕事ができる場所をつくりたい」と言っていて、私もそれを実現したいとずっと思っています。

今年も一人、学生時代にうちの団体でインターンをしていた子が、新卒で入社してくれました。まだまだ微力ですが、映像作品を「観る場」だけでなく、映画業界にかかわる人が「育つ場」にもなってきている実感はあります。

地域が協力的だから、映画を撮りやすい街。幼い頃に近所でよく見かけた撮影ロケ

─高崎市で生まれ育った枝さんは、街に映画文化が根づいていると実感したエピソードなどありますか?

枝

いち地元民として、昔からよく映画のロケをやっていた記憶はありますね。近所で映画を撮っていることがわりと普通で、友だちから「あそこでなんか撮影してる!」と教えてもらったら、みんなでチャリをこいで現場に行って(笑)。堤幸彦監督の『包帯クラブ』のロケを見に行けたのは、いい思い出です。

枝

業界に入ってからも、「高崎は映像作品が撮りやすい」とよく聞きます。高崎フィルム・コミッションのおかげで、地域も協力的で話が早いんですよね。

あとは、いろんな映画人から「『高崎映画祭』に選ばれると嬉しい」「高崎で賞をもらえることがひとつのステータスだ」と聞きます。

─映画人にとって『高崎映画祭』がひとつのステータスになるのは、なぜだと思いますか?

枝

いわば当たり前のことですけど、評価軸が「ちゃんと」しているんですよね。話題の作品を選ぶとか、この出演者を地元に呼びたいから選ぶとか、そういう忖度が全くない。

「映画好きな人たちが、本気でいいと思ったから選んでいる」というのが、セレクトされた作品でわかりますし、ラインナップで「やっぱり今年の顔はこれだよね」と共感できます。迎合しないから純粋な映画愛が伝わってくるのですが、それは志尾さんがいい意味で頑固だからだと思います。褒めてますよ?(笑)

志尾

ありがとうございます(笑)。

『高崎映画祭』が映画人から信頼される理由。作品選びで意識していることとは?

─業界からの高い反響は志尾さんの耳にも届いていると思いますが、作品を選考するうえで気をつけていることはありますか?

志尾

シンプルですが、嗅覚や感性が衰えないように「とにかくたくさん映画を観ること」です。さらに、世の中の社会問題や時事にも関心を持ち、自分自身の引き出しを広げることも大切。そうすることで、単なる個人的な趣味嗜好ではなく、現代に必要な基準軸や芯も持ち合わせたうえで、称賛すべき作品を選ぶことができると思っています。

みなさんが命をかけてつくっている作品なので、そこに真摯に向き合いたい。『高崎映画祭』で上映する映画を選ぶ行為そのものが私にとっての作品づくりなので、私たちも命をかけて選んでいます。

迎合しない姿勢は創設当初からで、この映画祭の初代代表・茂木正男さんが「好きでやっている」とよく言っていました。自分たちがいいと思った映画を上映したいという100%の想いは、ずっと根底にあります。その受け継がれてきた姿勢やこだわりが、映画にかかわる方々からの信頼を獲得することにもつながっていくと信じています。

枝

それって、映画のつくり方と全く同じだと思います。「誰かのために作品をつくる」なんておこがましいし、自分の想いにどれだけ真摯に向き合って貫けるかが、なによりも大切。実際、そのほうが結果として多くの人に届いたり、周囲からの評価につながることってありますから。やっぱり信念を持ってつくることは、回り回って自分が救われますよね。

志尾

本当にそう。「もっと世間的に話題性のある作品を選んだらどうだ」と周りから言われることもあります。たしかに、たくさんの人に映画を観てもらいたいけれど、「話題優先」で作品を選びたくなくて。

枝

映画づくりも、誰かの人生の一本になるものを信じてつくるべきだと思っているので、すごく共感できます。一方で、そのためには、できるだけ多くの人に観てもらったほうがいいのも事実ですよね。逆説的ですけど。

「わかる人にわかればいい」なんて全く思わないですし、業界内だけで好評というのも嫌。だから、世の中の誰かの価値観をひっくり返すくらいのことをしたいなら、こだわって作品をつくることと同時に、その魅力をどう届けていくかも本当に大事だなと、最近は強く感じています。

余暇の選択肢が多様化する現代。「映画館」が選ばれるためには?

─地域の人々にいい作品を届けるために、意識されていることはありますか?

志尾

私たちがめざすのは、地域の方々に向けて多様な映画が観られる環境を提供し、作品の選択肢を広げてもらうことです。この街の映画館で観られる映画のジャンルが極端にならないように、「シネマテークたかさき」では新作中心のミニシアターとして、一方の「高崎電気館」では旧作や特集上映もするという役割分担で運営しています。

私自身、シネコン*²のメジャーな映画も大好きですけど、偏りすぎると多様な文化は育ちません。大切なのは、市民の方が「映画館で映画を観たい」と思ったときに、気軽に立ち寄れる映画館や観られる作品の選択肢があること。こだわりを持った映画館がつぶれずに、開かれた場として街に変わらずあり続けることこそが大事だと思っています。

*² シネマコンプレックスの略で、一つの建物に複数のスクリーンを持つ大型映画館のこと。

2004年に開館した「シネマテークたかさき」の外観(画像提供:たかさきコミュニティシネマ)

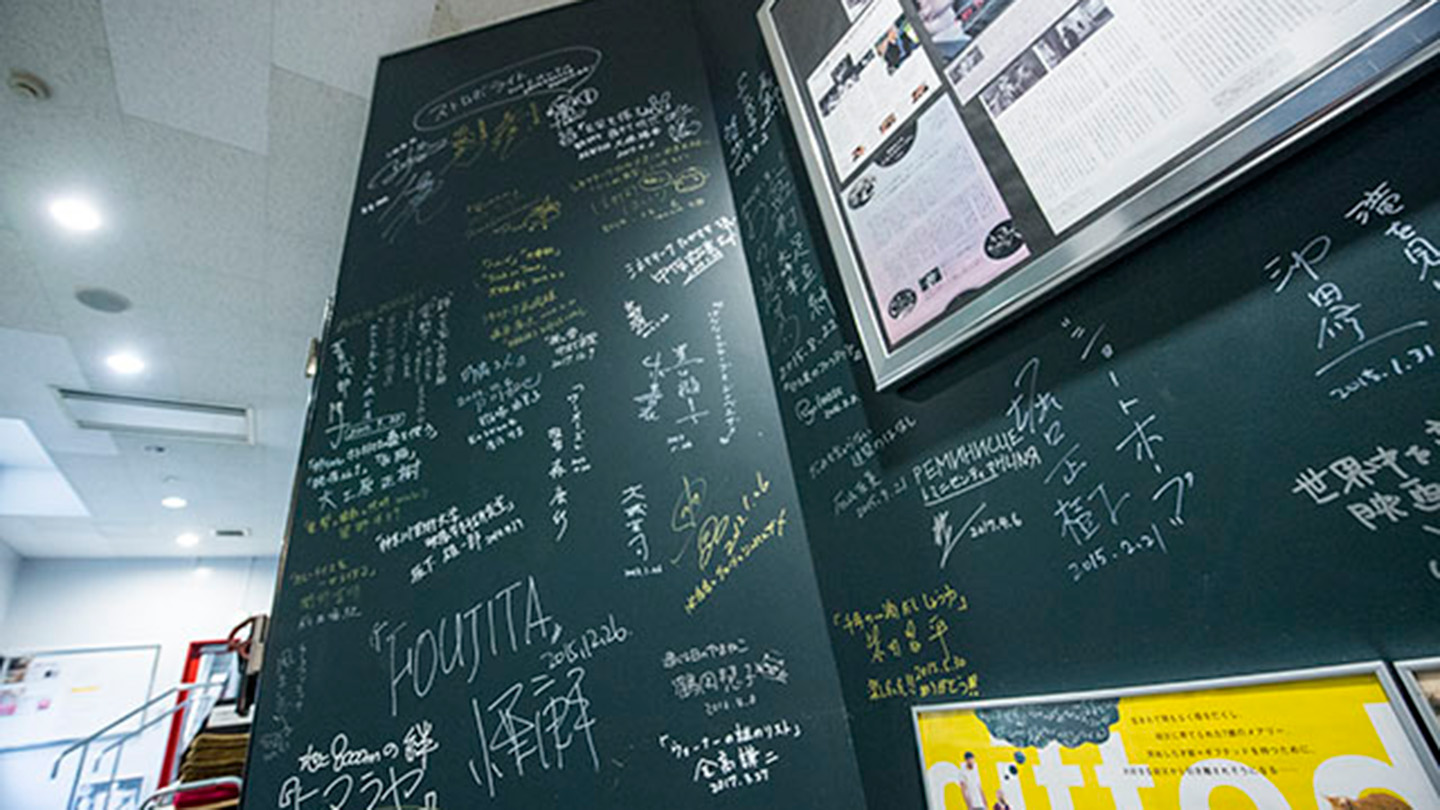

シネマテークたかさきのロビーの壁には、舞台挨拶に訪れた映画監督や俳優のサインがびっしりと書かれている(画像提供:たかさきコミュニティシネマ)

1913年に高崎市初の常設映画館として開館した「高崎電気館」。映画館としては2001年に閉館したが、2014年には高崎市地域活性化センターという形態で再開館した

高崎電気館の外観にある看板

─枝さんは全国各地いろんな映画館を見てきて、地方の映画館が存在し続けるために必要なことについて、どう思われますか?

枝

よく考えるんですけど、難しい時代ですよね。いまは地方に限らず、映画館が余暇の選択肢に入りづらくなっていますから。ゲームやマンガ、YouTube、Netflixなど、手軽に楽しめる選択肢がたくさんあるなかで、映画館を選択してもらうにはどうしたらいいのか、シネコンですら悩んでいると思います。

一方で、いまはリアルイベントが結構盛り上がっているじゃないですか。コロナ禍以降、人は「体験して共有すること」を求めているんだなと感じています。映画館もアングラ的な企画ではなくて、「映画って、こんなに面白い見方もあるんだ」と感じてもらえるような、ポジティブな視点で拓かれた取り組みができるといいのかなと。

たとえば、映画の上映中に観客が大声を出すことが認められた「応援上映」は、「同じ映画を共有して盛り上がりたい」という観客側の気持ちを汲み取った好例だと思います。映画館に足を運びたいと思ってもらえるようなきっかけや動線をつくることで、多くの人に映画館の魅力を知っていただきたいですよね。

「地域×映画文化」の可能性を広げるには? 体験が伴うアイデアを考える

志尾

私たちも近隣のお店とコラボして数々の手法を試してきましたが、いかんせん発信がうまくなくて……。たとえば、メキシコ映画の上映の際には、その映画に合わせたコース料理をつくってもらってセット販売するなど、おもしろいことも企画しているんですけどね。

枝

ラジオやポッドキャストをもっと活用するのはどうですか? 車社会の群馬県民にアプローチするなら、ラジオの発信はかなり有効かなと。

志尾

たしかに、なるほど。

枝

あとは、野外上映もいいと思います! 以前に山梨県白州の『夜空と交差する森の映画祭』というオールナイト野外上映に行ったとき、映画好きというよりも、フェスやイベントごとが好きそうな人もたくさん訪れていて。

ご当地のフードトラックが出店されていて、友だちとワイワイごはんを食べながら気軽に映画を観たんです。その気軽さが、ふだん大きなスクリーンで映画を観ない人たちに向けて、映画文化との出会いを生み出せそうないいアプローチだなと感じて。映画館や群馬県に足を運んでもらえるチャンスにつながると思います。

志尾

いいですね、野外上映。ぜひやってみたい。

枝

近い事例だと、ドライブインシアターもありですよね。以前、友人とドライブインシアターに行く道中で脱輪して、車が畑に突っ込んじゃったことがあって。大人4人で必死に車を持ち上げてぎりぎり上映に間に合ったんですが、服は汚れるし、到着前からぐったり疲れてるし、散々でした(笑)。

志尾

それは忘れられないね(笑)。

枝

そうなんです。そのとき観た映画の記憶は、道中も含めてすごく覚えていて。やっぱり体験が伴うと、映画鑑賞やその作品が好きになることって結構ありそうですよね。

最近の若者がレコードやフィルムカメラにハマるのもそうだけど、不便さゆえの記憶の残り方や愛着ってあると思います。だから、映画祭や野外上映も、わざわざ地方に行くほうが思い出に残りやすいのかもしれませんね。

─そういったアイデアも含めて、「地域×映画文化」の可能性はまだまだ広がりそうでワクワクしますね。今後、お二人で一緒にチャレンジしてみたいことなどはありますか?

志尾

実は2027年春に開催予定の『高崎映画祭』40周年に向けた企画として、枝さんに高崎市内でショートフィルムを撮っていただくことが決まっています。

枝

楽しみです。私が撮りたいのは、高崎市の山。距離は遠いけど、山に囲まれている街が高崎市の魅力のひとつだと感じていて。全面に広がる青々とした山脈の美しさこそが私の原風景なので、そこを起点に映像をつくりたいと思っています。

志尾

この企画は、3年計画で毎年1本、高崎市で映画監督に作品を撮っていただく想定です。今春に発表した第1弾は、高崎市出身の武井佑吏監督に撮っていただきました。来年の第2弾が枝さん、再来年が前橋市出身の兼重淳監督にお願いしています。

その3本をまとめてオムニバス映画にする予定です。この企画に限らず、今後も映画の魅力や可能性が広まるような挑戦を続けていきたいですし、その結果として地域の文化を紡いでいけたら嬉しいですね。

この記事の内容は2025年7月29日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 羽佐田瑶子

- 撮影

- 松木宏祐

- 編集

- 吉田真也(CINRA,Inc.)