みなさんは「模合(もあい)」という、沖縄独自の文化をご存じでしょうか?

沖縄では昔から、人と人とがつながり支え合う独特の風習があります。その代表的なものが、「模合」と呼ばれる仕組み。いまも地域に根づくこの文化には、現代の人が忘れがちな助け合いの精神が息づいています。

模合文化はどのようにして沖縄に根づき、長く受け継がれてきたのでしょうか? 今回は「模合」をテーマに、沖縄の地域社会における助け合いのかたちを探ります。

お話をうかがったのは、複数の模合を運営する伊禮海(いれい かい)さんと、第12代北谷町町長の渡久地政志(とぐち まさし)さん。お二人の話から見えてきたのは、時代に翻弄されながら築かれてきた沖縄ならではの歴史と、人と人とのつながりを何より大切にしてきた風土でした。

沖縄独自の模合文化とは? うちなんちゅが見た模合の意義

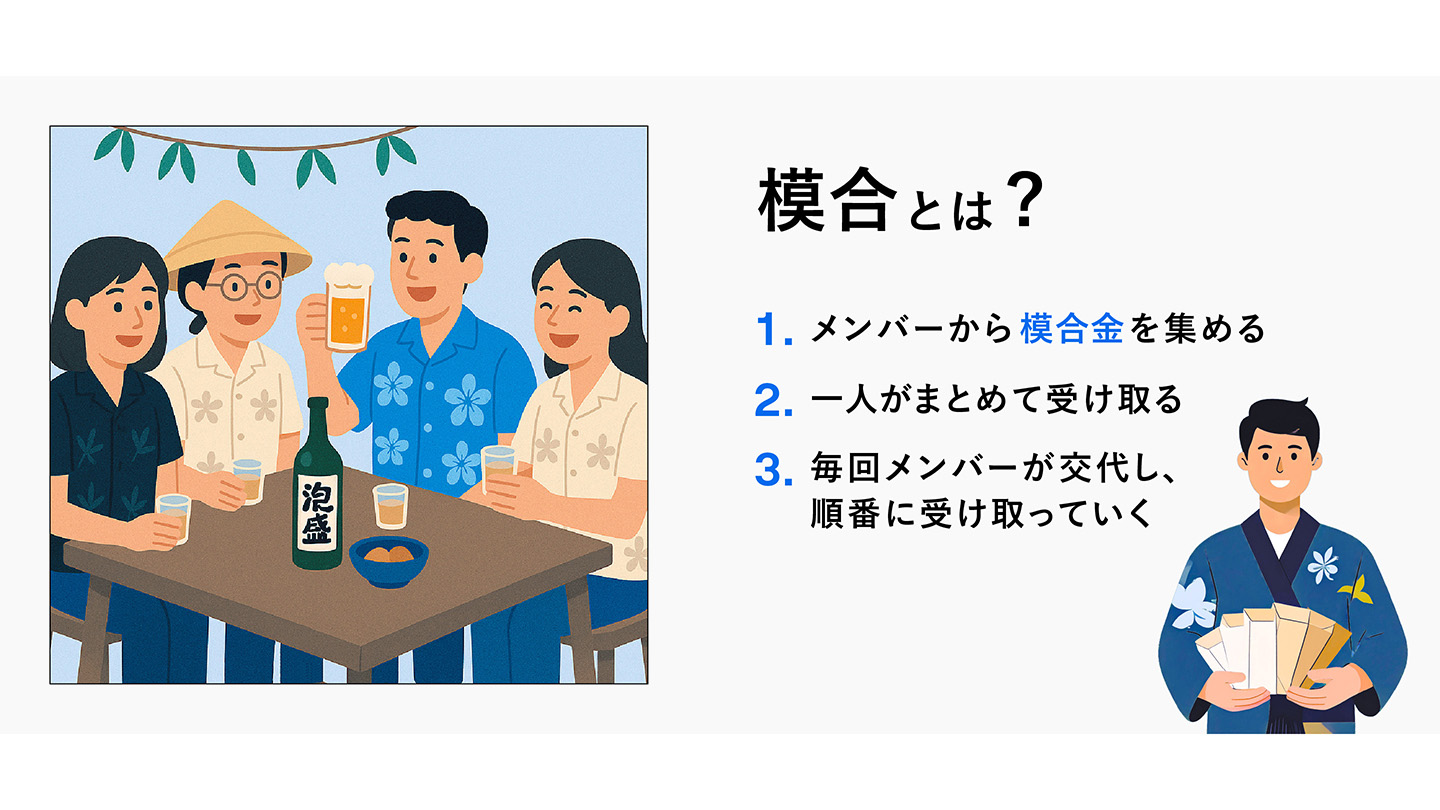

本土で育った人には、なかなか馴染みのない助け合いの風習「模合」。模合とは、具体的にどんな文化なのでしょうか?

その疑問を晴らすために、最初にお話をうかがったのは、地元で複数の模合に参加している伊禮さんです。沖縄市出身のうちなんちゅ(=沖縄出身の人を指す方言)である伊禮さんは、幼い頃から祖父母世代と密に交流し、昔からの考え方や独自の歴史にも深い理解を持っています。

うちなんちゅの伊禮海さん

今回は、海が美しい宜野湾トロピカルビーチで、伊禮さんから見た、現代の模合文化の役割や意義について、じっくりとお話を聞きました。

模合は自然の流れではじまる「助け合い」の仕組み

伊禮

模合とは、沖縄に昔からある「助け合い」の仕組みです。

模合では、決まった特定のメンバーが毎月、居酒屋などに集まって飲食を楽しみながら、飲み代とは別に一定の金額(5,000円、1万円など)をみんなで出し合います。

集まったお金は、毎回メンバーの誰か一人がまとめて受け取ります。受け取る人は順番に回っていくため、言ってみれば「大きな出費に向けて、地域でお金をコツコツ貯金する」ような仕組みです。

伊禮

また、順番にお金を受け取る以外にも、模合のメンバーにお祝いごとなどがあると、模合金の中からお祝い金を工面することもあります。

でも本当に大きいのは、お金のやりとり以上に、模合が仲間と顔を合わせるきっかけになっていることだと思います。模合があるからこそ、地域のつながりが自然と続いているのではないでしょうか。

伊禮さん

模合に参加しすぎると、模合金の支払いが多くなって「模合貧乏」になることもあるので注意が必要です(笑)。

—なるほど。沖縄では、模合はごく当たり前のように根づいている文化なんでしょうか?

伊禮

そうですね。沖縄に昔から根づいているので、夜出かけるときに「今日、模合だからさ〜」と言えば、家族も「ああ、模合ならしょうがないか〜」と送り出してくれるんですよね。形式としてはちゃんとした集まりなのですが、僕たちにとっては友人と飲めるチャンスです。

ただ沖縄では、みんなで集まってお酒を飲むのが好きな人が多いから、模合をいい口実に使って飲みに行っているだけなのかもしれません(笑)。

—伊禮さんは、どのような模合に参加しているのでしょうか?

伊禮

いくつかの模合に参加しているのですが、僕自身が運営しているのは中学校の同級生の模合です。成人した頃にこの模合をはじめたのですが、もう16年間続いています。

この模合は月に1度、第4土曜日に生まれ育った高原という地域で開いているので、毎月1回は高原に帰って実家に泊まっています。そのため、模合は友人だけでなく、家族が集まるきっかけにもなっているといえます。また、基本的に居酒屋に集まるのですが、なるべく友人や知り合いのお店を利用するように意識していますね。

伊禮さんが参加する、中学の同級生との模合の様子

—中学校の同級生との模合をはじめたきっかけは、何だったのでしょうか。

伊禮

特別なきっかけがあったわけではなく、中学校を卒業してからもよく集まっていた仲間たちと、20歳になったタイミングで「せっかく普段から集まっているし、これを模合にしようか」とはじめました。中高の同級生で模合をはじめることも多いのですが、だいたいこんな自然な流れで立ち上げられていると思います。

僕たちは小さい頃から、親が模合に参加しているのを見てきたので、自然に「大人になったら模合をやるものだ」と思っていました。子どもって、大人がやっていることに憧れるじゃないですか(笑)。だから、自然に模合を立ち上げる流れになりましたね。

模合が生まれた背景には、貧しかった沖縄の歴史がある

—模合は沖縄独特の文化ですが、なぜこの文化が定着したと思いますか?

伊禮

そもそも、模合のような「助け合いの文化」が沖縄に根づいた背景には、沖縄がたどってきた特有の歴史も関係しているのかもしれません。

さまざまな説があるようですが、僕が祖父母世代から聞いてきたのは、「模合は戦後にはじまった」という話です。

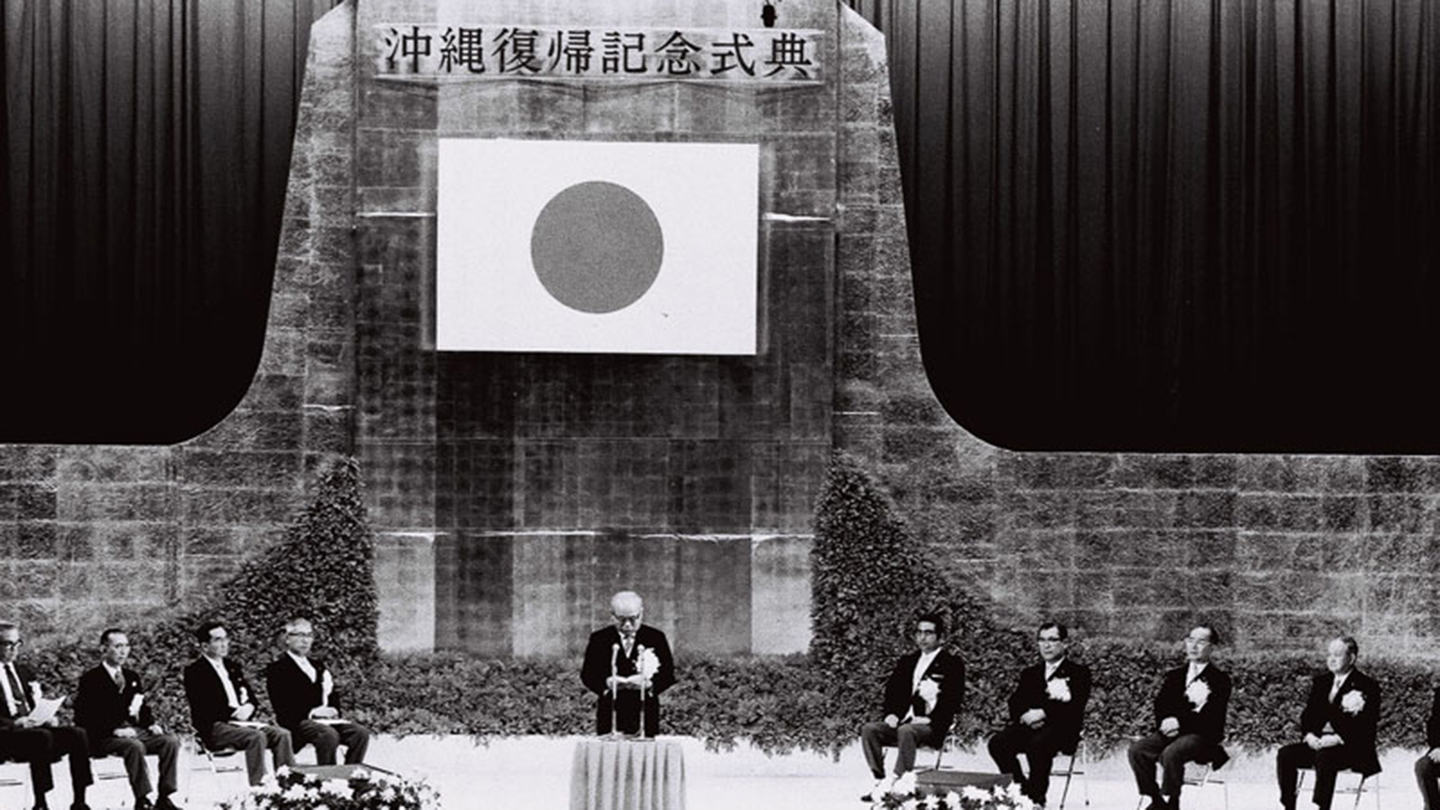

復帰の時、沖縄の県民所得は全国平均の58パーセントの水準でした。沖縄戦による社会経済基盤の破壊、アメリカの軍事優先政策によって社会資本の整備の遅れ、広大な基地による経済発展の阻害、離島県の地理的条件などが原因でした。

(沖縄県「沖縄の歴史と文化51」より引用)

沖縄県関係写真資料より、那覇市場の光景(沖縄県公文書館所蔵)

1972年、日本政府主催沖縄復帰記念式典にて、式辞を述べる屋良朝苗知事(沖縄県公文書館所蔵)

伊禮

第二次世界大戦後、沖縄はとても貧しかったんですよね。商売をはじめようにも融資は受けられなかったでしょうし、日々の生活にも苦労していた人が多かったはずです。

そんななかで、信頼できる仲間同士が少しずつお金を出し合って、必要なときに支え合う——。そうした助け合いの仕組みとして模合が生まれ、やがて文化として定着したと聞いています。

—なるほど。模合は、時代とともに、その役割も少しずつ変わってきたんでしょうか?

伊禮

そうですね。現在も、経済的な意味合いがないわけではありませんが、模合を続ける最大の意義は「集まるきっかけになる」ことだと思っています。模合は、お金のやり取り以上に、仲間が集まるための口実として機能しているんです。

月に1度模合があるおかげで、必ず地元に帰るし家族や同級生たちに会える。やっぱり、子どもの頃から一緒に成長した友達って特別な存在なんですよね。

何か困ったとき、最終的に頼れるのは地元の友達だと思いますし、僕も同級生に何かあれば助けたい。そういう「いざというときに支え合える関係性」を維持するためにも定期的に集まることは重要だと思いますし、集まる理由として模合があることは大きいなと思います。

伊禮さん

僕自身、いまは地元から少し離れた場所で暮らしているので、模合がなければ地元に帰る機会はほとんどなかったと思います。

—「集まる」ことに一番意味がある、と。

伊禮

いまは、インターネットを介してさまざまな人と簡単につながれますし、どこにいてもすぐに連絡できます。でも、実際に集まるからこそできる話もあるはずで。

「重い話は会って話すべき」ということではなく、集まるからこそ生まれるくだらない話や無駄話にこそ意味があると感じています。わざわざメッセージで送るほどでもないけど、会ってお酒を飲みながら「昨日あれ食べたらうまかった」なんて話したり。そういう他愛のないやり取りが楽しいです。

模合というのは、損得勘定や利害関係、あるいは効率などは度外視して、誰かとつながり続けるための仕組みなのだと思います。

模合を通じて、地域とともに生きていく

—模合を通じて、地元の友人や地域とのつながりを維持しているわけですね。

伊禮

そうですね。沖縄には、家族や地域の「横のつながり」を大事にする文化が根づいています。

たとえば、僕の実家はマンションの2階だったのですが、3階には叔母が住んでいて、まるで本当の母親のように僕を育ててくれました。僕も叔母のことを「まーみーちゃん」と呼んでいて。たぶん英語の「Mommy(お母さん)」から転じたものだと思うのですが、第二の母親的な存在だったんですよね。

伊禮さん

小さい頃から叔母だけではなく、親戚や地域の人たちにもとてもよくしてもらっていましたし、彼らに「育ててもらった」という感覚があります。

伊禮

横のつながりが強いのは沖縄の素晴らしい文化のひとつだと思います。しかし、現在はそういった風習も徐々に薄れてしまっている感覚がありますね。

琉球政府関係写真資料より、琉装人形の着物を作る女性ら(沖縄県公文書館所蔵)

—模合に参加する人も、だんだん減ってしまっているのでしょうか。

伊禮

僕の肌感覚ですが、親世代はおそらく80%くらいの人が何らかの模合に入っているのではないかと思います。ただ、僕のような30代であれば60%くらい、さらに20代になるともっと低くなっているような気がしますね。

これは沖縄に限ったことではありませんが、職場の飲み会が少なくなっていくように、従来的なコミュニケーションや人づき合いの方法が見直され、そのあり方が多様化しているということなのだろうと思います。

もちろん、それ自体は悪いことではないですし、人とのつき合い方に選択の余地はあってしかるべきです。でも、やっぱり家族や地元の友人、地域とのつながりは大事だと思いますし、それを維持するための模合も、かたちややり方は変わってもぜひ受け継いでいきたいと考えています。

—伊禮さんにとって、模合はどんな意味を持っていますか?

伊禮

僕にとって模合は、ただの集まりではなく、家族や地域との絆を実感できる大切な場です。親も模合を続けていますし、100歳近いおばあちゃんも、90歳前後で施設に入るまでは模合を続けていました。定期的におばあちゃんの友人たちが自宅にやってきて、花札をやっていたんですよね(笑)。

昔、その様子を見て「模合に終わりはないんだな」と感動した記憶があります。だから僕も一生、模合をやっていくのだろうと思っていますし、模合を通じて地域や友人とのつながりを大切にしていきたいと考えています。

取材後に、地元で人気の食堂「みはま食堂」にて

北谷町町長に聞く、沖縄に根づく「ゆいまーる」精神と模合文化のこれから

伊禮さんにお話をうかがった宜野湾トロピカルビーチを離れ、次に向かったのは北谷(ちゃたん)町役場!

北谷町の位置(画像出典:北谷日常)

北谷町のデポアイランドの様子(画像出典:北谷日常)

【北谷町の概要】

沖縄本島中部に位置する、人口約3万人(令和3年3月末時点 *¹)の町。嘉手納基地など複数の米軍基地が町土の多くを占めており、県内で3番目の基地占有率となっている。美浜アメリカンビレッジやデポアイランド、北谷公園サンセットビーチなど観光スポットも多く、県外からも多くの人が訪れる。

ここでお話をうかがうのは、第12代北谷町町長を務める渡久地政志さんです。北谷で生まれ育ち、地域のために働く渡久地さんは、現在どのように模合とつき合い、模合をどのように見ているのでしょうか。

第12代北谷町町長 渡久地政志さんと、北谷町のイメージキャラクター「ちーたん」

「ルールのアバウトさ」が長く続くコミュニティをつくる

—渡久地さんは、現在何らかの模合に入っていますか?

渡久地

1、2、3、4……合計8つの模合に入っていますね。

—8つもですか!?

渡久地

そうですね。中学校の同級生、高校の同級生、あとは趣味仲間との模合など、毎月最低8つは定期的な模合の集まりがあることになるので、結構予定が詰まっていますね(笑)。

—それぞれに模合の運営方法は違うのでしょうか。

渡久地

「定期的に集まり、お金を出し合う」という基本ルールは同じですが、少しずつやり方が違います。たとえば、毎月それぞれ出し合う模合金が5,000円の模合もあれば、1万円の模合もありますし、模合によってはジャー代(場代)という名目でお金を集めるものもあります。あとは、積立金を別途集める模合もあったりと、模合によってルールは違いますね。

—模合は会がスタートする時間も決まっているのですか?

渡久地

決まっているような、決まっていないような……。「19時から20時のあいだに人が集まりはじめる」みたいな感じですかね。いわゆる、うちなータイム(沖縄県民特有といわれる、ゆったりとした時間感覚)ですね(笑)。

事前に出欠を取る模合もありますが、私が参加している模合は出欠を取らないものが多く、誰が来るか来ないかわからない場合が多いんです。あとは毎月のこととはいえ、なかには忘れている人もいますね。

—厳密なルールがあるわけではないのですね。

渡久地

そうですね。やっぱり強制力が強すぎると、続けにくくなってしまうと思うんです。

大人になればいろんな事情がありますし、なかには毎月の支払いが厳しくなる人もいます。そういうときは、メンバー間の話し合いの末に目をつぶったり、「しばらく模合金の支払いをおやすみしたら?」と提案をしたりすることもあります。

ただ、お金が払えないから、模合を抜けなければならない、というわけではないんです。暗黙のルールや、最低限の決め事はあるものの、基本的には信頼関係をベースにしたゆるい集まりが模合です。

ただ、何の相談もなくお金をまったく払わない人は強制退会になってしまいますし、時折トラブルが起きることもないわけではありません。

北谷町の銘酒「北谷長老」

島だからこそ、「ゆいまーる」精神で助け合う

—沖縄に模合という文化が根づいた理由について、渡久地さんはどう考えますか?

渡久地

最も大きいのはやはり戦後、貧しい時期を過ごしたということでしょう。

それに加え、沖縄が島であるという地理的な条件も関係しているように思います。たとえば仕事で県外に行くとか、子どもが部活で九州大会や全国大会に出るとか、県を出るだけでもそれなりの出費になるじゃないですか。そういった経済的な負担を、みんなで支え合うための仕組みとして、模合があるのではないかとも考えています。

また、沖縄には「ゆいまーる(相互扶助、助け合い)」という言葉があるように、昔から人と人とが助け合いながら暮らす文化が根づいています。模合も、そうした助け合いの精神を体現するひとつでもあると感じています。

—渡久地さんは模合の意義を、どのように感じていますか。

渡久地

一番大きいのは、つながりを維持するための「場」や「コミュニティ」をつくる口実になることだと思います。

いいことも悪いことも、気心の知れた仲間になら自然と話せるものじゃないですか。模合があることで、定期的にそういう時間と「場」を確保できるわけですよね。それって、とても大きいことだなと感じています。

あとは、模合は単に集まるだけではなく、「つながりを持ち続けるための仕組み」にもなっていると思います。たとえば、就職や結婚で県外に出ても、模合は続ける人もいるんです。毎月の模合金は振り込めばいいし、受け取る番になれば振り込んでもらえばいい。

集まり自体にはなかなか参加できないかもしれませんが、模合があることによって、物理的には離れていても、地元の仲間とのつながりやコミュニティを維持することができるんです。

—模合は、生まれ育った土地やそこで出会った人たちとのつながりを維持するための「場」を提供している、と。

渡久地

そうですね。それに模合を続けていれば地元に帰ってくる理由にもなります。

また、模合は開催するタイミングやお店を固定する場合が多いんです。ふつうは、同窓会・結婚式くらいしか集まる機会がないじゃないですか。でも模合では、「毎月第2土曜、居酒屋○○で」という感じで、開催の場やタイミングが決まっているんです。

だから、帰省した際、誰と約束をしていなくても、第2土曜日にその居酒屋に行けば、地元の仲間がいるんですよね。そういった場やタイミングが固定されているということが、地元とのつながりを維持するうえで、とても重要だと思います。

それに、模合のメンバーではない人が飲み会に来てはいけないというルールはありません。県外に出るときに抜けてしまっていたとしても、誰かに模合をやっている場所さえ聞けば、一度にたくさんの仲間に会うことができるわけです。

そのかたちを変えながら、模合は続いていく

—北谷町として、地域住民同士のつながりを維持するために力を入れていることはありますか?

渡久地

町としては、自治会活動の推進をおこなっています。

以前90%を超えていた自治会加入率は、現在50%を切っており、県内の市町村のなかでも低い水準になってしまっています。そのため、あらためて公民館を中心とした自治会の仕組みをしっかりと整備し、補助金などを出すことをとおして、各地域コミュニティの活動とコミュニティ内のつながりを活性化したいと考えています。

北谷町の餅つき会の様子

北谷町のこいのぼり祭りの様子

—模合の文化は、今後どのように地域で受け継がれていくと考えますか。

渡久地

模合のかたちは少しずつ変わってきているようで、北谷町役場の若手職員たちも、たくさんの人が何らかの模合に参加していますが、夜に飲みに行くわけではなく、ランチで集まっている模合もあると聞きました。なかには定期的に集まるわけではなく、積立金だけを集めて、それをみんなで行く旅行の資金にあてている模合もあるようです。

もともと、「経済的に支え合うこと」を目的に始まった模合ですが、現在はみんなで集まる場を維持するためのシステムにも変化しています。そんなふうに、次の世代が少しずつ目的やそのスタイルを自分たちなりにアレンジしながら、受け継いでいってくれるのではないでしょうか。

沖縄に根づく「ゆいまーる」の精神は消えません。だから、それがどのようなかたちであれ、模合は続いていくのだろうと思っています。

仲間や地域との「絆」を守るために

沖縄では第二次世界大戦後、さまざまなものが奪われ、人々は貧困にあえいできました。そうした貧しい時代を過ごすなかで、人々が自らの手で、自らの生活を守るために生み出したのが「ゆいまーる」の文化であり、その一部としての模合だったのかもしれません。

沖縄の人々が「暮らし」を守るためにはじめた模合は、現在では、仲間や地域との「絆」を守るためのものとして機能しています。

集まること、場をつくり続けること、お互いのためにお金を出し合うこと……模合には、失われつつある人と人とのあたたかなつながりや助け合い文化を取り戻すためのヒントが隠されているのではないでしょうか。

*1 北谷町「北谷町の紹介」

この記事の内容は2025年7月17日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 鷲尾諒太郎

- 撮影

- 作本奈寧子

- 編集

- 牧之瀬裕加(CINRA,Inc.)