Theme考える

『青森ねぶた祭』に注ぐ、とぎれぬ情熱。ねぶた師・北村春一が描く伝統と継承の未来

- 公開日

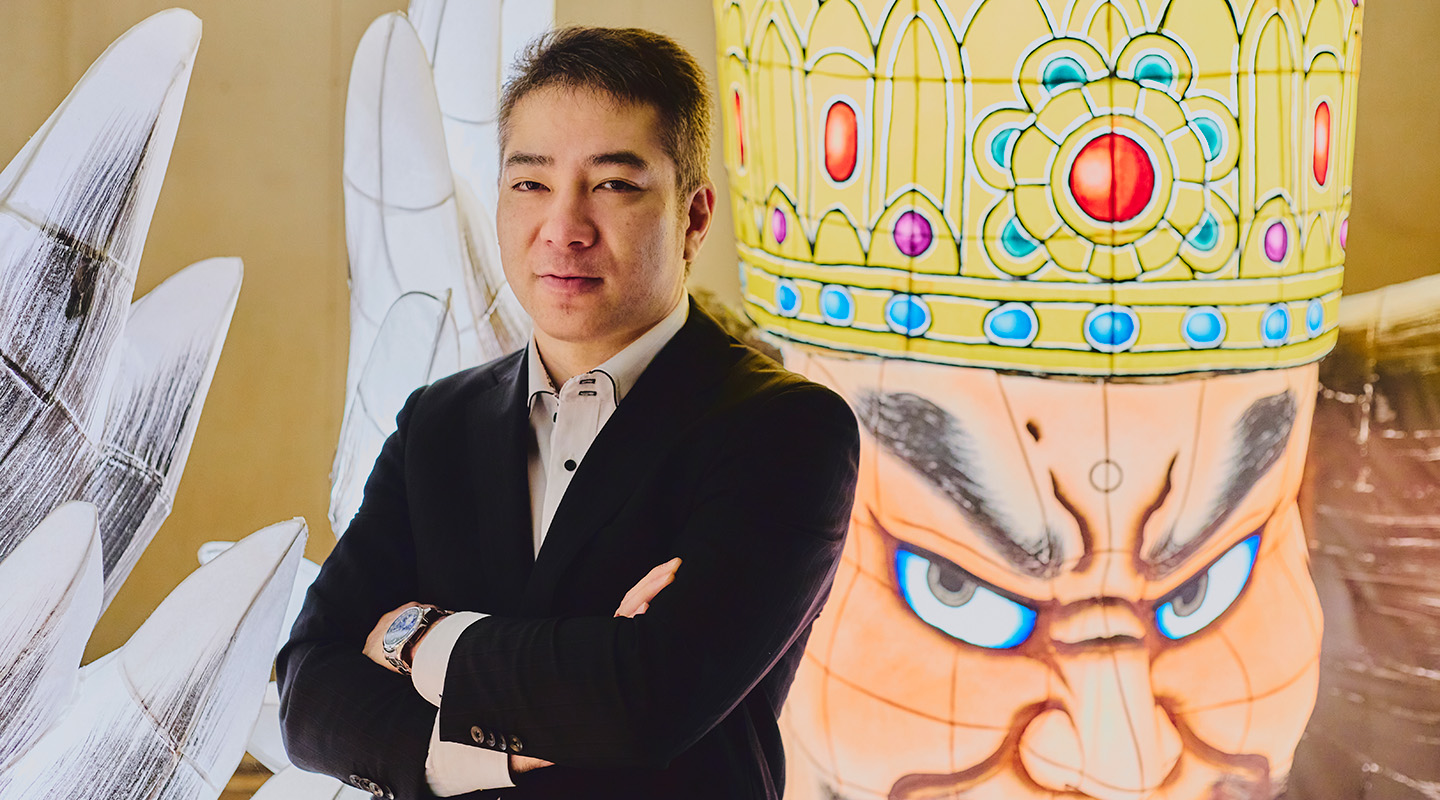

東北三大祭りのひとつ『青森ねぶた祭(以下、ねぶた祭)』。毎年8月に青森市で開催され、国内外から多くの観光客が訪れます。人々を魅了する迫力ある光の造形物を制作するのは、技術、伝統を継承してきた「ねぶた師」たち。そのなかのひとり、北村春一さんは地元青森で伝統文化の担い手として、特別な想いでねぶたを制作しています。

伝統文化を守りつつ、挑戦を続けるその原動力とは?

自身の歩みと、伝統あるねぶた制作への想いや継承、そして青森という地域とのつながりについて語ってもらいました。

人生の選択肢にはなかった「ねぶた師」への道。地元を離れて気づいた想い

―北村さんは、ねぶた師・北村蓮明さんの長男として青森で生まれました。北村さんにとってねぶたはどんな存在だったのでしょうか?

北村

『ねぶた祭』には毎年参加したり見たりしていました。父は制作の時期が近づくと、自宅の一室でねぶたをつくりはじめるので、針金でこしらえた手足などのパーツが部屋いっぱいになるんです。ねぶたが生活のなかに溶け込みすぎていたため、特別なものとして意識したことがありませんでした。

もちろん、完成したねぶたを見て「すごい」と思うことは子どもながらにありましたが、そのくらいの記憶です。子どもの頃は、ねぶたの紙貼り*¹を手伝うとおこづかいがもらえたので、それを目当てで手伝っていたくらいです(笑)。

*1 ねぶたの骨組みである針金に、和紙を貼っていく作業

ねぶた師として伝統を守りながら、ねぶたの新しい可能性も探っている北村春一さん

北村

ですから、私は25歳になるまでねぶた師になりたいと思ったことがなかったんです。私が小さい頃は、まだねぶただけでは食べていけない時代でしたし、兼業で左官職人の仕事もしていた父の姿を見ていて、大変だなと思っていました。父親からも、ねぶた師を継いでほしいと言われたこともありませんでしたね。

―そこから、どんなきっかけでねぶた師になろうと考えるようになったのかが気になります。

北村

20代前半は紳士服量販店で接客業をしていました。そのうち3年は東京でも働いていて。特にファッションに興味があったとか、やりたいことがあったわけでもありません。

そんな日々を過ごしていたんですが、人生で一度だけ『ねぶた祭』を見なかった年がありました。東京にいた頃も、毎年必ず『ねぶた祭』を見るために帰省していたのですが、2005年だけは見なかったんです。言葉ではうまく表現ができませんが、後悔と罪悪感に襲われました。

北村

翌年、たまたまとおりがかった駅の構内に、『ねぶた祭』の観光用ポスターが貼られていたんです。そこには、自分が見ることができなかった年に、父が賞を取ったねぶたの写真が使われていました。父の仕事のすごさを知ると同時に、自分にとってねぶたが特別なものだったということに気づきました。

―その頃から少しずつねぶたへの想いが湧き上がってきたのですね。

北村

そうですね。そんな気持ちで過ごすなか、会社の研修で「10年後のビジョン」を発表する機会がありました。そこでとっさに出た言葉が「地元青森に戻って何かしら貢献できるような仕事がしたい」でした。ほかの人たちは「店長になりたい」と発表するなかで、10年後自分だけがこの会社には残っていないと発言したわけですから、自分でもよく言ったなと思います。

青森から遠く離れた東京で、父のねぶたを見て何だか誇らしい気持ちになったんですよね。幼い頃から当たり前のように触れてきたねぶたへの誇りや、地元への想いが自分のなかに眠っていることに気づいたというか。父のように、生まれ育った青森に貢献できるような仕事がしたいと考えるようになっていたんだと思います。

また、こんなに素晴らしい技術なのに父に弟子がいないというのはもったいない、寂しいと思ったことがあります。そういう気持ちも相まって、ねぶた師の世界に入る覚悟ができましたし、誰かが受け継いでいかなければという気持ちも芽生えました。

父に告げた「ねぶたをつくりたい」。はじめて芽生えた、伝統文化を守る決意

―それからすぐにねぶた師をめざしたのでしょうか?

北村

いえ、そこから1年くらいはいろいろ悩んだ期間がありました。しかし、時間が経つにつれて、父の「ねぶた師」という仕事をますます誇りに感じるようになったんです。私自身も、ねぶた師として地元に貢献していくんだという覚悟が生まれました。

―実際にお父さまにはどのように想いを打ち明けたのでしょうか?

北村

父はよく晩酌しながらテレビを見るので、そのときに「実は会社を辞めようと思っている」と切り出しました。

普通は、自分の父親に緊張することってあまりないじゃないですか。でも、これまでねぶたについて父と語り合ったことがそんなになかったこともあり、「弟子入りを断られたらどうしよう」という不安もありました。いま思い返しても、人生で一番緊張した瞬間です。

すると父は、食器棚からグラスを用意して、「いい酒飲まねば、いいねぶたつくれねえぞ」と一言だけ。そのとき、母は台所で泣いていました。あまり多くを語らない父ですが、たぶん父なりの承諾だったんだと思います。

取材した現場には、父・北村蓮明氏が制作しているねぶたも(右)

―とてもいい話ですね。その頃からねぶた師としてスタートしたということですね。

北村

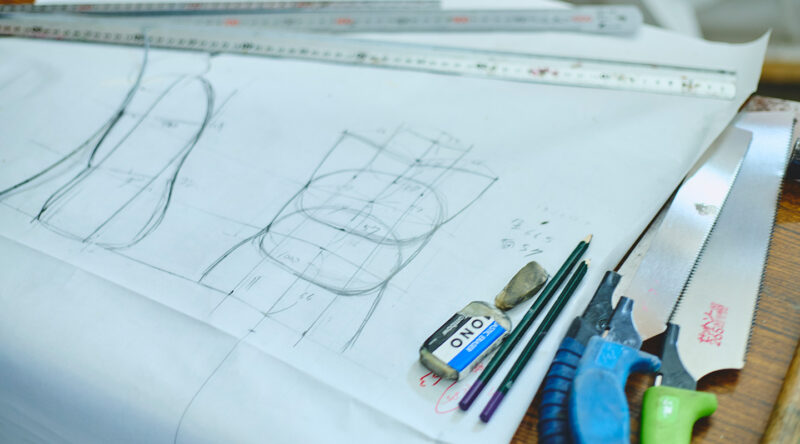

26歳で弟子入りしたあとは、本格的に仕事として父のねぶた制作を手伝うようになりました。1年目は下絵を描く練習からはじめました。ねぶた制作には下絵、骨組み制作、紙貼り、色付けなど、さまざまな工程があります。構想から含めると、約1年かけて1つの作品をつくり上げていくんです。

そうやって本気で父の仕事に携わるようになり、ねぶたを見る世界が変わりました。小さい頃からねぶたに触れてきたけれど、そこは本当に入口だったというか。一から細かいパーツを制作していくことで、ねぶたは奥が深いものだと知りました。また、地域の人が喜ぶ姿や盛り上がる様子を肌で感じ、ねぶたを通じた地域の絆というものを実感しました。だからこそ、その伝統文化を守っていくことは、青森の未来を守ることでもあると思ったんです。

日本画の絵の具を使って描かれるねぶたの下絵。作品は、2018年NTTグループ制作のねぶた『西王母の祝福』(画像提供:NTT東日本青森支店)

―そこからどのくらいで独り立ちしたのでしょうか?

北村

ねぶた師の世界に入って、4年後には個人ではじめて大型ねぶたをつくるようになりました。通常は10年かかるといわれていて、実力があってもチャンスがないとデビューできないのがねぶた師の世界ですから、とても恵まれていたなと思います。

―どのようにデビューが決まったのでしょうか?

北村

父は遅咲きのねぶた師で。2000年代後半に、父のねぶたが知事賞と最高賞にあたるねぶた大賞を続けて受賞し、制作の依頼が増えていったんです。ねぶたは何十人もの人がかかわって1つの作品を一からつくりあげるもの。たくさんの依頼を一気に受けるのは難しく、心苦しい思いでお断りすることもありました。

そのなかに、「若手のねぶた師を育てたい」というNTT東日本さんからの依頼がありました。ほかに弟子がいなかったのもありますが、父から「じゃあ、これはお前の番だ」となったのがデビューの経緯です。

震災を乗り越え見えた、地域の絆。「ねぶたはつくり手だけでは完成しない」

―ねぶた師としてデビューしたときの状況、お気持ちを教えてください。

北村

はじめて大型のねぶた制作を任された2011年は、東日本大震災があった年です。『ねぶた祭』の開催そのものができるかできないか、という時期もあったのですが、電力供給も不安定ななか無我夢中でつくり続けました。

結果、その年『ねぶた祭』は無事に行われ、完成したねぶたは自分としても納得のいく作品となり、「お父さんがつくったのかと思った」と地元の人から言われたこともありました。悔しい反面、同時に最高の褒め言葉でもあり、うれしかったです。制作中は苦しみやつらさのほうが大きかったけれど、やっていてよかったと思いました。

―ねぶた師として活動を続けているなかで、あらためて北村さんにとってねぶたとは何でしょうか?

北村

ねぶた制作は、子育てのようなものなんです。一からつくりあげて、形になって、台に上げて化粧廻しをつけて⋯⋯自分が育てあげた子どものような感じです。

電気工事から紙貼り、ろう付けまで多くの人がかかわり、専属スタッフのほかに、40人くらいのボランティアスタッフが毎日出入りしています。年齢もさまざまで、いろいろな人の手で1つの作品を生み出していきます。ひとりでは絶対につくれない芸術作品ですね。また、ねぶたの運行では囃子(はやし)に合わせて跳人(はねと)が踊り、祭りを盛り上げます。沿道から見ている観客からは「今年もありがとう」と言ってくれる人もいます。ねぶたとは、つくる人と見る人が一緒になって完成する文化だと思います。

ねぶたは、数百年以上続いてきた青森の伝統文化です。先人たちの工夫や、想いの積み重ねのうえに成り立っているものだということを心に、制作に携わる以上、責任の重さは常に感じています。青森を代表する文化の一端を担うという意味でも、「受け継がれてきたものに恥じないものをつくらねば」という意識は常に持ち続けています。

─青森にとって、ねぶたはどんな存在だと思いますか?

北村

青森の魂、ソウルだと思います。青森は夏が短く冬が長い。厳しい寒さを越えた土地だからこそ、祭りの一瞬にかけるエネルギーがすごいですし、ほかの祭りにはない力を感じますね。

知事賞・優秀制作者賞を受賞した、2018年制作のNTTグループねぶた『西王母の祝福』(画像提供:NTT東日本青森支店)

次世代への文化継承、『ねぶた祭』の未来と挑戦

北村

ねぶたの技法には、祭りという枠にとどまらない、灯る立体造形としてさまざまな分野との融合が期待できると思っています。最近は美術や照明、店のインテリアなど、全国から依頼があり、先日は青森から遠く離れた沖縄の居酒屋さんから、店内装飾の仕事をいただきました。

アートや空間演出としてのねぶたは、海外に向けてPRするチャンスでもあると考えています。今年から地域活性化の一環として、ねぶた面(ねぶたの顔部分)の貸し出しや展示を積極的に行っています。青森にある飲食店に行ったときに、ねぶたがあれば面白いし話題にもなるでしょう。青森の人はもちろん、県外や海外から来た人にねぶたの魅力を伝えられると思っています。

2024年のアート展で「波」をテーマに制作した作品。この年に発生した能登半島地震をみんなで乗り越えていこう、という意味が込められ、馬の群れが駆け抜けるような造形に(画像提供:北村春一さん)

色彩・造形を実物さながらに鑑賞することができるねぶたの3Dデータ。画像は2024年に北村春一さんが手がけたNTTグループねぶた「達谷窟(たっこくのいわや)伝説」(3Dデータの制作:NTT東日本グループ)

―ねぶたの魅力、伝統を次世代にもつないでいくという点で、北村さんのなかでどのような想いがあるのかお聞かせください。

北村

まだ“ねぶた師の卵”、まではいきませんが、私のねぶた小屋には5人の高校生が出入りしています。地元の方や観光客向けに、制作小屋でねぶたの紙貼り体験を行っているのですが、それがきっかけで彼らはねぶた小屋に来るようになって。とにかくねぶたが好きで、ここがコミュニティの場にもなっているようです。

北村さんのねぶた小屋には、高校生の姿も。学業の合間を縫って、ねぶた制作に携わっている(画像提供:北村春一さん)

北村

放課後の部活感覚で、ねぶた制作にかかわるようになって、完成したときの達成感や点灯したときの感動などを、仲間たちと分かち合えるいい環境になっていると思います。先日、高校生たちにねぶたの下絵を描かせてみました。みんな思い思いに描いて、完成したときはすごく喜んでいましたね。そういう光景を見ると、若い人たちを応援したくなります。

そうやって地元のものに触れたり、人とかかわったりする経験が、きっと郷土愛や誇りにつながるんじゃないかと思います。こういうコミュニティの場が、若い人たちと伝統文化をつないでいく、地域の絆を育む存在になれたらいいですね。

現在、北村さんは「幼い頃からねぶた師を夢見ていた」と語る一番弟子である板垣大地さん(右)とともに、ねぶた制作を続けている

―ねぶた師の後継者を育てていくためには、何が必要だと考えていますか?

北村

ねぶたに携わる間口を広げて、もっと敷居を下げることが大事だと思います。若者は、「ねぶた師になるには、現役のねぶた師に弟子入りして修業しなければならない」といったイメージも強いかもしれません。ですが、現代において、そこまで覚悟を持ってやりたいという若者は、そんなに多くないでしょう。だからこそ「もっと間口を広くしていかなければ」と考えています。先ほどの高校生のように、ねぶたの紙貼り体験が、ねぶたにかかわる玄関口になるかもしれない。敷居を下げてそのきっかけづくりをしたいですし、何より地元の人たちに体験してほしいですね。

―最後に、日本各地の「日本の伝統文化」を守っている人たちへ伝えたいメッセージをお願いします。

北村

伝統文化は単に「昔のもの」「古いもの」ではありません。人々の心の動きや暮らしから生まれ、受け継がれてきたものです。文化を守るということは、途絶えさせず、続けていくことが大事。そして、ひとりでも多くの人や次世代に伝えていくことが重要だと思います。

伝統文化の継承といっても、環境も生活も昔とは異なり、やり方も変化しています。後継者を育てるということは、「技術を伝えること」以上に、文化の「価値を伝えること」だと考えています。そのためには文化に触れてもらう機会を増やし、若い世代が「やってよかった」「楽しい」と思える環境づくりが大事だと感じています。私もそのひとりとして、これからも挑戦を続けていきたいですね。

この記事の内容は2025年7月1日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 工藤健

- 写真

- 上村窓

- 編集

- 篠崎奈津子(CINRA, Inc.)