「万博は時代を映す鏡である」──。

1851年のロンドン万博からはじまり、1970年にはアジアではじめて大阪で開催された万国博覧会(以下、万博)。そして2025年、ふたたび大阪・関西が舞台となりました。

万博はそもそもどんな目的で開かれ、社会にどのような影響を及ぼしてきたのでしょうか。今回は、大阪国際大学の准教授で万博史を研究する五月女賢司さんに、万博の歴史や役割をはじめ、私たちの暮らしや地域社会にもたらす効果などについて教えてもらいます。そして、五月女さんが思う、今回の『大阪・関西万博』の特徴と見どころとは?

そもそも「万博」とは?歴史や時代背景から紐解く

―万博は世界的なイベントですが、そもそもどういう場だととらえるとよいのでしょうか?

五月女

私は万博を「立地型のマスメディア」だと考えています。情報を広く社会に届ける手段としてテレビや新聞などがありますが、万博はその発信方法が「展示」なのです。空間やモノを通じて、言葉ではなく体験として情報が伝わっていく。だから、ただ「見る」だけでなく、展示に「触れることで考える」場でもあります。

博物館もそうですが、展示には「人が直接語らずして伝える力」があります。国立民族学博物館(大阪・吹田市)の初代館長・梅棹忠夫さんも「博物館は大衆的情報伝達の場」と語っています。万博もまた、社会に問いを投げかける「巨大なメディア」としての側面を持っているのです。

大阪国際大学准教授 五月女賢司さん

―その万博がどのように進化してきたのか、歴史的な背景を教えていただけますか?

五月女

私は万博の歴史を大きく「近代博覧会」と「現代博覧会」にわけてとらえています。1851年のロンドン万博を起点として、1958年のブリュッセル万博までを近代博覧会、それ以降を現代博覧会と位置づけています。

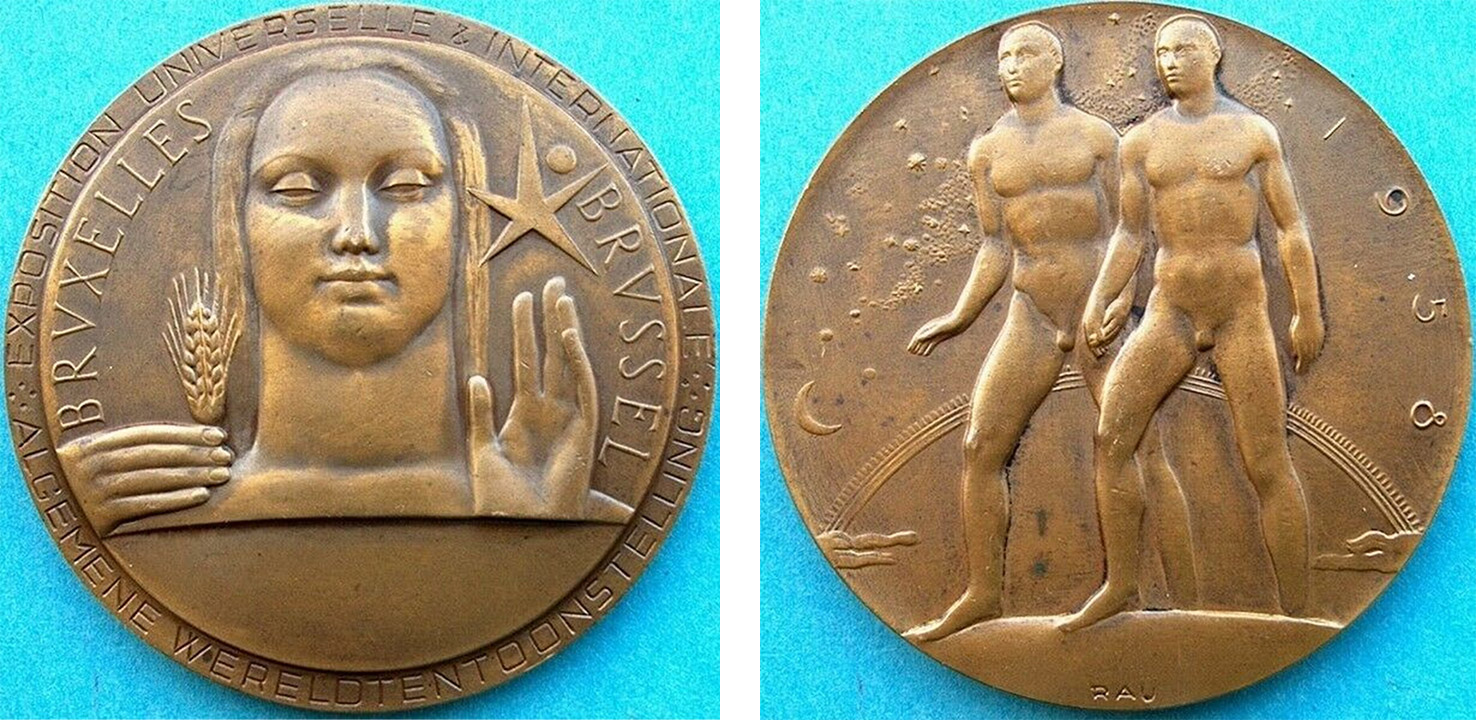

近代博覧会の時代には、科学技術の振興や国家間競争が強く打ち出されていました。出品者には賞を授与する、オリンピックのメダルのもとになった褒賞制度もありましたね。その一方で、人権への配慮が欠けた「人間展示」のような事例もあり、これは博覧会が西欧中心の価値観で構成されていた時代背景を反映しています。

1958年開催、ブリュッセル万博の褒章メダル(画像提供:五月女賢司さん)

「万博」の転機。1958年のブリュッセル万博と1970年の大阪万博がもたらしたもの

―1958年のブリュッセル万博が、その後の万博のあり方を考える転機となったのですね。

五月女

はい。この万博では、ベルギーの植民地だったコンゴの人々を連れてきて、村を再現し、その様子を来場者が柵越しに見学するという人間展示が行われました。当然、批判が起こり、会期途中で中止されたのです。

植民地の独立運動の機運がちょうど高まっていた時期で、万博もそうした時代の転換点に立たされていたなか、この事件は象徴的でした。加えて、褒賞制度*¹に基づくメダル授与による短期的な科学技術礼賛から、より上位概念としての「人類」や「地球のあり方」を考える場へと変化していきました。ブリュッセル万博は、それまでの「見せる万博」から「ともに考える万博」、つまりテーマを重要視する現代博覧会へと変わる出発点となったと考えています。

*1 1958年を最後に終了していた褒賞制度は、2005年の愛・地球博(愛知万博)で形を変え、「自然の叡智賞」として復活

―その流れを受け継いで開催された1970年の大阪万博は、日本にとってどのような意味を持っていたのでしょうか?

五月女

1970年の大阪万博は、日本にとって戦後の復興と経済成長を世界に示す場として構想されました。また、「明治100年事業」を記念する国家的な動きの一環として準備されるなど、歴史の節目と重なる重要な位置づけにもなっています。

1964年の東京オリンピックが都市の姿を大きく変えたように、大阪万博もまた、社会や都市のあり方を前進させる契機となりました。その後の都市整備やまちづくりへの影響も含めて、「半年だけのイベント」にとどまらない意味を持っていたのです。

―そうした街へのインパクトがある一方で、万博の開催について異論を唱える方の声も耳にします。先生はこうした意見をどのようにとらえていますか?

五月女

そうですね、たしかに万博に対しては、開催のあり方や意義に疑問の声が上がることもあります。しかし、そうした多様な意見が交わされること自体、社会が健全である証でもあり、むしろ歴史を見れば、万博とは常に賛否を抱えながら、その時代の価値観を映し出してきたものでもあります。対話を通じて未来を考える場という万博のあり方は、いまも変わらず大切にされるべきだと考えます。

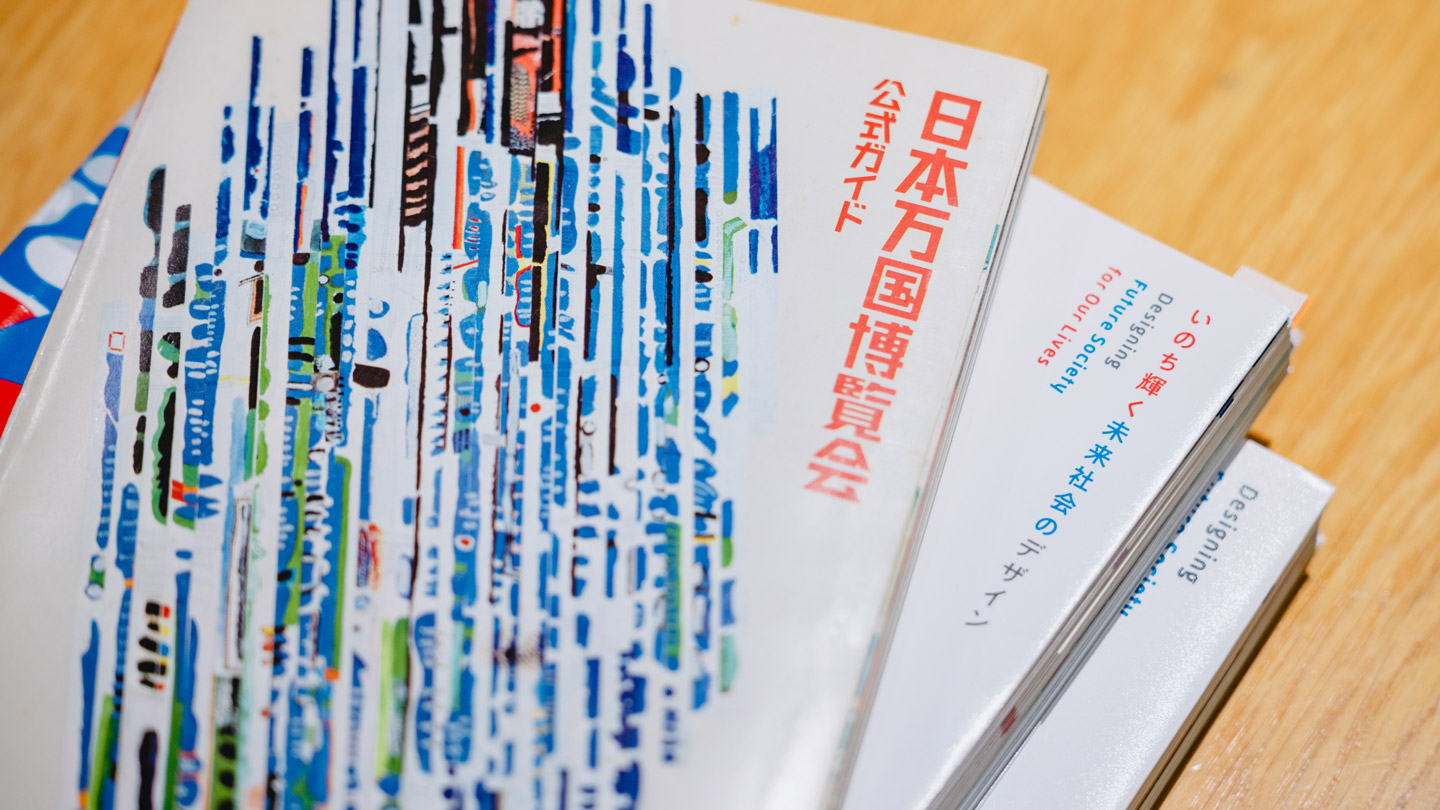

五月女さんが所有する1970年開催の大阪万博公式ガイド。価格は300円

2025年開催、『大阪・関西万博』の公式ガイド。価格は税込3,080円。さまざまな要因があるなかでも、10倍の価格に驚き

2025年『大阪・関西万博』で経済や生活は変わる?キャッシュレス化とグローバル化促進の可能性

―1970年に開催された大阪万博では、私たちの暮らしにどのような変化があったのでしょうか?

五月女

まず大きかったのは、インフラ整備です。たとえば、現在も大阪の主要な幹線道路でもある中央環状線や、モノレールの建設、地下鉄延伸などが進みました。

万博会場に近い千里ニュータウンでは、鉄道や道路網とあわせて住宅地としての整備が進み、「便利な街」の象徴的な例となりました。こうした動きは、建設産業だけでなく観光や流通など広い分野に波及効果があり、経済全体を押し上げたのです。

また、「はじめて何かを体験した」という人がとても多かったですね。はじめてファストフードを食べた、動く歩道に乗ったなどの出来事が、万博に訪れた人のその後の進路選択や生き方を変えたきっかけになったという話をよく聞きます。万博は、人生の方向を変えるような「出会い」がある場所ともいえますね。

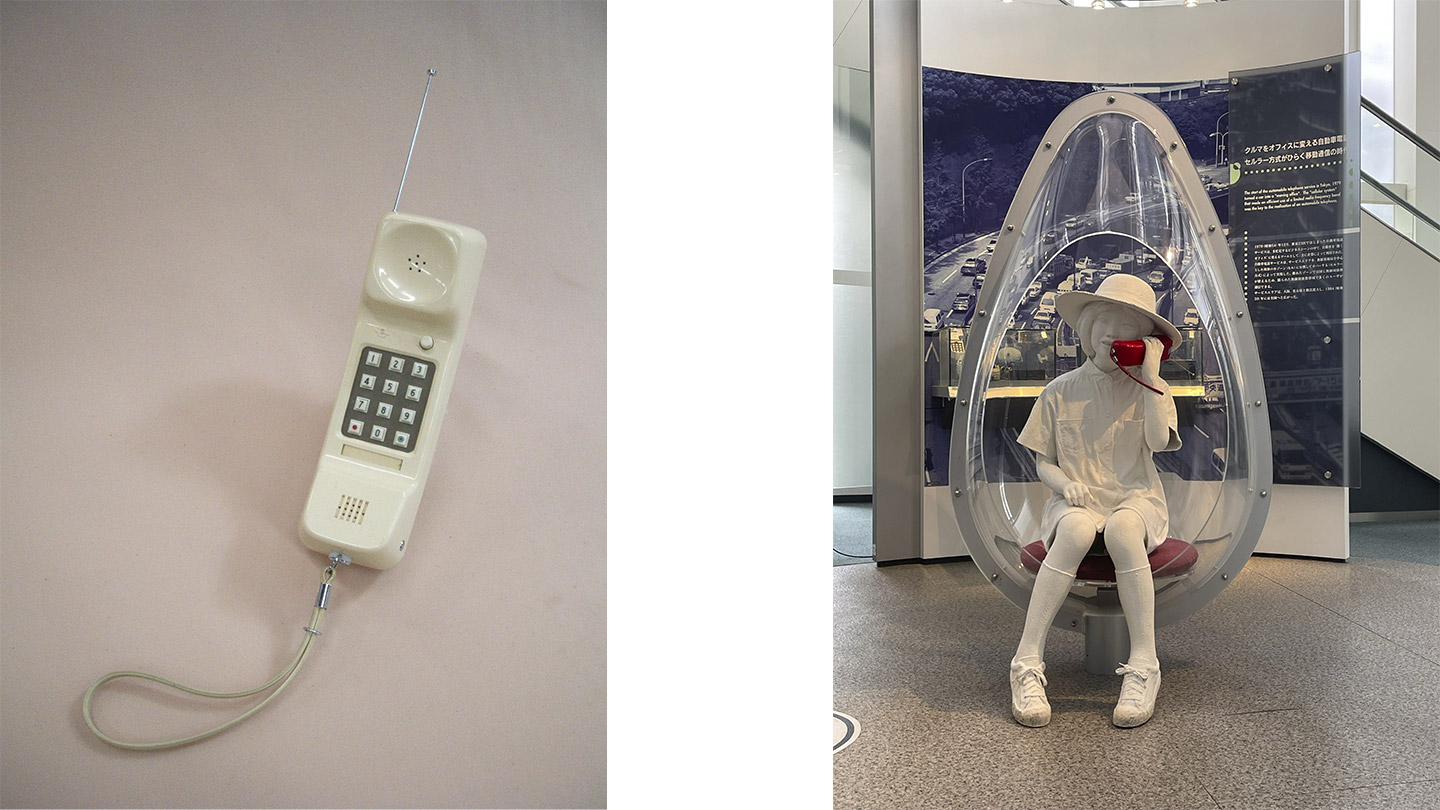

1970年に開催された、大阪万博公式ガイドの「電気通信館」ページ

「電気通信館」では、当時「夢の電話」としてワイヤレステレホンが展示された。重さは700グラム(画像提供:NTT技術史料館)

―では、2025年の『大阪・関西万博』をきっかけに起きる変化はどのようなものだと予想していますか?

五月女

今回は、再開発によるインフラ整備はもちろんですが、それ以上に「生活に密着した変化」が現れてくると考えています。たとえば、『大阪・関西万博』の会場では現金が一切使えません。日本ではキャッシュレス化が進められているものの、実際にはまだ現金を使う場面が多く残っていますよね。そうしたなかで、万博をきっかけにキャッシュレス化が一気に進む可能性があると考えています。

さらに、AI翻訳や多言語対応端末、街中の案内表示の改善なども進むでしょう。実際に、会場ではスマートフォンで使える自動翻訳アプリ「EXPOホンヤク™」が導入されるほか、利用者の言語に応じて説明が表示されるQRコード付きの案内表示も一部パビリオンに整備されます。こうした取り組みによって、海外からの来場者もスムーズに情報を得ることができるでしょう。

過去の万博でも、訪日外国人への対応が進んだ例がありましたし、今回はより一層「グローバルなまちづくり」に寄与するはずです。大阪という都市のブランドイメージにもよい影響があるのではないでしょうか。

―万博があるからこそ、そうした変化も加速するのですね。

五月女

そうですね。やはり「万博までにさまざまな整備を間に合わせる」という明確な期限があることで、企業や行政の動きも加速します。ぎりぎりまで調整を重ねながら、なんとか間に合わせようとする動きが、結果的に社会の技術や制度を前に進めることにつながっていくでしょう。

『大阪・関西万博』の特徴や見どころ。社会課題と地域の未来との向き合い方

―『大阪・関西万博』では、展示を見るだけで終わらない体験が重視されていると聞いています。具体的には、どのような特徴があるのでしょうか?

五月女

『大阪・関西万博』では、展示をただ眺めるだけでなく、人と人が出会い、語り合うことができる「対話の場」が多く設けられています。前述の通り、万博は「空間を通じた情報発信の場=立地型のマスメディア」でもありますから、展示や空間に触れることで、来場者同士の考えが自然と交わり、理解を深めていく構造があるのです。

実際、1970年の大阪万博も初代事務総長の新井真一さんは「人類の問題を語り合う『話し合いの広場』」と考えていました。当時も、来場者が新しい技術や文化を通じて未来について考える姿勢が見られましたが、今回はその流れをさらに進めるものになると予想しています。

―『大阪・関西万博』のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。社会課題と向き合う場として、先生はどのような点に注目していますか?

五月女

万博には、企業や団体、市民が国内外からそれぞれのソリューションを持ち寄ります。来場者はそれを見て、自分の暮らしや地域に関連させて考える。いわば、課題と解決策を交換し合う場になるのです。

技術面では、AIや自律走行ロボット、空飛ぶクルマなども注目を浴びるでしょう。ただ重要なのは、それらの情報や提案をどう見極めるかということです。AIが出力したものをそのまま受け入れるのではなく、「その根拠は何か?」「自分の課題に本当に合っているのか?」と問い直す力が求められています。情報リテラシーもまた、よりよい未来をつくるために不可欠な素養だと感じますね。

―地域の課題に関心のあるLumiarch読者に、注目してほしいコンテンツはありますか?

五月女

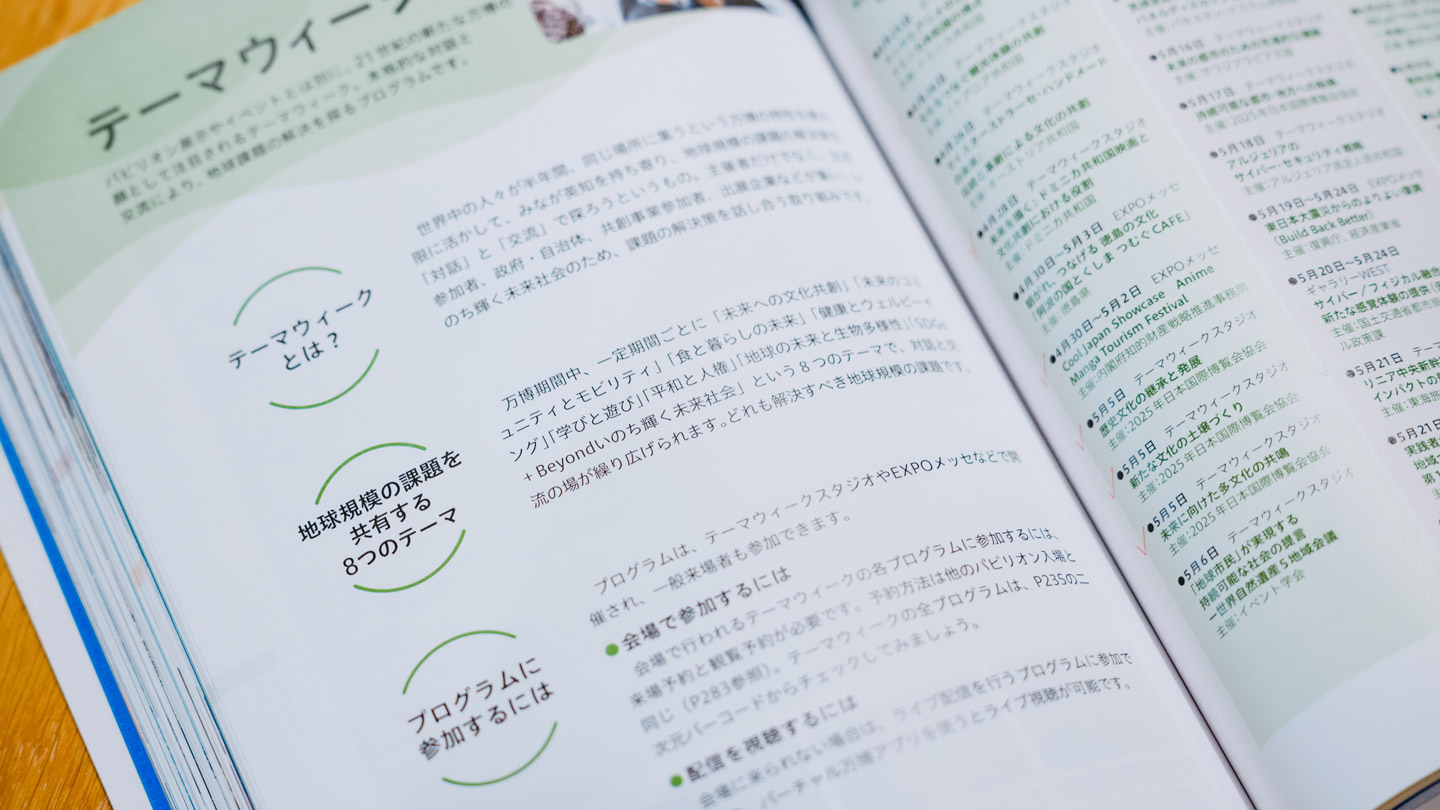

まず「テーマウィーク」をおすすめします。これは、地域や社会の課題をテーマに来場者同士が対話する機会で、1週間ごとに扱う内容が異なります。

たとえば食品やアパレルに関連する仕事をする方であれば、6月開催の「食と暮らしの未来」に注目してみるのはいかがでしょうか。フードロスや食育、エシカル消費*²などさまざまな企画が用意されています。「テーマウィーク」は、地域をよくしたいと考えている人にとって、とても意味のある場になると思いますよ。

*2 消費者が人や社会、地域、環境を考えてサービスを選択する行動のこと

「テーマウィーク」は、日本国政府や自治体、出展企業などの万博参加者および全国の自治体や産業界などが集い解決策を話し合う「対話プログラム」と、具体的な行動のための「ビジネス交流」などが実施される。各プログラムに参加するには、来場予約、観覧予約が必要。詳しくは「テーマウィーク 特設WEBサイト」へ

五月女

それから、「TEAM EXPO 2025」の共創チャレンジでは、市民や企業、学校などが取り組んできた活動の成果が紹介されますし、「未来社会ショーケース」では循環型のまちづくりや、持続可能な社会に向けた提案が示されます。どれも、「未来をどうつくるか」を自分ごととして考えるきっかけになる展示です。

会場でさまざまな取り組みに触れるなかで、「これは自分たちの地域にも応用できるかもしれない」と感じる人も多いことでしょう。もちろん、地域ごとに事情は異なりますが、課題の根っこには共通する部分もある。万博で得たヒントのなかには、自分の街に持ち帰って考えたくなるような「未来の種」がきっと見つかるはずです。

「街をよくしたい」「いまの地域を変えたい」という想いがある人にとって、万博は観光ではなく、次の一歩を考えるきっかけになるのではないでしょうか。

『大阪・関西万博』が未来にもたらすものは? 各展示を体験する際に意識したいこと

―『大阪・関西万博』に、先生はどのような期待を寄せていますか?

五月女

私は歴史を研究する立場として、未来というのは「誰かが用意してくれるもの」ではなく、「みんなで考え、つくっていくもの」だと考えています。万博は、そのプロセスを体感できる場でもあります。人の営みや文化、地域のコミュニティを見つめ直すことで、未来のかたちを想像することができるのです。

その意味で、『大阪・関西万博』では技術の最先端を紹介する展示だけでなく、小規模な各国展示が共同で入居するコモンズなどの海外パビリオンに見られる、文化や暮らしに根ざした展示にも注目してほしいですね。

規模の大小を問わず、自分たちの文化や街をていねいに表現する姿勢には、その土地で暮らす人たちの誇りが込められています。それは、その土地の外で暮らす人々から見ても、地域の魅力として明確に伝わるはずです。

―さまざまな展示や取り組みに触れるなかで、私たちはどう向き合っていくとよいのでしょうか?

五月女

国や文化の違いはあっても、「自分たちの地域や暮らしに誇りを持ちたい」「大切にしたい」という想いは、きっと世界中で共感し合えるものだと思います。万博は、そうした価値観に触れる機会にもなるでしょうし、自分の街や暮らしを見つめ直すきっかけにもなります。

来場される人には、展示の背景や『大阪・関西万博』のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」が、自分にとってどんな問いになっているのかを意識してみてほしいですね。考えることで、各展示の見え方や感じ方に変化が生まれるはずです。そうした視点を持つことが、これからの社会を考える上でも意味のある経験になるのではないでしょうか。

この記事の内容は2025年5月14日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 竹内ありす

- 写真

- 小椋雄太

- 編集

- 野村英之(プレスラボ)、篠崎奈津子(CINRA, Inc.)