旅行先で「農家での野菜収穫体験」「漁師と一緒に船に乗る体験」など、地域の暮らしが体験できるプログラムが増えてきました。こうした体験型の観光は「グリーンツーリズム」と呼ばれることが多いですが、具体的にどのような意味を持つのでしょうか? また、「エコツーリズム」など類似した単語との違いとは……?

「大好きな地元に貢献したい」という想いが強いめぐり&カンタは、地方創生について猛勉強中。そんな二人が地域の未来をより輝かしいものにするため、ヒントになるキーワードを集めて単語帳を作成する連載「基礎から学ぶ、地方創生にまつわる単語帳」。

今回、二人が学ぶ単語は「グリーンツーリズム」です。

観光事業や地域活性化の取り組みに詳しい村山慶輔さんに話を聞きました。

「グリーンツーリズム」とは?

めぐり

このまえテレビを見ていたら、「グリーンツーリズム」が盛り上がっていると言っていたのですが、グリーンツーリズムってどういう意味でしょうか?

村山

グリーンツーリズムとは、「周辺に農地や森林が広がり、農業や林業そして漁業が盛んな地域(農山漁村地域)で、その土地ならではの自然や暮らし、食文化、さらには人々との交流を楽しむ滞在型の体験」のことです。

主に都市部の方々が地方の農村や山間部、漁村などを訪れ、余暇を過ごすことを指します。グリーンという言葉が使われていますが、漁業なども含むため対象とする範囲は広く、「農業」体験に限らないことがポイントですね。

日本でこの言葉が使われはじめたのは1990年代あたりからです。フランスやイタリアなどのヨーロッパ諸国で盛んだった農村観光の形態が日本に紹介されたことをきっかけに、1994年に制定された「農山漁村余暇法」がグリーンツーリズム推進の法的基盤となり、全国的に広まっていったといわれています。

グリーンツーリズムのメリットや魅力

カンタ

もともとは海外で流行ってたのか〜。グリーンツーリズムの魅力ってどんなところですか?

村山

観光客にとっては、日常から離れて自然環境でリフレッシュできることが大きなメリットです。都市部に住み、学校の予定や仕事などで忙しく暮らしている人にとっては、地方ならではの広大な土地や緑豊かな環境にふれることでスローライフ(自分のペースでゆったりとした暮らしを楽しむ生活スタイル)の要素もありますし、自然環境での癒やし効果も感じられるでしょう。

特に最近の観光では、地元の方々との交流が高く評価されています。写真や映像で何でも見られる時代になりましたが、やはり見るだけなのと実際に行って交流するのとでは、得られる刺激も学びも大きく差があります。訪れた人たちが五感を使ってその地域を楽しむことで自己変容や成長にもつながるため、学校が修学旅行などの教育機会として導入するケースも増えているんですよ。

グリーンツーリズムに参加し、玉ねぎの収穫体験をしているめぐり&カンタ

めぐり

楽しそう! 私もほかの地域の人と交流したり、または地元に来てくれた人と会話したりしたいな。ちなみに地域の人たちにも、なにかメリットがあるんでしょうか?

村山

もちろんあります。まず大きいのは経済効果ですね。宿泊や飲食、体験などでお金が地域に入ります。加えて、地域の伝統や魅力を観光客にしっかり伝える機会ができることで、地元の人たちが自分たちの文化に誇りを持つきっかけにもなるでしょう。

さらに、訪れた人がやがて移住したり二拠点生活の担い手になったりという可能性も生まれます。外部との交流によって、地域に新しい人の流れが生まれることも、長期的にみると大きなメリットになりますね。

「エコツーリズム」など、類似単語とグリーンツーリズムの違いは?

めぐり

グリーンツーリズムについて調べてみたら、「サステナブルツーリズム」や「エコツーリズム」「アグリツーリズム」など似た言葉がありました。これらの違いは何でしょうか?

村山

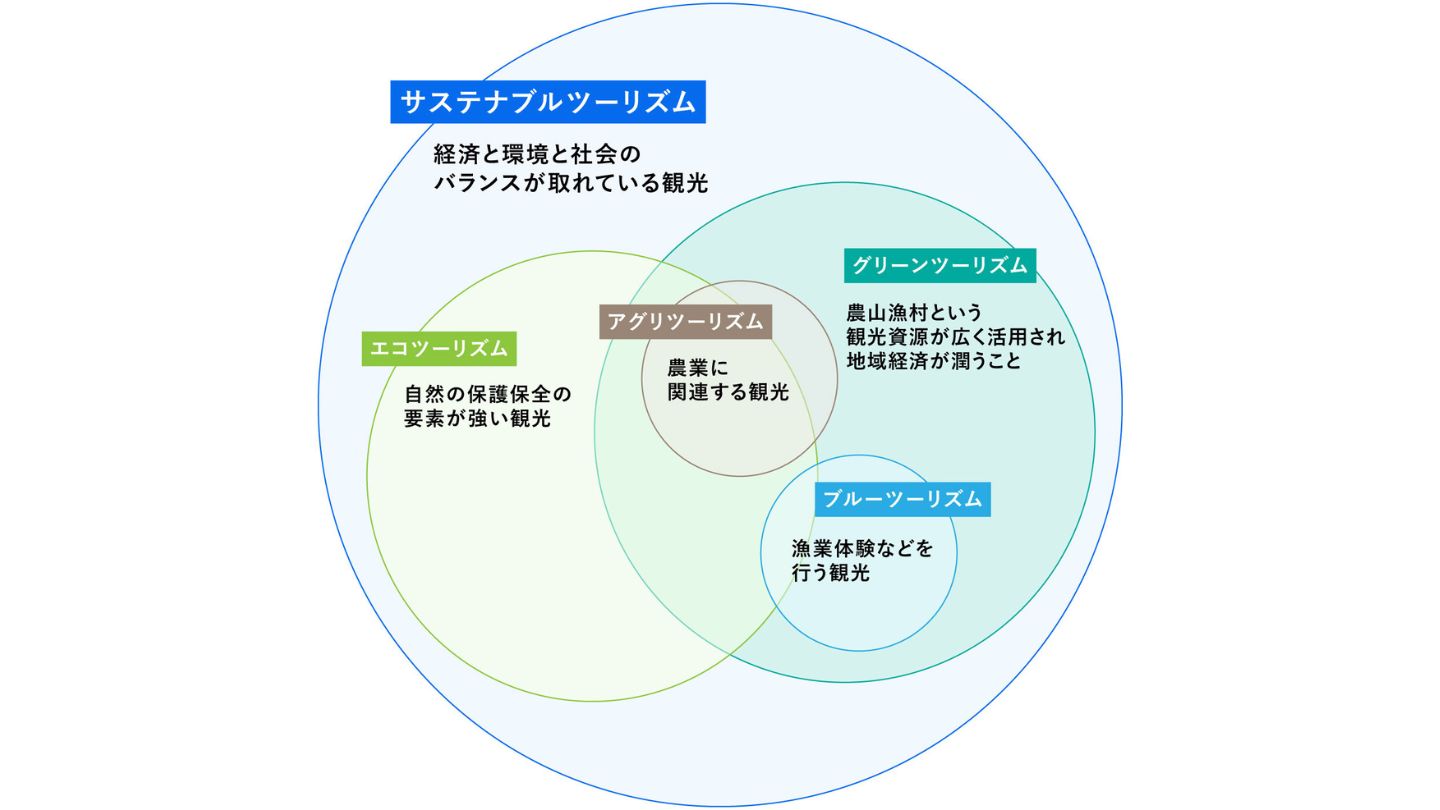

「サステナブルツーリズム」は最も広い概念で、経済と環境と社会のバランスが取れている観光全般を指します。

そのなかでも、「エコツーリズム」は自然の保護保全の要素が強いもの、「アグリツーリズム」は農業に関連するものと、少し範囲が限定的になるイメージです。

グリーンツーリズムには「農山漁村という観光資源が広く活用され、地域経済が潤うこと」に軸があります。「エコツーリズム」や「アグリツーリズム」の要素も含みつつ、もう少し幅広い概念だととらえてもらえるといいかなと思います。

ちなみに、「ブルーツーリズム」という言葉もあり、こちらは漁村や離島に滞在して漁業体験などを行う観光です。

グリーンツーリズムの3つの事例

めぐり

実際に「グリーンツーリズム」が成功している地域について知りたいです!

村山

では、私が注目している事例をいくつか紹介しますね。

1.栃木県大田原市|農泊や教育プログラムなど、さまざまな体験を提供

村山

まずは、栃木県の大田原市の取り組みです。人口7万人(2025年2月時点)ほどのこの街では、官民が一体となって農泊を中心としたグリーンツーリズムを推進していて、周辺地域を含めて約180軒の農家が農泊を受け入れています。

カンタ

180軒も! たくさん野菜が採れそうだな〜!

村山

農業体験に限定したことではありませんが、例えばほかの地域の人に自分たちの仕事を教えるなど、人々との交流が生まれると農家側にとっても刺激になりそうですよね。最近はヨーロッパのツーリズムモデルなどを参考にしながら、古民家をリノベーションして高級感のある宿泊施設も増やしています。これによって、海外の富裕層の受け入れにも対応できるのではないかと思います。

また、大田原市では教育旅行の誘致にも力を入れてきたと聞いています。海外にも積極的にプロモーションをしていて、台湾の高校の修学旅行先にも選ばれました。餅つきや農作業の体験をしながら、地元の民泊施設に泊まるプログラムが人気を博したそうです。

台湾の高校生と地元の農家の方が食事をしている様子(写真提供:株式会社 大田原ツーリズム)

めぐり

こうした取り組みは、主に誰がリードしているのでしょうか?

村山

基本的に官民連携でつくった第3セクター(国や地方公共団体と民間企業が出資する)法人「株式会社大田原ツーリズム」が、行政や地元の協議会などと密に連携をとりながら、取り組みの全体をコーディネートしています。大田原ツーリズムはDMO(Destination Management Organization)とも呼ばれる観光地域づくりを推進する法人なのですが、グリーンツーリズムが盛んな地域ではこのDMOがしっかりと旗振り役として機能していることが多いですね。

多くの地域では、観光地域づくりが行政主導や補助金ありきの取り組みになりがちですが、大田原ツーリズムはビジネスとして自立した運営をめざし、それを実現していることが大きな強みです。民泊施設のオーナーや地元の農家、飲食店などさまざまな関係者を巻き込んで、ニーズのある施策を展開して収益の柱を確立し、持続可能な事業モデルを構築しています。

めぐり

民間の視点があるからこそしっかりと収益を追求できて、それによって受け入れる地域の方もメリットを感じられるようになっているんですね。

村山

ビジネスとして成立させる視点を強く持つことは、環境地域づくりの重要なポイントです。地域活性化を「社会貢献」だけではなく「ビジネス」としてとらえて実践しているからこそ、継続的な発展ができているのだと思います。

2.三重県鳥羽市|「海女文化」をもとにした漁業体験や「島っ子ガイド」

めぐり

ほかにも面白い事例はありますか?

村山

三重県の鳥羽市では、街に古くから根づいている海女(あま:海に潜り貝や海藻などを採る職種の女性)文化などの地域資源を活用した漁業体験ツアーで人気を博しています。民宿に泊まって旬の魚を食べるシンプルなプランも提供していますが、やはり最近では船釣りやシーカヤックなど、多様な体験を取り入れたツアーに人が集まっているそうです。

そして、鳥羽市の取り組みで特に注目したいのは、「島っ子ガイド」の存在です。地元の小学生がガイドになって、旅行者向けに島の案内をする活動をしているんですよ。

カンタ

子どもがガイドになるんですか! めっちゃ楽しそう! 僕もやってみたいな〜。

めぐり

私もやりたい! でも、私たちの地元だと、どこを紹介したらいいのかなぁ。

地域の見どころをよくわからないながらにもガイドを一生懸命行うめぐり&カンタ

村山

鳥羽市では学校の地域学習の一環としてガイド育成のプログラムが組み込まれていて、子どもたちは地域の大人たちに聞き込みしながら地元の理解を深めています。

「島っ子ガイド」の取り組みをとおして、子どもたちだけでなく、彼らと接する大人たちにも地元愛が醸成されて、地域全体でツアーを盛り上げていこうという気運がうまく高まっているそうです。

カンタ

大人たちに聞き込みすればいいのか! 帰ったらじいちゃんに聞いてみよう〜!

めぐり

観光客向けの取り組みをきっかけに、地元の人がその地域の魅力を再発見するなんて、とても素敵なことですね!

3.兵庫県丹波篠山市|1年かけて学ぶ里山の暮らし

村山

あと1つ、兵庫県丹波篠山市(たんばささやまし)の取り組みも興味深いです。ここでは「BE SATOYAMA」という里山での暮らしを1年間かけて深く学ぶプログラムが展開されています。

カンタ

1年間も続くの!? どんなことをするんですか?

村山

里山の暮らしや仕事にかかわりたい人向けに、農業や林業を中心に、座学と実習を組み合わせながら、里山の資源を活用した暮らしのすべてを体感できるようなカリキュラムになっています。

理念に掲げているのは、「人・農業・自然」のサステナブルな関係の完成をめざすこと。私も実際に参加したのですが、「ここでの学びを糧にすれば、すぐにどこにでも移住してやっていけそうだな」と感じられるくらい、地域や自然に根差した暮らし方を包括的に学べる素晴らしい機会でした。

「BE SATOYAMA」サイトキャプチャ。トップページにはプログラムで学べる内容が書かれている。

めぐり

私も行ってみたいです! どんな方々が参加されていましたか?

村山

企業の方もいれば、まちづくりの勉強をしている大学生、地域おこし協力隊として活動したい人など、バックグラウンドはさまざまでしたね。

ただ、みなさんに共通していたのは「地域とのかかわりのなかで、何かポジティブなものを生み出せないか」という視点を持っていること。毎年そういう仲間が集まって、コミュニティがどんどん盛り上がっていくので、篠山市ではいまいろいろな面白い取り組みが増えてきているんですよ。興味があったらぜひ足を運んでみてください。

グリーンツーリズムにおける4つの課題

カンタ

いままでの話を聞いてると「グリーンツーリズム」っていいことばっかりですね! 地元でもやりたいな〜!

めぐり

実際にはじめるとすると、どんな課題が見つかりがちなのでしょうか?

村山

大きく4つあると考えています。1つ目は、受け入れ体制の整備です。農業や漁業をされている方々は本業で忙しく、民泊などの観光客の受け入れまで手が回らないことが多いんです。そのため、無理なく続けられる持続的な支援が必要だと考えています。

2つ目は、体験プログラムの質の担保です。ほかのエリアからお金を払って来てもらう以上、体験やコミュニケーションの質、宿の充実度などは重要です。

3つ目は、情報発信。いくら素晴らしい宿泊先や体験プログラムができても、情報発信がうまくできず、人が集まらなければ継続は難しいでしょう。

そして4つ目は、季節性です。農業体験などは季節によって体験できる内容が大きく変わります。年間を通じてどんなプログラムを用意できるのか、そのなかでどう需要を確保するか、といった計画性も大事になります。

4つの課題を解決するために大切なこと

めぐり

たしかに、働きながら受け入れもしてもらうって、大変ですよね……! いま挙げてもらった4つの課題を解決するには、どうしたらいいのでしょうか?

村山

地域全体、産学官がしっかりと連携を取れるような体制を整えることが大切です。

先ほど紹介したグリーンツーリズムをうまく活用している地域では、DMOなどの民間の企業が地域に入り、連携の中心となる旗振り役に努めていることが多いですね。「プログラムの質を担保するのは誰か?」「情報発信をリードするのはどこか?」という役割分担をはっきりさせ、それぞれに適切な人材を配置していけると、こうした取り組みはうまく回るのではないかなと感じています。

そして、なにより大切なのは「当事者意識を持ったリーダー」の存在です。地元出身者でなくても「その地域を本当によくしたい」という情熱があり、周囲の人たちをどんどん巻き込んでいける人が中心にいることが、グリーンツーリズムの成功の大きな要素といえます。

カンタ

その情熱、僕はたくさんあるぞ! よーし、地元でグリーンツーリズムを成功させるために友達とかどんどん巻き込んでいこう!

グリーンツーリズムがもたらす地域の未来

めぐり

グリーンツーリズムが盛り上がったら、地域の未来はどう変わるんでしょうか?

村山

まず、地域の経済が活性化することで、街が元気になるでしょうね。観光客が宿泊したり食事をしたり体験をしたりすることで、地域全体の産業が活気づきます。

それに関連して「域内調達率」という概念も重要です。これは、「地域内でどれだけの物やサービスを調達しているか」という割合のこと。この数字が大きいほど地域内での経済循環が生まれている証になります。通常のツーリズムと比較すると、グリーンツーリズムは基本的に地域の資源のみを活用するので、域内調達率が高い傾向にあります。

カンタ

お金も大事だけど、もっと別の面でもいいことがたくさんありそうですね!

村山

そのとおりですね。ほかの大きな効果として「人と地域とのたしかなつながりが生まれること」が挙げられます。グリーンツーリズムの参加者は、地域のファンになることが多いんですよ。彼らは同じ地域に何度も訪問して交流人口や関係人口となったり、ほかの人におすすめしたりしてくれます。そうしてかかわりが深まっていくうちに、移住につながり、地域の担い手となるケースも少なくありません。

そして、もう1つの重要な効果は「伝統文化の保存」です。自分の地域で行われている農業や漁業、職人の技術が観光コンテンツとして外部から価値を認められることは、自分たちの暮らしに誇りを持つきっかけになります。そうやって地域への愛着が生まれると、古くから続く産業を保存していこうという動きにもなるのです。

地域を担うリーダーとして観光客をもてなすカンタの将来像

村山

ある印象的なエピソードがありました。新潟のとある包丁工場では、海外の旅行客の見学が増えてから、地元の子どもたちも頻繁に集まるようになったそうで。熱心に見学する外国人たちを見て「おじいちゃんたち、めっちゃかっこいいんだ!」と気づき、伝統的な包丁づくりに興味を持つ子が増えたと聞いたんです。

こうしたことから、もしかしたらグリーンツーリズムは、伝統文化の担い手の後継者不足の解決策にもつながってくるのではないかなと感じています。

グリーンツーリズムに参加するには?

めぐり

素敵なエピソードですね! 私もグリーンツーリズムに参加したいなと思うのですが、どうしたらいいでしょうか?

カンタ

やっぱりけっこうお金ないと行けないんじゃ……。

村山

遠くに旅行として参加するのもいいですが、まずは近隣の行きやすい場所で関連する取り組みがあるかチェックしてみるのはいかがでしょう。

行政が協賛している農業体験などは低価格で気軽に参加できるものも多いはずです。鳥羽市の「島っ子ガイド」の事例のように、自分たちが受け入れる側として参加できるものもあるかもしれません。ぜひ、まずは身近な地域を深く知るきっかけとして、身の回りでグリーンツーリズムにまつわる取り組みがないか、探してみてくださいね。

グリーンツーリズムを簡単にまとめると……

- グリーンツーリズムとは、農山漁村地域で自然や文化、人々との交流を楽しむ滞在型のレジャーや体験のこと。

- 訪問者は日常から離れてリフレッシュでき、地域の暮らしや文化を深く学べる。地域側には経済効果、自分たちの産業や暮らしの価値を再発見し伝統文化の保存や地域への誇りの醸成につながるなどのメリットがある。

- 成功のカギは、当事者意識を持ったリーダーの存在と、役割分担をした組織づくり。

※イラストは全てイメージです。実際とは異なる場合があります。

この記事の内容は2025年4月24日掲載時のものです。

Credits

- 監修

- 村山慶輔

- 執筆

- 西山武志

- イラスト

- ヘロシナキャメラ

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)