Theme知る

ヘラルボニーがアートで挑む地方創生。異彩を放つ作家たちと実現したい社会とは

- 公開日

東北・岩手県盛岡市——この地に本社を構えるヘラルボニーは、地域に根ざし、主に知的障害のある作家たちとともにアートの可能性を切り拓いてきました。2023年12月には同市と包括連携協定を結び、地元企業とアートを軸にさまざまな共創事業を行っています。

ヘラルボニーがめざすのは、障害の有無にかかわらず「誰もがありのままに生きることのできる社会」です。

そんなヘラルボニーはなぜ盛岡市に本社を置き続け、どのようなまちづくりに注力してきたのでしょうか。その背景には、共同経営者2人の「反骨精神」ともいうべき強い想いがあるそうです。今回、そんな2人ともに歩んできた、ヘラルボニー岩手事業部でシニアマネージャーを務める森尾洋一さんにお話をうかがいました。

※本記事では、障害が個人に帰属するものではなく、社会が作り出す障壁であるという「社会モデル」の考えに基づき、「障害」表記を使用します。

障害のある兄も幸せに生きられる社会を。地元・岩手でまちづくりに挑む

「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、主に知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、商品や空間の企画プロデュース、アートギャラリーの運営などを行うことで障害のイメージ変容をめざす株式会社ヘラルボニー(以下、ヘラルボニー)。

ヘラルボニーは2018年、岩手県花巻市で設立され、同年、盛岡市に移転されました。スタートアップ企業の多くが東京や大阪といった都市部に本社を設置するなか、同社が主要拠点を盛岡市に設けた背景には、共同経営者である松田文登(ふみと)さん・崇弥(たかや)さんの想いがありました。

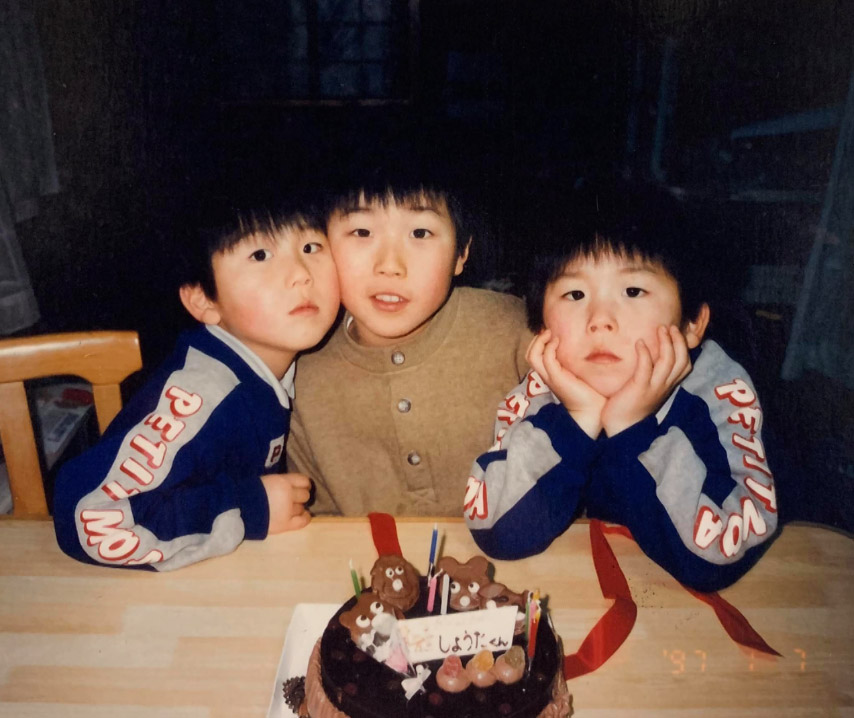

幼少期の松田兄弟3人(画像提供:ヘラルボニー)

森尾

双子である設立者2人には、生まれつき重度の知的障害と自閉症があるお兄さん、翔太さんがいます。2人にとってお兄さんはもちろん身近で大切な家族でしたが、成長に伴って社会との接点が増えていくうち、お兄さんに対するネガティブな反応を目の当たりにすることもあったそうです。

そうした周りのリアクションに憤りを感じつつ、「この世の中をどう変えていけばいいのだろうか」と考え続けたことが創業のきっかけだったと聞いています。岩手県盛岡市に本社を設置したのも、お兄さんがいまも暮らす岩手県から、事業を通じて世の中を変えていきたいという想いからでした。

重度の知的障害を伴う自閉症がある兄も、幸せに生きられる社会になって欲しい。そんな社会を実現するためにはどうすればよいのか? 子どもの頃から抱き続けた問いを事業へと昇華した共同経営者の松田兄弟。数あるアプローチのなかから「アート」を選んだきっかけもまた、地元・岩手にありました。

24歳のときに母に勧められて岩手県花巻市の「るんびにい美術館」を訪れた崇弥さんは、独創的で魅力にあふれた障害者アートを見て、「これだ」と直感。この体験がきっかけとなり、主に知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、現在のビジネスモデルの礎を築いたのだといいます。

ヘラルボニーは、障害者のアート作品を届けることを通じ、作家自身ではなく「受け止める社会の側」を変えることをめざしています。

森尾

アート作品を通じて、作家一人ひとりを認識する人が増えると、障害者という言葉で一括りにするのではなく、「〇〇さん」という個人として見えるようになるはずです。これが、障害に対する認識を変え、多様性のある社会を実現するための第一歩だと考えています。

そして、多様性の話は障害のある方だけに限りません。たとえば、誰でも年齢を重ねると体に不調が現れることがありますが、それも「人生の一部」として受け入れられるべき多様な状態です。こうした考え方が広がることで、「どんな社会になるとよいのだろうか?」という議論が自然と深まっていくのではないかと思うんです。

ヘラルボニーの契約作家、工藤 みどりさん(画像提供:ヘラルボニー)

障害のある作家ならではの作品の魅力について、森尾さんは独創的な表現の例を挙げながら、このように語ります。

森尾

密度高く繰り返し描かれた丸、鮮やかな色彩、幾何学的な模様……。自身の言葉では表現することが少し難しいゆえに、模様などで構成された斬新な作品からは、力強さや柔らかさを受け取ることができます。

また、作品の鑑賞を通じて「私はこの作品についてどのように感じているのだろう?」と静かに自分と向き合うような時間を得られることも魅力に感じています。

ヘラルボニー契約作家・小林覚さんの絵(画像提供:ヘラルボニー)

地域における取り組みの実現は、「理念への共鳴」が連鎖した奇跡の連続

岩手県で創業したヘラルボニーは、2020年に創業150年の歴史を持つ岩手県のカワトク百貨店にブランドショップ第1号店をオープン。一時の流行り廃りではなく、本当の意味で人々の心に残る文化を作っていくために、ヘラルボニーが生まれたふるさとである盛岡市に深く根を張っていこうと決めます。地域で活動するなかで、2023年12月には多様性が尊重される「共生社会の実現」を目的に、盛岡市と包括連携協定を締結しました。

盛岡市との包括連携協定式の様子

盛岡市の自治体や企業との連携を積極的に進めてきたヘラルボニーですが、活動を応援してくれた企業の背景には、理念への共鳴があったといいます。

森尾

2020年にヘラルボニーとして、はじめての常設店をカワトク百貨店さんで開店させていただいた当初、私たちは一般的なアパレルと比較してテナントとして十分な売上をつくれていない状況でした。それにもかかわらず、岩手という地域に根ざす社会性のある文化をつくり、発信していきたいというヘラルボニーのビジョンに共感をいただき、地元を同じくするスタートアップを応援する姿勢を示していただきました。

こうしたヘラルボニーの理念への共鳴が連鎖し、さまざまな地元企業とのコラボレーションが実現していきました。JR東日本盛岡支社や岩手県北バスとの共創事業では、アート作品でカラフルにラッピングされた車両が街を走ることに。

森尾

岩手県北バスのラッピングに使用した工藤みどりさんの作品を見た方からは「なんか今日は、よいことがありそうだと思った」と言っていただいたことがありました。もちろん「あれってヘラルボニーのバスだよね」と弊社や作品の認知が高まることもありがたいのですが、作品の魅力を受けて純粋にポジティブに思ってもらえるのはうれしいですね。

2023年から運航を開始した通称「ヘラルボニーバス」(画像提供:ヘラルボニー)

そのほか、岩手銀行の協力も受けて地元のプロバスケットボールチーム「ビックブルズ」とコラボし「ヘラルボニーデー」という冠試合を開催。会場に障がいのある子どもとその家族を招待し、スポーツ観戦をそれぞれのかたちで楽しめる機会を提供しました。

障害のある作家の作品が街を走り、障害のある人もない人も同じ空間でバスケットボールの試合を楽しむ。ヘラルボニーの取り組みがそのように日常に溶け込んでいくことに対して、地域の人からは好意的な反応が寄せられているようです。

森尾

2025年3月29日にカワトク百貨店で旗艦店をオープンするのですが、障害のあるお子さんのご家族から「子どもを連れて百貨店に行くきっかけができた」といううれしいお声もいただいています。

また岩手県以外でも、阪急梅田で開催された期間限定のポップアップショップでは、障害のある方もない方も自然と同じ空間に集まり、作品を鑑賞するという状態が生まれていました。

やはり「誰もが当たり前に存在できる場所」をつくることこそが、めざす社会の実現に向けた第一歩だとあらためて感じています。

阪急梅田で開催された期間限定のポップアップショップ(画像提供:ヘラルボニー)

ヘラルボニーの創業当初から同社の理念に共感しサポートしてくれた地元のカワトク百貨店をはじめ、共感の輪は地域全体に徐々に広がっていきました。

森尾

盛岡市との包括提携の話は、現市長である内舘茂(うちだてしげる)さんが、2020年のカワトク百貨店のブランドショップ出店時にお店まで足を運んでくださったことがきっかけでした。市長が掲げる「より優しく、より強い盛岡」という街の方針と、ヘラルボニーの「誰もが、ありのままで生きていける社会をつくりたい」という思いが合致し、提携へとつながりました。

また盛岡市は、新しいものと昔からあるものが共存する街だと感じています。ヘラルボニーのような新しい企業も、長年地域で活動している企業の方々に受け入れていただき、温かく迎えられている実感があります。この街の懐の深さは、事業を進めるうえで大きな魅力だと思います。

「正解」なき地方創生、最後は熱意が人を動かす

地域の人々にあたたかく迎え入れられ、「共感の連鎖」の後押しを受けるかたちで、アートビジネスを展開してきたヘラルボニー。しかし、その共感はなんの努力もなしに得られたものではありません。

森尾さんはヘラルボニーが大切にしている「作家ファースト」という姿勢が、地域と共創するうえでも生きているのではないかと話します。

森尾

ヘラルボニーは作家さんの許可なしにプロダクトをつくることはありません。作家の意思を尊重しながらプロジェクトを進行する姿勢を貫くことと、地域の方を巻き込むために必要なことには共通点があるように思います。

それは、誰しも自分が大切にしている価値観や考え方を尊重してくれる相手とのコミュニケーションには、安心感を持つということです。自分と異なる考えを持つ人とぶつかるのではなく、違う部分を認め合える関係性をどうつくれるのか。そういった共生の仕方を意識することが大切なのではないかと思います。

ヘラルボニーの契約作家が絵を描いている様子(画像提供:ヘラルボニー)

ヘラルボニーは、盛岡での事業展開において、単なるビジネスの枠を超えて地域との深いつながりを築くことを重視しています。

その象徴的な取り組みのひとつが、百貨店に旗艦店を開く際に実施したクラウドファンディングです。その背景には、参加してくれた人々が「自分も盛岡市に関わっている」と感じられるような仕組みづくりをしたいという思いがありました。

森尾

旗艦店を地域で長く根付く場にするために、ただ資金を募るというわけではなく、クラウドファンディングを行いました。ヘラルボニーの理念に共感し、地域とともに歩んでくれる関係人口を増やせたらと考えたんです。また、この旗艦店を地域活性化のハブとなるような場所に育てていきたいという考えもありました。

地域の人々の協力をどのように得るか。地域の人々から得た協力をどのように地域に還元するか。どのように収益を上げて事業を継続し、作家に還元するか。

創業から今日に至るまで、地域で活動するにあたってこうした難題に向き合い続けているヘラルボニー。同社がアートを用いた地域創生の成功事例として注目されている現状について、森尾さんはこのように分析します。

森尾

はじめてカワトク百貨店さんでポップアップショップを出展して賑わいが生まれたとき、百貨店の方から「これは普通じゃないことだよ」と言っていただきました。実際にアートを扱う企業や組織が、地域に進出するハードルはとても高く、実現に至らないケースがほとんどです。

アートを軸に地方創生に向き合うには、地域との関係構築や資金調達などの課題もつきものですが、やはり最後に重要になってくるのは「どれだけ熱量を持って取り組めるか?」という「想い」の部分だと思いますね。私たちも絶対的な正解を持っているわけではありませんが、ヘラルボニーの強みを一つ挙げるとしたら「絶対にやってやるぞ」という共同経営者2人の強い想いに尽きると思います。

カワトク百貨店にて、ヘラルボニーの社員たち(画像提供:ヘラルボニー)

「アートを用いた地域創生」と一言で言っても、それぞれの組織が大切にしたいことや地域性はさまざま。一定の汎用性があるノウハウはあれど、すべてのケースに当てはまる絶対解はありません。しかし、「熱意」という非定量的なものが、地域と人々の現状を変える大きなカギとなることもある。ヘラルボニーのチャレンジは想いの可能性を私たちに見せてくれています。

この記事の内容は2025年3月25日の掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 佐々木ののか

- 編集

- 早川大輝(プレスラボ)、牧之瀬裕加(CINRA,Inc.)