ThemeProjects

eスポーツの魅力とは?東京、横須賀、長野の取り組みから街おこしの可能性を探る

- 公開日

いま、若者を中心に世界的な注目を集める「eスポーツ」。コンピューターなどを使ったオンラインゲームをスポーツ競技ととらえて行うもので、2023年の国際総合競技大会『第19回アジア競技大会』でも正式採用されました。

今回、長野朝日放送では、eスポーツが都市部や地方でどのように取り組まれているのか全国各地で取材を実施。『地方から考えるeスポーツのミライ』と題して30分番組にまとめ、2024年11月23日に放送しました。その一部を紹介します。

いま人気を集めるeスポーツ。市場規模は7年間で3倍の予測

オンラインゲームをスポーツ競技ととらえて行うeスポーツ。いま、若者を中心に人気を集めるほか、中学・高校などの部活動でも積極的に取り組まれています。

近年誕生したかのように感じられるeスポーツですが、実はコンピューターゲームとして1980年代から大会の開催記録が残っています。2000年代に入ると、「eスポーツ」という単語が使われはじめ、韓国などを中心に海外で本格的に競技が行われるようになりました。

日本では2018年が「eスポーツ元年」と言われ、国内での大会の開催数や市場規模が徐々に広がっていきました。海外と比較するとeスポーツの普及に遅れをとっていますが、なぜなのでしょうか。その要因を経済産業省、消費者政策研究官の境真良さんにうかがいました。

境

日本はパソコンよりもゲーム機でゲームをする文化が根づいていました。ゲームセンターもありましたし、インターネットはパソコンからはじまった文化なので、インターネットをベースにしたeスポーツは日本人からすると少し馴染みが薄かったからかもしれません。2010年ぐらいになって、海外でeスポーツという動きがあるのだと日本でも認知が広がっていきました。

経済産業省 消費者政策研究官の境真良さん

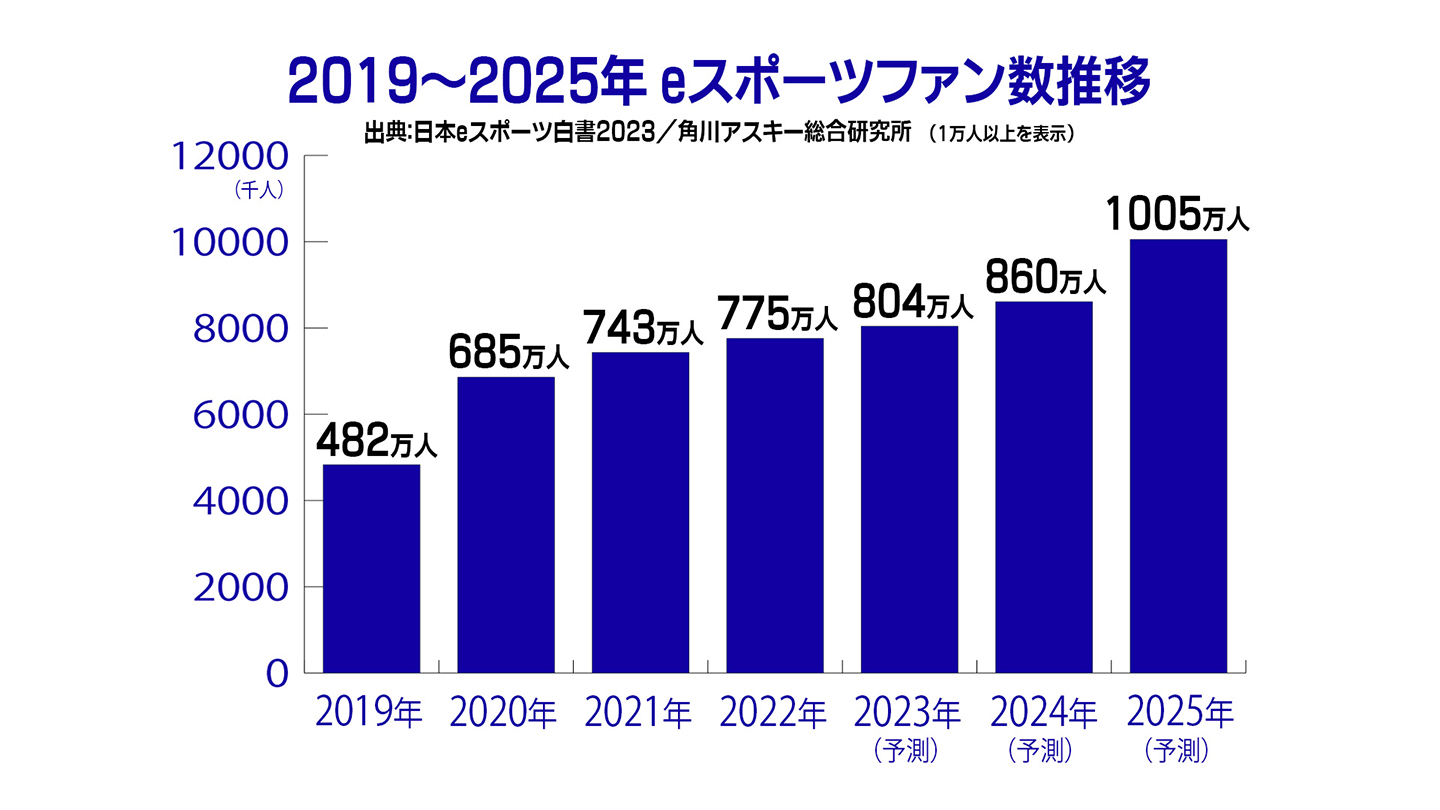

『日本eスポーツ白書』によると、2019年から2025年までにeスポーツ競技視聴者などのファンの数はおよそ2倍、市場規模も3倍以上に拡大すると予想されています。

ファン数推移

市場規模推移

次の章から、実際に取り組んでいる事例を3つ紹介します。

1.東京「eXeField Akiba」で都市部のeスポーツ事情を探る

東京・秋葉原にあるeスポーツ施設「eXeField Akiba」。eスポーツでの地域活性化をめざす「NTTe-Sports」によって2020年に立ち上げられた交流施設です。

秋葉原UDXビル4階 LIFORK AKIHABARA内にある「eXeField Akiba」

撮影日に施設を利用していたのは都内のフリースクール「認定NPO法人高卒支援会」の生徒たち。週3回、部活動で利用しているといいます。

ところで「eスポーツ」と聞くと、従来のテレビゲームと同じようなイメージを抱く方も多いかもしれませんが、一般のテレビゲームなどとどこが違うのでしょうか。チームの顧問でフリースクールの理事長・竹村聡志さんに、eスポーツの特徴についてうかがいました。

理事長の竹村聡志さん(写真左)と、お話をうかがう番組ナビゲーターの伊藤聡子さん(写真右)

竹村

eスポーツは、ゲームをただ楽しむだけでなく、スポーツのように「競技化」したものです。種類としては1対1で戦うものもあれば、チームを組んで戦略を立てて相手と戦い、勝敗を決めるゲームも多くあります。

いま生徒たちが取り組んでいるのはFPSという種類のシューティングゲームです。5人で1つのチームを組み、オンライン上にいる敵と対戦します。インターネットを介してそれぞれのパソコンから競技に参加し、チーム全員がヘッドセットをつけて、作戦などを会話しながらプレイするのが特徴のひとつです。

ヘッドセットで作戦などを伝えながら競技を行う

竹村

また、eスポーツとほかのスポーツとの一番の違いでいえば、「言葉によるコミュニケーションの多さ」にあると思っています。特にチームリーダーは、チームでどう攻撃していくのか先を読んで指示を出したり、味方を鼓舞したりと、チームのなかでもコミュニケーションの量がはるかに多いです。もちろん、ほかのスポーツもコミュニケーションは大事ですけど、eスポーツはアイコンタクトやジェスチャーなど言語外で相手に意思を伝えることができないため、言葉によるやりとりが特に重要になってくるんです。

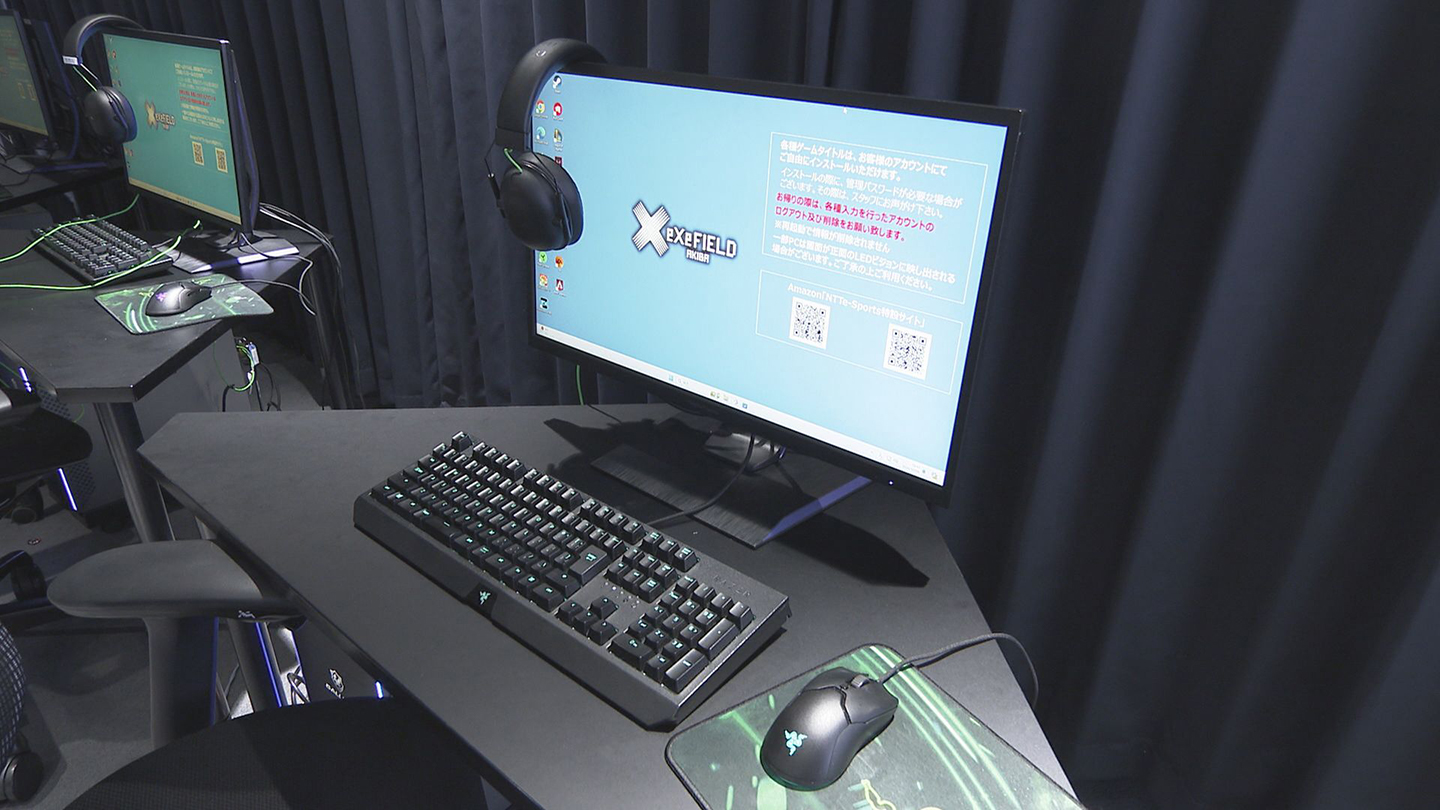

eスポーツに特化した高性能のパソコン

認定NPO法人高卒支援会は通信制のフリースクールのため、部活動への参加は自宅からも可能です。それでもなぜ、わざわざこの施設へ通うのでしょうか。

竹村

自宅の通信環境の場合、回線によっては対戦中に止まってしまうことがあるんです。その影響で試合に出られなくて負けてしまった、ということが起こり得ます。しかしこの施設では、eスポーツに適したインフラが用意されているので安心して対戦できます。

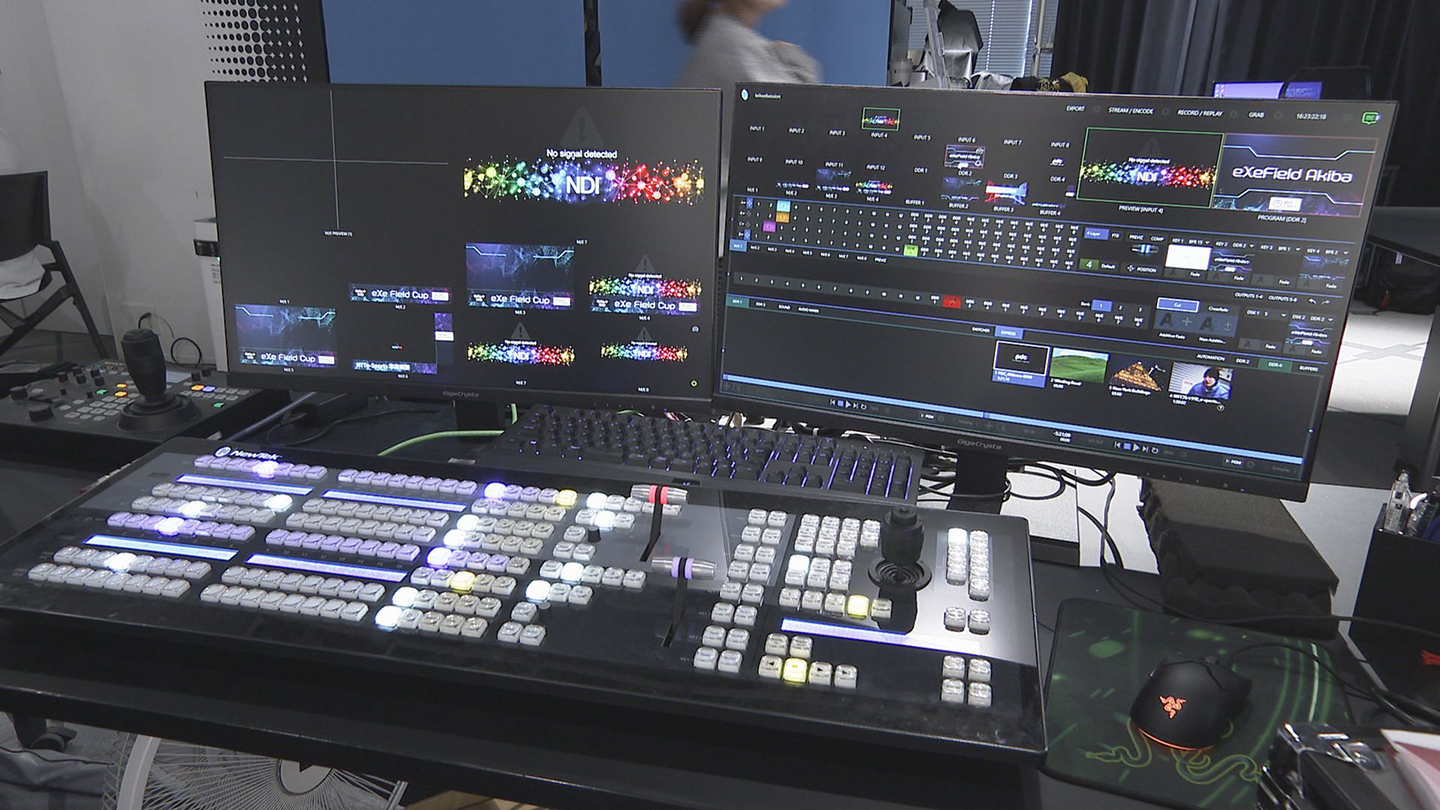

配信を行う映像機器

「eXeField Akiba」では一般家庭でも利用可能な光回線を使用しながらも、複数の回線をつなぐことでeスポーツがしやすい通信環境を提供しています。また、eスポーツに特化した高性能のパソコンも30台完備。音響、照明などの設備や配信に必要な機器も揃っています。そのため、オンライン大会を開催することも可能です。

複数用意されている光回線の装置

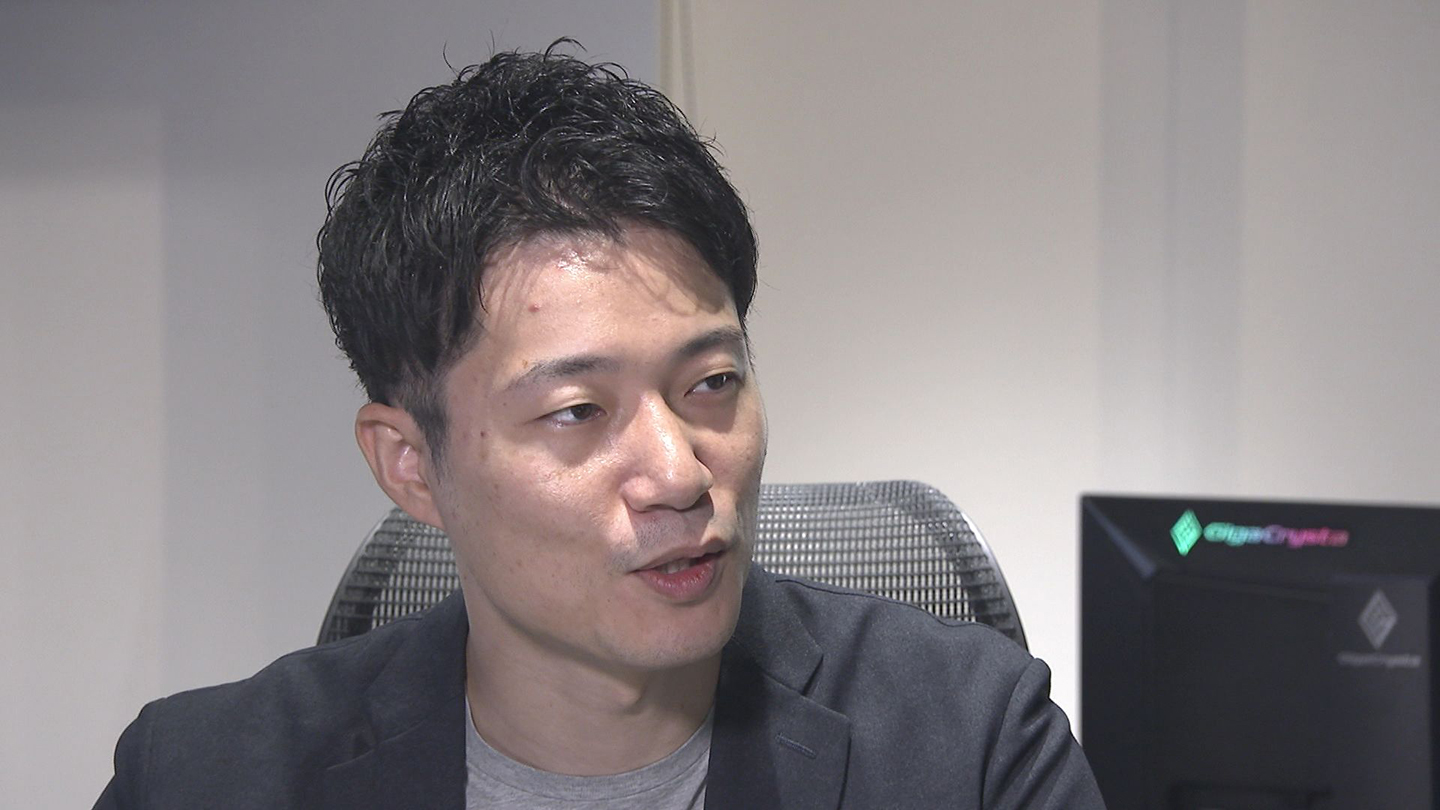

そもそもなぜ「eXeField Akiba」をオープンしたのでしょうか。その経緯を運営元であるNTTe-Sportsの金さんにお聞きしました。

金

オープンした理由は2つあります。

当時は、ゲーミングPCというと、いまよりも高価なものとして認識されていました。eスポーツは5人〜10人が集まってプレイするため、かなりの費用がかかってしまいます。そこで、街に機材が揃っている施設があればeスポーツの普及やみなさんが楽しむきっかけになるのでは考えたことが理由のひとつです。

もうひとつの理由が、eスポーツに取り組みたいけれど何から手をつけていいかわからない方に向けて、ショールームの役割となる施設をつくりたいと思ったことです。オープン当時は、東京だけでなくさまざまな地域の自治体がeスポーツの可能性に目をつけはじめた時期でした。そういったみなさんの参考になるよう、この施設をつくりました。

NTTe-Sportsチーフ、金基憲さん

2.「めざすはeスポーツの聖地」。先進地、神奈川県横須賀市の取り組み

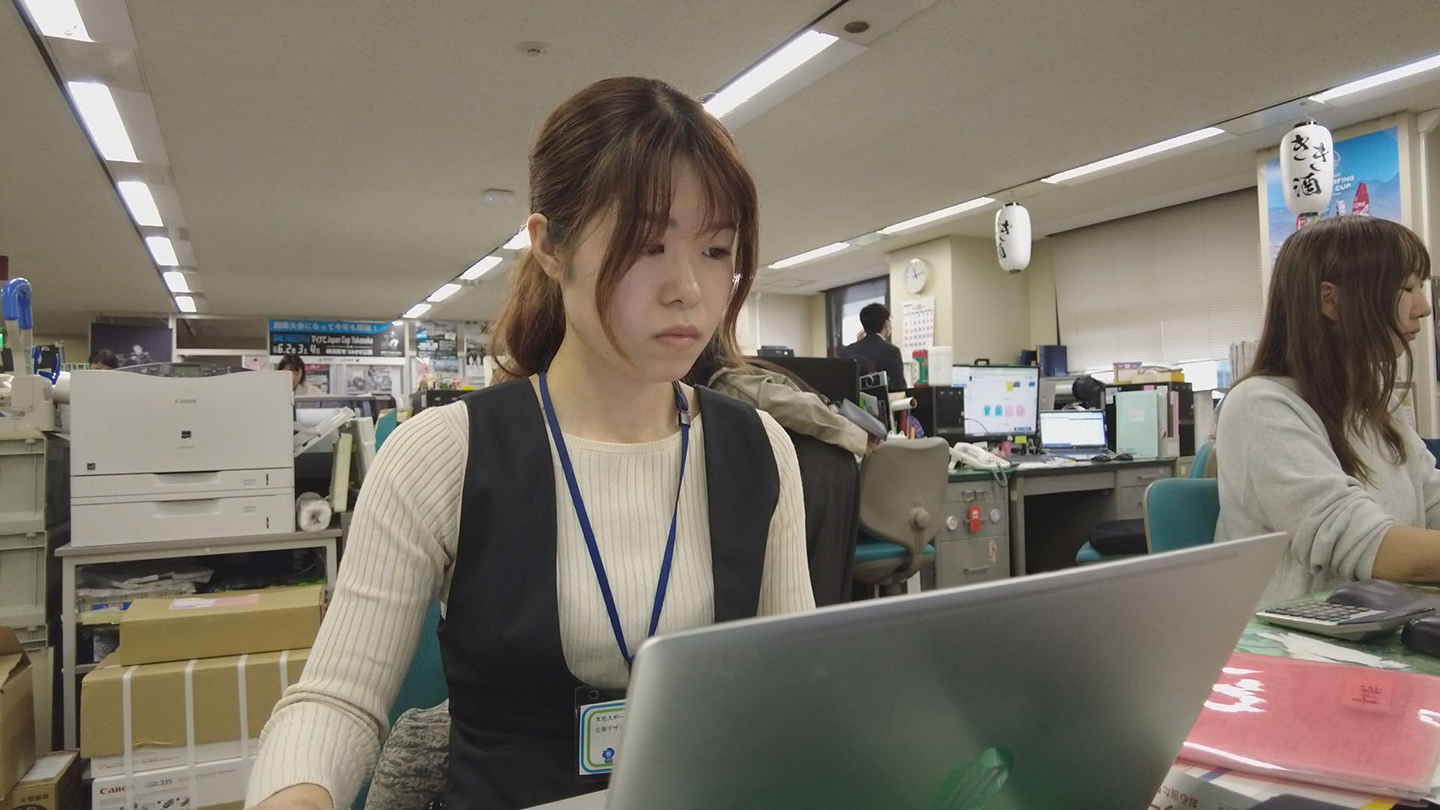

古くは黒船が来航し、開国の町として多くの文化がもたらされてきた神奈川県横須賀市。ここでは地域コミュニティの活性化や新たな文化の定着を目的に、全国に先駆けてeスポーツの普及をめざす取り組み「YOKOSUKA e-Sports PROJECT」が2019年にスタートしました。その活動について、横須賀市文化スポーツ観光部観光課の笹島彩未さんにうかがいました。

笹島

横須賀市が取り組み始めた2019年の段階では、ほかの自治体でeスポーツを積極的に取り入れているところはありませんでした。そのなかで、若年層にとって魅力的なコンテンツであるeスポーツを積極的に取り入れ、街おこしをしていこうとなったんです。

横須賀市文化スポーツ観光部観光課の笹島彩未さん

横須賀市がまず取り組んだのは市内にある高校への支援です。2019年から希望する高校にパソコンを無料で貸し出し、eスポーツを部活動に取り入れてもらいました。

笹島

パソコン自体は無料貸与だったのですが、eスポーツ部の部室が高校にはない、そもそもインターネット環境がないなどの課題があり、2校からのスタートでした。

無料で貸与されたパソコンを使用しeスポーツに取り組む三浦学苑高等学校の生徒(写真提供:三浦学苑高等学校)

当初は課題も多かった高校への支援活動でしたが、学校や協賛企業の協力もあり、現在は市内の高校14校のうち10校がeスポーツに取り組むようになったそう。

そして、部活動で腕を磨いた高校生の活躍の場として2021年から『YOKOSUKA e-Sports CUP』がスタート。市内にとどまらず、全国からも多くの中高生が参加しています。さらに2024年にははじめてのオフライン開催も実現。多くの人にeスポーツの魅力を発信できたといいます。

笹島

オフラインの会場は一般の観光客も訪れる商業施設だったので、会場を通った方が「何かやっている?」と足を止めてくださいました。実際にプレーをしている選手の熱気だったり実況の迫力だったり、そういったものに一般の方も触れてもらえたことは、オフラインでの大きな成果でした。

2024年9月に開催された『YOKOSUKA e-Sports CUP』の様子(映像提供:横須賀市)

産学民官が連携し、eスポーツのさらなる普及、振興を目指すパートナー制度、「Yokosuka e-Sports Partners」の導入発表の様子(写真提供:横須賀市)

このほか、産学民官(さんがくみんかん)が連携し、eスポーツのさらなる普及、振興をめざすパートナー制度「Yokosuka e-Sports Partners」の導入や、eスポーツを楽しめる施設が市内で徐々に増えるなど、地域を挙げての取り組みが進んでいます。

笹島

これから活動を続けていくにあたり、さらに多くの市民のみなさん、特に若年層、あるいは高齢者の方々など、より広くeスポーツの文化を知ってもらい、「横須賀といえばeスポーツ」という認識を広めていきたいと思っています。

3.その魅力を長野市の子どもたちに。「eスポーツ部活動体験」

NTT東日本長野支店では、2024年8月にeスポーツの体験イベント『夏のみらいハッ!ケンまつり「eスポーツ部活動体験」』を実施しました。行政で取り組む子どもの体験・学び応援事業「みらいハッ!ケンプロジェクト」の一環として、「NTT東日本」や「NTTe-Stports」などが企画。長野の子どもたちにeスポーツの楽しさを知ってもらうことが目的です。

この日は市内の小中学生やその保護者など、およそ20人が参加。はじめてパソコンを使ってゲームをする参加者も多く、それぞれのレベルに合わせてレッスンも行われました。

eスポーツ部活動体験の様子

長野市内での小中学生を対象としたeスポーツの体験会は、NTT東日本長野支店では初の試みです。支店長の茂谷浩子さんは、どのような思いで取り組んだのでしょうか。

茂谷

みんなで参加できる機会にしたいと思いました。保護者の方は「eスポーツ=ゲーム」という印象を持っている方もいますし、そういったみなさんにeスポーツは競技であることをご理解いただく機会になればという思いも強かったです。実際、参加者の様子を見ていると、お父さんのほうが夢中になってしまって、なかなかゲームから離れられなくなったり、「自宅でやりたいのですが、どんな環境が必要ですか?」とお母さんから相談をいただいたりと、非常に楽しんでいただけたと思っています。

NTT東日本長野支店、支店長の茂谷浩子さん

人々が集まり、元気になれる。地域に活気を与えるeスポーツのミライ

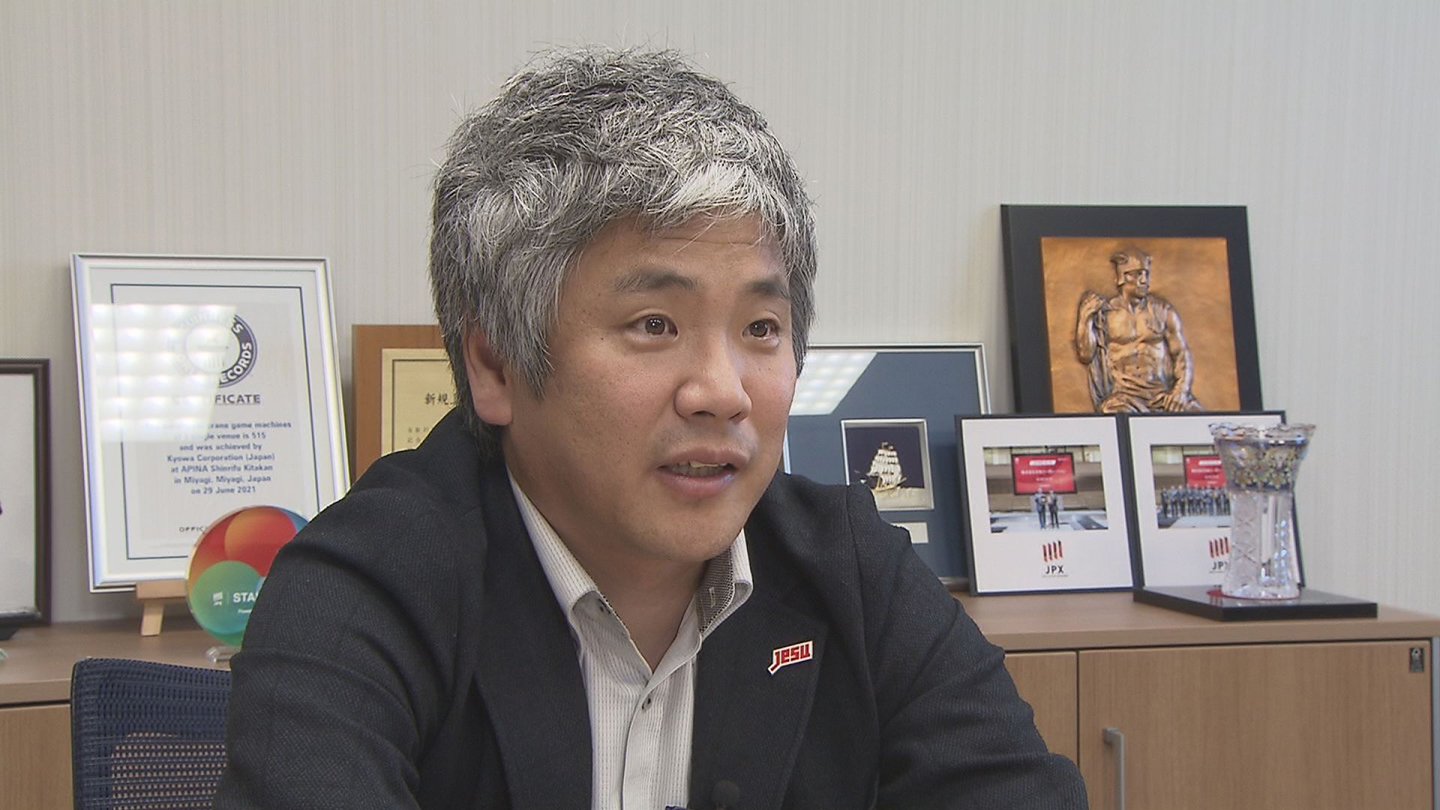

都市部はもちろんさまざまな地域で進化が期待されるeスポーツ。長野県内で普及に取り組む、長野県eスポーツ連合の理事、三石祐司さんは、華やかな大会開催などと並行して、地域に即した活動が必要だといいます。

三石

実感としては、地域の人たちが集まったり、高齢の方々が元気になったりするレクリエーション活動のなかでeスポーツの採用が非常に増えてきています。長野県内でeスポーツを根づかせていくためには、そういった小さな活動が原点になっていくのではと思います。

長野県eスポーツ連合理事の三石祐司さん

eスポーツについて研究する筑波大学助教の松井崇さんは、eスポーツが持つ可能性を感じています。

松井

eスポーツは各地域で何かしらにかけ合わせることができると考えています。例えば、キャンプなどアウトドアが盛んな地域なら、キャンプ場でeスポーツをやりながら、アウトドアアクティビティも楽しめるような大会を開催することもできるでしょう。地域の特色を活かしたeスポーツの展開が日本全国に広がっていったらとても面白いし、地域活性化に役立つのではないかと思っています。

筑波大学育専門学群助教の松井崇さん

この記事は2025年1月24日公開時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 宮嵜芳之

- 写真

- 長野朝日放送

- 編集

- 赤地健太郎

- 編集

- 森谷美穂(CINRA, Inc.)