Theme考える

都築響一が語る「珍スポット」の可能性。地域の異質がもたらす価値と多様性の本質とは

- 公開日

珍品がずらりと並ぶ博物館、不思議な外観の建物、誰がつくったのかわからない謎の巨大オブジェ——。地元の人にとっては日常の一部として見過ごされているものや場所が、よそ者の目には強烈に面白く映ることがあります。

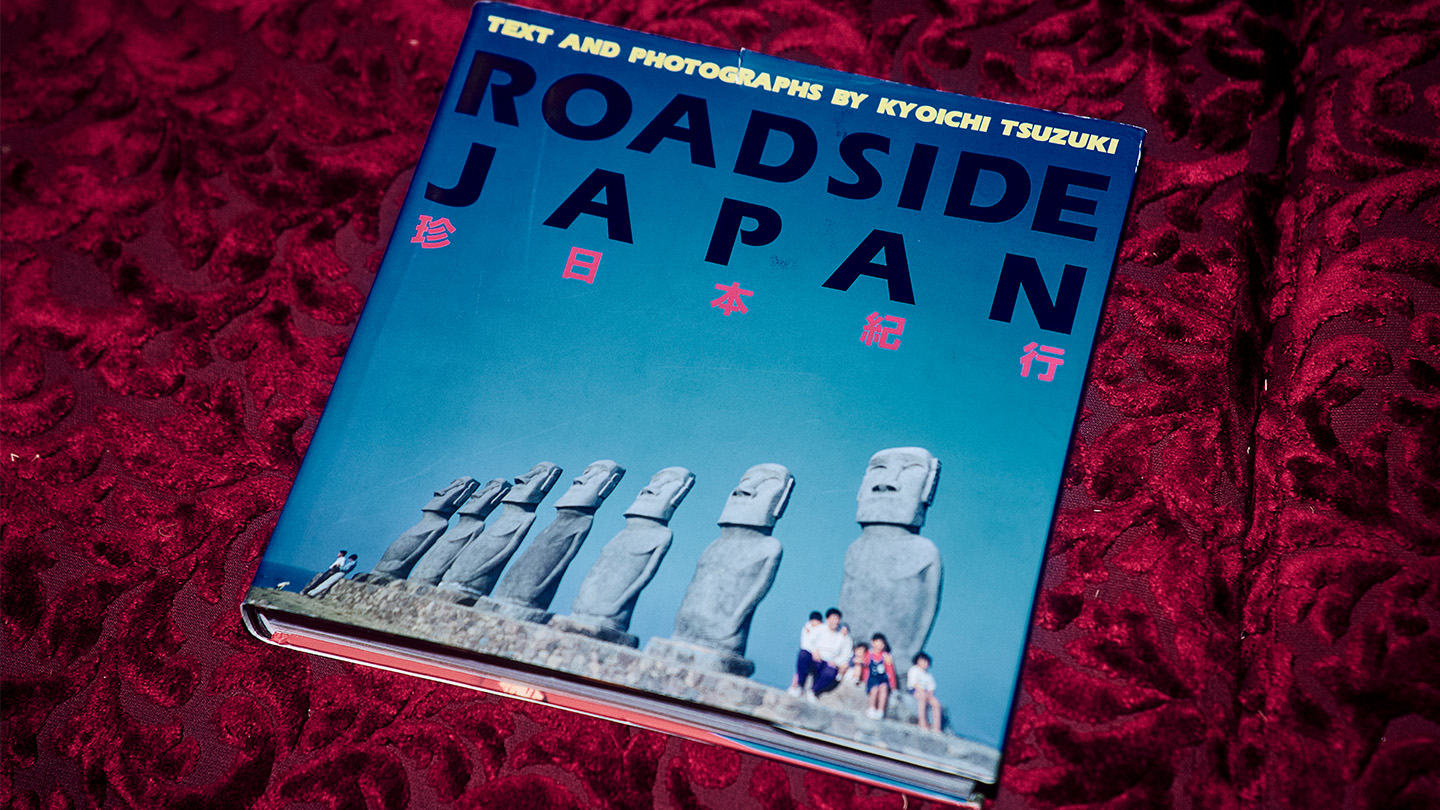

有名な観光スポットでも、話題のランドマークでもないが、惹かれてしまう。そうした全国各地の「珍スポット」の数々を紹介した名著『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』を皮切りに、約30年にわたって地域の独自文化や人々の営みを記録してきたのが、編集者・写真家の都築響一さんです。

地域に点在する珍スポットは、なぜ人を惹きつけるのか。そして、そうした異質なものを、地域が排除せずに残すことは、街の未来にどんな豊かさをもたらすのか。都築さんが積み重ねてきたフィールドワークと言葉を手がかりに、ローカルに宿る「異質」や「個性」の可能性を探っていきます。

「地元に何もない」は気づいていないだけ。街に潜む珍スポットの見つけ方

—1997年に発刊された写真集『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』には、蝋人形館、メルヘンな建築、廃墟、秘宝館、独特なコンセプトのテーマパーク……など、一風変わったスポットがたくさん紹介されています。特に印象に残っている場所はありますか?

都築

どこも印象深いですね。「これはすごいぞ」という場所が日本中あちこちにあったので。たとえば、本の表紙にもなっているモアイ像なんかも、最初に見たときは驚きましたよ。宮崎県南部にある「サンメッセ日南」という公園の一角にあって、歩いていると巨大なモアイ像が突然現れるんです。

一体なぜここにモアイ像があるのだろう?と、背景を知ろうとすればするほど謎の魅力が深まっていくわけです。そうした「なんでここにこんなものが?」と強烈に感じるスポットって、いまも昔も全国各地にたくさんあるんですよ。

都築響一さん

編集者、写真家。1956年生まれ、東京都出身。大学卒業後、フリーランスの編集者として雑誌『POPEYE』『BRUTUS』などで活動。その後、全国の珍スポットを紹介した『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』(筑摩書房)や一風変わった老人たちを集めた『巡礼~珍日本超老伝~』(双葉社)などが話題に。ほかにもスナック文化やローカルに根付く人々の営みまで、見過ごされてきた地域のリアリティに光を当てる著書多数。2012年から会員制メールマガジン「ROADSIDERS’ weekly」を配信中

—いまから約30年前の当時、都築さんはどうやって全国各地の珍しい場所を探していたのですか?

都築

あの頃、インターネット自体は存在していたけれど、いまのように誰もが使うものではなかったし、SNSなんてもちろんない時代だったから、自力で探していました。手がかりといえば、薄っぺらな旅行ガイドブックとかホテルのロビーに置いてあるパンフレットくらい。車にカーナビもついていなかったから、紙の地図を広げながら各地を巡っていました。

ただ、僕が思う「外から見て面白いもの」って、その地域に住む人たちにとってはあって当然のものか、むしろ避けられているもののどちらか。要するに「地元では誰も気に留めていないような場所」も多いから、いずれにせよ自分で探しに行くしかないんです。

全446ページにわたり、観光ガイドブックには載らないような全国各地に点在する珍スポットを紹介した写真集『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』。2000年には増補・再編集され「東日本編」「西日本編」と二分冊化されている紀行シリーズ

都築

ちなみに、地方の取材に行くときは、その地域出身の知人とかに「今度行くんだけど、何か面白いものある?」と聞くんです。でも、決まって「何もないですよ」という答えが返ってくる。

ところが実際に行ってみると、変わった博物館や独特なモニュメントなどが普通にあって。後日、「こんな場所があって面白かったよ」と話すと「言われてみれば……」という反応が返ってくるんですよね。

—「地元には何もない」と言う人が多いけれど、外から見れば面白い場所がたくさんある、と。

都築

はい。それは30年前も現在も変わりません。つまり、本当はその地域にしかない面白いものはあるのに、身近な人ほど「気づけていない」だけなんです。

街に潜む面白さに気づくために大切なのは、自分のなかの常識や当たり前をどれだけ崩せるか。そのためには、「柔軟なまなざし」を持つことが欠かせません。「これはこういうものだ」と決めつけた瞬間、自分の視野は広がらなくなりますから。自分自身のものの見方やとらえ方そのものを変える必要があるんです。

今回の取材は、都築さんが内装を手がけた赤坂の「bar FLOWERS」にて実施。壁面には都築さんが高校時代に購入したフェンダーのギターと、自身で収集していた1960~70年代のタイのファッション誌の切り抜きが一面に貼られている

自分自身が心から感動できるものに出会うには?

—では、その「柔軟なまなざし」はどうすれば身につけられるのでしょうか。

都築

それは誰かが教えられるものではありません。ただ、ひとつアドバイスするとしたら、日常や周囲に潜む「小さな違和感」を感じ取ることです。その違和感こそが、自分なりの「地域ならではの面白さ」を見つける手がかりになると思うので。

たとえば、昭和天皇が発したとされている名言に「雑草という草はない」という言葉があります*1。興味がなければ、あらゆる草が雑草に見える。でも「この白い花は◯◯という草だ」と知った瞬間、まったく違う個性を持った草に見えてくる。

結局のところ、身の周りのものや景色を意識して見ているかどうかで地域や街の見え方も大きく変わるんです。そういった視点を持てたら、地元や身近にあるちょっとした違和感を感じ取れて、その魅力にやがて気づけるかもしれません。

*1 植物学者の牧野富太郎博士の言葉を昭和天皇が引用して発したともいわれている

—いまではSNSやAIなどでの検索もどんどん便利になり、さまざまな地域の珍しい場所やものの情報を手軽に知れる時代になりました。そんななかで、自分自身が本当に心を動かされるものに出会うには、何が必要だと思いますか?

都築

検索は入り口としてとても便利です。ただ、基本的には誰かが見つけた情報をたどっているだけなので、「自分自身で見つけた」という実感や感動は薄くなる気がして。思いがけない驚きに出会うには、やっぱり自分の足で動いてみることが重要だと、時代が変わったいまでも思うんです。

たとえば、車で走っているときに「○○展覧会」みたいな看板がふと目に入ることがあります。「なんだこれ?」と思って、とりあえず行ってみる。ただ、期待を超えるものに必ずしも出会えるとは限りません。「これは、ここにしかないスポットで面白いな」と思えるものが、10か所回って、ひとつやふたつ見つかればいいほう。でも、それでいいんです。

自分の直感に従った末の失敗なら仕方ないと思えるし、そういうプロセスを含めて経験していったほうが、結果的に自分好みを見つける力も育つのではないでしょうか。

それに、すでに世間から評価されている有名な観光名所やメディアで話題のスポットなどは、大衆が求めていそうな「最大公約数の魅力」を狙ったものが大半だと思います。それはそれでよさもあるかもしれませんが、想像の域を超えないことのほうが多いですから。

画一的なまちづくりから脱却するために。尖った企画が出せる仕組みづくりを

—多くの人に刺さるものをめざそうとするほど、結果的に無難になってしまうという点で、まちづくりの課題とも共通しそうです。

都築

そうですね。地方都市の駅を降りると、流行やわかりやすさを意識した「ほかの街でも見たことある」ようなお店がずらっと並んでいて、どこの風景も似通っている印象があります。あれは言ってしまえば「ミニ東京」ですよね。

人はそこそこ集まるかもしれないけれど、その地域らしい新鮮さは薄まる。どこかで見たような風景になってしまっては、その街にわざわざ行く意味や住み続けたい理由なども生まれにくいのではと個人的には思います。

—そうした画一的なまちづくりのあり方から脱するためには、何が必要だと思いますか?

都築

やっぱりつくり手側の情熱でしょうか。「珍スポット」にしたって、制作する側の人たちは別に「珍スポット」をつくろうとしているわけではないんですよね。むしろ、ものすごい熱量で真面目に取り組んでいると思います。

愛があふれるあまり、周囲から理解されないことってあるじゃないですか。その結晶を、外の人間が勝手に「珍スポット」と呼んでいるだけなんです。

まちづくりも同じで、「みんなが好きそうな街をめざそう」という考えよりも「こういう店をつくりたい」といった個人の想いからはじまらないと、熱量を持って取り組めないから、長続きさせるのも難しいと思いますよ。

—まちづくりとなると、個人だけでは完結できず、他者と協業する必要性も出てきますよね。そうした共創をしていくうえでは、何が大事だと思いますか?

都築

必要なのは、プロジェクトにかかわる一人ひとりが、成功も失敗も自分の責任で引き受ける覚悟に尽きると思います。まちづくりはターゲット層も幅広いから、おのずと平均化や最大公約数が求められる。そうなると、尖った企画は生まれづらくなり、結局どこにでもあるような均質な街になっていきがちです。

だからこそ、誰かが突拍子もない企画を出したとき、リーダーはそれを許容し、腹を括って最後まで託せるかどうか。失敗したら承認した人が責任を取り、成功したら主導者と承認者の手柄にもなる。そうやって尖った企画が出せるような仕組みがないと、どこも似たような街しか生まれなくなってしまう気がします。

ちなみに、僕が内装を手がけたこの「bar FLOWERS」は赤坂にありますが、まさにあえて周辺のマーケットリサーチもせずにつくったお店です。周囲に迎合しすぎず、やりたいコンセプトを突き詰めることで、結果的に街の個性にも寄与できればいい。そんな想いでつくりました。

ところどころにアートが飾られている「bar FLOWERS」の内観。コンセプトは「新たな遊び場を探す大人と若者が集える場所へ」

こだわりのサウンドシステムで、1960年代から2020年代までのロックミュージックを楽しめる

必ずしも周辺とフレンドリーである必要はない。個性と異質を育てるまちづくりとは

—たしかに、個性的なスポットができると、その街自体も魅力的に感じることってありますよね。

都築

そう。わかりやすい例でいえば、高円寺だって、個性的なライブハウスや古着屋が徐々に増えていったことで、次第にサブカルチャーの街として知られるようになっていったはずです。

そういう意味でも、街の可能性を広げるには「異質」なスポットも存在できる余白が必要だと思います。地域の人からすると異質はノイズのようなものにもなりかねないし、最初は邪魔に感じる瞬間もあるかもしれない。でも、よそ者からすると、そのノイズや違和感こそが街の深みや面白さの印象につながるんですよね。

—なるほど。その街のなかにノイズをどう残し、共存していくかが難しいところですね。

都築

ええ。そして地域の視点でいえば、ノイズの要素は街が狙ってつくれるものではなく、偶然生まれるものです。それをどう残していけるかがポイントになる。僕自身、これまで何百という街を訪ねてきましたが違和感や緊張感がまったく感じられない場所は、どこか面白味に欠けるという共通点があります。

飲み屋街だって、必ずしも周辺とフレンドリーである必要はないと思うんです。スナックが密集しているところでママたちが全員仲良しなんてことはあまり聞いたことがありません。客を取り合う間柄だから、張りつめた空気が生まれて、みんな本気でやるし、それぞれお店の個性も際立つわけです。

「地域のみんなで名物をつくろう」といったブランディングはしょせん「つくりもの」なのであって、一軒だけ圧倒的においしい店があれば、日本中から人が勝手に来てくれます。店は独自性を極めているほど「わざわざ行きたい場所」になるし、それが伝播して個性的なスポットが街に少しずつ増えていくかもしれない。そのほうが、おのずと面白い地域になると僕は思いますよ。

街に必要な「個人の熱量」を絶やさないためには? 本質的な地域の多様性を考える

—都築さんの話をうかがっていると、珍スポットにしても、まちづくりにしても、活気を生み出す源には個人の熱量があるのだと感じました。

都築

本当に、その一点に尽きると思います。差別化のノウハウや技術はいくらでも語れるけれど、最終的に残るのは個の熱だけ。飲食店だって、ミシュランの名店もあれば、「映え」で勝負する店までさまざまですが、多くの人が惹かれるお店の共通点は、やっている本人の情熱や本気度が垣間見えることじゃないですか。

つくり手として大事なのは「理解してもらうこと」ではなく、情熱を持って「理解されなくても続けること」。最初は周囲から理解されないことも多く、儲からないし、友達や仲間が減ることもあるでしょう。世間と自分の感覚がズレるほど、「もうやめたほうがいいのかな」と迷いが生じるものです。しかし、それでも続ける強さが何より大事で、本気で続けていれば共感してくれる人がおのずと現れる。僕はそう信じています。

—情熱で突き抜ける人のつくるスポットが増えるほど街は面白くなる一方で、穏やかに暮らしたい人もいますよね。その両方が同じ街で心地よく過ごすために、行政や地域側はどうバランスを取っていくとよいと思いますか?

都築

理想としては、それぞれの自分らしさに応じた選択ができる制度を整えることだと思います。たとえばアラスカには、電気・ガス・水道などの公共インフラに依存しない「オフグリッド」という生活様式を選ぶ人たちがいます。

放っておいてほしいから、あえてインフラの整っていない地域に住み、自給自足に近い暮らしをしているんです。行政も彼らを無理に巻き込まず、最低限のルールのみ整えている。それだけで、自立志向の人は勝手に面白いことをはじめます。

最大公約数を求めるのではなく、それぞれが自分の最適解を選べる環境をつくる。「異質があってもいい」という余白が地域にあることが、本当の意味での多様性につながるのではないでしょうか。

—それぞれが「自分のやり方」を選べる土壌があると、街の可能性も広がりそうですね。

都築

そう思います。制度ではないですが、地域ならではの環境を活かした事例は、最近もわりと耳にしますよ。知人から聞いた話ですが、過疎地といわれる場所では、100万円で購入できる一軒家や、家賃1万円の物件だって見つかったりします。東京からいきなり佐渡島に渡ってきて、山奥の古民家を家賃1万円程度で借りてドーナツ屋を始めた若者と出会ったこともありました。

周囲の人たちからは誰も来ないと思われていたのに、ふたを開ければ行列ができて、毎日午前中には売り切れるようになったそうです。でも、彼は1日100個売れれば十分と決めて、それ以上は事業を広げない。そういう選択をしているわけです。

こういう独自の生き方を選ぶ人や店が地域に増えるほど、周囲の価値観や評価軸に左右されない個性が街に生まれます。それは、ときに街にとっての「ノイズ」のような存在かもしれません。でも、小さな引っかかりこそが街を面白くし、多様性を育てていく要素になると僕は思っています。そして、そうした積み重ねの先に、また新しい珍スポットや、個性あふれる街が生まれていくことに期待したいですね。

この記事の内容は2026年2月3日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 村上広大

- 写真

- 尾藤能暢

- 編集

- 吉田真也(CINRA,Inc.)