大阪・関西万博の開幕を彩った『1万人の第九 EXPO2025』。万博アンバサダーでもある総監督・佐渡裕さん指揮のもと、会場に集まった1万人の合唱団が、「歓喜の歌」を世界に向けて響かせました。

この感動的なイベントの舞台裏で、NTTが推進する次世代情報通信基盤の構想「IOWN(アイオン:Innovative Optical and Wireless Network)」の技術が大きな役割を果たしていたことをご存じでしょうか?

本記事では、このイベントを主催した毎日放送の音響・番組制作エンジニアと、技術支援を担ったNTTグループの担当者が一堂に会し、「未来の放送のかたち」について語り合った座談会の模様をお届けします。

現場で得られたリアルな知見や実装時に直面した課題、そしてIOWNが拓く未来の可能性まで──。一大イベントの舞台裏を支えたエンジニアたちだからこそ語れる、IOWNの実像に迫ります。

大阪・関西万博の開幕を飾った『1万人の第九 EXPO2025』

─はじめに『1万人の第九 EXPO2025』の企画が立ち上がった背景と、そこでIOWNを活用するまでに至った経緯についてお聞かせください。

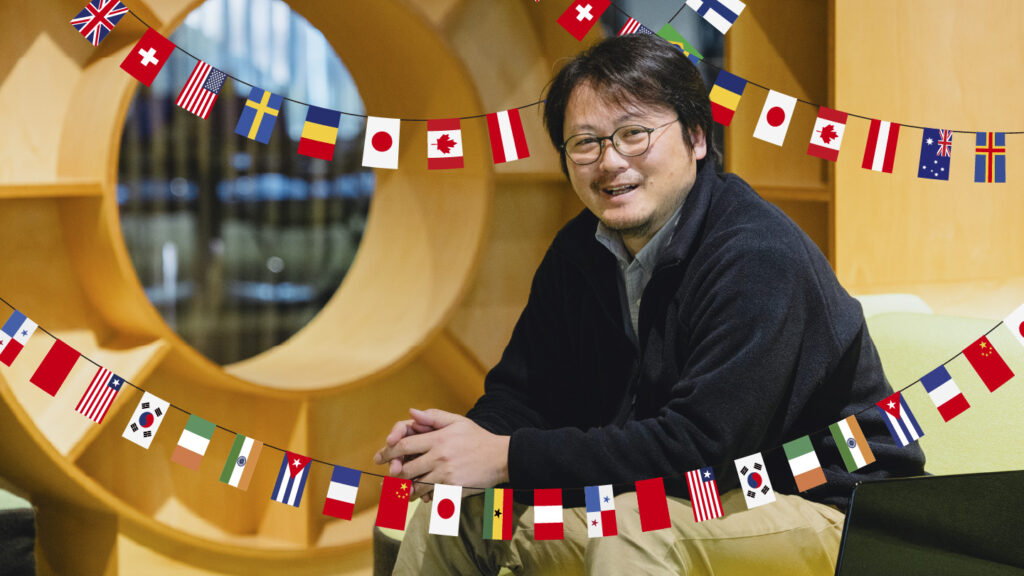

田中

『1万人の第九』は、毎日放送(以下、MBS)が1983年から開催している伝統的なイベントです。毎年12月、大阪城ホールに1万人の合唱団員が集まり、ベートーヴェンの“第九”を大合唱します。『1万人の第九 EXPO2025』では、この壮大な合唱を大阪・関西万博の開会式で披露しました。

きっかけは、いまから5年ほど前、あるプロデューサーが「大阪で万博が開催されるなら、そこで“第九”を歌えたら夢のようだね」と話したことがはじまりでした。その後、万博協会の方々と継続的に協議を重ねた結果、「合唱は全世界に共通する普遍的な表現方法であり、開幕宣言にふさわしいコンテンツである」となり、公式のオープニングイベントとして、万博の会場内で『1万人の第九』を実施することが決定しました。

MBSの田中聖二さん

田中

今回の『1万人の第九』では、大きく2つの挑戦がありました。

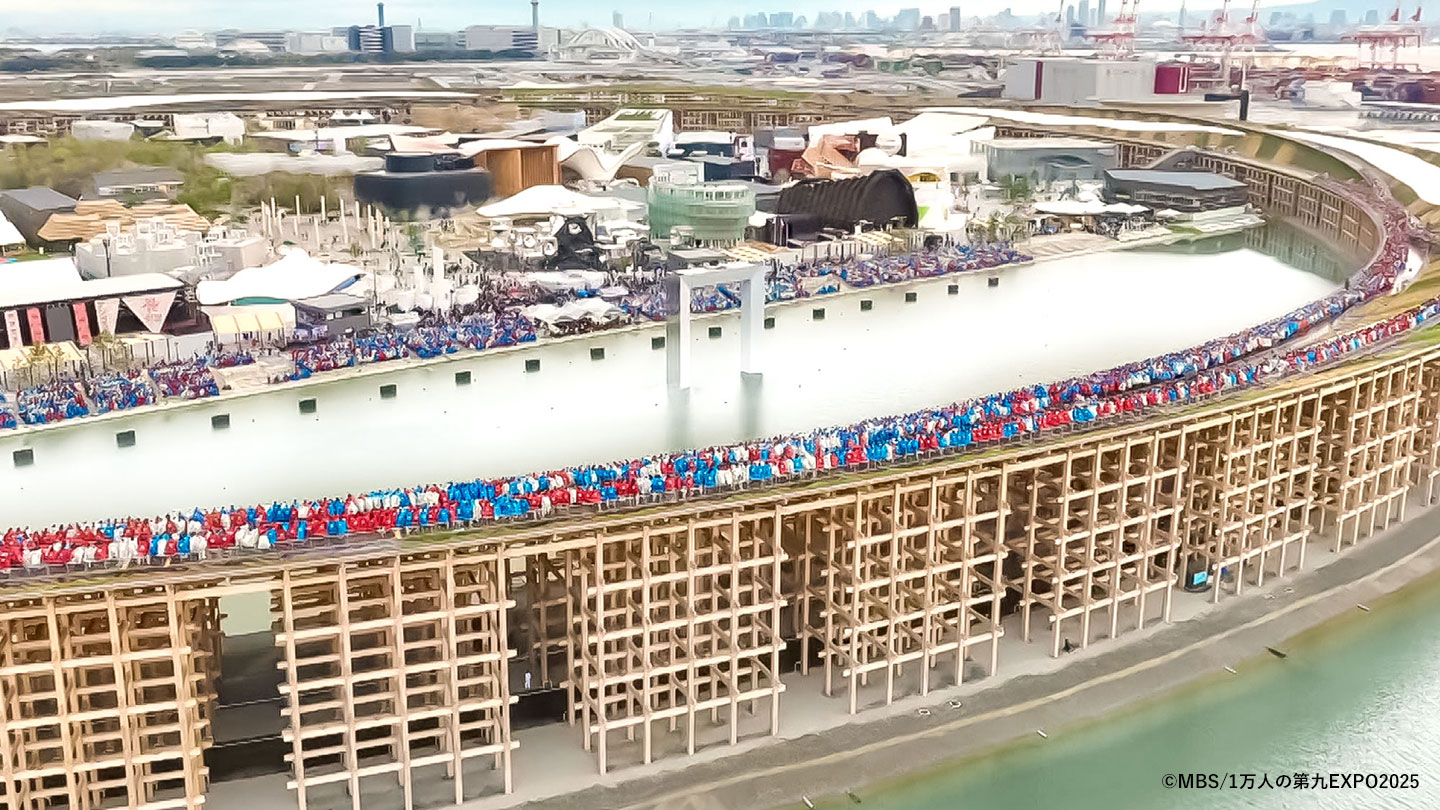

ひとつは「合唱としての一体感をどう生み出すか」という点です。通常の『1万人の第九』は大阪城ホールというひとつの屋内会場で行われるのですが、今回は屋外の広大な万博会場が舞台。合唱団は大屋根リング上に約7,000人、ウォータープラザとその周辺に約3,000人が並ぶ構想で、合唱団全体の幅はおよそ600メートルにも及ぶ見込みでした。

これだけ広範囲に人が分散すると、普通に歌えば、ひとつの合唱としての一体感を保つことはできません。実際、600メートルもの距離があると、音が端から端に届くまでに約1.5秒かかるため、周囲の合唱団やソリストの生の歌声を頼りにタイミングを合わせるのは、とても難しくなります。

この「距離による音の遅延」、いわゆる「音ズレ」をどう克服するかが最大の課題となりました。

『1万人の第九 EXPO2025』の様子。大屋根リング上と、画像中央のウォータープラザ周辺に青・赤・白の衣装を着用した合唱団が並ぶ(画像提供:MBS)

市川

もうひとつは「非圧縮信号によるリモートプロダクションの実現」でした。これは、遠隔地から映像と音声のデータを圧縮せず、高品質な状態でMBS本社のサブコントロールルーム*1に伝送し、ほぼリアルタイムでの番組制作を可能にする次世代の制作スタイルです。

通常、映像や音声を遠隔地に送る際にはデータを一度小さくする(=圧縮する)のですが、それによって画質や音質が若干低下することがあります。非圧縮であれば、会場で見たり聞いたりするのと同じクオリティのものを、ほぼリアルタイムで遠隔地にも届けることができるんです。『1万人の第九』では、この技術を現場ではじめて本格導入することになっていました。

こうした特殊な環境下でイベントを成功させるために、今回の万博に通信インフラとして提供されるIOWNを最大限に活用させていただきました。

*1 カメラを切り替えたり、マイクのボリュームや照明の明るさをコントロールしたりする場所。副調整室とも呼ばれる

MBSの市川充史さん

600メートルもの幅に広がる大合唱を可能にした「IOWN」とは?

─『1万人の第九』で活用された「IOWN」とは、どのようなものだったのでしょうか?

佐藤

「IOWN」とは、NTTグループがパートナーのみなさまとともに研究・開発を進めている次世代情報通信基盤の構想です。本イベントではIOWNの主要な技術要素である「APN(オールフォトニクス・ネットワーク:All-Photonics Network)」が活かされています。

APNは、端末からネットワークまで、あらゆる部分にフォトニクス(光)ベースの技術を導入することで、従来のエレクトロニクス(電子)ベースの技術に比べて、圧倒的な高速・大容量、低遅延、低消費電力の伝送を実現します。大阪・関西万博では会場のインフラとしてIOWNを敷設しており、さらに、今回チャレンジした非圧縮信号によるリモートプロダクション実現のため、夢洲会場とMBSさんの本社もIOWNで接続しました。

NTTの佐藤優さん

田中

実は2022年にも、『1万人の第九』で、IOWNを用いて東京・大阪間の約700kmの距離をつなぐリアルタイム遠隔合唱の実証実験をしたことがあるんです。

そのときは、メイン会場である大阪城ホールと、リモート拠点のNTT西日本「QUINTBRIDGE」、さらに東京のNTTコミュニケーションズ(現・NTTドコモビジネス)の「OPEN HUB Park」という3拠点をAPNでつなぎ、ほぼリアルタイムで違和感なく遠隔合唱ができるかを検証しました。

従来のエレクトロニクス技術による処理では、東京・大阪間をつなぐと1秒から2秒程度の遅延が生じてしまうのですが、このときはAPN伝送により通常の1/100程度である13ミリ秒(0.013秒)にまで遅延を抑えることに成功しました。人が「音がズレなく同時に出ている」と感じる時間差は、20ミリ秒程度までとされているため、まるで同じ会場にいるような一体感を実現できたと思います。

津曲

ただ今回は、2022年のような屋内ホールとは異なり、屋外の広い会場に人が分散していたため、音ズレが避けられない環境でした。そこで、合唱団とオーケストラの周辺に22台のカメラと59本のマイク、48台の合唱用モニタースピーカーを設置し、それらをIOWNでつないで遅延のない音と映像を歌い手に届けることで、どこにいてもズレを感じさせない合唱の実現をめざしました。

IOWNに用いられている技術は、いずれも画期的ではありますが、単体で何かを劇的に改善するものではありません。目的や状況に応じて、最適なかたちで組み合わせて使うことで、はじめて本当に価値のあるインフラとして機能するのです。

今回もMBSのみなさんにご協力いただきながら、放送に必要な設計を理解し、コマンド1つ、スイッチ1つにIOWNの技術を活かしきれるようにカスタマイズしながら、当日まで準備に取り組みました。IOWNが「構想」段階を超え、実用化へと進化するための重要なステップとしても、今回の挑戦は大きな意義があったと思っています。

NTTスマートコネクトの津曲俊之さん

「期待」では不十分。大一番に求められたのは「確実に成功させる」という結果

─企画段階でのIOWNを導入することによる期待感と、実際の結果はどうでしたか?

田中

これはとても表現が難しいのですが……、「期待できそう」というレベルでの進行では不十分だったんです。放送の世界における中継、それも万博のオープニングという世界的なイベントを生配信するうえで求められたのは、「IOWNを使えばうまくいくだろう」という期待ではなく、現場での合唱やリモートプロダクションによる中継を「確実に成功させる」という結果でした。それ以外の選択肢は、残されていなかったんです。

「失敗が許されない」状況下でも挑戦できたのは、これまでの実証実験を通じて感じてきたIOWNの技術力と、それを支える現場の知見によって、「成功できる」という確信を持てたからです。

大阪・関西万博は「未来社会の実験場」と位置づけられていますが、このイベントを通じて、いままで想像していた未来の世界観が、理論上のみならず実装レベルにおいても現実のものとなったと感じています。

津曲

とてつもないプレッシャーですよね。当時、田中さんは「最低でも金(メダル)」とおっしゃっていました(笑)。

放送の現場では、私たちが普段の業務で扱っているネットワークよりもはるかに高い水準で、遅延やゆらぎのない安定した環境が求められます。具体的にいうと、送信側と受信側での100マイクロ秒(0.0001秒)程度の遅れですら、放送に支障をきたしてしまうのです。

しかも今回は、何十台ものカメラを使っていて、それらの同期信号が常にピッタリ揃っていなければならない……。こうした高度なレベルの要件を安定的にどう実現するか、かなりの試行錯誤を重ねました。

田中

2022年の実証実験で、IOWNの技術によって遅延が解消されることは確認できていたので、今回は「ゆらぎをどこまで抑えられるか」が大きなポイントでした。

ゆらぎがあると信号の同期が崩れて、映像と音がズレてしまいます。「遅延」が比較的一定のペースで発生するのに対し、「ゆらぎ」は不規則に発生するので、調整が非常に難しいんです。リモートプロダクションを成立させるには、この「ゆらぎ」を限りなくゼロに近づけることが不可欠でした。

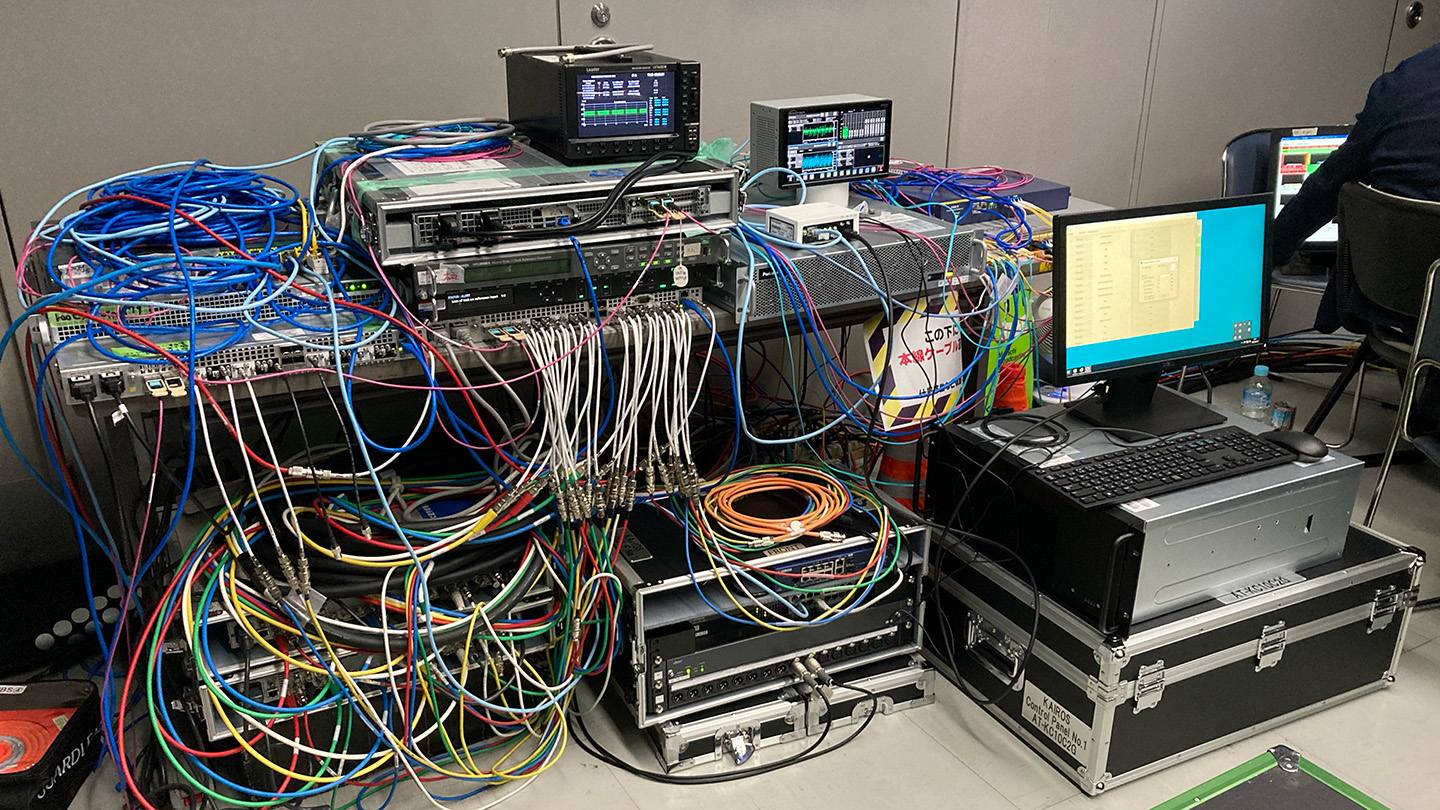

MBS本社のサブコントロールルームに設置されたリモートプロダクションシステム。このシステム内のネットワークスイッチからIOWNに接続されている(画像提供:MBS)

佐藤

当日は、リモートプロダクションに使用するメインのAPN回線に加え、トラブル発生時に切り替え可能な予備回線を用意しました。

さらに、APNが万が一機能しなかった場合に備えて、MBSさんには中継車を経由する通常のプロダクション体制でも放送できるよう、バックアップ体制もご準備いただきました。結果として、当初の計画でめざしていた方法でやり遂げることができ、心から安堵しました。

津曲

そうですよね。今回成功できたのは、2022年の実証実験以来、仮説と検証を繰り返し、課題を一つひとつ着実に乗り越えてきた積み重ねがあったからだと思います。そのうえで、緻密で入念な準備を進め、チームのみんなが誰一人として「理想的なかたち」を諦めなかったことも大きいです。

ときには何時間にもわたって議論を重ねながら、お互いの熱い想いを真剣にぶつけ合っていたからこそ、妥協せずにやり切れる信頼関係が築けたと感じています。

市川

検証中に何か不具合が発生した際も、即座にチーム全体で対応できました。そのスピード感やチームとしての一体感があったからこそ、はじめての試みでも絶対にうまくいくという「確信」が持てましたね。

大容量・低遅延だからこそ可能になった「リモートプロダクション」

─今回、IOWNを用いた本格的な「リモートプロダクション」ははじめての試みだったとのことですが、実際に取り組んでみてどのような手応えを感じましたか?

市川

これまでの番組制作は、基本的に中継車を前提とした運用でした。現場で収録した映像と音声は中継車に集められ、そこでスイッチング*2やミキシング*3を経て、番組として仕上げるという手法を採用していました。出来上がった番組は放送局に伝送され、そこから各地に向けて放送されます。

それに対して「リモートプロダクション」は中継車を介さず、現場の映像や音声をそのまま放送局に伝送し、放送局側で番組制作から放送までを一括で行うという手法です。今回こうしたシームレスなワークフローが実現できたことで、技術の進化を実感しました。

また、今回はじめてAPNを活用した本格的な運用を行ってみて、「回線の品質の高さ」に感心しました。今回の中継では最大容量100Gbpsの回線を使用し、およそ70Gbpsのデータを常時伝送していましたが、遅延やゆらぎの原因となるパケットロス(データの消失)は一切発生しなかったんです。

*2 複数の映像ソース(カメラの映像、VTR、テロップなど)をリアルタイムで切り替え、番組として放送する際に最適な映像を選択・編集する作業のこと

*3 複数の音声ソース(出演者の声、音楽、効果音など)を組み合わせて、最適な音質とバランスでひとつの音声信号にまとめる作業のこと

本番当日、MBS本社におけるリモートプロダクションの様子(画像提供:MBS)

市川

先ほど津曲さんが触れていた同期信号についても、その違いは顕著でした。

今回の現場ではPTP(Precision Time Protocol)という高精度の時刻同期信号を使用しました。この信号により、カメラや音声収録・照明・編集ソフトなど、複数の機器やシステムが同じ「時間」を基準にして動作することが可能になります。

PTPはナノ秒(10億分の1秒)単位の精度で時刻を合わせることができます。ただ、複数の遠隔地で同時に収録・編集を行うと、致命的なゆらぎが生じる可能性もあるため、これまでは局舎内など200〜300メートル程度の範囲でしか使用したことがなかったんです。

しかし今回は、40キロメートル以上離れた拠点間でもPTPによる正確な同期を実現することができました。これはIOWNによる低遅延・ゆらぎのない通信環境があってこそ可能になったものです。

─APN伝送によるリモートプロダクションを導入してみて感じたメリットを教えていただけますか。

市川

特に実感したメリットは2つあります。

ひとつは、一般的なリモートプロダクションにもいえることですが、機材や人的リソースを効率的に使えるということです。中継車が必要だった従来の手法に対し、リモートプロダクションではすべての作業を放送局内で完結させることができます。その結果、局内の設備や機材を最大限に活用でき、従業員の負担軽減や中継車を動かすためのガソリンなどのコスト削減にもつながります。

もうひとつのメリットは、APN伝送を使ったリモートプロダクションにより、収録から番組完成までの時間を大幅に短縮できたことです。今回の現場では、すべての映像信号をMBS本社にリアルタイムで送っていたため、予備映像も含めて本社側ですぐに収録・活用することができました。映像を送り直す必要がないため、結果として、生放送のわずか1分後には昼の特番用の編集作業に着手することができました。

リモートプロダクションにおけるAPNの本格導入にはコストなどの課題もありますが、一般化すればスタッフの働き方や番組制作の柔軟性が大きく向上するのではないかと感じています。

完璧すぎて「ライブ感」がない?事後の検証で判明した、驚くべき同期の精度

─『1万人の第九』に参加していた合唱団、中継を観ていた視聴者の方々からは、どのような反応がありましたか?

田中

本当にポジティブな反応ばかりを耳にしています。参加した合唱団の方々からは「歌いにくさは全く感じなかった」と言っていただけましたし、当日の模様を配信したYouTubeのコメント欄にも多くの好意的なコメントを寄せていただきました。

1万人がズレなく、気持ちよく歌うことができて、それを観ていたみなさんにもご満足いただけたのは、まさにIOWNのおかげだと感じています。

当日の合唱。大型ビジョンには指揮者の佐渡裕さんが映し出されている(画像提供:NTT)

市川

加えて、事後検証では驚きの結果が明らかになりましたよね。59本のマイクで収録した各パートの歌い出しをそれぞれピックアップして比較したところ、すべての音声が完全に同期していたんです。社内でも「これ、本当にリアルタイムでやったんですか?」「さすがに加工して揃えたんじゃないの?」という声が上がるほどでした。

田中

それに関連するちょっとした裏話がありまして……。実は、YouTube・地上波・TVerといった媒体ごとに、音質の特性に応じてミキシングの方法を変えているんですよ。YouTubeでは収録した音に余計な手を加えず、そのままの状態で配信しています。

YouTube『1万人の第九 EXPO2025』

田中

一方で、地上波では、サラウンドで音が広がって心地よく響くように、編集でマイクの位置関係が前後にズレているように聞こえる加工を施しました。そしてTVerでは、ライブ感をしっかりと出すために、いくつかの音源をあえて遅延させる調整を施しました。

これは、クラシック音楽に慣れた方にとっては、演奏ホールの「残響」などの遅れて届く音も含めて音楽の一部だという感覚があるからなんです。あまりに音が完璧に揃いすぎると、かえって「現地で収録したのに、ライブ感がない」「クラシックなのに、クラシックっぽくない」といった感想が出てくる……という興味深い発見もありましたね(笑)。

「通信はロマン」。IOWNがもたらす放送の未来

─『1万人の第九』を振り返って、どのような学びや気づきがありましたか?

佐藤

IOWNが、たくさんの人々の熱い想いが込められた大きなイベントに貢献でき、多くの笑顔につながったことを現場で実感できたのは、本当に貴重な体験でした。

田中

NTTグループに就職した知人が「通信はロマンだ」と言っていたことが、ずっと心に残っていたんですよね。このイベントを通じて、まさに「これがロマンか」と実感しました。

普通の生活で、僕らは通信の「遅延」とか「ゆらぎ」を意識することって、ほとんどありませんよね。そういう当たり前の日常を支えているのが技術の力で、その実現のために多くの人の知恵と努力が注がれている。そこにロマンがあるんだなと。

これからIOWNの技術をどのように活用して放送の世界を盛り上げていけるか、引き続き考えていきたいですね。

─最後に今回の経験を踏まえつつ、今後の展望についてお聞かせください。

津曲

放送業界におけるAPNの活用は、かなり技術的なハードルが高い分野だったと思います。それが今回ある程度の成果を得られたことで、今後は他分野への展開にも自信を持って取り組めそうだと感じました。MBSさんとの協業はもちろん継続しながら、IOWNの構想をより広く一般化していくために、さまざまな業界と共創的なプロジェクトを立ち上げていきたいですね。

佐藤

IOWNを通信インフラとして、日本中、そして世界中のどこからでも当たり前にアクセスできるという環境を、一日でも早く実現したいと考えています。そして、IOWNの中核を成す技術は、2030年代にはすべて市場に展開していく予定です。その過程で、今回のような事例をさらに増やしつつ、ビジネスとしても採算が取れるかたちで多くの方々に提供できるよう、引き続き実用化に向けたアップデートを進めていきます。

田中

私たちとしては今回IOWNの技術に触れ、低遅延という特性が映像・音声の伝送において新たな可能性をもたらすことを実感しました。

アーティストのライブやスポーツ中継といったリアルタイム性が求められる分野だけでなく、たとえば視聴者が早押しクイズにリアルタイムで参加できるような番組づくりなど、発想次第でさまざまな応用が考えられると感じています。

市川

2030年は、放送業界にとっても転換点となる時期であり、多くの放送局が本格的にIP化*4へと舵を切るといわれています。そうした流れのなかで、IOWNのような新しいネットワーク技術が、実用的かつ具体的な選択肢のひとつとして検討される可能性もあると考えています。

今回のイベントを通じて、「IOWNの技術を使えば、これまでに事例がないことにもチャレンジできる」という成功体験が得られたので、今後も相談しながら、新しい取り組みに挑戦していきたいですね。

*4 従来の放送システムで用いられてきたSDI(Serial Digital Interface)という規格を、インターネットプロトコル(IP)に置き換える動き。これによって、放送コンテンツの制作、伝送、配信がより柔軟かつ効率的に行えるようになると期待されている

この記事の内容は2025年8月21日掲載時のものです。

Credits

- 取材・執筆

- 西山武志

- 写真

- 倉科直弘

- 編集

- 包國文朗(CINRA, Inc.)

- メイン画像提供

- MBS